Lecornu veut-il trop en faire ?

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Gérard Le Gall, qui commente pour la Revue Politique et Parlementaire les élections nationales, européennes et locales depuis plus de trente ans, répond aux questions que soulèvent les dernières élections départementales. Elles confirment les élections municipales et européennes de mars et juin 2014 et soulignent la faiblesse électorale de la gauche, l’importance du vote FN et le succès final de l’UMP.

Revue Politique et Parlementaire – Si l’on se replace fin février 2015, un mois avant les élections des 22 et 29 mars 2015, quels sont, pour l’analyste électoral, les principaux enjeux du scrutin ?

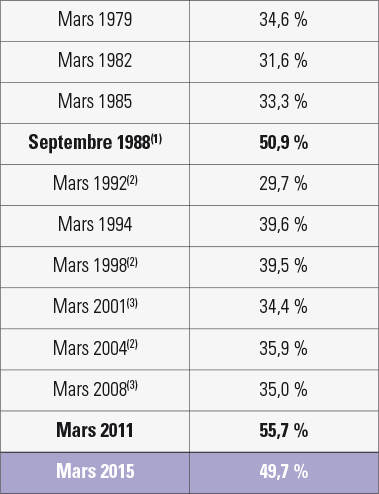

Gérard Le Gall – Trois enjeux majeurs paraissent devoir être distingués. Primo, le niveau de la participation après le record absolu depuis 1945 lors des dernières cantonales en mars 2011, qui, comme celles de cette année, étaient sans jumelage. Secundo, vérifier si, après le record du Front national aux européennes de juin 2014, 25,1 %, le parti de Marine Le Pen pouvait confirmer son succès. Tertio, sous un angle plus théorique, mais aux enseignements éminemment politiques, observer si, une fois encore depuis la fin des années 70, la théorie dite des “élections intermédiaires” verrait le camp au pouvoir victime d’un vote sanction. A l’évidence, seule la vigueur de la sanction était dans l’épure d’une interrogation réouverte après les actes terroristes à Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes qui provoquera le 11 janvier une imposante manifestation mondialisée engendrant à la fin du mois et en février une très sensible amélioration de la popularité du couple exécutif.

RPP – Et pour le pouvoir et les forces politiques ?

Gérard Le Gall – Le pouvoir exécutif veut absolument tirer les leçons de la campagne des municipales dont il interpréta le lourd échec par un faible engagement dans la bataille. Cette fois il souhaite politiser le scrutin et faire du Front national son “adversaire principal”. En ce sens, le Premier ministre sillonne la France dans des départements à forte influence du Front national et là où le PS pouvait perdre le département. De fait, il va gouvernementaliser le scrutin. De son côté, la droite parlementaire, derrière Nicolas Sarkozy, de nouveau premier responsable de l’UMP depuis sa victoire face à Bruno Le Maire et Hervé Mariton le 29 novembre 2014, cherche à faire du scrutin local un test national, une confirmation du succès des dernières municipales et au total une preuve de renouveau après les désordres de la période précédente. En ce sens, il juge nécessaire de reprendre une thématique proche de la dernière campagne présidentielle autour de l’immigration et de l’islam pour combattre le FN et affronter le pouvoir en place. Parallèlement, monte dans les médias l’écho de dissensions au sein du FN entre une ligne de dédiabolisation et une voie plus traditionnelle qu’incarnerait Marion Maréchal Le Pen. À travers ce scrutin départemental, Marine Le Pen veut prouver, par une offre de candidatures sans précédent dans l’histoire du FN et par une dynamique de campagne, qu’elle est, après les européennes, apte à conduire le mouvement sur la voie de la réussite.

RPP – En quoi est-il légitime de fonder une analyse sur la base d’une élection locale – ici les départementales – qui, selon toutes les études, a suscité un faible intérêt et est sans conséquences nationales ?

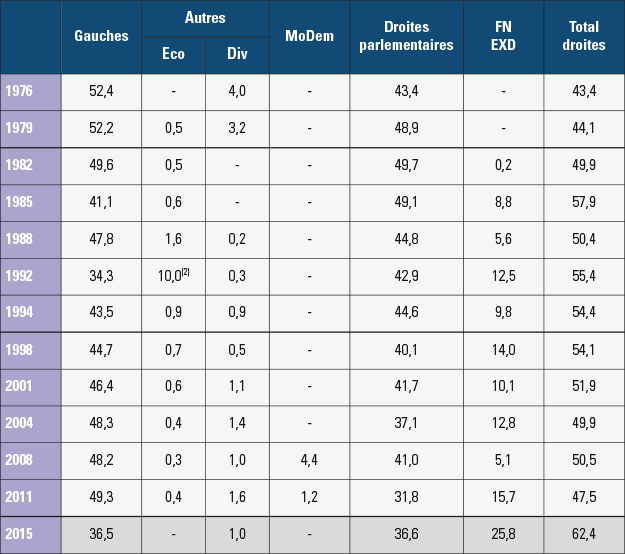

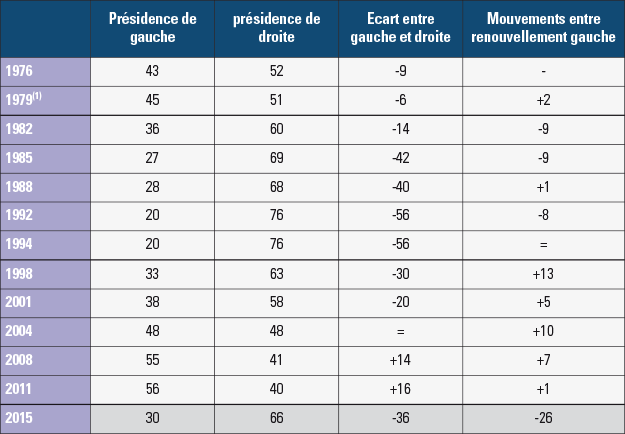

Gérard Le Gall – À mes yeux, les élections départementales constituent un excellent test électoral, comme jadis les petites cantonales partielles, dans la mesure où les unes comme les autres épousent assez fidèlement les mouvements de l’opinion. Elles présentent un intérêt d’autant plus vif qu’elles se situent à un moment relativement éloigné du début du cycle électoral, jadis le septennat, aujourd’hui le quinquennat. Cette fois, trois ans après 2012 et un an après un renouvellement municipal ou européen. À l’expérience elles me paraissent même dotées d’un bon potentiel prospectif. Pour autant, si elles livrent une appréciation fiable de l’état de la gauche comme de celui de la droite, elles ne peuvent livrer que des vérités approchées des forces politiques qui les composent en raison de leurs présences très contrastées. C’est encore plus vrai en 2015 avec le nouveau mode de scrutin et des binômes parfois non homogènes qui obligent à une complexe comptabilité électorale. Nous y reviendrons. Le tableau 1 qui illustre quarante années de suffrages par grands blocs électoraux me paraît légitimer l’intérêt analytique de ce type de scrutin.

RPP – Quel est l’apport du nouveau mode de scrutin issu de la loi de mai 2013 ?

Gérard Le Gall – Les historiens, comme les analystes politiques, savent l’importance des modes de scrutin dans le fonctionnement de la vie démocratique. Ils conditionnent le système des partis, la plus ou moins grande stabilité gouvernementale, la stratégie des formations politiques et, in fine, le comportement de l’électeur. La réforme de 2013 implique deux principales novations. La première tient dans la création de “binômes” respectant le genre (masculin-féminin), sans obligation d’homogénéité politique lors du dépôt officiel des candidatures, ni d’identité de comportement durant le mandat en cas d’élection. La seconde dans le fait que la nouvelle assemblée départementale est désormais élue pour six ans. Pour le reste le scrutin demeure majoritaire à deux tours avec, si nécessaire, un second tour pour tout candidat ayant obtenu plus de 12,5 % des inscrits au premier tour ou arrivé second au premier tour. Ce nouveau mode de scrutin a entrainé un redécoupage complet des cantons et leur division par deux afin de se rapprocher du nombre antérieur de circonscriptions. La principale portée de la réforme réside naturellement dans l’affirmation, comme aux régionales et aux européennes, d’une parité entre les hommes et les femmes.

RPP – Comment caractériser le climat qui a environné la campagne électorale ?

Gérard Le Gall – On ne sait jamais quand commence réellement une campagne électorale. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que l’automne 2014 fût l’un des plus douloureux pour un président sous la Ve République. Dans tous les baromètres mensuellement publiés, François Hollande va battre ou côtoyer ses propres records d’impopularité comme ceux de tous ses prédécesseurs. Si la séquence tragique du mois de janvier, comme les prémices d’une amélioration de la conjoncture économique, ont pu contribuer à améliorer ses indices de popularité, le pessimisme, voire le déclinisme, paraissent durablement installés dans l’opinion comme la montée du chômage.

Côté politique, les relations entre le Parti socialiste, la gauche de la gauche et une partie d’Europe écologie-Les Verts se sont dégradées depuis l’été 2014 et le retrait d’EELV du gouvernement. Par ailleurs, les départs de M. Hamon et de M. Montebourg à la même période ont ouvert la voie à une fronde parlementaire obligeant le gouvernement à l’usage du 49.3 pour le vote de la loi Macron. Rien d’étonnant si, selon Ipsos, les enjeux “nationaux” prévalent plus nettement que lors des municipales, 46 % contre 23 %. On le vérifie encore au désir plus manifeste à travers les intentions de votes de s’opposer à François Hollande, 48 % contre 34 % aux municipales et aux européennes. Pour ce même institut comme pour Opinionway la question fiscale s’invite fortement parmi les principaux enjeux du scrutin.

RPP – Lors des commentaires pré-électoraux, comme le soir du premier tour de scrutin sur les plateaux de télévision, beaucoup de débats ont porté directement ou incidemment sur les candidatures et leurs effets politiques comme sur la manière de mesurer les résultats des votes. Comment peut-on éclairer ce débat ?

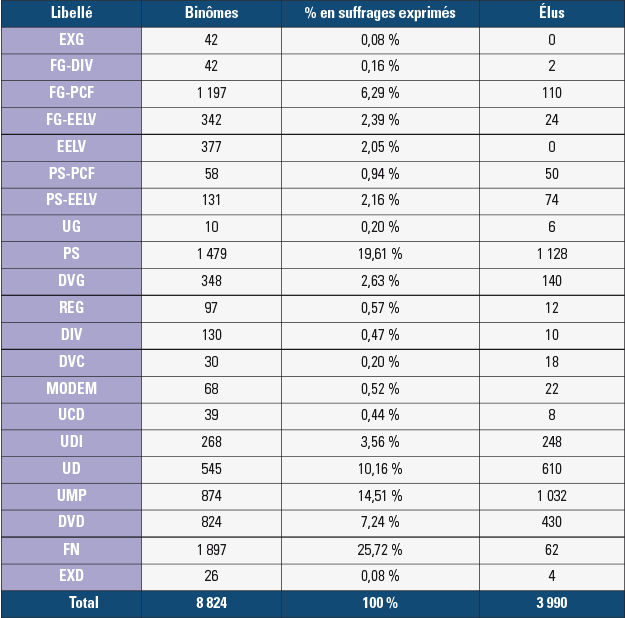

Gérard Le Gall – Remarquons tout d’abord que le nouveau mode de scrutin a entrainé ni inflation, ni diminution du nombre des candidats. Les candidatures recueillies par le ministère de l’Intérieur livrent en moyenne 4,4 binômes par canton, chiffre qui s’inscrit dans l’ordre de grandeur des renouvellements antérieurs1. Comme à l’accoutumée, on peut lire de fortes amplitudes selon les cantons. Cependant, cette quasi stabilité globale masque de sensibles fluctuations au fil des scrutins.

En 2015, le Front national est le plus présent avec 1 896 binômes métropolitains contre 1 440 candidats en 2011, mais 1 846 en 2004. L’extrême gauche fortement impliquée en 2004, 1 191 candidats, n’en présente que 332 en 2011 et seulement 42 cette année. EELV – 1 172 candidats en 2011 – n’apparaît plus “autonome” que dans 377 cantons, mais, au total, en binômes avec le PS ou le Front de gauche dans 849. Le PCF, en Front de gauche, avec EELV ou encore exceptionnellement avec le PS, apparaît dans 1 598 cantons (tableau 2). Si c’est la même proportion qu’en 2011, c’est beaucoup moins que dans des temps plus lointains. Le PS, avec ses alliés en binôme, maintient sa forte présence semblable aux précédents renouvellements. À droite, la lecture partidaire apparaît plus complexe encore puisqu’aux 819 binômes uniment UMP on peut y en adjoindre d’autres, partiellement UMP inclus dans l’Union de la droite.

RPP – La surreprésentation de la gauche, comme sa dispersion, était-elle susceptible de l’handicaper face à une droite modérée apparemment plus concentrée ?

Gérard Le Gall – Depuis les années 70 la tradition à gauche, aux cantonales, a toujours été le pluralisme : extrême gauche, PCF, PS-PRG, DVG souvent présents dans le même canton. Dans les années 80-90 apparaît une forte présence de l’écologie politique – “ni à gauche, ni à droite” – qui se ralliera à la gauche en 1994.

En 2015, contrairement à une idée largement véhiculée, la gauche avec 4 028 binômes – 2,02 par canton – présente moins de candidats qu’en 2004 (5 992) ou qu’en 2011 (5 344) même sans l’extrême gauche. De son côté la droite est stable avec 2 649 binômes contre 2 748 et 2 373 candidats aux mêmes références. Avec le même seuil qu’en 2011 pour se qualifier au second tour (12,5 % des inscrits) mais une abstention plus faible qu’il y a quatre ans, on comprend que la question d’un handicap structurel de la gauche par rapport à la droite ne peut seule expliquer son échec. Nous y reviendrons.

Ajoutons encore que conformément aux nouvelles règles du jeu, un candidat sur les deux d’un binôme est une candidate. C’est une révolution par rapport aux 23 % de candidatures féminines en 2011. Précisons qu’à l’époque seules deux formations présentaient plus de 30 % de femmes parmi ses candidats : le Parti communiste (31 %) et EELV (36 %).

RPP – Une approche sociologique des candidatures parle-t-elle de la vie politique française et de ses formes de représentation dans notre pays ?

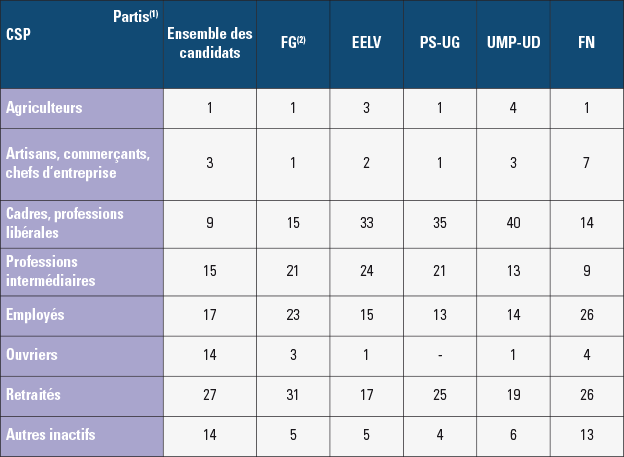

Gérard Le Gall – Se porter candidat à une élection est un acte volontaire du militant ou du citoyen, le plus souvent encadré par une formation politique. A priori, le profil de ses candidats devrait refléter certains traits de la culture et de l’identité propre à chaque famille politique. En réalité, il en émane une expression commune aux grandes tendances de l’univers politique. On y retrouve ainsi la sous représentation des jeunes, de 18 à 34 ans, 4,2 %. À peine un sur cinq si l’on prend en compte les 35-44 ans comme d’ailleurs les 65 et plus : 17,6 %. L’analyse par catégorie socioprofessionnelle (tableau 3) laisse apparaître peu de différences majeures entre la gauche, la droite, le Front national : faiblesse du monde ouvrier et surreprésentation de l’encadrement. Les catégories populaires – les ouvriers et les employés – sont toutefois les mieux représentées au FN qui, de surcroît, présente le plus grand nombre de candidats. C’est surtout le critère de l’appartenance à un secteur économique – public ou privé – qui apparaît le plus discriminant quand 85 % des candidats frontistes contre 73 % de ceux de l’UMP, mais 50 % du PS sont issus du privé, à l’inverse du Front de gauche qui présente une petite majorité de candidats du secteur public.

Un même type de lecture selon les élus souligne le poids des cadres et des professions intellectuelles supérieures (31,5 %) et des professions intermédiaires (19,5 %), avec 51 % de la totalité des élus de la gauche contre 44 % pour les élus de la droite. Elle montre aussi dans ces deux camps, la même faible proportion d’ouvriers, 3 %, et d’employés, 10,5 %, contre respectivement 4,5 % et 16,7 % parmi les 62 élus du FN.

RPP – L’amélioration du niveau de la participation par rapport à 2011 qui, pour beaucoup, a été une surprise par rapport aux sondages peut-elle constituer un signe de « sortie de crise » de la démocratie française ?

Gérard Le Gall – À propos de la participation, comme par rapport à maints aspects de la vie politique, il est devenu de plus en plus difficile, depuis deux à trois décennies, de se distancier de l’influence des livraisons des instituts de sondages, au demeurant pas toujours concordantes. Plutôt que de comparer les résultats définitifs aux tendances sondagières précédant le scrutin, il me paraît plus opportun de convoquer l’histoire électorale.

Depuis le premier scrutin de l’après-guerre, en septembre 1945, la France a voté à 23 reprises lors de cantonales devenues départementales. L’actuel scrutin, en parfaite cohérence avec le niveau élevé de défiance à l’endroit de la politique, s’inscrit au troisième rang dans l’incivisme après le record en 2011 et celui de 1988 explicable cette fois par son report en septembre consécutif à l’élection présidentielle six mois auparavant (tableau 4). Le soir du scrutin sur le plateau de la télévision, il m’apparût parfois choquant d’entendre, ici et là, des orateurs paraître se satisfaire du retrait civique d’un Français sur deux après un précédent record absolu aux municipales de mars 2014, 36,5 %, comme après les 56,4 % la même année aux européennes de juin.

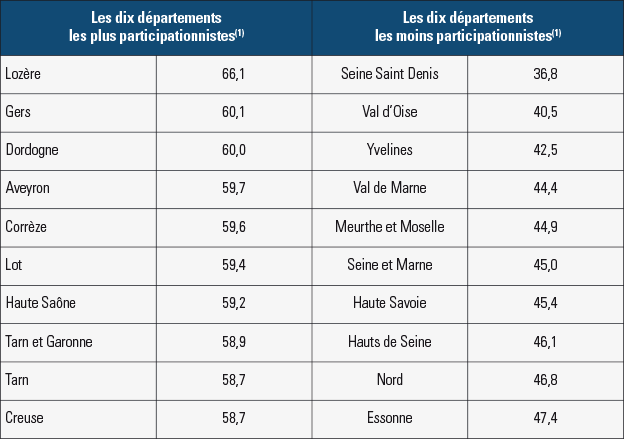

La lecture attentive de la grève des urnes livre, comme à l’accoutumée, beaucoup de contrastes entre les départements (tableau 5), mais aussi une récurrence de la même géographie indépendamment du type de scrutin. On observe autant de contrastes entre les cantons. Ainsi, dans le petit canton de Saint Alban-sur-Limagnole en Lozère, 26,18 % des 5 393 inscrits se sont abstenus. À l’opposé, dans le Nord, quatre cantons connaissent plus de 60 % d’abstention avec en tête Roubaix 1, 66,70 %, de même en Île-de-France dans une dizaine et un record dans le Val-d’Oise à Sarcelles : 70,06 %. Les premiers indices d’une crise de la démocratie représentative, repérée au milieu des années 80, loin de s’atténuer paraissent s’approfondir.

RPP – L’année 2015 livre-t-elle de nouvelles clés à la compréhension de l’abstentionnisme électoral ?

Gérard Le Gall – Malgré le nouveau mode de scrutin qui diversifie l’offre électorale, les traits sociologiques de l’incivisme paraissent se reproduire structurellement d’année en année. Les moins participants sont toujours les plus jeunes à l’inverse des personnes âgées, comme pour les moins sachants par rapport aux plus diplômés, idem par rapport aux catégories sociales et aux niveaux de revenus les moins valorisés par rapport aux catégories aisées et dominantes.

L’abstentionnisme différentiel au préjudice du camp au pouvoir, consubtantiel à la théorie des élections intermédiaires, bien que non exclusif, se vérifie en 2015 selon les itinéraires respectifs des votes au premier tour de la présidentielle de 2012 plus accentué pour Hollande que pour Sarkozy et Le Pen (Ifop, Ipsos, Opinionway) comme par rapport à Mélenchon (Ifop et Opinionway). Le plus préoccupant pour l’avenir de la démocratie me paraît résider dans une forme montante d’aliénation politique autour d’une défiance vis-à-vis des pouvoirs nourrie d’une perception de plus en plus aiguë de leur impuissance à satisfaire des demandes au demeurant très contradictoires.

RPP – Quels sont, au soir du premier tour, les principaux enseignements en termes de rapports de forces électoraux ?

Gérard Le Gall – Du point de vue de Sirius on peut brièvement caractériser les choses en observant une gauche à l’étiage, une droite parlementaire sans élan et un Front national en puissance. C’est ce qu’illustre le tableau 1 qui mesure les rapports de forces entre les trois blocs électoraux depuis 1976.

RPP – Quels commentaires vous inspire le niveau de la gauche ?

Gérard Le Gall – 2015, comme l’année précédente, est catastrophique pour la gauche, lourdement victime du vote sanction. Ce 22 mars ramène la gauche à un seuil proche de son niveau le plus bas, celui de 1992. Encore faut-il préciser qu’en 2015 il intègre 3 à 4 % de la diaspora écologiste, écartelé entre ses alliances avec le Front de gauche, avec le PS ou en situation autonome. Précisons encore qu’en 1992, la gauche gouvernementale disposait dans la perspective du second tour d’une réserve d’environ 10 %, celle de l’écologie politique alors auto-classée “ni à gauche, ni à droite” (tableau 1). Les ministres et les dirigeants du PS ont pointé, partiellement à raison, les dégâts causés par la fragmentation de l’offre à gauche. Il conviendrait plus surement de lire son lourd déficit électoral comme celui de chacune de ses composantes, choses observées lors de toutes les consultations partielles depuis 2012 et lors des municipales de 2014.

Entre 2011 et 2015, la gauche n’a-t-elle pas perdu environ 13 points ? Si l’abstention différentielle, comme nous l’avons vu, explique une part non négligeable de ce recul, la gauche pourrait encore s’interroger sur des transferts vers le Front national, évidents dans beaucoup de départements, notamment parmi les couches populaires urbaines et rurales plutôt que de s’enfermer ici dans le déni.

RPP – Par delà cette approche globale, que dire de l’implantation de la gauche au niveau départemental ?

Gérard Le Gall – En cette période difficile pour la gauche, les pourcentages agrégés de ses binômes ne parviennent à dépasser la majorité absolue des suffrages que dans quelques fiefs historiques : Ariège : 72,3 %, Hautes-Pyrénées : 61,3 %, Lot : 60,8 %, Haute-Corse : 57,5 %, Haute-Vienne : 51,3 %, Gers : 50,8 % et Haute-Garonne : 50,4 %. Elle totalise des pourcentages inférieurs à sa moyenne nationale (36,5 %) dans cinquante départements. Parmi ceux-ci, elle ne parvient à passer la barre des 30 % qu’à vingt-huit reprises. Parmi ses vingt-deux départements les plus faibles, on en citera deux en Alsace : Bas-Rhin et Haut-Rhin, respectivement 17,39 % et 17,77 %.

RPP – Historiquement, lorsqu’un camp est en déclin, celui qui lui fait face, ici la droite modérée, en tire généralement profit. Comment apprécier le score de la droite ?

Gérard Le Gall – Il convient de lire la performance de la droite parlementaire avec la même méthode que pour la gauche. Le 22 mars, la droite républicaine obtient certes 6 points de plus qu’en 2011, mais à peine un de plus qu’en 2004. C’est l’une de ses plus médiocres performances depuis 1976 (tableau 1).

Ce succès relatif à 2011 sous un pouvoir impopulaire se traduit logiquement par une implantation électorale peu conquérante. La droite parlementaire ne peut franchir le seuil des 50 % que dans cinq départements en ses terres traditionnelles : Mayenne : 53,4 %, Haute-Savoie : 53 %, Hautes-Alpes : 52 %, Vendée : 51,8 % et Hauts-de-Seine : 50,7 %. Sous l’influence conjuguée d’une gauche qui parfois résiste dans le Sud-Ouest et d’un Front national conquérant, elle passe sous la barre des 20 % dans trois départements : l’Ariège, le Lot et l’Aude. À ces trois, on peut joindre douze autres qui tendent à devenir pour la droite modérée des “terres de mission”. Citons trois départements démographiquement et économiquement puissants, le Pas-de-Calais : 23,8 %, l’Isère : 29,5 % et la Haute-Garonne : 27,2 %. Plus grave, dans la perspective des régionales, elle est devancée, parfois nettement, par le Front national dans onze départements tous situés dans le Sud et plus encore dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

RPP – Quelles comparaisons de nature sociologique selon les critères sociodémographiques traditionnels peut-on opérer entre les deux principaux blocs à égalité au soir du premier tour ?

Gérard Le Gall – Dans son étude “Comprendre le vote des Français”, Ipsos souligne une parfaite égalité entre les deux blocs chez les hommes et les femmes. En revanche, ils se différencient sensiblement selon l’âge avec un avantage à la gauche chez les moins de 60 ans. À l’aune de la “profession de l’interviewé”, la droite prend l’ascendant chez les cadres supérieurs, + 4 points, et chez les retraités, +10, fait jeu égal chez les ouvriers (28 %) mais est dominé chez les professions intermédiaires (-14) comme chez les employés (-10). Le niveau culturel selon les diplômes illustre l’inclination des non bacheliers (+5) et des bacheliers (+4) pour la droite à l’inverse de la gauche qui l’emporte chez les bac+2 et au-delà (+8). En termes plus matérialistes de “niveau de revenus annuels bruts du foyer” on soulignera une égalité entre les deux camps parmi les petits revenus et les “30 000-50 000 €”, mais un avantage à la gauche (+4) chez les petits salariés (20 000-30 000 €) contrairement aux couches moyennes supérieures (-5).

RPP – La performance du Front national a parfois suscité des nuances. Comment apprécier son score le soir du premier tour ?

Gérard Le Gall – Les nuances qui se sont faites jour viennent probablement de son pourcentage, autour de 25 %, le même qu’aux européennes, mais surtout en raison d’annonces sondagières proches de 29-30 % durant les semaines précédent le scrutin. Pour mieux apprécier la performance, il faut rappeler que même avec des cantons plus vastes, où la difficulté pour des sortants d’un même parti issus de deux anciens cantons de se présenter dans la même nouvelle circonscription atténue le caractère notabilaire du scrutin, les résultats de départements à forte tradition départementaliste illustrent la persistance du particularisme. Il faut donc aussi lire le score du FN selon cette considération quand ce parti n’a qu’un sortant et beaucoup de nouveaux candidats sans notoriété. À moins qu’il faille inverser le raisonnement et voir dans la performance du FN, comme dans beaucoup de pays en Europe, une prime à la nouveauté à défaut de l’expérience.

RPP – Que faut-il plus précisément retenir de ce succès ?

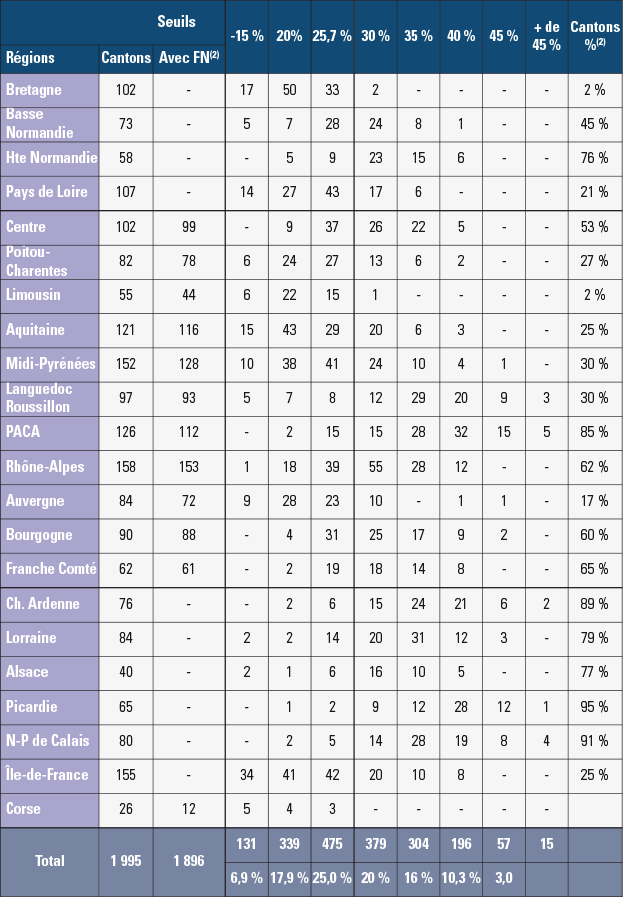

Gérard Le Gall – D’abord bien sûr le record absolu de son influence électorale en pourcentage des suffrages exprimés, 25,72 % en métropole, près de 500 000 voix supplémentaires qu’aux européennes de juin 2014, une arrivée en tête dans plus de 300 cantons et dans 43 départements. Enfin, une confirmation, ici et là, de ses succès municipaux. Au total le tableau 6, qui synthétise l’influence du parti de Marine Le Pen par ses résultats dans les cantons au premier tour, reclassé selon les 22 régions, montre une influence inférieure à 15 % dans seulement 131 circonscriptions (7 % ) mais une pénétration supérieure à 30 % dans 572 autres. L’agrégation par canton de son influence supérieure à sa moyenne nationale souligne une force impressionnante en Picardie (95 % des cas), dans le Nord-Pas-de-Calais (91 %), en Champagne-Ardenne (89 %), en PACA (85 %). Seuls la Bretagne et le Limousin (2 %) et, dans une moindre mesure, les Pays de la Loire (21 %) résistent à la vague.

RPP – Le vote Front national est-il le reflet d’une défiance et d’un scepticisme généralisés dans notre pays, en ce sens reprenez-vous l’idée d’un “vote protestataire” ?

Gérard Le Gall – Si toutes les protestations majeures qui, pour une raison ou pour une autre, s’expriment dans notre pays convergeaient vers le Front national, ce dernier serait largement majoritaire en France. Pour ma part, je pense que l’électeur frontiste a sa vision du monde. Selon la nature de l’élection, les circonstances et les candidats en concurrence, il se sent attiré par ce parti. Peut-être serait-il temps intellectuellement de traiter le FN comme les autres partis. En ce sens, il faudrait demander à tous les électorats, et non aux seuls frontistes, s’ils adhèrent au programme du parti pour lequel ils votent et s’ils estiment que leurs dirigeants ont la capacité de gouverner le pays. On pourrait avoir des surprises !

RPP – Quel est in fine le poids respectif de chacune des forces politiques qui se partagent le marché électoral ?

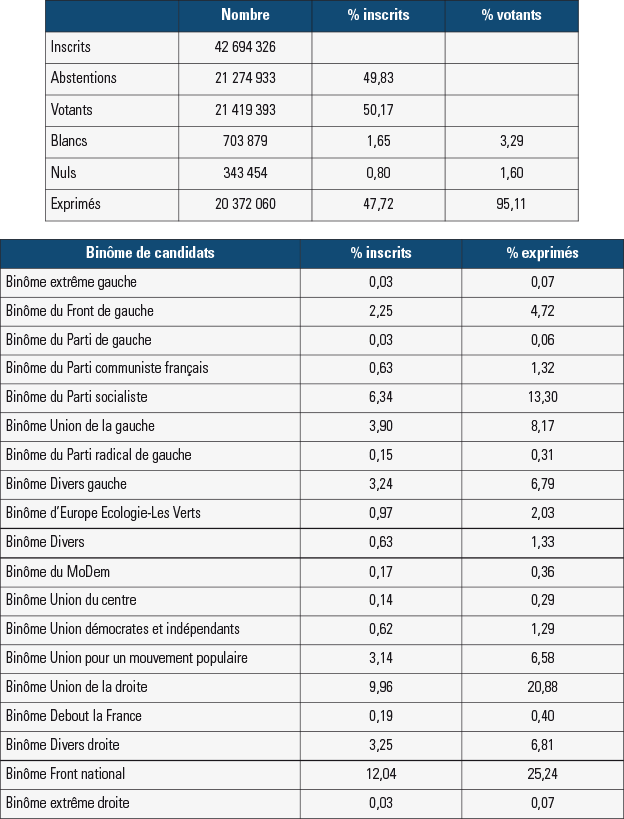

Gérard Le Gall – Traditionnellement, la mesure de l’influence des forces politiques aux cantonales se fondait sur les résultats publiés par le ministère de l’Intérieur auxquels l’analyste politique livrait sa réinterprétation à l’aune de l’offre partisane (tableau 7). Désormais, l’opportunité de constitution de binômes – souvent politiquement hétérogènes, sans évoquer la question des suppléants, rend l’exercice plus complexe voire impossible en termes de critères partisans.

Aussi afin de mesurer au plus près le poids respectif des familles politiques, on peut s’inspirer d’une autre lecture que celle qui émane des résultats du ministère de l’Intérieur pour partie résumée par le tableau 2. Dès lors, on peut disposer d’une lecture plus rigoureuse au sein de la gauche avec par exemple une réaffectation des divers gauche qui passent de 6,8 % à 2,6 %. Comme au sein de la droite par une appréciation plus fine de l’espace UMP-UD-UDI. Le poids du Front national demeurant le même selon les deux expressions d’une source unique : le ministère de l’Intérieur.

Sans pouvoir être réellement précis, on peut évaluer l’influence de la « gauche de la gauche » autour de 9-10 % de suffrages exprimés, d’une EELV autonome proche de 2 % plus une part de ses binômes avec le Front de gauche et le PS, d’un espace PS-DVG et avec une part d’EELV autour de 24-25 %. Pourcentage à rapprocher de l’espace PS-DVG de 2011 évalué à l’époque à 31,5 %. Sans oublier les 2,4 % de Divers gauche. La structuration politique interne à la droite modérée est plus délicate encore à étudier. Aussi ne nous risquerons-nous pas à une projection nationale par famille politique qui, au demeurant, n’aurait pas grand sens avec des binômes union des droites qui comprend des candidats UMP et les puissants DVD départementaux non étiquetables entre UMP et centrismes !

RPP – Quelles sont dans l’entre-deux tours les principales interrogations de l’analyste politique face au second tour et les moyens dont il dispose pour y répondre ?

Gérard Le Gall – Une fois connus les résultats qui vont corriger à la baisse les intentions de votes et atténuer le haut niveau attendu d’abstention, il est permis d’anticiper, à grands traits, les structures de configurations en vue du second tour. Reste l’essentiel : évaluer le comportement de l’électeur reconvoqué aux urnes dans 93 % des cantons et qui, pour une part importante, ne retrouve plus son candidat éliminé au premier tour ou qui, en raison d’alliances, ne se représente pas.

Le caractère redoutable de l’exercice s’accroît en raison d’une situation exceptionnelle avec beaucoup de triangulaires gauche-droite-FN et plus encore en raison de duels gauche-droite, gauche-FN et droite-FN où l’un des trois camps est nécessairement abstent au tour décisif. Dans ce nouveau paysage compliqué, une étude de l’Ifop réalisée les 23 et 24 mars2 projette quelques lumières sur les prédispositions de l’électeur quelques jours avant le scrutin. On pouvait en tirer quelques enseignements majeurs.

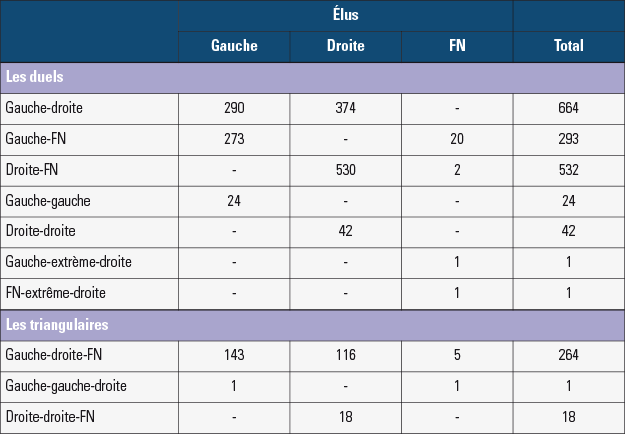

Le premier est qu’en cas de duel gauche-droite, la gauche fait moins bien le plein de ses voix potentielles que la droite et que, sans surprise, le FN paraît nettement plus enclin à voter à droite. Le second est qu’en cas de duel gauche-FN, l’électeur de droite qui veut s’exprimer, sans se réfugier dans les votes blancs et nuls, paraît se partager dans un arbitrage proche de 50-50. Le troisième enseignement lorsque la gauche est éliminée au premier tour, est qu’elle veut faire barrage au FN et incline fortement vers le vote en faveur de la droite parlementaire. Avec une totalisation des droites à plus de 62 % au premier tour et de telles dispositions d’esprit des électorats l’affaire paraissait entendue. Pour la droite, le rendement serait bon dans ses duels avec la gauche, excellent dans ses nombreux duels avec le FN. Pour sa part la gauche gagnerait la plupart de ses duels avec le FN, mais ils sont moins nombreux (tableau 8).

RPP – Avant d’analyser les logiques à l’œuvre au second tour, que convient-il de retenir de l’offre en lice au deuxième tour ?

Gérard Le Gall – Assurément ce second tour laissera une marque dans l’histoire électorale de notre pays. Jamais en effet sous la Ve République on aura compté autant de seconds tours. Rappelons que seulement 143 circonscriptions (7 %) ont connu le vainqueur dès le premier tour rompant ainsi avec les temps bipolaires des précédents renouvellements, quand la décision y était majoritairement acquise : en 1976, 1979 (57 %) et 1982. Outre cette singularité, on observera corrélativement, dans la structure des configurations, l’illustration d’une nouvelle transformation du paysage politique. Ceci moins par le nombre de triangulaires gauche-droite-FN – il y en eut, rappelons-le 209 en mars 2004, mais seulement 26 en 2011 – qu’essentiellement par la présence massive du FN dans plus de la moitié des cantons (1 008) dont 826 dans des duels avec l’un des deux grands blocs politiques.

RPP – Face à cette mue du système politique comment, d’un tour à l’autre, se comportent les électeurs ?

Gérard Le Gall – Outre les nouvelles règles du jeu instaurées par le mode de scrutin, les électeurs doivent affronter des situations souvent inédites dans leur propre circonscription, même s’ils ont déjà pu connaître dans les années 90, aux législatives de 1997, puis au second tour de la présidentielle de 2002 des circonstances exceptionnelles. Ce phénomène était largement prévisible. Ce fût, en effet, la thématique dominante des médias durant la campagne. Comme en 2004 et en maintes circonstances, la question du FN a été au cœur du débat d’entre-deux-tours. Les uns, notamment les socialistes, affirment que si la gauche est abstente au second tour, ils appellent à voter pour la droite modérée et faire “barrage au FN”. Les autres, notamment à l’UMP, si la droite ne peut être présente, elle préconise le “ni-ni” contrairement à l’UDI et à quelques personnalités dont Alain Juppé.

Si globalement on observe d’un tour à l’autre une stabilité de la participation qui traditionnellement cache des mouvements complexes, on retiendra à l’aune des configurations, notamment lors de duels où par définition un des trois camps de la tripartition est abstent, une hausse significative des bulletins blancs et nuls et parfois de petits sursauts de participation. D’un point de vue général, l’électeur va, par son comportement, confirmer les tropismes révélés par les études d’opinion depuis de nombreuses années et plus précisément celle évoquée ici réalisée quelques jours avant le premier tour3.

Lors des duels gauche-FN, la première mobilise bien ses électorats et bénéficie d’un appoint venant de la droite modérée. Le FN accroissant parallèlement ses scores de premier tour, mais avec une moindre intensité que lors des législatives ou des cantonales partielles depuis 2012. À l’occasion des duels droite-FN, la première bénéficie d’un puissant soutien de la gauche alors que le FN progresse, logiquement mais moins fortement, que dans le duel précédent. Dans le cas, jadis classique, de duels gauche-droite, cette fois encore les plus nombreux, cette dernière progresse plus fortement que la gauche grâce à un apport plus massif du Front national. Enfin, à l’occasion de triangulaires gauche-droite-FN, exactement comme en 20044, la gauche demeure stable d’un tour à l’autre, le FN reculant de deux points et la droite progressant de plus de trois5.

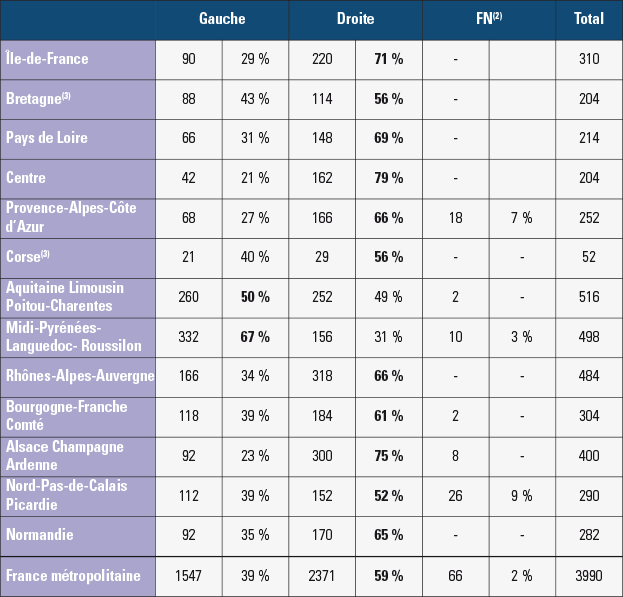

RPP – Après un premier tour sans manifestation de puissance de la droite modérée, comment expliquer son franc succès au second ?

Gérard Le Gall – Parfois, paraît-il, un ordonnancement d’astres macroéconomiques prédisposent à une embellie ou à un retour de la croissance. En politique, l’UMP a, semble t-il, bénéficié d’une conjonction faste inscrite dans l’équation du premier tour – gauche-droite à égalité autour de 36,5 % et un puissant FN – et sa traduction favorable en termes d’offre. Avec l’ensemble des droites largement majoritaires dans le pays (62,4 %), avec une discipline républicaine au sein des gauches parfois imparfaites et des tropismes globalement préférentiels entre les droites, la moisson en sièges ne pouvait être que belle pour l’actuelle opposition. Ce fût le cas, la droite modérée recueille près de 2 400 sièges (58,4 %) contre un peu plus de 1 600 (38,9 %) pour la gauche, n’en laissant que 66 au Front national et à l’extrême droite et une quarantaine aux divers inclassables (tableaux 1 et 9).

RPP – La gauche a-t-elle été victime au deuxième tour de ses candidatures plurielles du premier tour comme a pu l’affirmer le gouvernement ?

Gérard Le Gall – Ce fût effectivement la thèse gouvernementale comme celle de la direction du Parti socialiste dès le soir du premier tour. En fait, l’argumentation pouvait aussi être interprétée comme une préparation des esprits à la défaite et comme un double avertissement dans la perspective des régionales de décembre 2015 et, plus encore, de la présidentielle de 2017. L’explication eut du mal à convaincre. En fait, comme aux élections partielles de 2012 à 2014, comme aux dernières municipales, le principal handicap de la gauche tient à son niveau d’influence au premier tour et ce principalement, mais non exclusivement, en raison d’une abstention différentielle. L’analyste électoral voulait néanmoins en avoir le cœur net en vérifiant, au cas par cas, dans la totalité des cantons, une thèse qu’il sait erronée et politiquement aux limites de l’absurde qui déplore un excès de pluralisme de la gauche au premier tour qui, en réalité, reflète parfaitement la réalité politique en son sein.

Dans les cantons où un binôme de gauche n’a pu se qualifier faute de réaliser les 12,5 % des inscrits, quand plusieurs binômes se présentaient au premier tour, nous avons partout additionné les suffrages de gauche afin de savoir s’ils auraient franchi le seuil fatidique. Nous avons effectivement trouvé 261 cantons répondant à cette situation. A priori cela paraît fournir une explication de l’ampleur de la défaite. Toutefois après examen minutieux de l’hypothèse qui eût entrainé moins de présence du FN au second tour quand ce dernier a été qualifié au titre de second du premier tour, la décision ultime dans le canton n’aurait rien changé dans près de 80 % des cas. Seule une cinquantaine de cantons aurait pu connaître un autre destin dont une trentaine, avec certitude, en faveur de la gauche. On le voit, tout cela aurait peu modifié l’ampleur de l’échec de la gauche.

RPP – Comment interpréter la médiocre performance du Front national le 29 mars, peut-on parler de l’obstacle d’un “plafond de verre” ?

Gérard Le Gall – Le second tour a été la preuve par neuf que, malgré un score flatteur aux européennes ou historique aux départementales, le Front national n’est pas, contrairement à ses dires, le premier parti de France. Outre le fait que cette notion assez vague ne recueille pas l’estampille de la science politique, il faudra au moins attendre la séquence présidentielle-législative de 2017 pour éventuellement décerner ce satisfecit. Par ailleurs, que penser de cette métaphore du “plafond de verre” ? Dans les sciences humaines, comme dans le sport, les performances, les pourcentages et les seuils dits infranchissables sont faits pour être un jour battus. Dans les années 60 et 70, il était admis par la communauté des chercheurs en science politique que le PCF ne pouvait faire beaucoup moins que 20 % des suffrages.

L’image du scrutin départemental, comme bien sûr celle du FN dans sa tentative de dédiabolisation, eussent été différentes si aux 31 victoires, dont 4 acquises au premier tour, étaient venues s’adjoindre 30 autres où le FN réalise plus de 47,5 % des suffrages dans les 83 où il passe la barre des 45 % au tour décisif.

L’échec du FN au second tour tient depuis les années 80 à son absence d’alliances, à une opinion rétive à son encontre malgré des évolutions, sans oublier la fermeté conjuguée de la gauche et de la droite à lui faire barrage. On rappellera aussi les ostensibles retraits tacites de binômes, plus ou moins réciproques entre la gauche et la droite, dans plusieurs départements : Aisne, Somme, Pas-de-Calais, Vaucluse, Meurthe-et-Moselle, Seine-et-Marne afin, ici et là, d’éviter des situations compliquées au troisième tour.

RPP – Avant de présenter les enjeux du troisième tour, pouvez-vous rappeler la situation en termes de sièges et de présidences de département ?

Gérard Le Gall – Depuis 2004, le millésime 2011 représente, avec le cumul de vagues favorable à la gauche dans toutes les élections locales – 2004 : régionales et cantonales, 2008 : municipales et cantonales, 2010 : régionales et 2011 : cantonales – un moment historique d’hégémonie territoriale de la gauche.

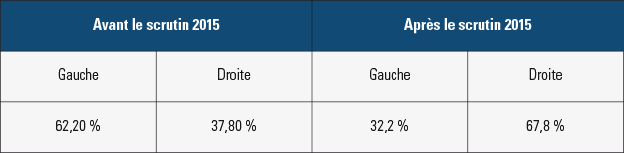

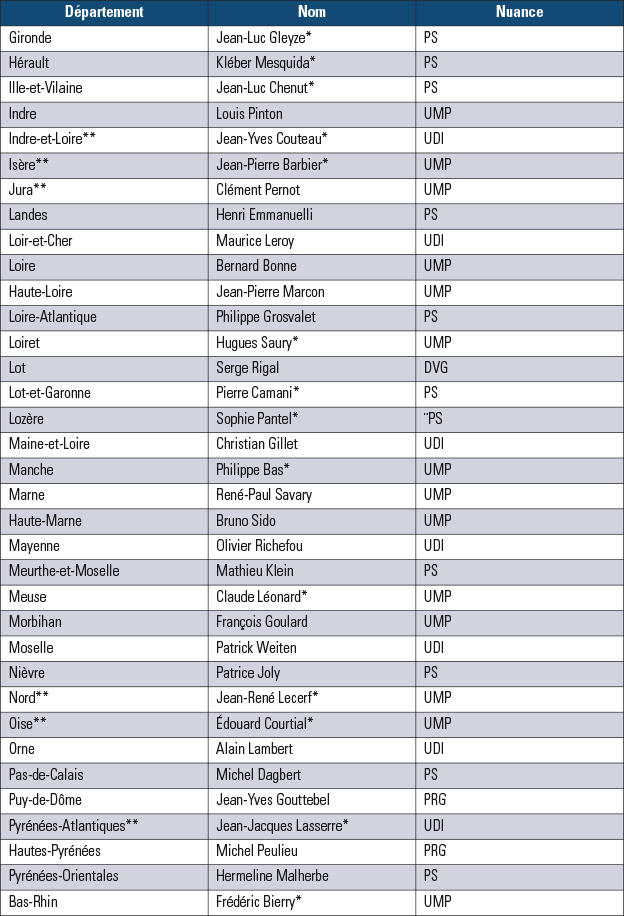

À l’issue des cantonales de 2011, qu’il est nécessaire de cumuler avec la série 2008 pour comprendre la dévolution des présidences, la gauche qui détient 55,4 % des sièges dirige in fine 56 exécutifs départementaux (tableau 10). En 2015, après le renouvellement complet de la totalité des cantons, on assiste aujourd’hui à une inversion de la situation, la droite détenant désormais 59,4 % d’entre eux et 66 départements.

RPP – Comment se présente ce 3e tour ?

Gérard Le Gall –Traditionnellement l’élection des présidents qui conclut un long processus électoral est, pour l’essentiel, la projection quasi parfaite des alliances nouées entre les deux tours et des rapports de forces dans chaque département. On le sait, la tripartition de l’espace politique, principal enseignement du premier tour, ne s’est pas traduite au second. Près de 98 % des sièges reviennent aux deux blocs que forment la gauche et la droite. Dès lors, la bipolarisation retrouve sa plénitude. Seuls trois départements, qui connaissent un rapport de force serré ou égalitaire entre les deux camps et où le Front national a conquis plusieurs sièges, pouvaient perturber l’ordonnancement binaire : Aisne, Vaucluse, Gard. De fait, ni la gauche, ni la droite ne permirent au FN de jouer le rôle d’arbitre. La droite conquiert l’Aisne à la majorité, le Vaucluse au bénéfice de l’âge et la gauche conserve le Gard. La seule surprise viendra du Tarn-et-Garonne où Jean-Michel Baylet, président sortant (PRG), n’affrontera pas une coalition d’élus de gauche et de droite qui l’emportera.

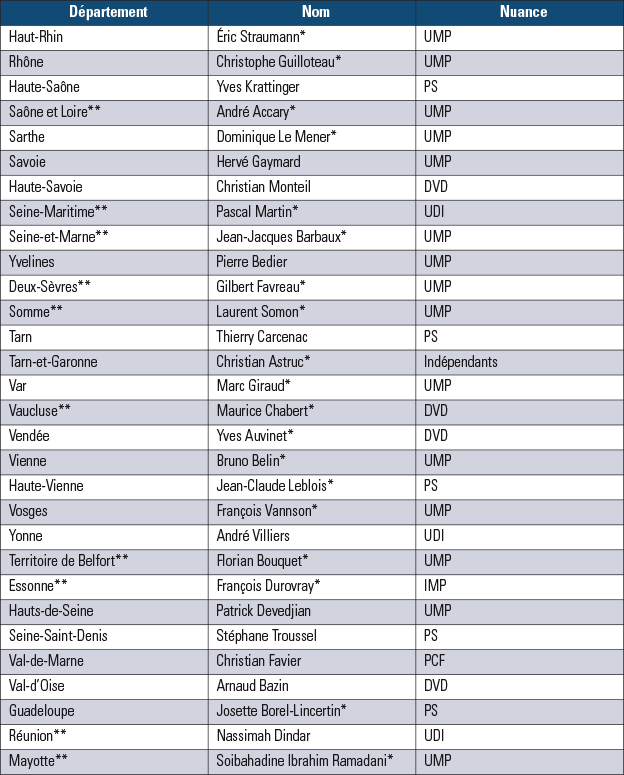

À l’issue des compétitions, malgré la parité, seuls dix départements, y compris les Dom, sont dirigés par une femme. Au total, la gauche perd 27 présidences dont le Nord, le plus peuplé des départements (2 590 000 habitants), mais conquiert la Lozère le moins peuplé (76 900) ! À gauche, le grand perdant est le PS tandis qu’à droite le vainqueur est, sans conteste, l’UMP qui, avec 43 présidences en métropole, n’a jamais connu une telle influence au cours des quatre dernières décennies (tableau 11). Les changements de titulaires de présidences dans chaque département ainsi que leur appartenance à une famille politique figurent, comme l’ensemble des présidents et présidentes, en annexe de l’article.

RPP – Comment se traduit ce bouleversement en termes géographiques, démographiques et historiques ?

Gérard Le Gall – La nouvelle hégémonie de la droite se traduit par une domination générale dans le Centre, l’Est et le Sud-Est du pays, seul un grand Sud-Ouest – Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon – fait exception quand la gauche totalise 14 des 18 départements qui la composent et rassemble près de la moitié des 30 départements qu’elle dirige. En termes démographiques la gauche, qui administrait 62,20 % de la population métropolitaine avant le scrutin, n’en administre plus qu’environ un tiers (tableau 12).

Au regard de l’histoire, un peu plus d’un tiers des départements (35) n’ont pas changé d’orientation politique, selon le critère gauche-droite, depuis les origines de la Ve République. 13 sont demeurés uniment à gauche avec une dominante dans le Sud du pays et 22 à droite avec une dominante à l’Ouest et à l’Est. En Île-de-France, un département sur deux est resté stable selon notre critère, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne pour la gauche, les Yvelines et les Hauts-de-Seine pour la droite.

RPP – Les élections intermédiaires sanctionnent-elles nécessairement le parti au pouvoir ?

Gérard Le Gall – Le tableau 1 qui recense les votes cantonaux depuis 1976 présente une certaine récurrence de vote sanction à l’encontre des pouvoirs en place. Avec la fin des Trente Glorieuses et la montée de la gauche, les scrutins de 1976 et de 1979 ont hissé l’opposition unie, puis désunie, à un niveau électoral sans précédent. Si 1982, moins d’un an après la grande alternance de 1981, laisse souvent le souvenir d’un échec ce n’est qu’en référence avec les cantonales exceptionnelles de 1976. Ensuite, très vite, dès les municipales de 1983 puis en 1985 c’est le reflux au bénéfice de l’opposition de droite. Ainsi, 1985 anticipe la défaite du pouvoir en 1986. 1992 voit cette fois la gauche gouvernante ramenée à l’étiage en ne rassemblant qu’un gros tiers des suffrages signes annonciateurs de la lourde défaite aux législatives de 1993.

RPP – Est-ce à dire que ce vote sanction constitue une fatalité ?

Gérard Le Gall – Non l’occupation du pouvoir n’entraîne pas mécaniquement une catastrophe électorale, les deux renouvellements cantonaux de 1998 et de 2001 en administrent la preuve même si 2001 m’autorisait à déceler face à l’échéance de 2002 une gauche désormais “challenger”6. La longue séquence de 2004-2011 va de nouveau illustrer la logique des élections intermédiaires. Nuançons cependant la puissance de la logique de ce type d’élection et ses effets sur le futur. Elle est résistible comme le montre la victoire de la droite aux législatives de 1978 et celle de Nicolas Sarkozy en 2007, ce dernier succombant finalement en 2012 après une succession de défaites électorales.

RPP – Quel sens donnez-vous aux résultats obtenus par le FN ?

Gérard Le Gall – La portée du double succès du FN aux européennes et au premier tour des départementales, est considérable. D’abord parce que le phénomène électoral est en phase avec des tendances lourdes dans la société française comme ailleurs en Europe7 ; ensuite parce que le FN va peser de plus en plus fortement dans le débat idéologique national comme dans l’ensemble du territoire par la nationalisation à haut niveau de son électorat et, novation, par sa pénétration dans les collectivités territoriales et dans la société civile.

Enfin, l’agenda des deux années à venir avec les régionales fin 2015 et la présidentielle en 2017, va en faire un acteur incontournable de toutes les stratégies, à droite et à gauche. Le tout dans un univers politique et médiatique qui devrait réfléchir à l’échec de ses combats contre le FN, autour de la juste place à lui consacrer et du juste ton à lui opposer. Vaste programme !

—————

(1) On en comptait 4,7 en 1988, 5,8 en 1992, 5,4 en 1994, 5,5 en 1998, 5,8 en 2001, 6,1 en 2004, 4,2 en 2008, 4,6 en 2011.

(2) “L’intention de vote au second tour des élections départementales” réalisée les 23 et 24 mars pour Europe 1 et Le Figaro auprès d’un échantillon de 1 902 personnes.

(3) Voir Ifop op. cit.

(4) Voir Gérard Le Gall “Régionales et cantonales 2004 : le retour de la gauche deux ans après le 21 avril”, voir tableau page 20 – Revue Politique et Parlementaire n°1029-1030, avril-mai-juin 2004.

(5) Voir sur l’ensemble des reports de voix, l’article de Martial Foucault et de Jean Chiche « Les reports de voix aux élections départementales de 2015 ».

(6) Gérard Le Gall “L’étrange consultation électorale de 2001 ou l’invention d’une défaite”. L’auteur concluait “Bref pour la gauche redevenue challenger comme pour la droite, qui reprend espoir, rien n’est joué pour 2002”, Revue Politique et Parlementaire n°1011, mars-avril 2001.

(7) “Fractures françaises vagues 2013-2014-2015”. Enquête réalisée par Ipsos Steria pour Le Monde, France Inter, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof du 22 au 27 avril 2015 auprès de 1 000 personnes.

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Quatre lettres qui ont encore mauvaise réputation aujourd’hui mais peut-être moins demain : RGPD ou règlement général sur la protection...

On nous répète que la vie privée ne regarde personne. Que l’amour ne se commente pas. Que les choix sentimentaux...

Les liens assumés entre l’organisation antifasciste la Jeune Garde et le mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon fragilisent le discours du...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30