« L’homme du désir succède à l’homme du besoin »

Dans son dernier ouvrage Apologie – Autobiographie intellectuelle, Michel Maffesoli revient sur les racines de son œuvre. Il raconte sa...

La Commission Européenne a ouvert le 19 juin dernier une procédure contre 7 pays européens qui ne respectent pas les règles du Pacte de Croissance et de Stabilité de notre zone monétaire, et la France est de ceux-là. Notre pays, en effet, depuis des années, a un budget national constamment déficitaire, un déficit qui est souvent supérieur à 3 % du PIB, et une dette extérieure beaucoup trop importante. Il va donc nous falloir faire, maintenant, de sérieuses économies en respectant une trajectoire nous conduisant à un déficit inférieur à 3 % du PIB d’ici à 2027. Pour le gouvernement qui sera issu des nouvelles élections législatives ce sera, là, la tâche essentielle, car il s’agit d’un enjeu majeur. Il va nous falloir réaliser, en trois ans, 80 milliards d’euros d’économies : c’est impératif, sinon nos partenaires n’hésiteront pas à nous appliquer la pénalisation prévue dans les traités qui s’élève à 0,1 % du PIB, chaque année. Et si notre endettement continue à croitre, indéfiniment, il arrivera, un jour, que le FMI doive intervenir : ce serait dégradant pour un pays comme la France, et extrêmement douloureux pour nos concitoyens.

Depuis une quarantaine d’années, en effet, le budget de la nation est en déficit et l’État recourt systématiquement à la dette pour boucler son budget, en sorte qu’elle n’a pas cessé de croitre, très régulièrement, comme le montre le tableau ci-dessous :

Dette, en % du PIB)

1974…………..20 %

2000……………60%

2016………… .96 %

2023……… 111,9 %

On en est donc, à présent, à une dette extérieure supérieure au PIB, et avec l’augmentation des taux elle nous coûte extrêmement cher. Il faut donc voir ce qu’il se passe.

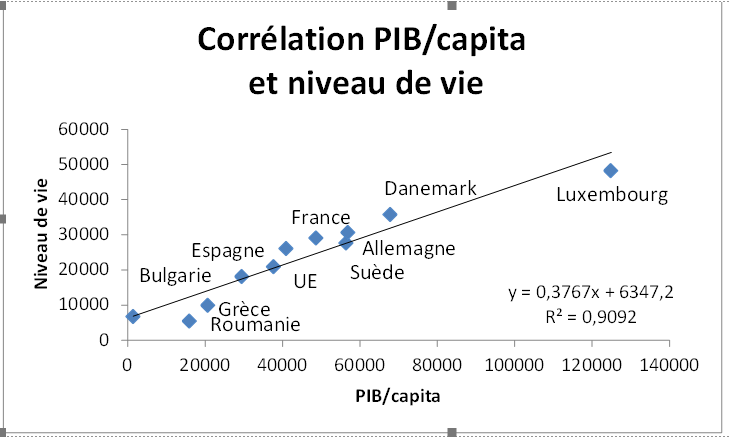

L’INSEE publie chaque année une étude sur les niveaux de vie en Europe, et il les chiffre en euros et en PPA (Parité de Pouvoir d’Achat). Si on relie les niveaux de vie des pays à leur PIB/capita, l’indicateur habituellement choisi par les économistes pour mesurer la richesse des pays, on a la corrélation suivante :

On voit sur ce graphique que nous nous trouvons nettement au-dessus de la droite de corrélation : avec le PIB/capita qui est le nôtre nous devrions avoir un niveau de vie de 19.602 euros, (en PPA) alors que nous en sommes à 23.056 euros, soit un excès de 17,6 %.

On se souvient que Raymond Barre, que Valery Giscard d’Estaing avait qualifié de « meilleur économiste de France », avait déclaré à la télévision, le 22 septembre 1976, en présentant son plan d’action aux Français (le Plan Barre) : « La France vit au-dessus de ses moyens : il faut que nous remettions l’économie française en ordre ». Déjà, donc, en 1976, un premier avertissement avait été donné aux Français ! De même, Thierry Breton, en 2005, quand il avait été ministre de l’Économie et des Finances dans le gouvernement Raffarin, avait tenu à tirer, lui aussi, la sonnette d’alarme, disant aux Français en présentant son Projet de loi : « La France vit au-dessus de ses moyens » ; et il avait rajouté : « La croissance passe par le fait de travailler plus, et plus longtemps ».

Et il y avait eu, en 1984, l’ouvrage de l’essayiste François de Closets « Toujours Plus », paru chez Grasset, qui avait eu un succès considérable. L’auteur expliquait que les Français sont des individus par nature insatisfaits, revendicatifs, qui en veulent « toujours plus », et il dénonçait les effets pervers de ce type de comportement.

C’est donc bien par leurs revendications traduisant des exigences inconsidérées qu’ils sont parvenus à avoir un niveau de vie en avance sur l’état de l’économie de leur pays, ce qui n’a été possible qu’en s’endettant, chaque année un peu plus.

Les Nations-Unies ont publié, en 2018, une étude sur la croissance économique des pays dans une longue période. Il est important, en effet, de voir les tendances de fond, sans se laisser distraire par des problèmes conjoncturels. Et cette étude montre que dans le long terme notre économie réalise de très mauvaises performances. Aussi, les Français ont-ils voulu un niveau de vie supérieur à celui que cette économie était en mesure de leur fournir..

Les statisticiens de l’ONU ont examiné, tout simplement, comment ont évolué les PIB/capita des pays sur la période 1980-2017, et nous reproduisons, ci-dessous, les résultats de cette étude pour un certain nombre de pays européens, en prolongeant les séries jusqu’à 2021, et en rajoutant le cas de d’Israël qui est tout à fait remarquable :

PIB/tête (US dollars courants )

1980 2000 2017 2021 Multiplicateur

Israël 6.393 21.990 42.452 52.170 8,0

Espagne 6.141 14.556 28 .356 30.103 4,9

Suisse 18.879 37.937 80 .101 91.990 4,9

Danemark 13.881 30.734 57 .533 68.007 4,9

Allemagne 12.091 23.929 44.976 51.200 4,2

Pays-Bas 13.794 20.148 48.754 57.767 4,2

France 12.669 22.161 38.415 43.659 3,4

(Source : ONU, Statistics Division)

On voit que les performances de l’économie française, jugées sur une longue période, ont été nettement inférieures à celles des autres pays européens : si notre pays avait multiplié son PIB/tête par 4,5 nous en serions à 57.010 dollars de PIB/capita, c’est-à-dire au niveau des Pays-Bas, et les Français auraient tout naturellement un bon niveau de vie sans devoir recourir à l’endettement.

Ce qui s’est passé, c’est que se sont conjugués deux phénomènes qui ont cumulé leurs effets : d’un côté, des avancées sociales par trop en avance sur les performances de l’ économie du pays, et, de l’ autre, une mauvaise interprétation de la loi de trois secteurs de l’économie de Jean Fourastié qui a été faite par les dirigeants du pays.

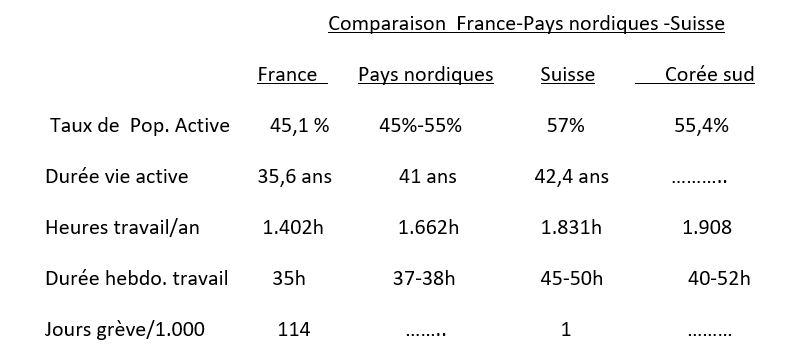

Nous présentons, ci-dessous, un tableau résumant les avancées sociales des Français :

Il existe une grave anomalie dans notre pays en matière de taux d’activité de la population : nous avons un taux très faible, de 45,1 % seulement. Si nous en étions à 55 %, il y aurait 5,6 millions de personnes de plus au travail dans notre pays, et cette insuffisance de population active nous pénalise beaucoup. Il nous manque, pour produire de la richesse, toutes ces personnes qui se trouvent en marge de la société, vivant en somme à la charge de la collectivité ; et l’on constate, qu’effectivement, le nombre d’inscrits à « France-Travail » s’élevait à 5,4 millions de chômeurs, à fin mai 2024, toutes catégories confondues. De même, on constate que nous sommes très avantagés en matière de durée de la vie active, ainsi que de durée hebdomadaire légale du travail, comme en nombre d’heures travaillées dans l’année.

Tous ces avantages sociaux résultent de la façon dont le syndicalisme dans notre pays a conçu son rôle. Il faut remonter pour cela au Congrès d’Amiens de 1906, de la CGT, où les congressistes ont opté, unanimement, pour un syndicalisme révolutionnaire, un syndicalisme opérant indépendamment des partis politiques avec pour moyen d’action la « grève générale ». La France a donc dû vivre avec un syndicalisme ouvrier qui, avec la Charte d’Amiens dans son ADN, a été en permanence en lutte avec les patrons. Les pays nordiques, et la Suisse, au contraire, ont su se doter d’un syndicalisme d’un tout autre genre, un syndicalisme réformateur qui a accepté de collaborer avec les partis politiques.

Dans notre pays, nos chefs d’entreprise ont donc été en permanence entravés par l’hostilité des syndicats, et ils se sont trouvés avoir affaire à un Code du travail très lourd qui a bridé leur dynamisme.

En Allemagne, la collaboration des syndicats avec la Sozialdemokratie a permis de déboucher sur la cogestion des entreprises ; et, en Suisse, un accord appelé « La paix du travail » a été conclu, en 1937, entre le patronat et les syndicats. Ainsi, dans ces pays, la paix sociale a été assurée ; en France, malheureusement, on en resté à la « lutte des classes », et ce mauvais climat social a fortement nui au bon fonctionnement de l’économie.

Nos dirigeants ont mal interprété la loi des trois secteurs de l’économie que Jean Fourastié avait dégagée de ses travaux dans « Le grand espoir du XXe siècle », paru en 1948. Fourastié a expliqué qu’en se développant, un pays passe du secteur primaire, l’agriculture, au secteur secondaire, l’industrie, puis de celui-ci au secteur tertiaire, celui des services, chaque secteur étant caractérisé par la vitesse à laquelle croit le progrès technique : une croissance faible dans le secteur agricole, forte dans le secteur industriel, et pratiquement nulle dans le secteur tertiaire. Les sociologues en ont conclu, trop vite, qu’un pays développé n’est plus constitué que par des activités de service, et c’est, en France, le grand sociologue Alain Touraine qui avec son ouvrage « Une société post industrielle », paru en 1969, a vulgarisé le concept d’une société sans industrie. Et, déjà, aux États-Unis, Daniel Bell avait, en 1966, développé le même concept. Il s’est ainsi répandu l’idée que les pays développés allaient se consacrer aux tâches nobles consistant à faire avancer la science et les connaissances, déléguant aux pays économiquement sous-développés qui disposent d’une main d’œuvre abondante, pas chère, et corvéable à merci, les activités industrielles : une vision du monde que l’on qualifierait aujourd’hui de « raciste ».

Ainsi donc nos élites ont elles laissé se dégrader sans broncher notre secteur industriel, voyant en son amenuisement le signe même de la modernisation du pays.

En s’en référant à ce concept, notre pays est devenu le pays le plus désindustrialisé d’Europe, la Grèce exceptée : notre secteur industriel ne représente plus aujourd’hui que 10 % du PIB, alors qu’il s’agit de 23% ou 24 % en Allemagne ou en Suisse, des pays qui ne se sont pas laissé piéger par le concept « post-industriel ». Ce qu’il fallait comprendre, c’est que, certes, les effectifs industriels se réduisent dans des pays qui se modernisent ,mais, du fait du progrès technique, le secteur dit secondaire continue à être présent : moins de personnels, mais une valeur ajoutée par emploi très importante.

Ayant une économie peu performante, les Français ont eu recours à l’endettement pour soutenir leur niveau de vie, et cela fait plus d’une quarantaine d’années que le pays fonctionne de cette manière. Evidemment, cela ne peut pas se poursuivre indéfiniment, et nous en sommes, maintenant, au point où ces facilités atteignent leurs limites. Notre déficit public est chaque année important, malgré des prélèvements obligatoires extrêmement élevés : il s’est monté à 5,5 % du PIB en 2023, et notre dette représentait 110, 7 % du PIB à la fin du premier trimestre 2024. La Commission Européenne qui a remis en vigueur les règles d’équilibre de notre zone monétaire, après qu’elles aient été momentanément suspendues pendant la crise du Covid-19, nous menace maintenant de sanctions.

Il est impératif que nous puissions continuer à demeurer dans la zone euro, vu l’état dans lequel se trouve notre économie, et il nous faut donc nous exécuter.

Nos prélèvements obligatoires étant au plus haut, il va falloir faire, d’ici à 2027, 80 milliards d’économies et cela va être le premier problème à résoudre par notre prochain gouvernement, d’autant qu’il va falloir préparer le projet de budget pour 2025. Pour l’instant, les fonctionnaires de Bercy attendent des instructions, car c’est à l’exécutif de décider : politiquement, faire des économies sur les dépenses publiques est toujours extrêmement délicat, car la population se rebiffe.

Nous pensons, toutefois, qu’un calcul très simple pourrait être fait en examinant comment est obtenu le surcroit de niveau de vie de 17,6 % que nous avons mis en évidence plus haut. Il faut voir ce qu’il en est du niveau des salaires et des aides fournies par la puissance publique.

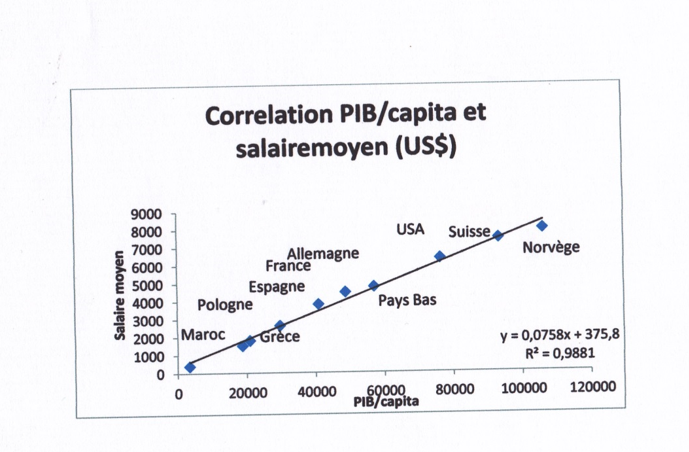

Il existe des statistiques donnant les salaires moyens dans tous les pays du monde, et l’on a les données suivantes :

PIB/capita Salaire mensuel moyen

(US$) (US$)

Maroc 3.442 405

Pologne 18.688 1.529

Grèce 20.864 1.811

Espagne 29.675 2.640

France 40.886 3.821

Allemagne 48.718 4.492

Pays Bas 57.025 4.785

Etats Unis 76.329 6.364

Suisse 93.259 7.454

Norvège 106.177 7.959

(Source :JDN et BIRD)

Il faut rapporter les salaires aux niveaux de développement économique des pays, et l’on a la corrélation suivante :

On voit que la France se situe sensiblement au-dessus de la droite de corrélation : pour le PIB/capita qui est le nôtre, aujourd’hui, on devrait en être à un salaire moyen de seulement 3.474 euros, alors que nous en, sommes à 3.821 euros, soit un excès de 10 %, en moyenne. Ici, sans doute, à nouveau, l’effet du fameux « toujours plus » de François de Closets.

C’est par les dépenses sociales qu’un État soutient le niveau de vie de sa population, et dans notre pays nous en sommes à des dépenses record, en proportion du PIB, comme le montre le tableau suivant :

Dépenses sociales

(En % du PIB)

Turquie 12,4

Corée Sud 14,8

Royaume Uni 22,1

Pologne 22,7

Allemagne 26,7

France 32,2

OCDE 21,1

UE 27,0

En 2022, il s’est agi de 850 milliards d’euros : si nous en étions au taux moyen européen, on en serait à 712 milliards seulement, soit 138 milliards d’euros de trop.

On peut en conclure que les salaires étant dans notre pays en moyenne supérieurs de 10 % à ce qu’ils devraient être, il serait logique de prélever les 80 milliards d’euros d’économies qui sont à faire d’ici à 2027 sur le budget des dépenses sociales : elles n’ont pas besoin d’être aussi importantes.

Et ce sera donc au prochain gouvernement de le faire, en déterminant sur quels postes il va falloir agir : quelle partie au niveau national ? et quelle partie au niveau des collectivités territoriales ?

Bien évidemment, cette perspective de réduction des dépenses sociales s’inscrit mal dans les projets des candidats en lice pour gouverner le pays. Il faut bien voir que si l’on ne se résout pas à faire des économies, le pays va continuer à s’endetter et il arrivera un jour que la troïka FMI-BCE-UE doive intervenir pour remettre de l’ordre dans nos comptes. C’est ce qui est arrivé à la Grèce, en 2008, et ce fut extrêmement douloureux pour la population. On vit apparaitre une nouvelle catégorie de pauvres, un tiers des fonctionnaires ont été licenciés, et il y a eu dégradation de la santé de beaucoup de personnes, une forte augmentation de la mortalité infantile, et un développement des suicides.

On cite, à propos de la crise financière de la Grèce, ce commentaire d’un haut responsable de la Commission Européenne : « Si un peuple a envie de se fourvoyer, qu’il se fourvoie : c’est son choix ».

Claude Sicard,

Economiste,

Consultant international.

Dans son dernier ouvrage Apologie – Autobiographie intellectuelle, Michel Maffesoli revient sur les racines de son œuvre. Il raconte sa...

Les débats sur l’aide à mourir s’étirent depuis presque deux ans sans rapprocher les points de vue, au contraire. De...

Pour l’ancien président de la République, Jean-Luc Mélenchon s’est politiquement suicidé en refusant de condamner ses « alliés » de...

À l’aube de ses 60 ans, l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique - Inria - affirme...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30