L’indispensable « marche vers l’indépendance » de l’UE : vers l’union militaire et géopolitique ?

Il est indispensable pour l’Europe de renforcer sa souveraineté et son indépendance face à des puissances autoritaires

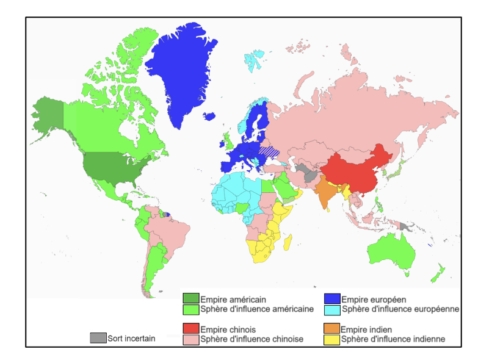

J’appelle choc des empires la rivalité entre superpuissances qui détermine la marche du monde au 21ème siècle. Elle jouera d’abord entre l’Empire américain, l’Empire chinois flanqué de son allié russe, et l’Empire indien. À long terme, viendra s’ajouter l’Empire indonésien. Dans ce contexte, la question de bâtir un Empire européen, ou Europe-puissance, doit être posée.

N.B. : cette carte est un exercice de prospective, pas une prophétie. Elle est réalisée sans le futur Empire indonésien. Les pays disputés entre deux empires sont hachurés bicolores.

Ma théorie du choc des empires est proposée en remplacement des deux grandes théories qui, à la fin du 20ème siècle, offraient une grille de lecture de l’avenir de la marche du monde. L’une était la fin de l’histoire, et l’autre le choc des civilisations.

La fin de l’histoire est une thèse formulée par le politologue américain Francis Fukuyama en 1989, à la suite de la chute du mur de Berlin et de la dislocation du bloc communiste. Selon Fukuyama, cet événement historique marquait la victoire définitive de la démocratie libérale sur les autres idéologies politiques, qui avaient échoué à offrir une alternative crédible au modèle occidental. Il considérait que la fin de l’histoire n’impliquait pas l’absence de conflits, mais plutôt la suprématie incontestable et irréversible de l’idéal de la démocratie libérale, qui ne serait plus remis en cause par aucune force historique.

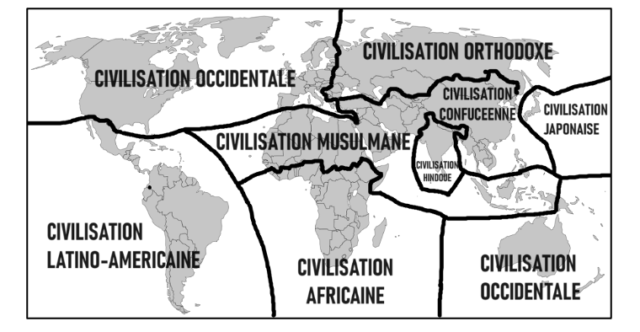

Le choc des civilisations est une thèse proposée par un autre politologue américain, Samuel Huntington, en 1993, lui aussi après la fin de la bipolarisation idéologique du monde entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Selon Huntington, le nouveau monde serait désormais structuré par les oppositions culturelles et religieuses entre neuf grandes civilisations, qui constitueraient les sources principales des conflits et des alliances au 21ème siècle. Il définissait à cet égard les civilisations occidentale, confucéenne, japonaise, islamique, hindoue, orthodoxe, africaine, latino-américaine, et bouddhiste. Il soutenait que les conflits entre civilisations iraient s’intensifiant avec la mondialisation, parce qu’elle accroît les contacts, mais aussi les différences et les rivalités entre les cultures. Il prévoyait en particulier un grand affrontement entre l’Occident et l’Islam.

D’après S. P. Huntington (1993). “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, 72(3), 22-49 – https://doi.org/10.2307/20045621

La Pax Americana planétaire des années 1990 put donner l’impression que la fin de l’histoire était en train de s’accomplir. La mondialisation, rendue possible par l’effondrement du grand modèle rival soviétique et la conversion de la Chine communiste au « socialisme de marché », allait uniformiser les valeurs, les régimes politiques, les cultures et les économies, dans le sens du triomphe mondial de la démocratie libérale, des droits de l’Homme, de l’économie de marché, et de l’américanisation culturelle. A contrario, le début du 21ème siècle, marqué par les attentats islamistes du 11 septembre 2001, par l’invasion américaine de l’Afghanistan et de l’Irak musulmans, et par la multiplication des attentats islamistes dans le monde, sembla donner raison à Samuel Huntington.

Toutefois, son premier quart à peine écoulé, il est déjà patent que le 21ème siècle ne se dirige ni vers l’utopie libérale fukuyamienne, ni vers la dystopie huntingtonienne religio-centrée. Elles sont toutes les deux invalidées.

L’idée d’une marche universelle et irréversible vers la démocratie libérale et la mondialisation heureuse s’est heurtée au mur de la réalité. L’islamisme, armé ou en tant que mouvement politique, a contesté la domination occidentale et mobilisé des millions de fidèles dans le monde musulman. Le nationalisme et la xénophobie ont prospéré dans les pays riches, pour partie en réaction à la mondialisation libérale et à ses effets néfastes sur les masses laborieuses, les identités culturelles et l’indépendance nationale, comme en témoignent le Brexit, l’accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ou l’essor global des extrêmes droites européennes. La Chine, devenue la deuxième puissance économique mondiale et le seul véritable concurrent des États-Unis, présente un modèle alternatif fondé sur l’exact contraire du monde de Fukuyama : la dictature, le dirigisme économique et l’illibéralisme.

De même, l’idée que les conflits entre grands ensembles civilisationnels, en particulier entre l’Occident et l’Islam, remplaceraient les conflits idéologiques ou économiques en tant que paradigme de la marche du monde, n’a pas résisté à l’épreuve des faits. Les guerres de Yougoslavie ont vu une puissance de culture protestante, les États-Unis, intervenir entre autres priorités pour protéger des minorités musulmanes. La guerre du Golfe a vu une monarchie théocratique musulmane, l’Arabie saoudite, hôte des lieux saints de l’islam, s’allier aux États-Unis protestants contre l’Irak musulman, au point de servir de base arrière à l’invasion américaine. Les BRICS sont devenus une puissante ligue d’opposition de nouvelles grandes puissances à l’hégémonie américaine, alors que selon les critères de Samuel Huntington, chacune appartient à une civilisation différente : la Russie orthodoxe et l’Inde hindoue, par exemple. Dans la longue et meurtrière guerre de Syrie, le principal soutien de la Syrie, de culture musulmane, est la Russie, de culture orthodoxe. De surcroît, les enjeux mondiaux récents les plus cruciaux, à savoir la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique, suscitent ou ont suscité entre les puissances des conflits, des négociations, des coopérations, qui ne répondent à aucune logique civilisationnelle, culturelle ou religio-centrée.

Je ne prétends toutefois pas inventer de pied en cap une nouvelle grille de lecture. Il s’agit plutôt d’en ressusciter une ancienne, traditionnelle, vénérable : l’école réaliste des relations internationales.

De quoi s’agit-il ? Cela désigne un courant de pensée qui considère que les États sont les principaux acteurs du système international, qu’ils agissent en fonction de leur intérêt national, et qu’ils cherchent à garantir leur sécurité et à accroître leur puissance dans un monde anarchique et compétitif. Le réalisme se distingue de l’idéalisme, qui accorde plus d’importance aux valeurs morales, au droit international, et à la coopération entre les États.

Selon cette école, l’État est la seule entité souveraine et rationnelle qui dispose du monopole de la violence légitime sur son territoire. Le système international est anarchique, c’est-à-dire qu’il n’existe pas d’autorité supérieure capable de réguler les relations entre les États. Ces derniers sont guidés par leur intérêt national, qui se définit principalement en termes de sécurité et de puissance. Les États sont en permanence confrontés à des menaces et à des conflits potentiels, qui les obligent à recourir à la force ou à la dissuasion pour assurer leur survie. De plus, ils sont rationnels, c’est-à-dire qu’ils calculent les coûts et les bénéfices de leurs actions et qu’ils cherchent à maximiser leurs gains et à minimiser leurs pertes. Enfin les États sont réalistes, c’est-à-dire qu’ils reconnaissent la nature conflictuelle du système international et ne se laissent pas aveugler par des idéologies ou des illusions. Thucydide, l’historien grec de l’Antiquité qui relata le conflit entre Athènes et Sparte, peut être vu comme le précurseur du réalisme dans l’étude des relations internationales, car il a montré comment la peur et l’ambition des deux cités ont conduit à la guerre. Plus près de notre époque, on pense d’abord au politologue américain Hans Morgenthau, qui a théorisé dans son ouvrage Politics Among Nations les fondements de cette école.

Le système bismarckien constitue l’un des meilleurs exemples historiques du réalisme dans les relations internationales. Il s’agit de l’ensemble des alliances et conflits, évolutifs et changeants, organisés par le chancelier prussien puis allemand Otto von Bismarck, homme d’État et diplomate d’exception, depuis la guerre des Duchés de 1864 jusqu’à son départ du pouvoir en 1890. Le système bismarckien reposait exclusivement sur la poursuite méthodique de la satisfaction des intérêts de la Prusse, puis de l’Allemagne une fois cette dernière fondée, en lui subordonnant entièrement les choix d’alliances, ententes, ruptures, conflits et retournements d’alliances avec les autres puissances.

Le chancelier Bismarck put ainsi aussi bien entrer en guerre avec l’Autriche en 1866, pour remplir son objectif de faire de la Prusse la seule candidate au leadership du processus d’unification allemande, que passer une alliance avec la même Autriche (devenue Autriche-Hongrie) à peine treize ans plus tard, cette fois pour remplir son objectif d’isolement diplomatique de la France. Il rencontra également d’incontestables succès diplomatiques en faveur de la paix et de la stabilité globales, en faisant jouer à l’Allemagne un rôle de médiateur efficace, précisément parce qu’il basait ses propositions de compromis sur l’examen froidement rationnel des intérêts des puissances en présence. Ce fut par exemple le cas lorsqu’il organisa le congrès de Berlin, immédiatement après la défaite de l’Empire ottoman dans la guerre russo-turque de 1877-1878, conclue dans un premier temps par la prise d’indépendance des États slaves des Balkans, encore ottomans jusqu’alors. Le Royaume-Uni et l’Autriche-Hongrie s’opposaient à cette extension balkanique de la sphère d’influence de la Russie, d’où un conflit en gestation. Otto von Bismarck négocia un compromis sans affect entre les intérêts en présence, qui reposait principalement sur le remplacement des indépendances immédiates par des indépendances progressives, et sur un amoindrissement des prétentions territoriales des nouvelles nations slaves.

Pour fonctionner, le système bismarckien devait toutefois impérativement marcher sur ses deux jambes : la poursuite méthodique des intérêts de sa propre puissance et la négociation régulière de compromis entre les grandes puissances pour préserver la paix. Aussi, lorsque le Kaiser Guillaume II renvoya Bismarck en 1890 et ne marcha plus que sur la jambe agressive, le système bismarckien s’enraya et l’équilibre instable des puissances s’en trouva rompu. De nouvelles guerres balkaniques éclatèrent en 1912-1913, jusqu’au grand affrontement de la Première Guerre mondiale.

Dans la lignée de cette école réaliste classique, je soutiens que toute grille de lecture des relations internationales qui reposerait sur le rôle central d’un conflit de cultures, de civilisations ou d’idéologies, aussi bien dans le cas de Samuel Huntington que dans celui de Francis Fukuyama, relève de l’illusion ou de la tentative de prophétie autoréalisatrice. Aujourd’hui comme hier, il n’existe fondamentalement que la coexistence entre les intérêts des puissances, dont le jeu incessant est la seule véritable source des conflits, négociations, alliances et retournements d’alliances qui déterminent la marche du monde.

Même les guerres de religion qui ensanglantèrent l’Europe aux 16ème et 17ème siècles, fréquemment présentées comme l’expression par excellence des conflits de croyances, étaient en fait, au fond, le reflet de la compétition entre les intérêts des puissances. La preuve la plus éclatante en est qu’au début du 17ème siècle, lorsque la guerre de Trente Ans embrasa le continent, les alliances qui se formèrent dans cette guerre prétendument de religion allèrent à l’encontre des logiques religieuses : en particulier, la France, royaume catholique, était pourtant la principale force militaire du camp protestant, poursuivant ainsi son intérêt de contenir la puissante alliance de l’Autriche et de l’Espagne, toutes deux dotées de souverains de la Maison Habsbourg.

Même la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique, dans la seconde moitié du 20ème siècle, souvent interprétée à tort comme un affrontement idéologique planétaire entre le capitalisme démocratique et le communisme totalitaire, ne revêtait cette apparence que parce que les deux seules superpuissances de l’après-guerre avaient par ailleurs adopté des idéologies et des systèmes politico-économiques diamétralement opposés. Mais si le hasard et les rapports de force avaient fait de ces deux superpuissances des adeptes du même système politico-économique, elles seraient quand même entrées en guerre froide.

Dans ce cadre de raisonnement, la théorie du choc des empires postule qu’au 21ème siècle, la marche du monde sera déterminée par la rivalité des grandes puissances dans la poursuite méthodique de leurs intérêts. Mais pourquoi employer le concept d’empire, et non pas simplement de puissance ? Et cette question d’en appeler immédiatement une autre : qu’est-ce qu’un Empire ?

J’appelle Empire un État dont la puissance est si démesurément grande, par rapport à celle des autres États, qu’il peut imposer sa domination, exercer son hégémonie, et étendre sa sphère d’influence, sur de vastes régions du monde tandis qu’inversement, aucun État ne peut prétendre à une situation dominante, hégémonique ou influente au-dessus de lui. Les attributs décisifs de la puissance impériale au 21ème siècle sont de plusieurs ordres. Il s’agit pour l’essentiel de la puissance militaire, de la puissance économique, de la puissance commerciale, de la puissance technologique, de la puissance numérique, et de la puissance culturelle.

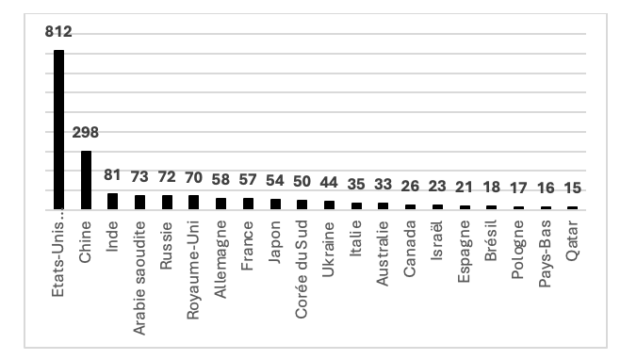

À titre d’illustration, l’aspect impérial de la puissance militaire américaine ne prête guère à discussion. Il suffit pour s’en rendre compte d’examiner les dépenses militaires des États, et la liste des États alliés de Washington dans le cadre d’une alliance militaire telle que l’OTAN ou le Pacte de Rio.

Dépenses militaires des vingt premières puissances militaires mondiales en 2022 (milliards USD)

Source : SIPRI

Source : SIPRI

Légende : les pays grisés sont des alliés militaires des États-Unis d’Amérique. Source : Washington Post

Les États-Unis représentent à eux seuls près d’un quart des dépenses militaires du monde entier. Ils consacrent à leur armée autant que les neuf suivants du classement réunis. Dans ces conditions, il est manifeste que tout État qui s’engage dans une alliance militaire avec Washington, est de fait, sinon de droit, son partenaire subalterne, c’est-à-dire un vassal de l’Empire américain. La carte des États placés dans cette situation démontre à cet égard l’existence d’un vaste Empire militaire américain, qui couvre la quasi-totalité des continents américain, européen et océanien, avec quelques exclaves telles qu’Israël, Taïwan, le Pakistan et le Japon.

L’Empire américain ne s’impose pas seulement par la force militaire. Mais sa domination n’est pas non plus écrasante pour tous les attributs de la puissance. Selon celui que l’on considère, il est une hyperpuissance, si disproportionnée qu’elle écrase tous les autres États, ou plus simplement une superpuissance, ce qui implique qu’un ou quelques États soient assez puissants pour lui faire pièce.

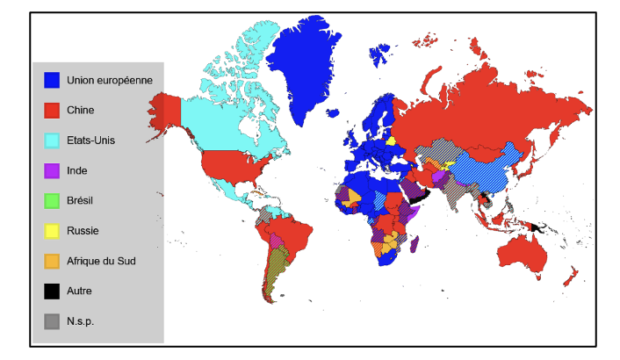

Considérons, pour illustrer ce second cas, la question de la puissance commerciale. Il n’existe pas d’hyperpuissance commerciale américaine qui écraserait le monde. Il existe plutôt un nombre restreint de grandes puissances commerciales, d’où quelques sphères d’influence et des régions disputées.

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC). Lecture de la carte : les pays de couleur bleue ont pour principal partenaire commercial l’Union européenne (UE), à la fois pour les exportations et les importations. Des couleurs hachurées indiquent que le principal importateur et le principal exportateur envers le pays ne sont pas les mêmes. Afin d’accroître la lisibilité de la carte, lorsque le principal importateur et le principal exportateur envers un pays n’étaient pas les mêmes, mais que seul l’un des deux était une grande puissance commerciale, seule la couleur de la grande puissance commerciale a été affichée.

L’Amérique du Nord et l’Amérique centrale relèvent d’une sphère d’influence américaine, mais Cuba se trouve sous domination sino-russe et la Chine rivalise avec les États-Unis pour l’hégémonie sur Panama. L’Amérique du Sud est le théâtre d’une lutte entre les puissances chinoise, américaine, et, dans une moindre mesure, brésilienne et indienne. L’Afrique est partagée en deux vastes sphères d’influence, l’une européenne et l’autre chinoise, ainsi que les zones d’influence plus modestes de l’Afrique du Sud et de l’Inde, et une multitude de marchés nationaux disputés. Les pays d’Europe sont intégrés dans leur propre puissance collective, à savoir la puissance commerciale de l’Union européenne (UE). La Chine et l’Europe se partagent le Moyen-Orient, sauf Israël et la Jordanie, où l’influence américaine est substantielle. L’Asie centrale est éclatée entre les puissances commerciales de la Russie, de la Chine, de l’Inde et de l’UE. La Chine et les États-Unis se disputent âprement l’Asie du Sud-Est, avec un avantage à la Chine. L’Océanie est englobée dans une sphère d’influence chinoise.

J’appelle futur Empire un État qui ne dispose pas encore de la puissance impériale, mais qui est engagé dans la dynamique de son obtention.

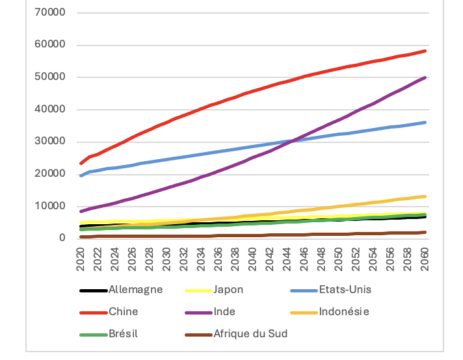

En particulier, puisque la puissance économique est ce qui rend possibles toutes les autres formes de puissance, un futur Empire est un État qui n’a pas encore rejoint les États-Unis d’Amérique et la Chine au rang de pays dont la puissance économique écrase celle de tous les autres, mais qui les aura rejoints d’ici 2060. L’examen des prévisions à long terme de trajectoire du produit intérieur brut (PIB) réel permet de les identifier.

Source : OCDE

Source : OCDE

Trois surprises majeures se dégagent de ces projections. D’abord, ni le Brésil ni l’Afrique du Sud, qui pourtant font partie de la coalition des BRICS au rang de nouvelles grandes puissances économiques du début du 21ème siècle, ne parviendront à se détacher du lot pour intégrer le cercle restreint des véritables superpuissances. L’Afrique du Sud ne réussira même pas à supplanter les grandes puissances économiques du 20ème siècle déjà entrées dans une phase de stagnation-stabilisation, telles que le Japon et l’Allemagne. Ensuite, l’Inde est en fait déjà la troisième puissance économique mondiale : on la classe cinquième parce qu’on regarde à tort le PIB nominal, qui ne tient pas compte de l’inflation. En PIB réel, l’Inde devrait dépasser les États-Unis vers 2045. Enfin, la seule grande puissance économique appelée comme l’Inde à sortir du peloton, et donc qualifiable de futur empire, est en réalité l’Indonésie.

Dans ce cadre, l’Europe est l’équivalent en ce premier quart du 21ème siècle des cités grecques face à Rome, au tournant des IIIe et IIe siècles avant notre ère. Rome avait alors proclamé leur liberté et s’était déclarée leur protecteur, mais en réalité, et bien que conscientes de leur identité commune hellénistique, elles en étaient devenues les vassaux épars. Il en va de même pour l’Europe d’aujourd’hui : ses États sont presque tous des vassaux de l’Empire américain, sans qu’émerge un Empire européen malgré la forte conscience collective d’une identité commune. Pour que les valeurs, les besoins et les envies des peuples d’Europe influent sur la marche du monde plutôt que de la subir, il faut construire d’urgence une nouvelle Europe, qui ne sera ni l’Europe de Maastricht, ni l’Europe des Nations souverainiste, mais une troisième voie réconciliatrice et pragmatique : l’Europe-puissance, c’est-à-dire l’Empire européen.

Thomas Guénolé, Le Choc des empires au 21ème siècle, Armand Colin, 2025, préface d’Hubert Védrine

Thomas Guénolé

Politologue,

Auteur de Le Choc des empires au 21ème siècle, Armand Colin, 2025, préface d’Hubert Védrine

Il est indispensable pour l’Europe de renforcer sa souveraineté et son indépendance face à des puissances autoritaires

En quarante ans, l’humanité est passée du premier ordinateur portable à l’ère des intelligences artificielles génératives, bouleversant nos sociétés, nos...

Une vingtaine d’États en 1914, une quarantaine en 1939, 51 signataires de la Charte de San Francisco créant l’ONU en...

Les tensions entre « Orient » et « Occident » en soulignant la nécessité d’une réconciliation face à la «...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30