Les jeunes méritent davantage qu’une politique de rustines

Le débat politique se focalise sur l’interdiction des téléphones portables. Mais cette proposition représente-t-elle réellement l’enjeu principal de la société...

Quelles relations les Français entretiennent-ils avec la science ? Quelle image en ont-ils ? Quel regard portent-ils sur les chercheurs ? Comment expliquer la défiance grandissante ? La perception de la science par les Français est-elle différence de celle des autres populations ? Daniel Boy et Luc Rouban ont accepté de répondre à ces questions.

Revue Politique et Parlementaire – Peut-on sur la distance, c’est-à-dire depuis l’après-guerre, tracer une histoire de la relation de l’opinion à la science et à la technologie ?

Daniel Boy – Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France est en ruine. Sa reconstruction, incroyablement rapide, sera le fruit d’un dynamisme extraordinaire de la société et d’une nouvelle modernisation de l’État. Cette modernisation s’appuiera sur un développement inédit de la science et des techniques. Au cours des Trente Glorieuses1

la France se dote d’un nouvel appareil industriel. L’augmentation sensible du niveau de vie met à la portée de beaucoup les bénéfices immédiats du progrès scientifique et technique. L’entrée en masse dans les foyers des éléments de base du confort domestique se généralise dans cette période : machine à laver le linge, réfrigérateur, aspirateur, radio puis télévision, lave-vaisselle plus récemment. « Le confort moderne » vanté par la publicité devient effectivement le symbole quotidien de la réalisation, dans les faits et pour chacun, des promesses de la révolution scientifique et technique. Sans doute s’agit-il moins de progrès scientifique stricto sensu – c’est-à-dire des avancées de la recherche fondamentale – que de recherche appliquée et de réalisations industrielles. Néanmoins, dans l’esprit du public, c’est « le progrès » qui bénéficie à la société et, partant, cette période de trente ans qui sépare l’immédiat après-guerre du début de la crise économique des années 70 constitue probablement l’âge d’or de l’idée de progrès.

Nous ne disposons pas, pour cette première période, d’enquêtes sociologiques sur les attitudes du public à l’égard du développement scientifique et technique. Récemment, des historiens2 ont sérieusement remis en question l’optimisme technologique qui a inspiré les Trente Glorieuses. Ils ont pointé les externalités du modèle de développement de l’après-guerre et en particulier les dégâts environnementaux qu’il a entraînés : aménagements brutaux, utilisation abusive des pesticides, pollution de l’air et des eaux etc. Les faits ne sont guère contestables. Mais leur impact sur la valorisation par le public de la science et de la technique semble, pour cette période, assez limité.

Pourtant, avec l’émergence, au début des années 70, des prémices de la crise environnementale on voit naître progressivement un mouvement de critique de la science et de la technologie, d’abord limité à certains cercles intellectuels3 puis se popularisant peu à peu.

Au début de l’année 1972, des responsables de la DGRST (Délégation générale à la recherche scientifique et technique) s’adressèrent à la Fondation nationale des sciences politiques pour résoudre le problème suivant : comment mesurer les attitudes du public français à l’égard de la recherche scientifique ? Ceux qui s’interrogeaient sur cette question au sein de la DGRST étaient des gestionnaires très au fait des difficultés posées par la gestion de plus en plus problématique de la recherche scientifique en particulier dans l’exemple des États-Unis.

Pour répondre à la demande de la DGRST, une équipe de recherche fut constituée4. Une étude centrée sur les attitudes du public français à l’égard de la science et de la recherche scientifique fut imaginée sous la forme, d’abord d’entretiens non-directifs auprès d’un échantillon test, puis d’un sondage administré à un échantillon de 1 500 personnes représentatif de la population française. L’impulsion était donnée en France : cette première enquête (1972) fut répliquée en 1982, 1989, 1993, 2000, 2007 et 2011. À la demande initiale, qui concernait les attitudes à l’égard de la recherche scientifique, les chercheurs avaient ajouté une perspective plus large incluant les attitudes à l’égard des conséquences du développement scientifique et technique en général.

Les résultats de cette base de données fournissent un instrument précieux d’évaluation des constantes et des évolutions des représentations sociales de la science et de la technologie.

Sans entrer ici dans les détails précis de ces évolutions, quelques grands traits peuvent être soulignés.

Le premier est le constat d’une claire évolution du public entre une attitude initiale de forte déférence du public à l’égard de la science et de la technique à une posture, non de condamnation, mais d’interrogation.

Un seul exemple pour illustrer cette assertion : à la question « Selon vous la science apporte-t-elle à l’homme, plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, ou à peu près autant de bien que de mal ? » En 1972 56 % des enquêtés choisissaient « plus de bien que de mal » et 36 % « autant de bien que de mal » , en 2011 les proportions sont à peu près inversées avec : 41 % pour la réponse « plus de bien » et 52 % « autant de bien que de mal ». Mais dans les deux cas la réponse négative (plus de mal que de bien) ne recueille que 5 % en 1972 et 6 % en 2011.

Le second constat a trait à l’impact d’une série d’évènements critiques qui sont venus questionner la nature de l’institution scientifique : crises scientifiques, montée en puissance de la problématique du risque, émergence de controverses sociotechniques majeures. Il est clair ici, que le public a été sensible à ces problématiques nouvelles : l’image d’une « Société du risque »5 affecte sérieusement les représentations de la science et de la technologie et plaide pour une science soucieuse de la précaution. L’une des conséquences les plus graves des crises scientifiques récentes (sang contaminé, OGM, nanotechnologies etc. ) est l’irruption d’un soupçon de corruption de la science par les lobbys industriels ou le pouvoir de l’argent.

Luc Rouban – On peut certes mesurer assez précisément l’évolution de la relation de l’opinion à la science à partir des enquêtes par sondage menées depuis la fin des années 1960 et qui montrent une défiance croissante à partir des années 1970 lorsque émergent les premières préoccupations écologiques nées d’ailleurs bien plus du modèle industriel que de la science elle-même, que personne ne peut plus connaître dans sa complexité et sa diversification. Mais pour comprendre l’évolution du long terme, il faut situer cette relation dans le modèle social d’interaction entre la science et le politique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, science et politique s’articulent selon deux registres, bien qu’ils donnent naissance tous deux à la même conception d’une science productiviste et sans limite.

Le premier modèle est celui d’une absorption de la science par l’État. C’est la « science marxiste » de l’Union soviétique puis de la Chine qui permettra de forger des États totalitaires qui s’effondrent ou mutent profondément dans les années 1990. L’opinion n’y existe pas ou doit être au service de la ligne officielle puisque tout le projet historique de ces États est considéré comme « scientifique ». Le contestataire ne peut donc être qu’un malade souffrant de troubles psychiques puisqu’il réfute une logique absolue d’historicisme scientifique. On n’est plus dans la science mais dans l’idéologie scientiste. Mais sans la science, même dévoyée, les totalitarismes modernes n’auraient jamais existé. Cette empreinte ne disparaîtra jamais, quels que soient les progrès de la démocratisation dans le monde. Désormais, la science serait toujours susceptible de produire un pouvoir absolu de contrôle sur les individus y compris au XXIe siècle par l’intelligence artificielle ou le génie génétique. De promesse libératrice, la science est passée au rang de possibilité d’asservissement. Et cet arrière-fond pèse depuis 1945 sur les représentations que l’opinion peut avoir d’elle. Au point de nourrir désormais un populisme anti-scientifique ou des mouvements religieux radicaux qui proposent eux-mêmes des régimes politiques autoritaires ou pires encore.

Dans les pays occidentaux, vainqueurs du nazisme, a émergé, notamment avec l’effort de guerre américain et l’arme atomique, le concept d’une alliance économique. L’heure est à la rationalisation du monde mais aussi de l’État qui devient dès lors producteur de politiques publiques. Ce qui était en germe à la fin du XVIIIe siècle avec l’émergence des statistiques – soit, étymologiquement, les sciences de l’État rationnel connaissant la matière sociale sur laquelle il doit opérer – vient à maturité. La scientificité imprègne le travail gouvernemental pour faire émerger l’État-providence : connaissances médicales, démographiques, économiques s’accumulent pour venir organiser l’action publique. C’est l’ère de l’organisation et des grandes institutions scientifiques puissamment financées par des États en compétition, mais aussi par ce qu’il faut bien appeler le complexe militaro-industriel. Les militaires n’ont plus honte de travailler avec les scientifiques et les inondent de commandes. L’opinion dominante célèbre le progressisme que permet la science au service de la puissance publique et de la consommation privée. On assiste alors à l’émergence de véritables politiques de la science animées par des organismes comme le CNRS. La matrice de cette alliance est fournie par la physique nucléaire : celle-ci permet de manipuler la matière tout comme l’action publique permet de changer la vie sociale.

La première critique un peu systématique de la science moderne émerge à la fin des années 1960 pour dénoncer une science institutionnalisée servant des intérêts économiques ou militaires devenus opaques et aux mains d’élites intégrées où les scientifiques n’ont finalement qu’un rôle d’exécutants.

Rappelons que Charles Wright-Mills publie son ouvrage sur Les élites du pouvoir en 1956 afin de dénoncer l’imbrication des intérêts militaires, politiques et scientifiques dans l’émergence d’une élite intégrée aux États-Unis.

La contestation qui se développe dans les années 1960-70 vise non pas la science en tant que telle mais ce que le capitalisme ou l’État en font. Mai 68 reste le moment d’une critique du productivisme plus que de la science. La première contestation écologique vient des scientifiques eux-mêmes lors de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement de Stockholm en 1972. Elle est relayée en France par les conférences pédagogiques de René Dumont. Elle sera amplifiée par la première crise pétrolière de 1974 qui pousse à se demander quelles sont les limites de l’exploitation des ressources naturelles. Le modèle physicien sur lequel est bâti l’État moderne, quant à lui, est doublement remis en cause par la contestation qui vise les centrales nucléaires (affrontement violent de Malville en 1977, accident de Three Mile Island en 1979) et par l’émergence d’un référent biologique porté par l’écologie, la manipulation du réel laissant place à l’appréhension d’une autre globalité, celle qui unit l’homme à son environnement.

Sur le fond, la contestation nucléaire est l’élément central d’une critique visant la complexité devenue parfois incontrôlable des outils produits par une science déshumanisée. Cette critique s’étend rapidement à la biologie dans les années 1990 alors que se développent les techniques de manipulation génétique.

RPP – Quelles sont aujourd’hui les grandes tendances de cette relation ?

Luc Rouban – C’est une relation ambivalente, faite de doute plutôt que d’une critique frontale. En décembre 2018, le Baromètre de la confiance politique du Cevipof montrait que 39 % des enquêtés considéraient que la science faisait plus de bien que de mal alors que 12 % seulement d’entre eux pensaient qu’elle faisait plus de mal que de bien. Mais 48 % pensaient qu’elle faisait autant de bien que de mal. Mais cette réponse moyenne varie fortement selon le niveau de diplôme des enquêtés. La proportion de ceux qui pense qu’elle fait plus de bien que de mal passe de 27 % parmi ceux qui ont au plus le BEPC à 51 % parmi ceux qui ont au moins le niveau de la licence. Dans le même temps, la proportion de ceux qui pensent qu’elle fait plus de mal que de bien passe de 15 % à 9 % et la proportion de ceux qui estiment qu’elle fait autant de bien que de mal passe de 58 % à 40 %.

Mais il faut encore faire une seconde distinction en fonction de la nature des études supérieures. Si l’on s’en tient à la proportion de ceux qui pensent que la science fait autant de bien que de mal, on voit qu’elle passe de 41 % chez les enquêtés ayant fait des études scientifiques (physique, chimie, mathématiques, biologie, etc.) à 43 % pour ceux qui ont fait des études juridiques ou économiques mais à 55 % chez ceux qui ont suivi des études médicales.

On voit à ces chiffres que le doute est alimenté par les diverses configurations de la science et la variété de ses expressions. Il faudrait parler des activités scientifiques plutôt que de la « science » qui n’est plus cet ensemble de connaissances rationnelles limitées que le philosophe du XVIIe siècle pouvait appréhender mais une stratification d’objets technologiques, de pratiques de laboratoires et, bien entendu, de savoirs très spécialisés et institutionnalisés. Le doute s’est emparé de l’opinion car tous ces registres se mêlent et ne permettent pas de savoir toujours de quoi l’on parle, les débats sur la science glissant souvent de l’un à l’autre.

Daniel Boy – La dernière enquête centrée sur les représentations sociales de la science complétant la série mentionnée plus haut s’est déroulée en 2011. Elle enregistre évidemment des évolutions d’attitudes qui reflètent la prégnance des crises scientifiques des années récentes. Mais avant d’en discuter les résultats, il faut rappeler quelques données de base sur la perception de l’institution scientifique.

On sait qu’aujourd’hui la société française est affectée par un déficit de confiance à l’égard des institutions qui atteint des niveaux très inquiétants.

Or, mesurée à l’aune de la confiance, en comparaison avec une série d’autres institutions, la science se situe au premier rang de toutes, à la question : « Avez-vous confiance ou pas confiance dans… », « la science » recueille 87 % de réponses « très » ou « assez confiance » contre 58 % pour « la justice », 47 % pour « les grandes entreprises », 38 % pour « l’Assemblée nationale ». Seules « les associations » obtiennent un degré de confiance voisin de celui de la science avec 80 % de réponses positives. Pour compléter cette exploration des représentations de la science, une question « ouverte »6 a été utilisée dans la même enquête dans les termes suivants : « Quand vous pensez à la science, d’une manière générale, quelles sont toutes les choses qui vous viennent à l’esprit ? Les réponses du public peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

Le bilan de cette mesure confirme donc que, malgré la pression d’un contexte de crise, le socle traditionnel de perception de la science demeure structuré par des images traditionnelles dont les connotations sont positives : la science c’est avant tout, pour le public, l’apport indéniable des progrès de la médecine. Mais elle se définit encore avec le mot, pourtant contesté, de « progrès ». Quant à l’énumération des disciplines scientifiques, elle privilégie le spectacle de l’univers à travers l’astronomie et la recherche spatiale.

Mais il est clair aussi que la montée de la problématique du risque a sérieusement affecté, ces dernières années, la perception des développements scientifiques et techniques. À la question « Voici une liste de choses, pour chacune d’entre elles, voulez-vous me dire si à votre avis elle représente pour la santé un risque très grand, assez grand, pas très grand ou pas grand du tout ? », on obtient des pourcentages très élevés de réponses supposant la présence d’un risque « très » ou « assez grand » soit : 94 % pour « les pesticides », 92 % pour « les engrais », 80 % pour « le voisinage des centrales nucléaires », 76 % pour « les aliments génétiquement modifiés ».

La dernière édition du Baromètre de la confiance du Cevipof (décembre 2018) comportait quelques questions qui permettent d’actualiser pour partie les données de la série d’enquêtes sur les représentations sociales de la science. Elle montre d’abord que le bilan global de la science tel que nous l’avons décrit plus haut a légèrement évolué depuis 2011. À la question : « Selon vous la science apporte-t-elle à l’homme, plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, ou à peu près autant de bien que de mal ? » on obtient en décembre 2018, 40 % de réponses « plus de bien » (46 % en 2011) et 47 % de réponses « à peu près autant de bien que de mal » (52 % en 2011). Mais la réponse négative « plus de mal que de bien » a progressé passant de 6 % en 2011 à 12 % en 2018.

Une nouvelle question permet d’autre part d’explorer la problématique des risques associés aux vaccins : « Diriez-vous que la politique de vaccination en France présente aujourd’hui… plus de risques que d’avantages ou plus d’avantages que de risques ? » Or un tiers de la population interrogée (33 %) estime que les risques l’emportent sur les avantages contre 63 % estimant à l’inverse que les avantages sont prédominants sur les risques. Il est vrai que ces réponses diffèrent sensiblement selon les positions démographiques, culturelles et idéologiques. La réponse privilégiant « les risques » atteint 34 % parmi les 18-24 ans (contre 21 % au-delà de 65 ans), 40 % pour les personnes « sans études ou CEP » (contre 21 % pour les niveaux supérieur scientifique) et 47 % pour ceux qui « Soutiennent tout à fait les Gilets Jaunes » (contre 16 % pour ceux qui ne les « Soutiennent pas du tout »).

On le constate à la lecture de ces chiffres, le doute à propos d’une avancée scientifique aussi cruciale que les vaccins atteint donc aujourd’hui une proportion considérable de la population française et en particulier les plus jeunes générations.

Ce soupçon est moins fréquent – mais non négligeable – parmi ceux qui ont bénéficié d’une éducation supérieure. Il est enfin lié au contexte d’une crise idéologique profonde liée au sentiment de délaissement des classes populaires.

RPP – L’image du chercheur est-elle pour autant impactée par les formes de défiance qui peuvent parfois se manifester à l’encontre de la recherche ?

Luc Rouban – L’image du chercheur reste dans l’ensemble très bonne. Le Baromètre de la confiance politique du Cevipof montre que 79 % des répondants pensent que les chercheurs et les scientifiques sont des gens dévoués qui travaillent pour le bien de l’humanité. Cette bonne image est liée au fait que le chercheur est considéré comme faisant un métier qui n’est pas lié à la culture de l’argent, tout comme le pompier ou le gendarme. L’image de certains chercheurs reste celle de personnages intemporels et hors-sol, sans doute ingénus face aux puissances économiques et politiques. Cette bonne image est nourrie par une forte demande citoyenne de culture scientifique.

Du reste, on voit à quel point les travaux des scientifiques attirent toujours massivement le grand public dès lors qu’on se donne la peine de faire un peu de pédagogie. En tant que chercheur au CNRS j’ai pu constater lors de conférences ou dans les médias à quel point le contact direct avec un auditoire curieux était un double enrichissement et que l’exposé de questions parfois très complexes passionnait. On est souvent surpris de voir à quel point les gens sont fatigués des débats simplistes. En fait, le danger pour le chercheur ce n’est pas le citoyen ordinaire ou le journaliste, mais plutôt le marchand d’à peu près, le demi-savant, le phraseur politisé qui sort d’une entreprise de conseil ou d’une fondation qui ont des causes à défendre.

Tout une faune parasitaire s’est développée et a prospéré sur les réseaux sociaux usurpant le véritable travail scientifique.

Il existe une « loi de Gresham » en matière de science à savoir que la mauvaise information chasse la bonne. Le mélange des genres a tout rendu suspect de manipulation. C’est ainsi que l’on en est arrivé à la « post-vérité » qui permet de dire n’importe quoi, l’essentiel étant la portée du message plus que son contenu. La mise en cause systématique des savoirs scientifiques, jusqu’à celle de la rotondité de la Terre, est très liée à cette explosion de l’information incontrôlée.

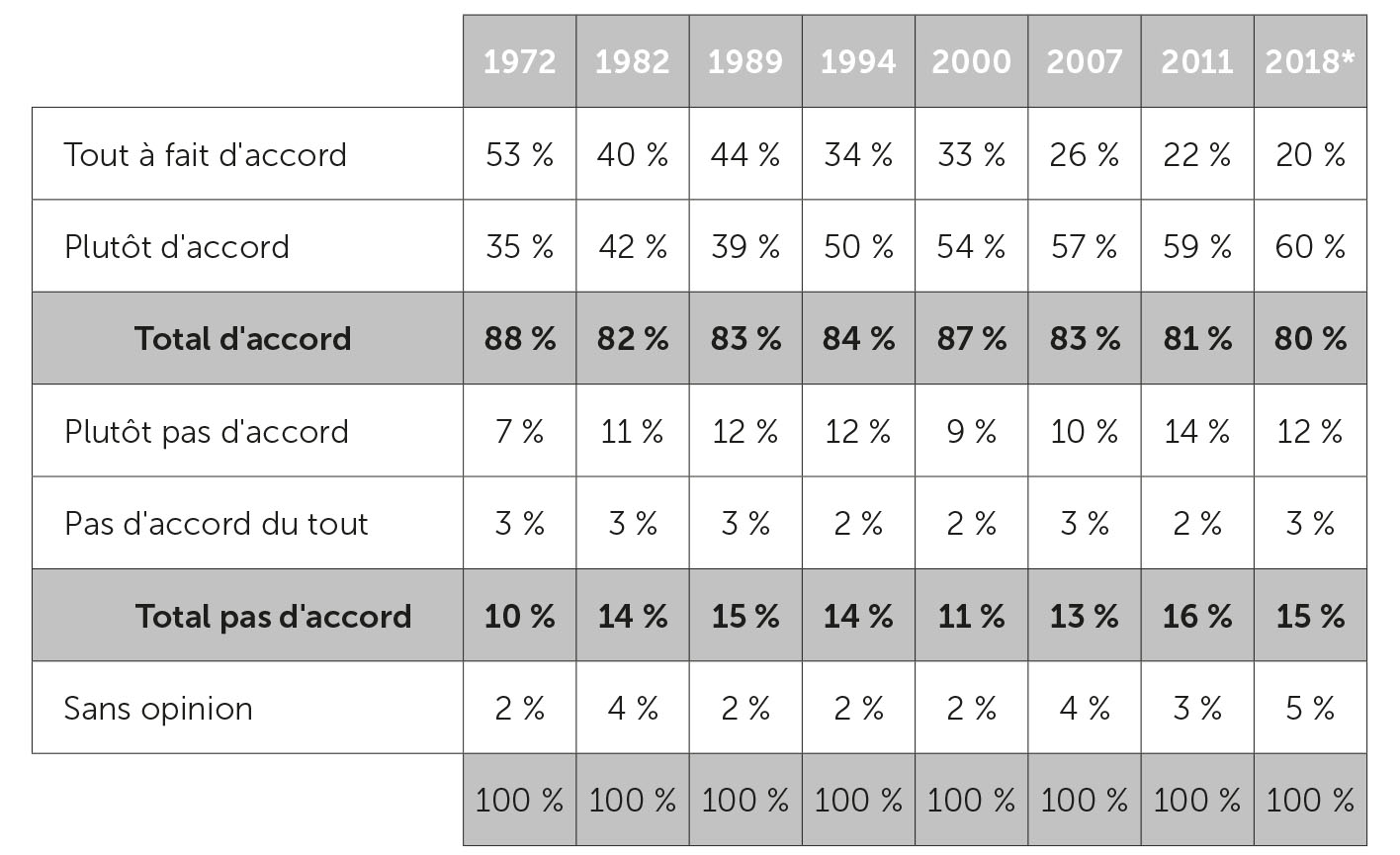

Daniel Boy – De même que la science peut générer des images parfois contradictoires, les chercheurs scientifiques sont appréhendés par le public à travers des grilles de perception qui induisent des attitudes très différenciées. Dans la série d’enquêtes sur les représentations sociales de la science, une question a régulièrement été posée pour explorer la vision traditionnelle du « chercheur dévoué au bien commun » c’est-à-dire l’image tutélaire des « bons savants » des livres d’école (Pasteur, Pierre et Marie Curie, toujours cités spontanément dans les enquêtes). En voici les résultats sur la période 1972-2011 :

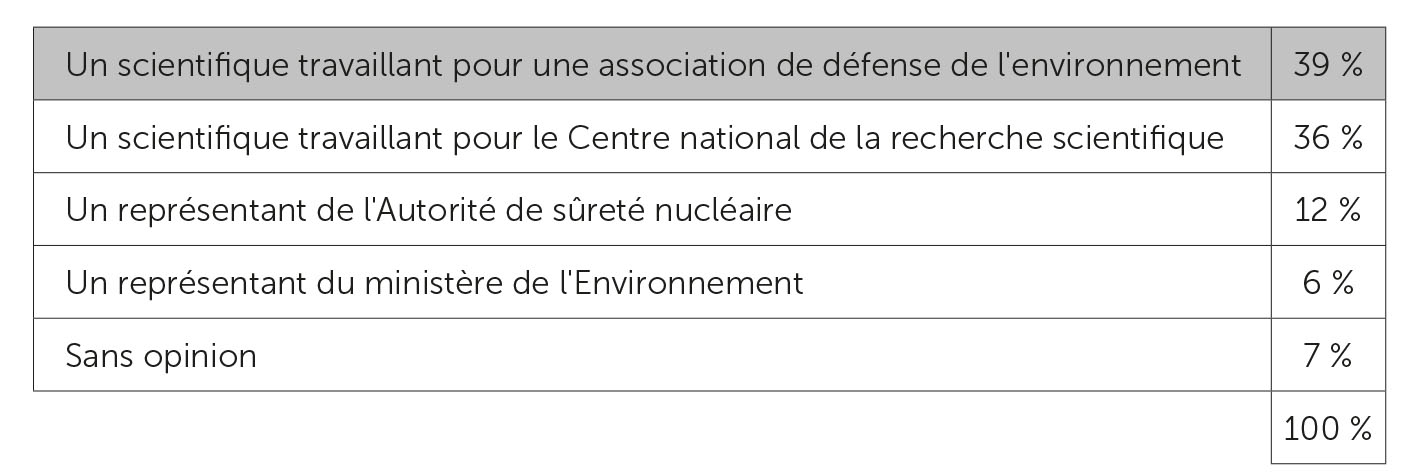

L’examen de ces réponses montre que globalement, les totaux « d’accord » et « pas d’accord » n’ont pas évolué de façon sensible, se situant en général au-dessus de 80 % avec cependant un certain fléchissement dans les deux dernières enquêtes (81 % et 80 %). Mais ce fléchissement se mesure aussi au fait que les réponses de plein accord (« tout à fait d’accord ») ont considérablement diminué dans la période passant de 53 % en 1972 à 20 % aujourd’hui. Signe que l’image la plus conventionnelle et symbolique des chercheurs tend à s’effriter. C’est qu’il y a loin entre un livre d’images bienveillantes et la réalité concrète d’aujourd’hui où les médias pointent régulièrement les défauts d’imprudence ou de probité de tel ou tel scientifique. Cette situation ne signifie par une perte de confiance grave et généralisée dans le personnel scientifique mais une adhésion désormais conditionnelle du public. Cette adhésion est aujourd’hui liée à un questionnement sur les éventuels liens d’intérêt entre le scientifique et tel ou tel groupe d’intérêt. Ne trouve désormais grâce aux yeux du public que le scientifique que son statut public protège des intérêts financiers. La question suivante, insérée dans l’enquête de 2011 témoigne de cet état de fait :

Les résultats d’ensemble montrent d’abord que la qualité de « scientifique » est préférée à celle d’institutions telles que l’ASN ou le ministère de l’Environnement. On note aussi que le scientifique « du CNRS » bénéficie d’un niveau de confiance élevé pour dire le vrai (36 %) mais très légèrement inférieur au scientifique qui travaille « pour une association de défense de l’environnement ». C’est que, aujourd’hui, le monde associatif est perçu par le public comme celui du désintéressement, de la gratuité, de l’intérêt général et que, sur ce critère il l’emporte sur l’univers de l’État en raison de la dévalorisation de la fonction politique.

RPP – La question de la méfiance est liée à celle des usages, et notamment des techniques. Assistons-nous à travers parfois cette infléchissement de la confiance à une demande de plus grande démocratisation dans la prise de décision des choix scientifiques et technologiques ?

Luc Rouban – Je soutiendrai la thèse ici que si les technologies sont tellement débattues et contestées c’est que le système politique lui-même n’est plus adapté à la société moderne. C’est parce que la démocratie politique tourne désormais souvent à vide que les usages de la science paraissent suspects. Les objets technologiques ne produisent pas en eux-mêmes et par eux-mêmes de la défiance. Cette défiance naît de leur insertion dans un système politique opaque qui n’est plus celui de l’État-nation mais celui d’une interférence permanente avec l’Union européenne, les grandes entreprises technologiques comme les GAFA ou celles qui se situent à mi-chemin de la science et de l’application technologique comme les laboratoires pharmaceutiques. Pour le dire vite, on vote pour des élus qui n’ont guère de pouvoir sauf à courir derrière l’innovation en créant des autorités de contrôle et des commissions d’enquête en cas de catastrophe alors que les choix qui modèlent la société sont le fait d’entités indéfinissables et de réseaux économiques qui ne sont pas élus par définition. C’est tout le débat autour de l’intelligence artificielle. Il ne suffit pas alors d’agiter des grelots comme celui de la « gouvernance » ou de la « participation » pour faire croire que le problème est réglé. On en est loin. Car ce problème n’a pas qu’une face mais deux. Il ne s’agit pas d’opposer assez naïvement les méchantes entreprises et les doux utilisateurs. Ces derniers produisent une demande insatiable de nouvelles technologies et de biens de consommation à laquelle il n’est guère surprenant qu’un système capitaliste veuille répondre. La question de l’environnement en offre un exemple tragique. Tout le monde veut de l’air pur, de l’eau potable à son robinet, de l’énergie à bas coût et des petits oiseaux, mais personne ou presque ne veut sacrifier son mode de vie, ses voyages en avion, ses fraises en hiver, sa voiture diesel et son chat.

On en arrive donc vite à ce dilemme : soit on referme le système de décision pour que la démocratie soit efficace y compris sur les technologies et on doit fermer les frontières, pratiquer le protectionnisme et considérer que tout citoyen a le même pouvoir de décision qu’un expert. Soit on considère que les objets technologiques dépassent l’horizon de la démocratie, qu’elle soit représentative ou participative, qu’ils posent des problèmes internationaux par définition et les experts ou les scientifiques se retrouvent au centre du jeu sans les citoyens.

La première option reste fortement associée au populisme.

Les études de science politique montrent que la défiance à l’égard des activités scientifiques augmente bien plus en fonction du niveau de populisme et de la demande de démocratie directe qu’en fonction (inverse) du niveau de diplôme.

On retrouve ici l’avertissement de Gaston Bachelard : la science et l’opinion relèvent de deux registres étrangers l’un à l’autre. Pour Bachelard, « l’opinion a, en droit, toujours tort. L’opinion pense mal ; elle ne pense pas ; elle traduit des besoins en connaissances ». Encore faut-il distinguer le populisme de gauche, porté par La France insoumise, qui reste assez favorable aux activités scientifiques, du populisme de droite du Rassemblement national où la méfiance à l’égard de ces activités atteint des sommets. Car la science est alors assimilée à une production élitiste et fermée, générant une oligarchie qui s’absout de toutes ses responsabilités. Mais les solutions de fermeture du système démocratique ne sont pas adaptées au monde des sciences et techniques qui sont internationales par définition. On voit également à quel point le simple fait de créer en France une taxe GAFA pour contrer les pratiques d’optimisation fiscale peut constituer un casus belli pour les pays qui profitent de ce système. La seule solution de reprise en main du débat démocratique sur une échelle qui lui donne tout son sens serait de créer une Europe fédérale. Mais personne ou presque n’en veut.

La seconde option laisse peu de place à la participation citoyenne. Si cette participation peut être utile et mobilisatrice au niveau local sur des objets simples et bien circonscrits, il n’en va pas de même en matière de science et de technologie car on ne peut pas parler d’un programme d’exploration spatiale comme de la mise en place d’une canisette avenue Gambetta. À quoi va servir la convention citoyenne sur la transition écologique composée d’individus tirés au sort (pour autant qu’on en trouve qui acceptent de participer, ce qui est loin d’être assuré) ? Peut-on imaginer que des solutions nouvelles et réalistes en sortent qui n’aient pas déjà été proposées par les scientifiques ? Le mélange des genres ne peut produire que de la frustration.

Pour que le système démocratique persiste, il faut deux conditions. D’une part, que le débat politique s’appuie sur la raison plus que sur les passions, et donc prenne en considération les arguments scientifiques dans le cadre d’échanges longs et organisés, c’est le principe de la République. D’autre part, que science et politique restent distinctes même si cette distinction est relative : on ne vote pas pour une équation ou un chantier archéologique mais on ne déduit pas les décisions collectives d’une équation ou d’une trouvaille archéologique.

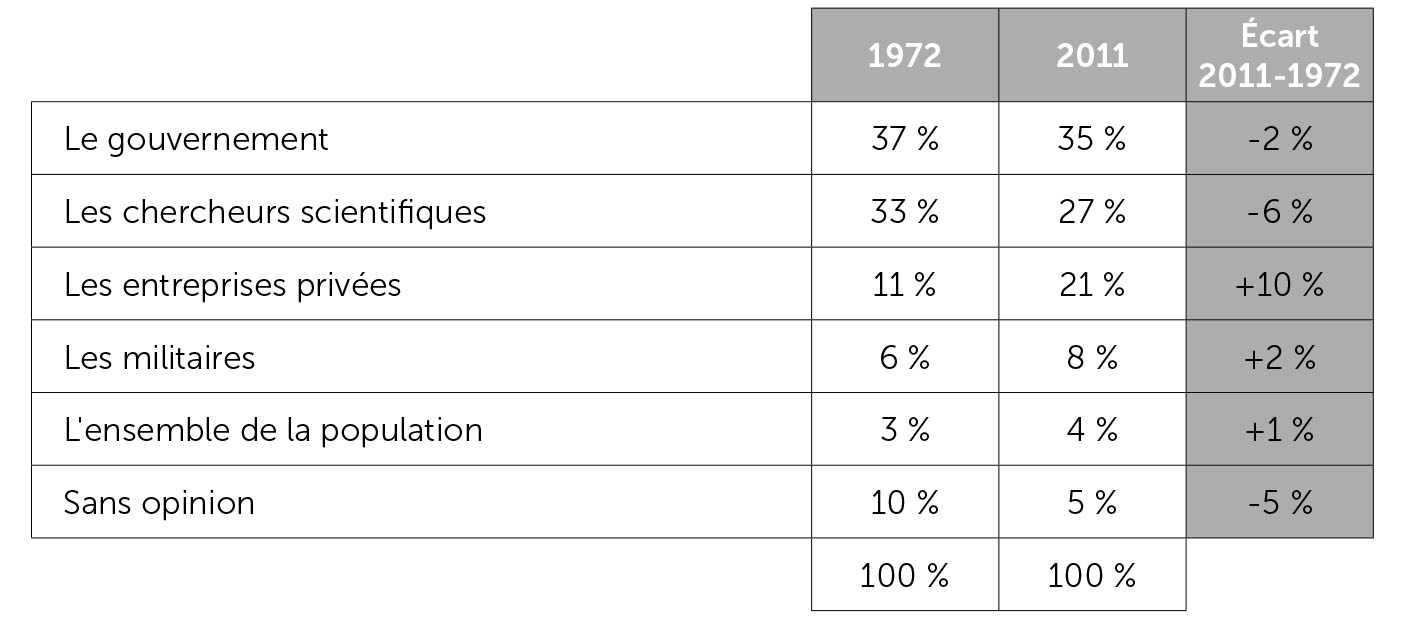

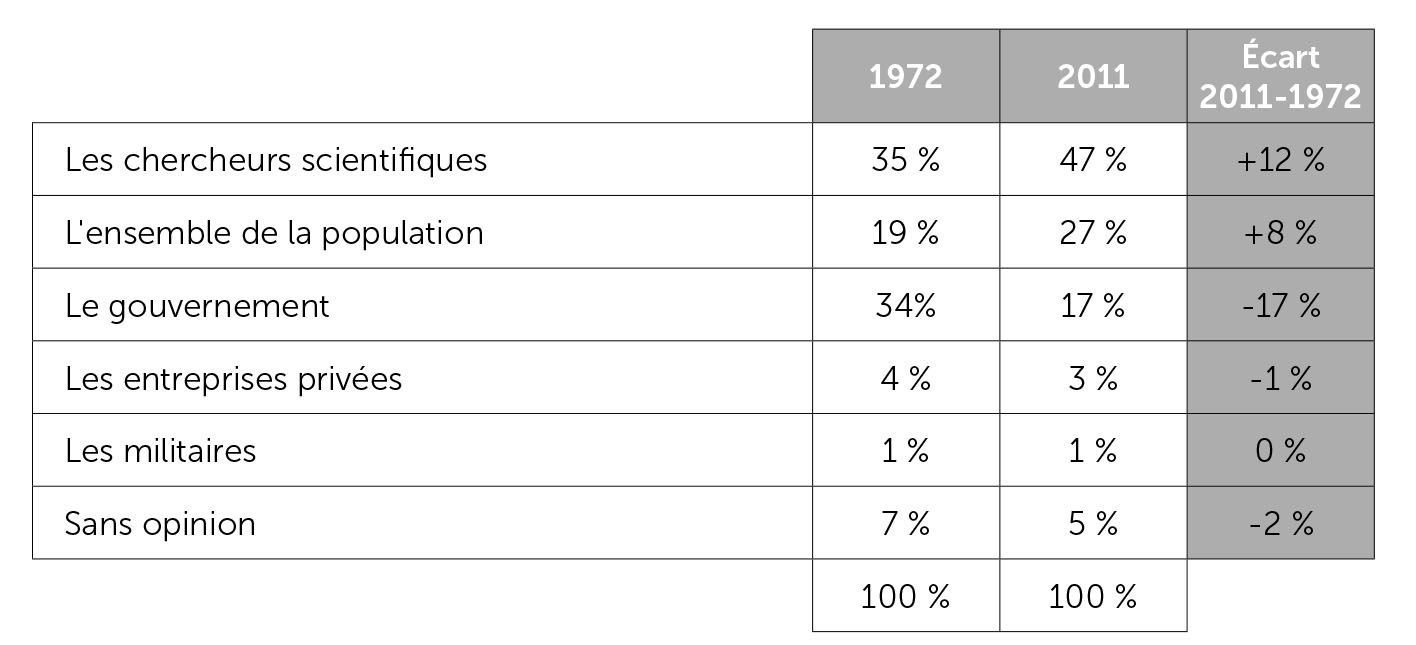

Daniel Boy – Lorsque l’on demande à l’opinion qui a le plus d’influence, dans les faits, sur l’orientation des choix scientifiques et techniques et qui devrait, dans l’idéal, avoir le plus d’influence, on obtient les résultats suivants :

À près de quarante ans de distance les opinions du public ont quelque peu évolué : en 2011 on attribue plus d’influence, dans les faits, aux entreprises privées. Dans cette dernière enquête aussi on valorise davantage le rôle des scientifiques (+12) et de l’ensemble de la population (+8).

La question de la démocratisation des choix scientifiques et techniques se trouve donc posée à travers les résultats de cette question : pour 27 % du public, l’ensemble de la population devrait avoir « plus d’influence sur l’orientation de la recherche scientifique ».

Sans doute les moyens concrets par lesquels cette influence pourrait être prise en compte ne sont pas indiqués ici, et l’on sait que l’organisation de la « démocratie scientifique » n’est pas aisée. Mais la demande du public est bien établie. De fait, certains exemples de démocratisation des choix scientifiques et techniques ont été tentés en France. Par exemple en 1998, à l’initiative du Premier ministre Lionel Jospin, à travers l’organisation, pour la première fois en France, d’une « Conférence de citoyens » sur le thème des OGM alimentaires7. La prochaine « Convention citoyenne pour la transition écologique » fournira peut-être un exemple convaincant de mise en œuvre concrète d’une démocratisation des choix scientifiques et techniques.

RPP – Disposons-nous d’éléments de comparaisons internationaux dans la représentation que les opinions peuvent se faire de la science, de ses évolutions, de ses usages ?

Daniel Boy – Les institutions européennes et notamment la Direction générale de la recherche et de l’innovation ont toujours été très attentives aux perceptions des enjeux scientifiques et techniques par les publics de l’Union européenne. De nombreuses enquêtes sur ce thème ont été lancées dans les trente dernières années dans le cadre des Eurobaromètres. Leurs résultats ont permis d’évaluer dans quelle mesure les différents États de l’Union manifestaient des attitudes plus ou moins positives à l’égard des enjeux scientifiques. Sans revenir ici sur les détails de ces évolutions on peut très schématiquement les résumer en notant des différences assez marquées entre pays du nord de l’Europe (Danemark, Suède…) généralement mieux informés sur les enjeux scientifiques et techniques et souvent mieux disposés à leur égard par opposition à des pays du sud (Espagne, Italie, Grèce…) à la fois moins au fait et plus méfiants à l’égard de ces mêmes enjeux. Dans cette hiérarchie, la France occupait généralement une position intermédiaire.

Or, les toutes dernières enquêtes semblent indiquer un glissement de la France vers une position plus marquée de méfiance ou de crainte à l’égard des développements scientifiques et techniques.

Ainsi dans une enquête récente8 à la question « Pensez-vous que l’influence générale des sciences et technologies sur la société est positive ou négative ? » 77 % de l’ensemble des publics européens donnaient une réponse « très ou assez positive » ce pourcentage montant à 94 % pour la Suède, 86 % pour le Danemark mais seulement 74 % pour la France (c’est-à-dire une place dans les dix pays les moins favorables de l’Union européenne). De même l’opinion selon laquelle « Grâce aux sciences et technologies, il y aura plus de possibilités pour les générations futures » ne recueille que 70 % d’assentiment en France contre 75 % en moyenne et 88 % aux Pays-Bas.

La clé de ce pessimisme réside peut-être dans une sensibilité particulière du public français aux risques induits par certains développements scientifiques et techniques. C’est ce qu’indiquent les réponses à la question « Les développements scientifiques et technologiques peuvent avoir des effets imprévus et nuisibles sur la santé et l’environnement » approuvée en moyenne par 74 % du public européen, mais par 87 % des répondants français.

Luc Rouban – Oui, il existe plusieurs enquêtes internationales de science politique qui posent sporadiquement des questions sur les représentations des activités scientifiques. C’est notamment le cas du World Value Survey dont la vague 5 montrait en 2010 que des différences énormes séparaient des pays apparemment unis par le même mode de vie. C’est ainsi qu’à la question de savoir si les avancées scientifiques s’avèreront bénéfiques plutôt que néfastes, 45 % des Français interrogés répondent qu’elles seront bénéfiques contre 52 % des Britanniques, 61 % des Allemands, 72 % des Australiens et 82 % des Américains.

De mêmes écarts séparent les opinions dans leur réception des questions environnementales. Par exemple, la vague 8 de l’European Social Survey, dont les résultats ont été rendus disponibles en 2018, a posé un ensemble de questions sur les représentations en matière de changement climatique et sur les pratiques de lutte contre le réchauffement. On peut mesurer ainsi précisément que des questions qui font apparemment consensus sont en réalité appréhendées de manière très différente d’un pays européen à l’autre. Par exemple, à la question portant sur le point de savoir quelle était la cause la plus probable du changement climatique, la proportion d’enquêtés désignant les activités humaines à titre principal passe de 56 % en Allemagne et de 52 % en Suède à 47 % en France puis à 36 % au Royaume-Uni et à 32 % en Pologne. Mais le fait d’être fortement préoccupé du changement climatique ne suit pas la même courbe : 45 % des enquêtés le sont en Allemagne contre 34 % en France, 25 % en Finlande ou au Royaume-Uni, 21 % en Suède et 15 % en Pologne. De la même façon, l’idée selon laquelle le charbon doit rester une source énergétique essentielle attire 4 % de réponses positives en Allemagne, 5 % en France, contre 0,7 % en Suède et 1,5 % en Finlande mais 9 % au Royaume-Uni et 29 % en Pologne.

On voit donc à travers ces quelques exemples que les opinions européennes sont loin d’être homogènes, cette diversité s’expliquant autant par les modèles économiques nationaux que par la place que prennent certaines questions dans le débat politique ou que par l’organisation des enseignements. À ce titre, l’auto-évaluation du niveau de culture scientifique reste elle-même d’un niveau fort variable. Une enquête Ifop d’octobre 2018 montre ainsi que 54 % des Allemands et 40 % des Britanniques estiment avoir une culture scientifique satisfaisante contre 27 % des Français, ce qui peut s’interpréter autant comme un excès d’humilité que comme une preuve de lucidité.

À cela, il faut ajouter que ces données moyennes doivent ensuite être étudiées en fonction du niveau social ou éducatif des enquêtés, ce qui révèle des différences plus ou moins grandes au sein des divers pays entre classes supérieures, moyennes et populaires, mais aussi en fonction des convictions religieuses qui entraînent des variations considérables dans la confiance placée dans les (ou l’importance accordée aux) activités scientifiques. Au total, on se rend compte que la France est l’un des pays où le débat sur la science et ses usages est le plus intense mais où les inquiétudes sur le niveau de la culture scientifique et la capacité du système scolaire à la diffuser sont les plus importantes.

Daniel Boy

Directeur de recherche émérite au Cevipof

Et Luc Rouban

Directeur de recherche au CNRS Cevipof. Il vient de publier La matière noire de la démocratie, Presses de Sciences Po, 2019

(Propos recueillis par Arnaud Benedetti)

Le débat politique se focalise sur l’interdiction des téléphones portables. Mais cette proposition représente-t-elle réellement l’enjeu principal de la société...

L’opération « Asbolute resolve » de l’armée américaine, qui a fait chuter le Président vénézuélien Nicolás Maduro, entre dans un...

Un processeur graphique (GPU) est un circuit électronique capable d'effectuer des calculs mathématiques à grande vitesse. Sa capacité à traiter...

Dans un ouvrage publié en 2023 à l’occasion des vingt ans de ce conflit, j’avais soulevé une question simple qui...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30