On ne peut pas faire l’économie d’une défense collective

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

« Journalopes », « presstituées », on ne compte plus les insultes à l’égard des journalistes dans les manifestations du mouvement des « gilets jaunes » depuis le 17 novembre 2018. Plus le mouvement dure, plus la haine des journalistes semble atteindre un nouveau palier chaque samedi. Désormais, ils sont même pris à partie, voire frappés comme ce fut le cas pour une journaliste de France 3 à Limay dans les Yvelines le 18 décembre ou plus récemment, le 11 janvier, à Pau – en plein direct – pour un journaliste de BFMTV, ainsi que le même jour à Rouen pour un agent de sécurité roué de coups alors qu’il accompagnait des journalistes de LCI.

Qu’est-il reproché aux médias par ceux qui commettent ces actes et plus généralement par un grand nombre des manifestants ? De la lecture des blogs, des pages Facebook et des slogans beaucoup de critiques fusent, mais c’est principalement le cadrage jugé négatif du mouvement qui leur est imputé.

Aux médias grand public habituels, les « gilets jaunes » semblent préférer les réseaux sociaux ou les pure players comme Brut ou Vice censés mieux rendre compte de leur mouvement, notamment par des vidéos dans lesquelles ils laissent complètement la parole aux manifestants. L’utilisation d’internet par le mouvement a déjà fait l’objet de plusieurs études1, mais son cadrage par les médias de masse plus « classiques » que sont la presse, la radio et la télévision reste encore à faire. L’objet de cet article est ainsi de réfléchir à cette médiatisation des « gilets jaunes ». Est-elle aussi partielle qu’ils revendiquent ? Ou les médias ont-ils été au contraire une des forces majeures de la mobilisation ?

Pour mener cette analyse, nous nous sommes appuyés sur une étude quantitative et qualitative de la couverture du mouvement des « gilets jaunes », en nous focalisant principalement sur la télévision et la presse écrite.

Les sources de l’Inathèque (le centre de consultation des fonds de l’Institut national de l’audiovisuel), nous ont permis de comptabiliser et de consulter les sujets dédiés à la télévision au mouvement au travers des principales chaînes nationales (chaînes hertziennes historiques que sont TF1, France 2, France 3, M6) et les chaînes d’information (BFMTV, LCI, mais pas CNEWS dont les archives n’avaient pas encore été indexées).

Pour la presse, outre une lecture suivie des principaux quotidiens que sont Le Monde, Le Figaro et Libération tout au long du mouvement, nous nous sommes appuyés sur les moteurs de recherche Factiva et Europress pour comptabiliser et là encore consulter les articles les plus pertinents lors des principales phases du mouvement.

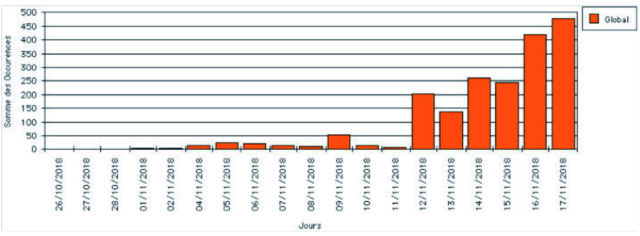

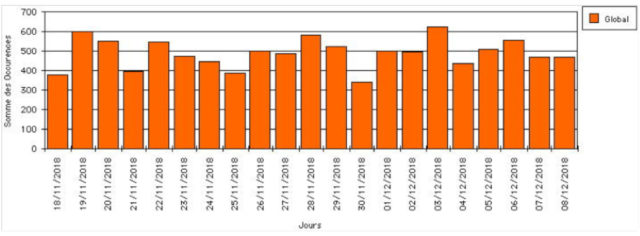

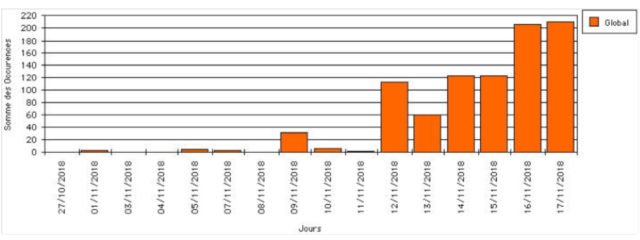

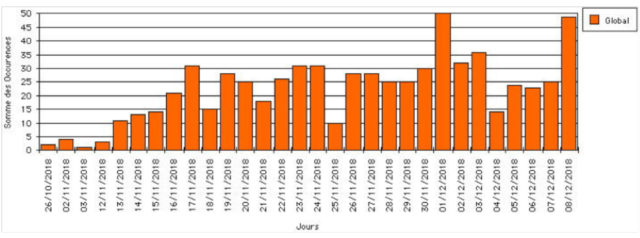

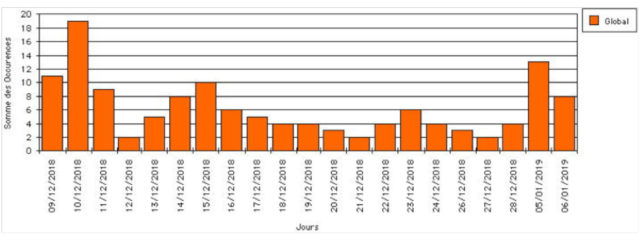

Il a souvent été dit et écrit, notamment pour justifier les dégradations du 24 novembre 2018 sur les Champs Elysées, qu’avant les premières manifestations à Paris, le mouvement n’avait bénéficié que d’une faible médiatisation. Or, nos données nous permettent de voir que l’on peut infirmer une telle assertion. Dès les préparatifs de la manifestation du 17 novembre 2018, le mouvement intéresse grandement les médias. Dès fin octobre, la manifestation du 17 novembre est évoquée, ainsi que les principaux thèmes de la contestation. À quelques jours de la première mobilisation, à partir du 12 novembre, les sujets s’enchaînent sur ce que l’on n’appelle pas encore « l’acte I ». La veille du mouvement, pas moins de 420 sujets sont consacrés sur les chaînes de notre corpus à la manifestation du lendemain. Le 17 novembre, la médiatisation télévisuelle atteint un pic avec près de 500 sujets dédiés, un niveau qui va d’ailleurs rester constant jusqu’au 10 décembre (graphiques 1 et 2).

Graphique 1 : Nombre de sujets dédiés aux gilets jaunes sur l’ensemble des chaînes de télévision de notre corpus (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, BMFTV, LCI, France 24, source : Inathèque) (entre le 26 octobre et le 17 novembre 2018)

Graphique 2 – Nombre de sujets dédiés aux « gilets jaunes » sur l’ensemble des chaînes de notre corpus (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, BMFTV, LCI, France 24) entre le 18 novembre et le 8 décembre 2018

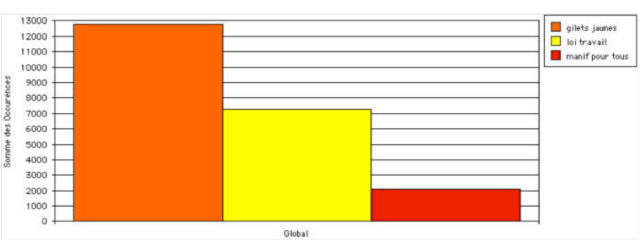

Précoce, la couverture médiatique est aussi massive. Le mouvement a focalisé l’attention de toutes les chaînes de télévision qui dédient une part de leur temps d’antenne à l’information. Nous avons ainsi comparé nos chiffres concernant les « gilets jaunes » avec la médiatisation de deux mouvements suffisamment récents pour être comparables, les manifestations contre la loi travail, aussi dite « loi El Khomri » et la « manif pour tous ». Sur un corpus de chaînes similaires, nous arrivons à un nombre de sujets dédiés aux « gilets jaunes » deux fois plus important que ceux consacrés à la mobilisation contre la loi travail et sept fois plus que pour la « manif pour tous » (graphique 3). Ce résultat est d’autant plus surprenant que la médiatisation avait déjà été à l’époque très importante et que les deux mouvements s’étaient étalés sur sept mois et un an – contre trois pour les « gilets jaunes » jusqu’à nos jours. Concernant la presse écrite, l’étude réalisée par l’Observatoire des pratiques socio-numériques (OPSN) de l’Université de Toulouse souligne aussi une présence massive avec pas moins de neuf articles par journal de la presse quotidienne nationale le 23 novembre, veille de la journée du 242.

Graphique 3 – Nombre de sujets dédiés par les chaînes de notre corpus aux « gilets jaunes », au mouvement contre la « loi travail » et à la « manif pour tous »

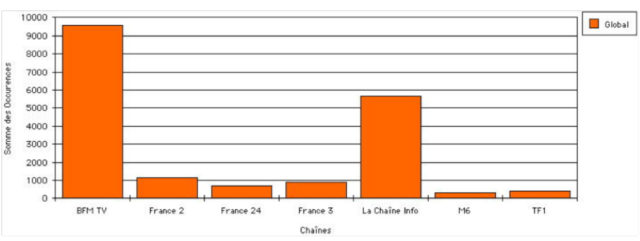

Si l’on peut donc parler d’une médiatisation massive, elle est loin d’être uniforme suivant les médias. Sans grand étonnement, ce sont les chaînes d’information qui consacrent le plus de temps à la couverture des « gilets jaunes ». BFMTV représente à elle seule une très large part (50 %) des sujets consacrés aux « gilets jaunes » par les chaînes de notre corpus (graphique 4). Il faut toutefois préciser que nous n’avions pas à notre disposition les données de CNEWS. Quant à La chaîne info (LCI), l’écart avec BFMTV est sans doute accentué par un séquençage moins fort des sujets. Cette hégémonie de BFMTV est donc à nuancer, mais elle est confirmée par d’autres études comme celle de Kantar médias qui s’intéresse aux retombées médiatiques3. C’est donc la chaîne la plus prise pour cible par les « gilets jaunes » qui en a pourtant assuré la couverture la plus massive. Quant aux autres chaînes et notamment les principales chaînes de télévision dites « hertziennes », la couverture est bien plus faible, mais néanmoins importante si l’on compare là encore au mouvement contre la loi travail ou à la « manif pour tous ». On remarquera d’ailleurs que le service public (France 2, France 3) accorde une couverture deux fois plus importante aux « gilets jaunes » que les chaînes privées (TF1, M6) (graphique 4).

Graphique 4 – Nombre de sujets dédiés par les chaînes de télévision de notre corpus aux « gilets jaunes » par chaîne

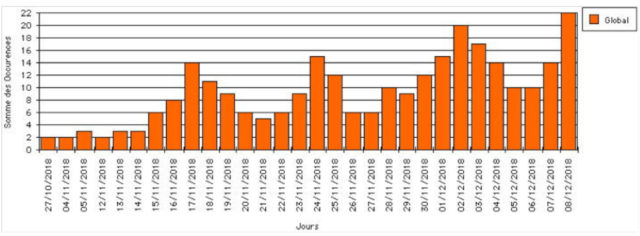

BFMTV est aussi la chaîne qui s’est intéressée le plus tôt au mouvement et qui a largement couvert les préparatifs de celui-ci, alors qu’il n’est guère évoqué par TF1 ou France 2 avant le 17 novembre (graphique 5).

Graphique 5 – Nombre de sujets dédiés par BFMTV aux « gilets jaunes » par jour entre le 27 octobre et le 17 novembre 2018

Comment expliquer que ce mouvement ait suscité une telle attention de la part des principaux médias ?

Contrairement à d’autres mouvements sociaux qui cherchent à attirer l’attention des médias par une professionnalisation des équipes de communication et des événements particulièrement télégéniques4, le mouvement des « gilets jaunes » ne semble pas avoir intériorisé les codes des médias de masse classiques. La défiance à l’égard de la presse est présente dès son origine, notamment dans l’attitude de ses initiateurs, comme Priscillia Ludosky qui refuse la demande de Marianne de se faire photographier avec son gilet jaune, dénonçant la volonté de spectacularisation des journalistes5. Le mouvement a toutefois de nombreux atouts pour susciter l’intérêt des médias. Né sur les réseaux sociaux et rapidement viral, il attire l’attention de journalistes de plus en plus soucieux de se faire l’écho de ce qui se passe sur internet. La plupart des médias ont désormais à leur disposition des outils de veille des réseaux sociaux et incluent dans leurs revues de presse et leur actualité les soubresauts du web social, afin de ne pas être marginalisés et surpris par une actualité qui se produit de plus en plus en dehors d’eux6. La forte sympathie de l’opinion publique sondagière, au moins au début, a aussi influé sur un traitement médiatique souvent focalisé sur la courbe des sondages7.

En termes d’image, le « gilet jaune » s’avère particulièrement efficace. Il ressort parfaitement à l’écran, notamment lorsqu’il s’agit de montrer une masse se déployant dans les rues des villes ou au contraire des individus au milieu des fumigènes. Par ailleurs, par sa régularité, le mouvement correspond assez bien au traitement de l’information par les principales chaînes de télévision et notamment les chaînes d’information en continu qui battent d’ailleurs grâce à lui des records d’audience. Elles suivent en direct le mouvement en utilisant les duplex à Paris et en province le samedi, avant de consacrer le reste de la semaine au résumé des événements du samedi précédent et surtout au commentaire, à « l’expertise » et aux réactions politiques. L’occupation des ronds-points, continue depuis le 17 novembre, permet quant à elle de multiplier les reportages sur les « gilets jaunes », y compris en dehors des samedis. À la redondance des actes I, II, III, IV, V, VI etc. vient ainsi répondre une multiplicité de sujets possibles sur la vie au rond-point, les revendications bien sûr, mais aussi les rencontres, voire même les mariages, les amitiés, les fêtes de fin d’année et plus récemment les évacuations policières.

La violence exprimée, en particulier après le 24 novembre, doit sans doute être prise en compte parmi les facteurs qui assurent un traitement médiatique soutenu du mouvement. Les voitures incendiées, l’Arc de triomphe pris d’assaut le 1er décembre et vandalisé, les péages brulés constituent autant d’images particulièrement spectaculaires pour une retransmission télévisée. Alors que la plupart des mouvements sociaux ne font pas l’objet d’un suivi médiatique, la violence est souvent un moyen de capter l’attention des médias et notamment de la télévision8.

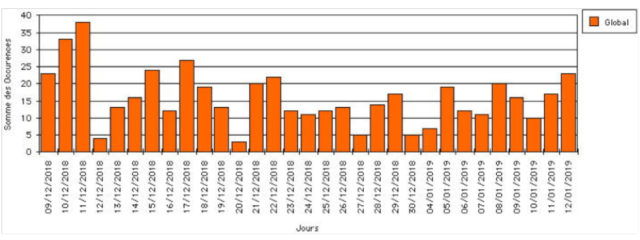

Si nous avons vu que la couverture médiatique du mouvement est dense dès ses origines, elle est toutefois variable suivant les différents médias. Les principales chaînes de télévision accordent un intérêt plus tardif au mouvement que les chaînes d’information en continu. C’est surtout à partir du 24 novembre que le sujet atteint des pics, et cela s’amplifie encore début décembre (graphiques 6 et 8). Plusieurs soirées spéciales y sont dédiées notamment sur France 3. Plus surprenant, une chaîne pourtant plutôt tournée vers le divertissement comme M6 fait le choix de bousculer ses programmes le 5 décembre pour pouvoir consacrer la soirée aux « gilets jaunes ». L’étude de l’OPSN confirme pour la presse nationale une attention plus soutenue à partir du 24 novembre et du 4 décembre. La « parisianisation » du mouvement, c’est-à-dire la mobilisation des « gilets jaunes » principalement à Paris et notamment sur les Champs Elysées a donc un impact particulièrement marqué pour les médias que l’on peut qualifier de « nationaux ». Au contraire, la presse quotidienne régionale se passionne très amont pour le mouvement lui accordant ses premières couvertures dès le 25 octobre. Quant aux chaînes d’information et notamment BFMTV on peut expliquer la précocité de la couverture du mouvement par une plus forte présence en province via notamment un large réseau de correspondants. La concentration des « gilets jaunes » à Paris et notamment sur les Champs Elysées à partir du 24 novembre n’a donc pas créé la médiatisation mais a contribué à l’élargir en touchant des médias plus généralistes.

Graphique 6 – Nombre de sujets dédiés par France 2 aux « gilets jaunes » jusqu’au 8 décembre 2018

Graphique 7 – Nombre de sujets dédiés par France 2 aux « gilets jaunes » entre le 9 décembre 2018 et le 12 janvier 2019

La manifestation du 1er décembre, la première fortement marquée par les violences sur les Champs Elysées, conduit aussi à une évolution dans le cadrage médiatique, c’est désormais sur les violences que va se concentrer la couverture du mouvement plutôt que sur les revendications des manifestants. Plutôt bienveillant au départ, le cadrage médiatique va devenir plus négatif par la suite. Les membres du gouvernement ou de la majorité, ainsi que les groupes opposés aux « gilets jaunes » comme les « foulards rouges » se font plus présents dans une période aussi marquée par le déclin du soutien de l’opinion au mouvement. Surtout, suite aux dégâts causés par les manifestations, l’attention se focalise de plus en plus sur les conséquences économiques, en particulier à l’approche des fêtes.

Graphique 8 – Nombre de sujets dédiés par TF1 aux « gilets jaunes » jusqu’au 8 décembre 2018

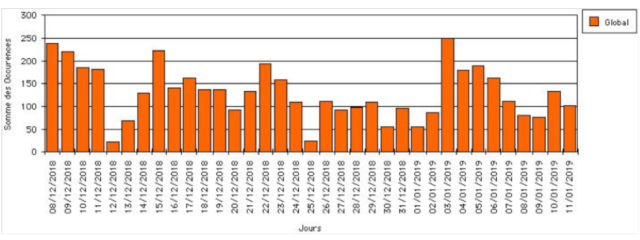

Graphique 9 – Nombre de sujets dédiés par TF1 aux « gilets jaunes » entre le 9 décembre 2018 et le 6 janvier 2019

En dehors des chaînes d’information, le pic de médiatisation se situe autour du 10 décembre avec le discours d’Emmanuel Macron. On constate d’ailleurs un fort déclin de l’évocation des « gilets jaunes » après cette date sur ces mêmes chaînes. Autant l’attention de BFMTV reste soutenue (graphique 10), y compris pendant les vacances de Noël, autant le discours du président ouvre une autre phase pour TF1 et les chaînes du service public (graphiques 7 et 9). Avec la période des fêtes de fin d’année reviennent sur le devant de la scène les sujets traditionnels consacrés aux fêtes, aux vacances, aux repas festifs. Pour toutes les chaînes, le 12 décembre représente une journée de très faible couverture du mouvement. Cela est dû à l’attentat terroriste qui s’est produit la veille au marché de Strasbourg et qui va logiquement occuper l’essentiel des journaux d’information, ce que l’étude Kantar média confirme également9. À partir de ce moment, la couverture médiatique décline dans l’essentiel des médias nationaux. Du côté des chaînes d’information et de la PQR l’attention reste plus soutenue10.

Graphique 10 – Nombre de sujets dédiés par BFMTV aux « gilets jaunes » entre le 8 décembre 2018 et le 11 janvier 2019

L’évolution d’un regard bienveillant vers une focalisation sur les conséquences négatives du mouvement n’est pas non plus sans lien avec les agressions récurrentes auxquelles font face les journalistes durant les manifestations. La haine des médias qui s’exprime dès le début du mouvement des « gilets jaunes » s’inscrit dans un essor continu depuis plusieurs décennies d’une défiance à l’égard des journalistes en France. Selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof publié en janvier 2019, seulement 23 % des Français font confiance aux médias, un niveau constant depuis dix ans11. Le baromètre annuel publié par La Croix depuis 1987 et consacré à la confiance dans les médias nous apprend qu’un Français sur deux ne juge pas crédibles les informations diffusées par ceux-ci12.

Les politiques, eux-mêmes en mal de popularité, ont souvent contribué à alimenter ce rejet des médias en les prenant directement pour cible. Lors des campagnes présidentielles de 2012 et 2017, les journalistes ont ainsi été invectivés ou menacés pendant des meetings, en particulier ceux du Front national. Plus récemment, Jean-Luc Mélenchon s’en est pris violemment à la presse, suite à la perquisition houleuse de son domicile et aux révélations concernant sa campagne, allant jusqu’à dire dans une vidéo postée sur son Facebook le 20 octobre dernier à propos de France Info : « Pourrissez-les partout où vous trouvez (…) Il faut qu’à la fin, des milliers de gens se disent : les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs ».

Le mouvement donne donc l’occasion à cette agressivité à l’égard des médias de s’exprimer librement. Dans leur étude consacrée aux discussions sur Twitter pour les manifestations du 17 et 24 novembre, les membres de l’OPSN montrent bien que le premier thème de discussion des « gilets jaunes » sur les réseaux sociaux est la critique des principaux médias d’information assimilés à la propagande gouvernementale13. Suivant le baromètre Kantar-La Croix, plus de 60 % de la population considère que les journalistes sont dépendants des politiques et des intérêts financiers14.

Aux médias généralistes et aux chaînes d’information, les « gilets jaunes » semblent plutôt privilégier les médias essentiellement présents en ligne et rendant compte du mouvement de manière bienveillante. C’est le cas des pure players Brut et Vice qui filment sans commenter les manifestations des « gilets jaunes » et dont les vidéos sont très partagées sur les réseaux sociaux par le mouvement en quête d’images de qualité à opposer à celles diffusées sur les principales chaînes de télévision. Ces plateformes avaient déjà connu des échos positifs dans les mouvements sociaux précédents, notamment Nuit debout, largement relayé sur Periscope. Plus étonnant, les « gilets jaunes » semblent plébisciter Russia Today (RT), une chaîne d’information russe diffusant en français et accessible via abonnement à une box ou sur internet. La chaîne est connue pour être le bras armé du Kremlin afin de donner le point de vue de la Russie sur l’actualité internationale. RT a accordé une large couverture au mouvement des « gilets jaunes » dans la continuité d’une information très défavorable au gouvernement français. La chaîne est d’ailleurs allée très loin dans la diffusion d’images et de propos choc, notamment lorsqu’une « gilet jaune » scande à l’antenne qu’elle veut voir « Brigitte Macron à poil sur un tas de palettes »15. Il y a donc un paradoxe à dénoncer d’un côté des médias au service du pouvoir et de l’autre d’acclamer une chaîne notoirement propagandiste.

Cette incompréhension entre « gilets jaunes » et médias, si elle est déjà présente aux débuts du mouvement, s’accentue rapidement par le traitement que les journalistes en font. Fin novembre, c’est un traitement essentiellement individualisé qui domine se concentrant sur la question du prix du carburant ou psychologisant les participants, dans la lignée de ce que Erik Neveu nomme une logique de la « thérapie »16. L’étude de l’OPSN met ainsi en valeur une faible couverture des revendications économiques et sociales qui sont pourtant très présentes dès l’origine du mouvement sur internet, au profit d’une focalisation sur les enjeux de récupération du mouvement par les élites politiques17. Cette dépendance du traitement des médias nationaux à l’égard du discours politique, montrée par de nombreuses études de sociologie des médias18, se retrouve dans le fort déclin de la couverture du mouvement des « gilets jaunes » après le discours d’Emmanuel Macron le 10 décembre (graphiques 7 et 9). Ce qui peut d’autant plus heurter un mouvement qui se définit avant tout comme apolitique. Enfin, beaucoup de commentateurs ont pointé une « fracture » entre les médias et les « gilets jaunes »19. Certains chroniqueurs et éditorialistes ont ainsi pu faire preuve de maladresse à l’égard des mouvements qu’ils ne comprenaient pas, comme Christophe Barbier déclarant le 30 novembre qu’il suffirait de supprimer la redevance télévisée pour satisfaire les « gilets jaunes », car beaucoup d’entre eux « n’ont pas beaucoup d’autres distractions dans la vie ».

Toutefois, il ne faut pas tomber dans le travers visant à dénoncer des médias uniformes incapables de comprendre un mouvement complexe. La seconde étude de l’OPSN montre qu’à partir de début décembre, le cadrage de la presse écrite évolue pour mieux prendre en compte les revendications des « gilets jaunes » et comprendre le mouvement20. Les chaînes de télévision ont commencé à donner la parole aux « gilets jaunes » tant par les micro-trottoirs durant les manifestations, très utilisés par les chaînes d’information, que par une multiplication des débats dans lesquels des représentants des « gilets jaunes » étaient invités. Les chaînes d’information sont coutumières du fait, mais les principales chaînes de télévision, à l’exception de TF1, ont bousculé leur programme pour permettre ce type d’échange. On a ainsi vu une soirée spéciale sur France 2 le 2 décembre, suivie par un débat sur France 3 le 4 décembre. Toutefois, la focalisation sur le discours politique a rapidement rattrapé ces innovations, notamment après le 10 décembre et le discours d’Emmanuel Macron. Plus récemment, si la manifestation du 12 janvier, plus intense que prévue, a contribué à réveiller une attention médiatique déclinante, le lancement du grand débat national à partir du 15 janvier focalise très largement la couverture presse et audiovisuelle.

En 1993, Patrick Champagne expliquait que « les malaises sociaux n’ont une existence visible que lorsque les médias en parlent »21. Le mouvement des « gilets jaunes » semble bien illustrer ce constat. Les médias, loin d’être l’ennemi pris pour cible par certains manifestants, ont contribué de manière décisive à faire connaître le mouvement et à le placer au cœur des enjeux politiques. Toutefois, la couverture qui leur a été consacrée n’a rien d’uniforme ni de monolithique. Les chaînes d’information en continu sont celles qui ont accordé le plus de temps au mouvement, alors que les chaînes généralistes y ont surtout consacré des extraits de journaux télévisés. Par ailleurs, au regard plutôt bienveillant du début s’est substitué peu à peu, en particulier à partir de décembre, une focalisation sur les violences, les dégradations et leurs conséquences économiques. Cela a laissé la place à une reprise en main de l’agenda médiatique par un président jusque-là absent. Si à partir du 10 décembre, les chaînes nationales se sont rapidement détournées des « gilets jaunes » pour consacrer leur temps d’antenne à l’attentat de Strasbourg et aux fêtes de fin d’année, les chaînes d’information en continu, comme la presse quotidienne régionale ont entretenu la flamme d’un mouvement qui semble regagner de l’attention à la sortie des vacances scolaires. Mais cet essor est contrarié par l’attention suscitée par le grand débat national lancé par le gouvernement. C’est aussi dans la lutte entre ces deux thématiques médiatiques que se jouera sans doute le destin du mouvement.

Pierre-Emmanuel Guigo

Maître de conférences en histoire, Université Paris Est Créteil

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

Les réseaux sociaux ont tour à tour été perçus comme la solution à la « crise » de la démocratie...

Dans notre monde en mutation, instable, marqué par des crises successives et des transformations profondes, les entreprises ont plus que...

Depuis quelques décennies, notre École traverse une crise. Il ne s’agit ni d’une crise des moyens, ni d’une crise de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30