On ne peut pas faire l’économie d’une défense collective

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

Le Grand débat et la convention citoyenne sont-ils des opérations de communication politique d’Emmanuel Macron ou bien une réelle volonté d’écouter les citoyens ? C’est à cette question que tente de répondre Pierre-Emmanuel Guigo.

En accédant à l’Élysée en 2017, Emmanuel Macron a voulu prendre le contrepied de son prédécesseur et renforcer la posture « jupitérienne » du chef de l’État1. Si cela a permis au président de renouer avec une certaine forme de « sacralité » attachée à la fonction, l’effet pervers fut d’accroître le sentiment de cassure avec la population. Ce fossé s’est renforcé au cours des deux premières années d’exercice du pouvoir, au point d’atteindre son apogée à l’automne 2018, lors de la crise des Gilets jaunes. D’abord insensible à cette jacquerie moderne, Emmanuel Macron a fini par répondre lui-même aux critiques qui lui étaient faites, en occupant le devant de la scène à partir de son allocution du 10 décembre.

Le Grand débat, qu’il lance en janvier 2019, a ainsi pour but de montrer un gouvernement à l’écoute de sa population. Il se place dans la lignée d’autres consultations historiques visant à prendre le pouls de la population en temps de crise2. Cette bouffée d’oxygène dans la démocratie contemporaine, étouffée par la circulation des fausses informations, des débats de plus en plus violents et des postures de communication, pourrait être un moyen de raviver un espace public, au sens habermassien du terme3, c’est-à-dire laissant toute la place à un dialogue raisonné autour des grands enjeux publics.

Après une crise qui avait vu une poussée de violence de la part tant des Gilets jaunes que des forces de l’ordre, et des débats de plus en plus stériles, la création d’un espace public ouvert où les débats seraient fondés sur la raison apparaissait plus que jamais nécessaire.

S’agit-il pour autant d’un véritable tournant dans la stratégie de communication d’Emmanuel Macron ? D’un moyen de construire une démocratie plus participative ?

L’idée de lancer un grand débat national pour mettre à plat toutes les préoccupations de la population française apparaissait une idée enthousiasmante, 230 ans après les cahiers de doléance de la période révolutionnaire. C’est aussi quelque part un aveu d’échec. Le dispositif n’est pas sans rappeler une monarchie à bout de souffle qui cherche à reconquérir une légitimité chez des sujets défiants. En République, le lien entre le peuple souverain et ses représentants ne devrait pas être perdu.

Si l’on recourt au Grand débat, c’est aussi que les autres moyens de mesure de l’opinion ne sont plus jugés crédibles, c’est particulièrement le cas des études d’opinion, autrefois garantes de la pacification des mœurs politiques4.

Le Grand débat révèle en effet l’impuissance des corps intermédiaires, dont l’assise populaire est si faible qu’elle rend impossible la remontée des préoccupations, un vieux mal français5.

Le débat, annoncé le 18 décembre par le chef de l’État, suscite de l’intérêt dès son lancement. Les mairies s’en saisissent et lancent des cahiers de doléances permettant à la population de s’exprimer. Une mairie sur deux a ouvert un cahier de doléances entre janvier et mars 2019. À partir du 21 janvier, un site internet est ouvert aux avis des citoyens sur les quatre thèmes mis en avant par le gouvernement : transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, organisation de l’État et services publics. Au total, plus de 2 millions de contributions sont déposées sur ce site, avec l’engagement qu’elles seront toutes conservées et analysées. Le Grand débat pourrait ainsi s’avérer le moyen de renouer avec une démocratie plus directe et prospective, définissant les grands thèmes des politiques à venir.

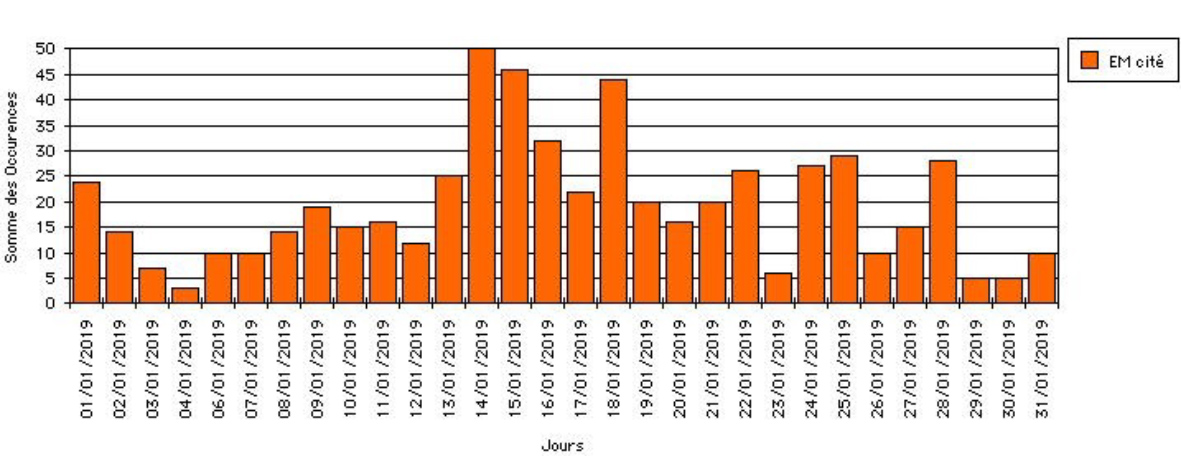

Du Grand débat, on garde pourtant surtout l’image d’Emmanuel Macron dialoguant avec les maires, voire avec la population lors des consultations organisées à travers la France. Après deux ans de stratégie jupitérienne, consistant à raréfier sa parole pour mieux la rendre attendue, Emmanuel Macron surprend en occupant l’espace médiatique par son omniprésence télévisuelle entre janvier et mars, dates de début et de fin du Grand débat (graphique 1). Son exposition sur les chaînes d’information en continu triple selon les données que nous avons générées grâce au fonds de l’Inathèque (Institut national de l’audiovisuel). Le président donne du grain à moudre aux chaînes d’information en continu qui retransmettent en direct ses interventions lors de ses rendez-vous, comme à Grand Bourgtheroulde, le 15 janvier, où il lance le début des consultations. Il participe ainsi à seize réunions sur deux mois, pour une durée totale de 92 h d’échanges, ce qui fait près d’une réunion tous les quatre jours. Ces réunions s’avèrent en outre de véritables marathons médiatiques, avec une moyenne de 5-6 heures pour chacune d’entre elles. Président-Duralex, Emmanuel Macron explose d’ailleurs tous les records en passant pas moins de 14 h 30 au Salon de l’agriculture, en février, entre deux débats nationaux. Le chef de l’État entend ainsi se montrer comme un président qui « mouille la chemise », qui n’entend éluder aucune question.

À l’écoute des citoyens, Emmanuel Macron cherche aussi à renouer avec les élus des territoires qui font part de leur sentiment d’incompréhension depuis 2017. Les débats auxquels intervient le président se situent ainsi le plus souvent dans des territoires ruraux (Grand Bourgtheroulde dans l’Eure le 15 janvier, Souillac dans le Lot le 18 janvier, Bourg- de-Péage dans la Drôme le 24 janvier, etc).

Ces rencontres en apparence spontanées ne sont pas exemptes d’artificialité. Elles sont en réalité préparées en amont par l’Élysée et certains participants aux convictions proches du chef de l’État prévenus en avance6. L’historien Nicolas Mariot a montré comment la rencontre entre le chef de l’État et les citoyens est marquée par une « discipline de situation » favorisant les attitudes de liesse pouvant expliquer les applaudissements systématiques à la fin des prises de parole d’Emmanuel Macron7. En privilégiant des visites surprises, les équipes du chef de l’État évitent également les comités d’accueil organisés par les opposants. Une attitude de dénigrement en dehors de toute action militante s’avérerait donc très coûteuse et risquée par chacune des personnes rencontrées. Il en résulte une image positive d’un chef de l’État attentif et impliqué semblant renouer avec un public qui l’ovationne.

Le Grand débat national permet en tout cas au président de reprendre la main sur le tempo médiatique dominé depuis l’automne par la crise des Gilets jaunes8.

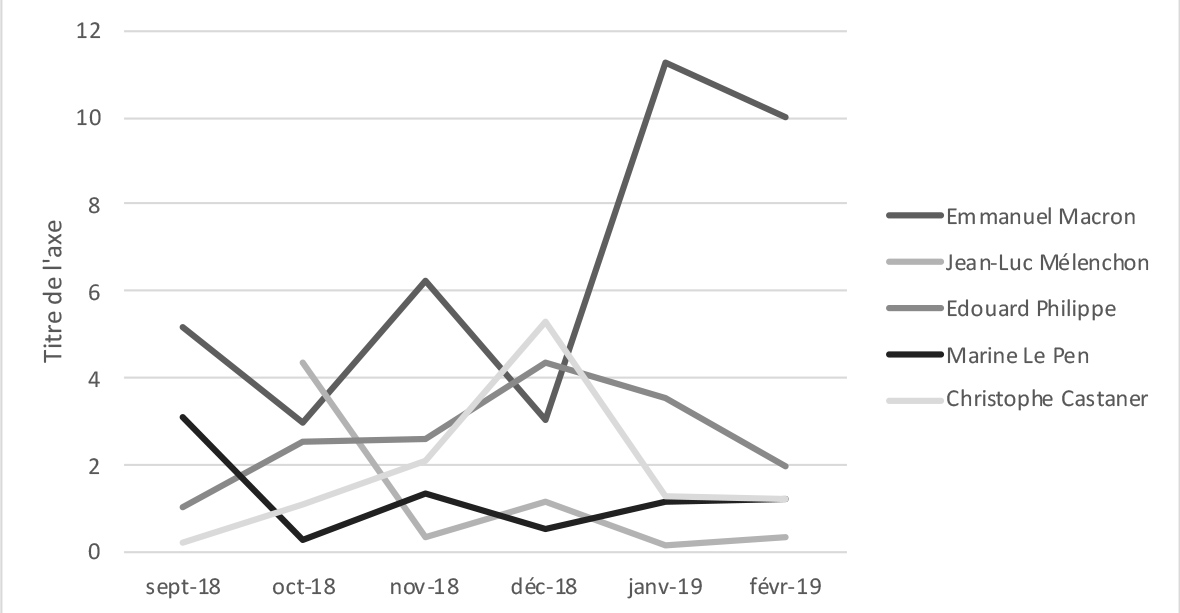

L’attention pour ceux-ci s’effondre à partir de mi-janvier. Les adversaires du chef de l’État subissent aussi cette marginalisation comme en témoignent les chiffres du CSA. Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui faisaient jeu égal avec le président de la République, en termes de couverture audiovisuelle en septembre et octobre sont désormais nettement en deça, obtenant une exposition médiatique plus de dix fois inférieure à celle du chef de l’État (graphique 2). Plus généralement, c’est la parole des membres du gouvernement qui creuse l’écart sur l’opposition.

Seul aux commandes, Emmanuel Macron freine la chute de sa popularité amorcée depuis l’été 2017 qui avait atteint son pic en décembre 2018 avec 77 % d’opinions négatives à son encontre. On constate même une légère hausse des opinions positives depuis janvier 2019 atteignant 26 % en avril 2019 selon le baromètre TNS Sofres, et 30 % selon le baromètre IFOP-JDD. La tendance s’est depuis confirmée avec une augmentation de 10 points dans les baromètres de la popularité du chef de l’État, mais beaucoup plus dû à la crise sanitaire et au rassemblement derrière le drapeau9 qui l’a accompagnée.

Pour la majorité, le Grand débat permet de sauver les apparences lors des élections européennes de juin 2019 (22,42 % derrière la liste du Rassemblement national, 23,34 %), pourtant mal parties pour la République en Marche.

Mais un an et demi après la fin du Grand débat, et en pleine crise sanitaire, le bilan de celui-ci apparaît bien maigre. L’analyse de l’ensemble du débat a fait polémique, tout autant que sa restitution jugée décevante, par le Premier ministre en avril 2019. Les contributions qui devaient figurer en ligne en sont absentes, ce qui ne contribue pas à la clarté de la procédure. Selon un sondage Elabe, 76 % des Français n’ont pas changé d’avis sur Emmanuel Macron après le Grand débat, voire même ont une opinion plus négative de lui10. L’ancrage local du président ne s’est pas confirmé lors des municipales qui ont vu la déroute de ses candidats.

Loin de s’être résorbé, le fossé ressenti entre population et représentants apparaît toujours considérable.

Il semble même s’être accru pour des catégories de la population faiblement impliquées dans la consultation nationale de l’hiver 2019. Le public de ces débats fut en effet assez homogène, composé d’une population majoritairement âgée (60 ans en moyenne), éduquée, des classes favorisées (75 % sont propriétaires de leur logement, et 65 % disent s’en sortir facilement avec leurs revenus) et qui est donc celle qui participe d’ordinaire le plus à la vie politique11. Au contraire, les débats ont été peu nombreux dans les territoires qui avaient été à la pointe de la mobilisation des Gilets jaunes12.

Les catégories faiblement représentées n’ont depuis cessé de se manifester, essentiellement par la rue, que ce soit par les marches pour le climat qui ont mobilisé les lycéens, la mobilisation contre les violences faites aux noirs durant l’été 2020, et plus récemment le rejet du texte de loi Sécurité globale. Quant aux Gilets jaunes, s’ils ont perdu de leur impact, ils n’ont jamais tout à fait disparu, servant de force d’appoint à ces différentes mobilisations.

Le recours à la violence de la part des manifestants et en retour par les forces de l’ordre, surprenant il y a deux ans, apparaît aujourd’hui devenu banal. Seul le confinement strict semble pouvoir épargner Paris de manifestations violentes et de dégradations systématiques le samedi après-midi.

Parmi les mesures importantes annoncées par Emmanuel Macron au sortir du Grand débat, il y avait la création de la Convention citoyenne sur le climat, dont les membres ont été tirés au sort au sein de la population, chargée de « définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990 ». Au total, la Convention aboutit à 149 propositions, le chef de l’État annonçant ne disposer que de trois « jokers » sur celles-ci. Au moins 146 des 149 propositions devraient donc être adoptées. Toutefois, six mois après la remise du rapport de la Convention citoyenne, les relations avec le chef de l’État semblent plus tendues. Le gouvernement a utilisé bien plus que trois jokers et le président a eu des mots durs à l’égard de la Convention lors de son interview pour Brut le 7 décembre 2020.

*

* *

Le Grand débat national aurait pu être le moment de ressourcement d’une démocratie française qui semble plus que jamais à bout de souffle. Si l’enthousiasme a été au rendez-vous, il ne semble pas en rester grand-chose près de deux ans plus tard. La crise sanitaire, imprévisible alors, a bien sûr rebattu les cartes. Mais en centrant le débat sur sa personne, Emmanuel Macron a fait de ce Grand débat, peu à peu, un grand moment de communication présidentielle, afin de contrebalancer une image hautaine. En outre, loin d’avoir inclus ceux qui se sentent les plus marginalisés au sein de la société, le Grand débat a surtout concerné les plus participatifs, tapant à côté de sa cible. Pour espérer renouer avec une démocratie apaisée, il sera nécessaire de mieux retisser les liens avec l’ensemble de la population, dans sa diversité la plus fine, et privilégier une véritable écoute, au monologue sacralisé. C’est là l’enjeu d’une démocratie qui voudrait renouer avec la maturité.

Pierre-Emmanuel Guigo

Maître de conférences en histoire à l’Université Paris-Est Créteil

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

Les réseaux sociaux ont tour à tour été perçus comme la solution à la « crise » de la démocratie...

Dans notre monde en mutation, instable, marqué par des crises successives et des transformations profondes, les entreprises ont plus que...

Depuis quelques décennies, notre École traverse une crise. Il ne s’agit ni d’une crise des moyens, ni d’une crise de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30