Le Japon est-il au bord de la crise financière ?

La Banque du Japon est actuellement en proie à des secousses financières sans précédent.

John Brennan, directeur de la CIA et Bernard Basolet, directeur de la DGSE (Direction générale de la sécurité intérieure) ont participé à une conférence sur le renseignement intérieur à l’Université George Washington. Quelques extraits de leur dialogue sur le monde arabe.

“Le Moyen-Orient que nous avons connu est fini et je doute qu’il revienne”, a déclaré le directeur de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) française, dans une conférence le 29 octobre 2015 sur le renseignement à laquelle participait également le directeur de la CIA, John Brennan.

“La Syrie est déjà morcelée, le régime ne contrôle qu’une petite partie, environ un tiers du pays établi après la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il dit, en précisant exprimer des opinions “personnelles”.

Et “c’est la même chose en Irak”. “Je ne pense pas qu’on en reviendra à la même situation” qu’auparavant ; a-t-il ajouté.

“Le Moyen-Orient peut se stabiliser”.

Le directeur de la DGSE a toutefois exprimé sa “confiance” dans le fait qu’à l’avenir, le Moyen-Orient se “stabilise à nouveau”. Mais “selon quelles lignes, je n’ en sais rien pour l’instant”, a-t-il reconnu. “Dans tous les cas de figure, ce sera différent de ce qui avait été établi après la Seconde Guerre mondiale”.

Le directeur de la CIA a exprimé une opinion voisine.

“Difficile d’envisager un gouvernement central dans ces pays”.

“Lorsque je regarde la dévastation en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen, c’est difficile pour moi d’envisager un gouvernement central dans ces pays qui soit capable d’exercer un contrôle ou une autorité sur ces territoires bâtis après la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il dit.

John Brennan a estimé par ailleurs qu’il était “ impossible » de trouver une “solution militaire dans chacun de ces pays”.

Il ne faut pas chercher “un règlement global”, mais d’abord chercher à “faire baisser la température » avec des stratégies de petits pas qui permettent de “rétablir la confiance”, a-t-il suggéré.

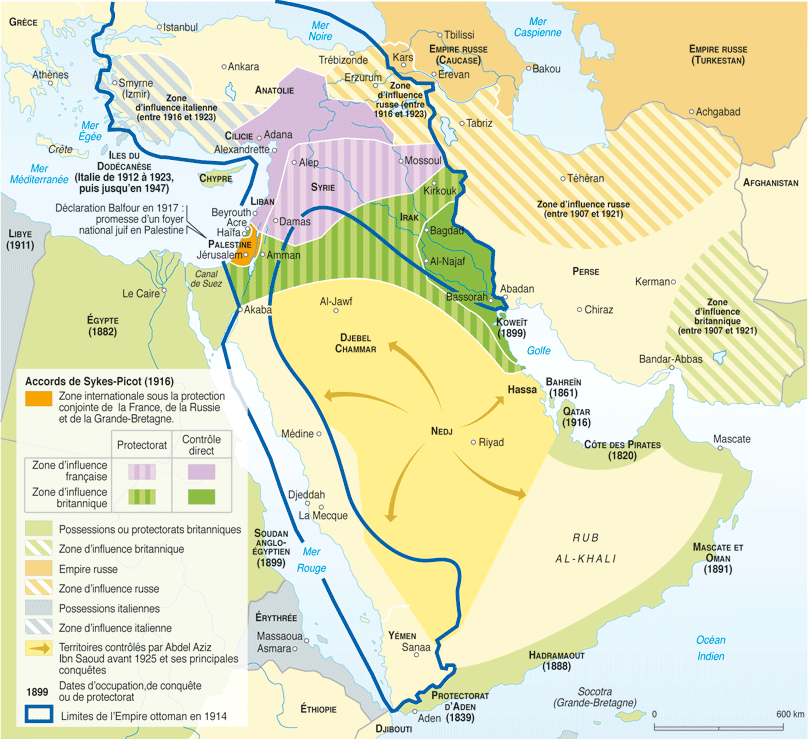

Les propos de Bernard Bajolet et de son collègue américain John Brennan confirment les déclarations de M. Messaoud Barazani, le président du Kurdistan irakien qui a proclamé que les frontières dessinées par les accords Sykes-Picot sont caduques. Quant aux nouvelles frontières du XXIe siècle, elles sont actuellement tracées par le sang. Sykes-Picot, les deux diplomates anglais et français qui, en pleine Première Guerre mondiale, en mai 1916, avaient partagé les dépouilles de l’Empire Ottoman et de l’Orient arabe. Il faut noter que les frontières Sykes-Picot n’avaient donné satisfaction à personne. Les Arabes, qui avaient rêvé d’amitié promise par les Anglais, ont vu leurs territoires émiettés. Bilad Ascham a été partagé par la France entre la Syrie et le Liban. La Palestine, quant à elle, a été hypothéquée par la promesse Balfour (mai 1917), de créer à la fin de la guerre un Foyer national juif devenu l’État d’Israël. Comble de malheur, la France, qui avait exercé le mandat sur la Syrie, avait arraché un morceau du territoire syrien sous son autorité (Alexandrette) pour le donner à la Turquie à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en échange d’une promesse de la Turquie de ne pas entrer en guerre aux côtés de l’Allemagne.

La Turquie non plus, n’était pas heureuse du partage franco-anglais qui avait privé Ankara d’une partie des territoires riches en pétrole en Irak et habités par des populations turkmènes. Les tensions turco-irakiennes, à la fin 2015 au sujet de la présence militaire turque dans la région de Mossoul, ne sont pas étrangères au Traité de Sèvres de 1920 qui avait entériné le partage de l’Empire Ottoman que M. Ordogan, le président de la République turque rêve de restaurer, du moins, partiellement.

Pour comprendre la situation actuelle, un certain retour à l’histoire est nécessaire. Au démarrage du mouvement de Daech en Syrie et en Irak, de nombreux observateurs ont été frappés par les images montrant des hommes armés, creusant une tombe aux frontières tracées entre les deux États syrien et irakien et brûlant les textes des accords Sykes-Picot avant de les enterrer, un symbole !

Daech, qui signifie en arabe l’État islamique de l’Irak et du Cham (la Syrie), devant la pression militaire des États-Unis, de l’Europe et de la Russie est face à la possibilité de perdre les terrains conquis. Daech est en train de changer d’appellation pour devenir l’État du Khalifa islamique, terme plus vague qui couvre l’ensemble des terres d’islam. De là, naît l’idée du transfert du siège de l’Orient arabe vers la Libye et le Sahel en Afrique. Certains spécialistes n’excluent pas la fusion à terme entre Al-Qaïda et Daech, pour constituer un seul mouvement revendiquant la restauration du Khalifa en terre d’islam. Ce projet est la base de l’idéologie des Frères musulmans, organisation soutenue aujourd’hui par le Qatar et la Turquie.

Le concept avait été élaboré par l’Égyptien Hassan Al-Banna à la fin des années 1920 en vue de restaurer Al-Khalifa supprimé par Attaturk à la fin de la Première Guerre mondiale et la disparition du Khalifa avec l’effondrement de l’Empire Ottoman.

Du Printemps arabe de 2011, il ne reste à la fin de 2015 qu’un champ de ruines. Cinq pays : l’Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen et la Somalie, n’existent plus comme États unitaires et structurés. Il s’agit de cinq États membres de la Ligue arabe.

Cette organisation comme ses États membres sont impuissants devant la situation actuelle, le sort du monde arabe ne se décide plus par les Arabes, mais par les puissances extérieures, les États-Unis et la Russie et accessoirement par l’Iran et la Turquie. L’Égypte, la plus grande puissance régionale arabe, est paralysée par le terrorisme et ses problèmes internes. Deux fléaux terroristes, Al-Qaïda et Daech étendent leur emprise en se disputant le contrôle de la population arabe. Une population privée de liberté auparavant par des régimes despotiques, et maintenant terrorisée par des milices armées sous couvert de l’islam. Les Arabes ne s’organisent pas pour établir une stratégie commune de lutte contre le terrorisme, mais cette mission est assurée par les États-Unis, qui répartissent les tâches entre leurs vassaux.

La position américaine n’est pas cependant sans équivoque. D’un côté, les Américains luttent contre le terrorisme islamiste, mais de l’autre ils soutiennent ouvertement ou en s’abritant derrière le Qatar, les Frères musulmans. Il est vrai que les Frères musulmans, depuis la fin des années cinquante, ont été le fer de lance de Washington dans sa guerre contre le nationalisme arabe et contre le communisme impulsé par Moscou à l’époque soviétique. Il ne faut pas oublier qu’Al- Qaïda a été créée par les Américains et financée par les Saoudiens afin de lutter contre l’armée soviétique en Afghanistan. Ce sont ces soldats perdus qui combattent aujourd’hui contre les Américains à travers le monde. Daech est également une fabrication américaine : en envahissant l’Irak pour éliminer Saddam Hussein, les Américains avaient libéré 400 000 soldats et officiers irakiens, laissés sans solde et sans retraite. Ce sont ces soldats, qui avaient juré de se venger, qui forment aujourd’hui les brigades de Daech. En Libye, ce sont les hommes armés par l’Occident, notamment la France et la Grande-Bretagne, qui sont devenus les seigneurs de la guerre, se répartissant territoires et mannes pétrolières. Il ne s’agit pas de regretter Saddam Hussein ou Kadhafi, mais de souligner que le monde occidental, les États-Unis et l’Europe, n’ont pas que détruit des régimes contestables mais ont aussi démoli ce qui existe comme système étatique fragile, et laissé de vastes territoires en proie à l’anarchie et aux bandes armées.

La situation actuelle renvoie au fameux projet de “l’anarchie créatrice” des néo-conservateurs américains sous Bush fils. Dans leur idée, cette anarchie créatrice dans le monde arabe aboutissait nécessairement à la démocratisation souhaitée. En guise de démocratie, cette anarchie a réveillé les démons des guerres de religion, du tribalisme et du communautarisme ravageur. Cependant, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui attribuent les guerres actuelles à la lutte Sunnites-Chiites. En réalité, la Perse éternelle défend ses intérêts qui passent par le contrôle, du moins en partie, du Croissant Fertile, que le Roi de Jordanie a baptisé, “Croissant Chiite”. Washington, en liquidant l’État irakien, a offert l’Irak à Téhéran. Certains ont tendance à oublier l’activisme du régime du Shah d’Iran dans la région, y compris en engageant son armée dans le Dhofar, au sud du Sultanat d’Oman, dans les années soixante contre les maquis communistes.

Quant à la Turquie, qui a toujours contesté le partage Sykes-Picot après la Première Guerre mondiale, refait surface pour récupérer sa part dans un Grand Moyen-Orient redessiné. Les deux puissances régionales non arabes, la Turquie et l’Iran, n’oublient pas d’évoquer la Palestine pour se justifier auprès des masses arabes. En effet, hier comme aujourd’hui, la Palestine reste cette blessure profonde dans le corps arabe, infligée par l’Occident incapable de rendre justice aux Palestiniens, en les aidant à créer leur État.

Les réseaux sociaux et Internet, qui font partie de la vie quotidienne des Arabes, peuvent apporter stabilité et modernité. Malheureusement, ils sont devenus des instruments privilégiés pour les terroristes et autres hors-la-loi et mafia de l’émigration et de la violence. Le monde arabophone, de l’Atlantique au Golfe arabo-persique, n’a pris aucune part depuis longtemps, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, à l’élaboration des fondements de l’ordre mondial. Certains États arabes sont membres fondateurs des Nations unies, mais on cherche en vain leur apport à l’élaboration de la Charte. D’autres États arabes ont fondé la Ligue arabe, mais ils ont signé en fait un document préparé par la Grande-Bretagne, qui était à l’époque la puissance dominante dans la région, avant que les États-Unis ne prennent la relève.

Il serait facile de rejeter la responsabilité de cette situation sur le colonialisme et l’impérialisme, comme le font de nombreux intellectuels arabes. À supposer que ce raisonnement soit recevable, pourquoi être naïf au point d’espérer que le colonialisme et l’impérialisme travailleraient au service des intérêts arabes ? Il est dans la nature des dominants de dominer, il n’est pas nécessairement dans la nature des dominés de le rester.

En fait, les Arabes, tant les pouvoirs que les sociétés, et en particulier les intellectuels, sont responsables en premier lieu de cette situation. Peut-être le cycle du déclin n’est-il pas encore achevé pour ces peuples ? Pourtant la révolte des jeunes Arabes laisse espérer que la fin de ce cycle approche. On parle du “Printemps arabe” avant que certains ne commencent à évoquer “l’Hiver arabe”. En réalité, ni “Printemps”, ni “Hiver”, il s’agit d’un soulèvement avec la participation des jeunes du Maroc à Oman. C’est une révolte en vue de réclamer la dignité, la liberté, la démocratie, contre des régimes corrompus et despotiques qui utilisent la répression brutale contre leur peuple. Les despotes dilapident les biens et les richesses publics au profit d’une minorité au pouvoir, protégée et parfois installée par des puissances étrangères.

Ces jeunes révoltés n’ont pas réussi à transformer leur révolte en révolution. La jeunesse arabe a agi sans organisation, sans idéologie, sans leadership et sans soutien. Elle n’a réussi que sa propre émancipation. Les jeunes, une fois dans la rue, n’acceptent plus le silence comme dans le passé. Les islamistes qui ont tenté de leur voler leur soulèvement l’ont appris à leurs dépens. Au lendemain de ces soulèvements, nombreux sont ceux, tant sur place qu’ailleurs dans le monde, qui ont attendu des miracles, c’est-à-dire l’instauration de la démocratie et le retour à la normale dans un bref délai. Mais l’Histoire nous apprend que les changements sont longs à se stabiliser. En tout cas, l’onde du choc est partie. Il faudra probablement des années avant que la situation ne prenne une forme plus stable et que les jeunes révoltés forment une nouvelle élite capable d’exercer. Cela peut demander une génération et peut-être plus, ne serait-ce qu’en raison du fait que le concept d’État de droit et d’État moderne n’est pas encore bien solidement ancré dans la zone arabe, qui a commencé à découvrir ces notions juste après la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la décolonisation.

Chaos ou dictature ? Pouvoir religieux ou pouvoir civil ? Tels sont les choix qui s’offrent aux peuples arabes. Les dictatures ont échoué, et l’islam politique a démontré sa nocivité. Mais la bonne solution n’a pas encore été trouvée. Elle se cherche dans la contestation et les mouvements de rue. Elle se cherche aussi dans la violence islamiste qui, en réalité, aurait pu être le gauchisme maoïste si nous étions dans les années 70. Et cette recherche se déroule en l’absence de véritables États qui permettraient le débat public. Le politologue Pierre Hassner, à l’occasion d’un colloque organisé par la revue Esprit en décembre 2012, a rappelé que “ce qui fonde l’État, c’est la coïncidence d’une communauté, d’un territoire, d’une autorité, d’une légitimité et d’une administration.” Dans les pays arabes, on cherche en vain une telle coïncidence.

Le monde arabe a besoin d’une démocratie apaisée, basée sur la tolérance, le pluralisme et le respect des droits de l’Homme. Les peuples arabes ont besoin d’une démocratie prospère et stable. Les jeunes et les moins jeunes, qui sont descendus dans les rues et se sont battus avec courage, ont rêvé de cette démocratie. Ils ont voulu en finir avec les dictatures et leur cortège d’arbitraire et de corruption, d’étouffement culturel et de misère. Ce rêve s’est brisé, du moins provisoirement, sur la réalité des peuples arabes. Le chemin vers la démocratie sera long et semé d’embûches, il pourra parfois être violent.

—————

Fouad Benhalla, docteur en sciences politique, ancien président de RFI

et de Canal-France international

Fouad Benhalla a publié début 2005 “Le monde arabe dans l’oeil du cyclone – Les révoltes arabes au défi de la modernité”, éditions Publisud.

La Banque du Japon est actuellement en proie à des secousses financières sans précédent.

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes au dernier festival de Cannes de mai 2025 et lauréat de la Caméra d’Or...

Les tensions internationales de toutes sortes, territoriales et commerciales, pourraient modifier la donne pour la prochaine élection présidentielle et donner...

L’écologiste Marine Tondelier, le socialiste Olivier Faure, Clémentine Autain et François Ruffin se sont accordés pour organiser une primaire de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30