On ne peut pas faire l’économie d’une défense collective

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

A l’image de la plupart des grands mouvements sociaux, celui des « gilets jaunes » a démarré de manière inattendue en octobre 2018 à travers des appels à manifester diffusés très largement sur les réseaux sociaux. C’est donc un mouvement partant d’initiatives individuelles[1. Au départ, une personne très militante met en ligne en mai 2018 sur la plateforme change.org une pétition « Pour une baisse des prix des carburants à la pompe ». Les signatures ne deviendront nombreuses qu’en octobre, après que la presse y ait fait écho. Va suivre la création de différents groupes Facebook qui réunissent aujourd’hui 2, 7 millions de personnes, ce qui est énorme. Voir Roman Bornstein, « En immersion numérique avec les gilets jaunes », site de la Fondation Jean-Jaurès, 14 janvier 2019.], en dehors des grandes organisations syndicales ou des associations constituées.

La revendication de départ est d’ordre fiscal : s’opposer à l’augmentation prévue de la taxe qui frappe les produits énergétiques1. Le mouvement va se structurer autour des manifestations hebdomadaires du samedi à partir du 17 novembre, mais aussi autour de barrages routiers plus ou moins filtrants et plus ou moins pérennes. Assez vite les revendications s’élargissent. C’est à la fois l’importance de la pression fiscale qui est contestée mais aussi l’inégalité des impôts, pesant bien plus sur les catégories sociales défavorisées que sur les plus riches. Ces derniers ont notamment bénéficié de la suppression de l’ISF, mesure très contestée par une forte majorité de Français. C’est très vite l’insuffisance du pouvoir d’achat des précaires et des catégories populaires qui est mis en avant.

Toutes ces revendications mettant en cause des mesures gouvernementales, le mouvement ne pouvait que se politiser rapidement, dans le contexte général de contestation des élites politiques, déjà ancien mais croissant ces dernières années.

Se sont développés des appels à la démission du Président, qui serait complice des élites mondialisatrices, et des demandes d’instauration du référendum d’initiative populaire, pour donner du pouvoir aux citoyens de base et pas seulement à leurs représentants, considérés comme souvent très éloignés des préoccupations des Français.

À quel mouvement social passé comparer celui des « gilets jaunes » ?

Le caractère populaire du mouvement, son plus fort impact dans les territoires ruraux et les petites villes et son orientation fiscale peuvent faire penser aux jacqueries de l’ancien régime ou au mouvement de contestation des impôts par les petits commerçants et artisans derrière Pierre Poujade dans les années 1950.

Le mouvement des « gilets jaunes » n’a jamais été très massif. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, c’est le 17 novembre 2018 qui aurait le plus mobilisé (autour de 300 000 personnes) pour descendre fin janvier autour de 70 000 personnes2. Le 8 décembre, Il y aurait eu environ le même nombre de manifestants dans les cortèges des « gilets jaunes » que dans ceux des marches pour le climat, alors que celles-ci – pacifiques – n’ont eu qu’un très faible écho médiatique.

On a donc connu beaucoup de conflits beaucoup plus mobilisateurs. En 1968, il y a probablement eu autour de 7,5 millions de grévistes et d’autres, sans arrêter le travail, ont participé à des manifestations de soutien au mouvement3. En 1984, 850 000 personnes ont défilé pour défendre l’école privée contre le projet de grand service public unique de l’éducation voulu par le pouvoir socialiste ; et dix ans plus tard la manifestation pour défendre l’école publique avait connu un succès assez semblable. Pour s’opposer au contrat première embauche en mars 2006, au moins un million de personnes avaient arpenté le bitume. En 2009 et 2010, à l’initiative des syndicats, plusieurs manifestations dans plusieurs centaines de lieux, notamment pour s’opposer aux réformes des retraites, auraient atteint les 3 millions de participants.

Mouvement des « gilets jaunes » et mouvement de mai-juin 1968

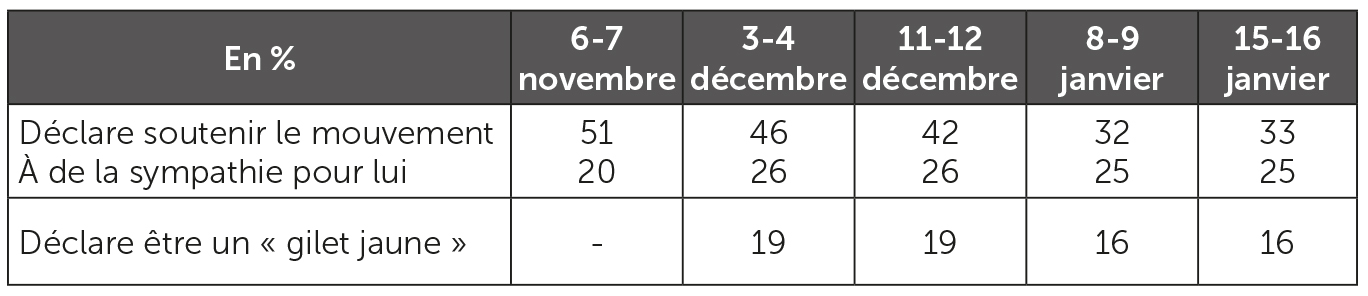

Si le mouvement des « gilets jaunes » a eu beaucoup d’écho dans les médias, et si le pouvoir politique a dû satisfaire un certain nombre de revendications, c’est parce que le mouvement a donné lieu à des violences répétées4 et parce que le soutien de l’opinion publique a été très fort. Si on compare avec mai-juin 1968, le mouvement récent y ressemble par le recours à la violence (même si celle-ci n’est pas souhaitée par beaucoup de « gilets jaunes », comme elle ne l’était pas par beaucoup de personnes dans les manifestations soixante-huitardes). Par contre le soutien de l’opinion est très différent. D’après le sondage de 1968 déjà cité, il y avait alors plus de personnes défavorables (48 %) que de gens soutenant le mouvement (39 %). Celui des « gilets jaunes » s’est au contraire révélé extrêmement populaire. Et cette popularité ne décroît que lentement, comme le montre le tableau 1.

Début novembre, avant même que ne commencent les manifestations du samedi, le total du soutien déclaré et de la simple sympathie représente 71 % de la population. À la mi-décembre, il est encore de 68 %5. Le déclin s’amorce en janvier mais reste élevé : 58 % sont favorables, 27 % opposés ou hostiles, 15 % indifférents.

Une autre question des mêmes sondages Ifop demande de dire si on se sent « gilet jaune ». On dénombre ainsi la part des plus convaincus, qui est très importante : encore 16 % à la mi-janvier. Et 44 % disent soutenir le mouvement, même s’ils ne se sentent pas « gilets jaunes ». L’ « identité gilet jaune » est un peu plus fréquente chez les 35-49 ans (22 %), les employés (25 %) et les ouvriers (26 %), les chômeurs (27 %). Ce sont les personnes ayant des diplômes professionnels (CAP-BEP) qui se sentent le plus « gilet jaune » et non pas les moins diplômés, ni bien sûr ceux qui ont fait des études longues. Alors que le mouvement de mai-juin 1968 avait davantage mobilisé dans la région parisienne, celui des « gilets jaunes » touche plus les communes rurales ou urbaines en région, et davantage au sud qu’au nord de la France.

L’enquête réalisée par des universitaires de Sciences po Grenoble par internet auprès des « gilets jaunes » membres de 300 groupes Facebook confirme très largement ce tableau sociologique6. Le mouvement est surreprésenté en milieu rural (42 % vivent en rural contre 34 % de la population française (enquête ISSP, 2017) et fortement sous-représenté dans les grandes agglomérations. Plus féminin, privilégiant les personnes de plus de 35 ans, appartenant à la population active (en emploi ou au chômage), il comporte beaucoup de catégories populaires et moyennes, une surreprésentation des commerçants et artisans7, mais un déficit de cadres. L’enquête souligne – au-delà des situations socioprofessionnelles – l’importance des personnes précaires et à faibles ressources dans l’ensemble des actifs du mouvement.

Comment interpréter cette très forte mobilisation observée depuis l’automne ? Quel est l’univers de valeurs autour duquel le mouvement des « gilets jaunes » se retrouve ? Est-il plus proche de valeurs matérialistes ou post-matérialistes ?

On peut lire la signification du mouvement des « gilets jaunes » à travers la théorie du post-matérialisme, développée par Ronald Inglehart. Ce grand politologue américain, à l’origine spécialiste de l’étude des opinions publiques en Europe de l’Ouest, observait les mouvements sociaux de 1968 en France et les opinions publiques de la décennie postérieure dans l’Europe de l’Ouest. Mai 1968 faisait émerger des revendications étudiantes en faveur de l’autonomie des individus contre toutes les formes du contrôle social. Les revendications salariales restaient importantes mais Inglehart insistait sur la montée de nouvelles demandes, à l’initiative des cadres et des techniciens, de plus en plus nombreux et voulant plus de responsabilités dans les processus de décisions8. Selon lui, au fur et à mesure qu’on est sorti d’un monde de pénurie, dans le contexte des Trente glorieuses, et que donc les besoins matériels essentiels sont garantis pour toute la population – ou presque –, le système de valeurs des Européens évolue. Ils tendraient à devenir post-matérialistes, ne cherchant plus avant tout les satisfactions matérielles et la sécurité dans leur quotidien – celle-ci étant assurée – mais la qualité de la vie, l’expression de soi, autant dans leur vie privée que dans l’espace public. Les individus deviennent des citoyens plus critiques et plus compétents en politique car ils sont aussi plus instruits. Cette théorie explique très bien la montée de mouvements écologistes, le souci du climat et de la préservation de la planète.

Mais dans son dernier ouvrage9, Inglehart, tout en rappelant sa théorie et continuant à la défendre, l’adapte sensiblement. Il reconnaît qu’avec la fin des Trente glorieuses, avec la montée du chômage depuis les dernières décennies du XXe siècle, avec la croissance des inégalités de revenus, avec aussi la Grande récession de 2008, avec l’arrivée de nombreux réfugiés (économiques ou politiques), le monde est devenu plus incertain, au moins pour une partie de la population, en particulier tous les perdants de la mondialisation.

Dans ce contexte, les partis de la classe ouvrière ont perdu une grande partie de leurs soutiens, attirés par les formations populistes.

Celles-ci développent des valeurs de fermeture, de repli sur soi-même, de crispation sur des valeurs conservatrices et identitaires, rejetant l’ouverture sur le monde et dénigrant les minorités ethniques. Ils défendent l’octroi d’avantages matériels aux seuls nationaux.

Le mouvement des « gilets jaunes » semble – dans un premier temps – très bien s’inscrire dans ce contexte de retour à des valeurs matérialistes, en lien avec les revendications des perdants de la mondialisation. Ce ne sont probablement pas les plus exclus qui s’y expriment le plus, mais les catégories populaires sont fortement représentées dans ce mouvement. Le fait d’avoir des qualifications professionnelles et un certain bagage scolaire, mais de ne pas pouvoir vivre selon les standards moyens de la population, est source de fortes frustrations. L’enquête de Sciences Po Grenoble met bien en évidence ces attentes économiques. Beaucoup critiquent les fortes inégalités salariales et demandent davantage de pouvoir d’achat pour pouvoir vivre dignement.

Mécontents de leur situation et de sa dégradation, les membres et les sympathisants de ce mouvement se caractérisent aussi par un grand rejet de la classe politique et de toutes les élites qui monopolisent le pouvoir et adoptent toujours des solutions favorables aux riches. Ils n’aiment d’ailleurs souvent pas les catégories de gauche et de droite et défendent la spécificité de leur combat par rapport à ce clivage.

Mécontents du sort qui est le leur, beaucoup tendent à se replier sur les valeurs nationalistes et sur le rejet de la mondialisation (83 % la jugent négative d’après l’enquête de Sciences Po Grenoble). Ils sont très souvent souverainistes et eurosceptiques. Les attitudes négatives à l’égard de l’immigration y sont répandues (près de 6 sur 10 jugent qu’il y a trop d’immigration10).

Le populisme est donc très présent dans le mouvement. Les pouvoirs publics ont eu beaucoup de mal à entrer en contact et à dialoguer avec des acteurs suspicieux et craignant beaucoup les récupérations politiques. Les prises à partie violentes des élus n’ont pas été rares. De la même manière, la critique des journalistes, parfois empêchés physiquement de faire leur travail et qui se font désormais souvent accompagner sur les manifestations par des agents de sécurité, a été très forte. Alors que paradoxalement, les médias d’actualité ont eu un rôle important dans le succès du mouvement auquel ils ont donné beaucoup d’écho11. La critique des élites a tendu à engendrer une suspicion généralisée, y compris à l’égard des personnes qui tentaient d’émerger pour représenter leurs revendications !

Politiquement, l’identité « gilet jaune » va souvent de pair avec une sympathie pour les partis les plus radicaux : selon le sondage Ifop de mi-janvier déjà cité, 32 % des sympathisants du Rassemblement national se sentent « gilet jaune », 23 % de ceux de Debout la France et de La France insoumise. Alors que, dans les autres partis, très peu s’y identifient (seulement 5 % pour les sympathisants de LREM, 7 % pour LR et EELV). C’est un mouvement qu’on peut qualifier de populiste car très critique à l’égard des médiations de la démocratie représentative, et qui suscite de la sympathie aussi bien dans la gauche que la droite radicale.

Si le mouvement des « gilets jaunes » est largement un mouvement lié aux frustrations d’une large partie des catégories populaires, on ne peut le réduire à un mouvement de type matérialiste.

Certes on n’y observe pas beaucoup de sympathie pour l’écologie, qui est un des traits forts de la montée de valeurs post-matérialistes depuis les années 1970. Les « gilets jaunes » sont plus préoccupés par le prix de l’essence que par le réchauffement climatique.

Mais on note que les « gilets jaunes » sont davantage intéressés par la politique que le reste de la population. Et l’enquête de Sciences Po Grenoble repère l’importance dans le mouvement des personnes qui manifestent pour la première fois. Ils ne le font pas que pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Leur critique des élites politiques les a conduits à revendiquer une transformation du système politique vers davantage de démocratie directe. Il y a là une dimension très importante du post-matérialisme : vouloir que les individus puissent s’exprimer, être acteurs de la cité et pas seulement des citoyens passifs qui ne s’engageraient que par un vote lors de la présidentielle. Très critiques à l’égard du fonctionnement de la démocratie, ils sont 93 % à dire que « Le peuple, et pas les responsables politiques, devrait prendre les décisions les plus importantes » et 53 % se disent favorables à une prise de décision par des personnes tirées au sort, donc par de simples citoyens, qui seraient beaucoup plus représentatifs que les élus émanant des processus électoraux. On sait aussi que le référendum d’initiative citoyenne a émergé très fortement au cours des débats.

Ce mouvement est donc en fait « mixte », avec à la fois des revendications matérielles fortes et des demandes de changements sociétaux beaucoup plus qualitatifs, de nature post-matérialiste. En ce sens, le mouvement des « gilets jaunes » est tout à fait à l’image des valeurs politiques de l’ensemble de la société française et plus largement des sociétés européennes. Contrairement à ce que pronostiquait Inglehart sur le sens de l’histoire, prévoyant la domination rapide des valeurs post-matérielles, nos contemporains sont surtout caractérisés par la mixité de leurs demandes : ils veulent en permanence à la fois des satisfactions matérielles mais aussi beaucoup de qualité de vie.

Pierre Bréchon

Professeur émérite de science politique

Chercheur à PACTE (Sciences po Grenoble/CNRS)

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

Les réseaux sociaux ont tour à tour été perçus comme la solution à la « crise » de la démocratie...

Dans notre monde en mutation, instable, marqué par des crises successives et des transformations profondes, les entreprises ont plus que...

Depuis quelques décennies, notre École traverse une crise. Il ne s’agit ni d’une crise des moyens, ni d’une crise de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30