Un historien façonné par trois siècles

Alain Corbin est l’un de nos plus grands historiens et a enseigné successivement aux Universités de Limoges, de Tours puis...

Toluna, Harris Interactive et Séance Publique ont lancé en début de législature un « Observatoire Parlement », une étude barométrique qui permet de comprendre comment les Français suivent et s’approprient l’actualité du Parlement, de ses textes et de ses forces politiques. Pour la Revue Politique et Parlementaire, Jean-Daniel Lévy analyse les résultats de la sixième vague de ce sondage.

Revue Politique et Parlementaire – Dans quelle mesure ce sondage confirme-t-il l’attachement des Français au Parlement ? Y a-t-il une évolution de cet attachement au fil du temps ?

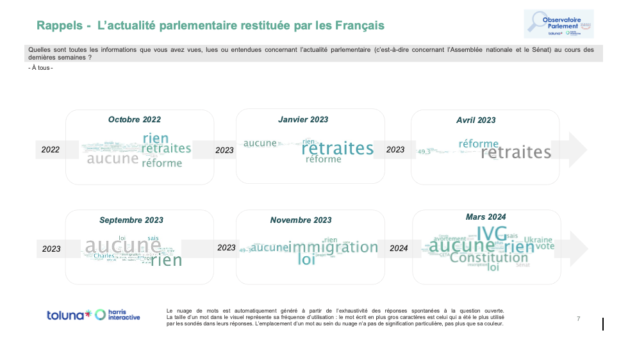

Jean-Daniel Lévy – Harris Interactive et Séance Publique ont mis en place le premier et seul observatoire du Parlement réalisé auprès du grand public (plus de 1 000 personnes interrogées à chaque fois). Six vagues d’enquêtes ont été publiées depuis septembre 2022. Dans un contexte d’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale pour l’exécutif où le Parlement est appelé à jouer un rôle plus important encore que par le passé, il nous paraissait utile de suivre les évolutions des opinions à l’égard du pouvoir législatif. Ces études traduisent et un intérêt et un attachement au Parlement. Intérêt car, lorsque nous demandons aux Français (sans rien leur proposer) ce qu’ils ont retenu de l’actualité parlementaire… ils nous restituent un certain nombre d’éléments lorsque des confrontations évidentes ont eu lieu et moins lorsque celles-ci ont moins été relayées. Ainsi ont-ils identifié avec force le débat sur la réforme des retraites, le recours au « 49.3 », à la loi immigration, aux débats sur l’inscription de l’IVG dans la Constitution voire à ceux relatifs à la politique à mener à l’égard de l’Ukraine. Lorsque le calendrier est moins chargé, nos compatriotes le remarquent également.

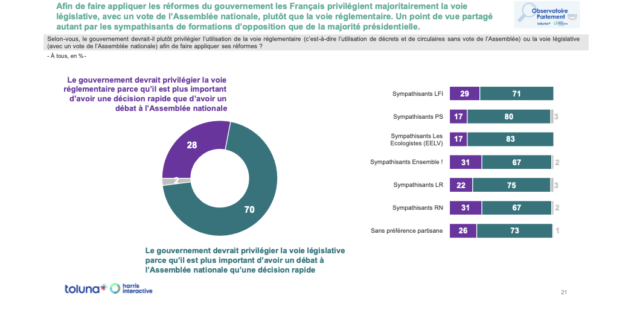

On peut mesurer l’attachement au Parlement au regard de la place qui doit lui être dévolu. Et même si les Français ne se lèvent pas le matin en claironnant « Vive le Parlement ! » observons que :

On peut mesurer l’attachement au Parlement au regard de la place qui doit lui être dévolu. Et même si les Français ne se lèvent pas le matin en claironnant « Vive le Parlement ! » observons que :

RPP – Quelle importance les Français accordent-ils au rôle du Parlement dans l’élaboration des lois et en matière de contrôle du gouvernement ?

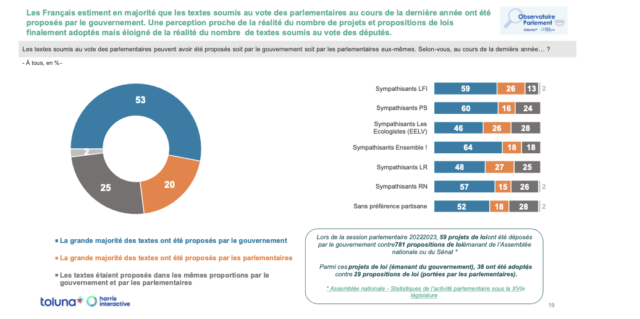

Jean-Daniel Lévy – Dire que les Français savent précisément comment fonctionnent nos institutions, et notamment le Parlement, serait exagéré : ils mésestiment l’importance des commissions, se trompent quant aux conditions d’élaboration de la loi et sont critiques lorsque le débat ne peut pas se produire.

Ils sont dans l’erreur quant aux conditions d’élaboration de la loi parce, qu’à tort, ils ne savent pas que bien plus de propositions de lois que de projets de lois sont soumis au Parlement. Le graphique suivant le montre bien.

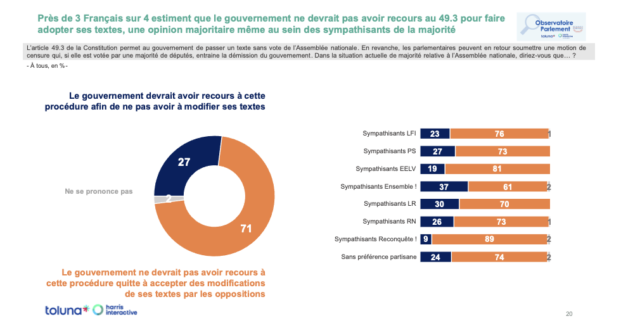

Ils sont par ailleurs critiques lorsqu’ils estiment que le Parlement ne peut pas s’exprimer. Nous l’avions identifié dès l’automne 2022. Alors même qu’il n’était pas nettement question, dans le débat public, du recours au « 49.3 », 71 % des Français se déclaraient opposés à son usage, même chez les proches de la majorité présidentielle.

Enfin, dans un contexte où l’on évoque souvent une dépolitisation, voire un jugement d’une majorité de citoyens sur l’inefficacité des institutions notons que l’Assemblée nationale non seulement est perçue comme le premier acteur ayant la capacité de changer la vie des Français mais également, et surtout, que près des deux tiers des personnes interrogées le pensent. A ce titre, on le voit, le jugement est plus net concernant cette institution qu’à l’égard du Président de la République ou des collectivités locales. On remarque également que pour plus d’un Français sur deux le Sénat a également cette capacité.

RPP – Dans quelle mesure les Français font-ils confiance au Parlement pour représenter leurs intérêts ? Le sondage permet-il d’identifier des facteurs qui influencent la confiance des Français dans le Parlement ?

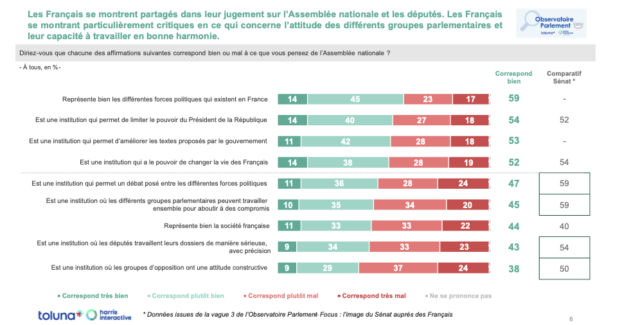

Jean-Daniel Lévy – Nous ne sommes pas (encore ?) dans une situation d’opinion où les Français demanderaient la représentation de leurs seuls intérêts. D’une manière globale, l’attente de nos compatriotes est déjà la défense de l’intérêt général. Celui-ci est, inévitablement, protéiforme et dépend notamment de la position sociale des individus. Quoi qu’il en soit, on remarque que près de 44 % des Français estiment que l’Assemblée nationale (40 % pour le Sénat) représente bien la société française. Ce qui participe de la confiance, mais peut-être est-ce lié à la composition actuelle de la chambre basse, c’est le fait qu’aux yeux de 59 % des Français, l’Assemblée nationale représente bien les différentes forces politiques, que le Parlement sont des institutions qui permettent de limiter le pouvoir du Président de la République et qu’une amélioration des projets de loi leur apparait possible.

La France reste encore et un pays politique et un pays qui valorise la conflictualité positive : l’affrontement sur des bases saines mais montrant de réels désaccords de fond. La confiance dans le Parlement s’en nourrit. Il s’agit d’un des lieux où l’affrontement apparait le plus clair et le plus visible.

RPP – Quelles sont les implications de la majorité relative pour le fonctionnement du Parlement et comment les Français perçoivent-ils ce nouveau mode de fonctionnement ?

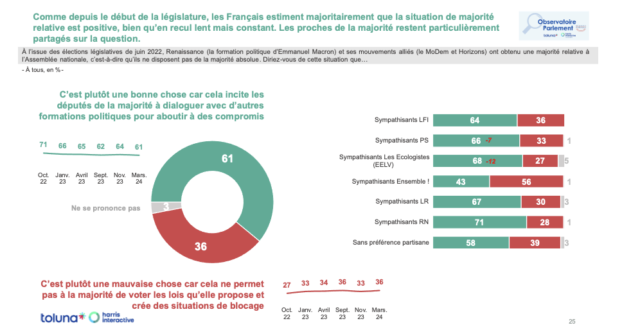

Jean-Daniel Lévy – Rappelons déjà, que pour la première fois depuis 1988 dans des conditions politiques différentes, les élections législatives suivant une présidentielle n’ont pas débouché sur une majorité absolue pour le Président. Les Français l’ont fait en conscience. Dès avant le scrutin, ils ne souhaitaient pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale pour les soutiens du Président de la République. D’ailleurs, quelques mois après le scrutin, 71 % des électeurs indiquaient qu’il s’agissait d’une bonne chose que Renaissance et ses alliés ne disposent pas d’une majorité absolue et cela inciterait les députés à dialoguer avec d’autres formations politiques pour aboutir à des compromis. On observait, d’ailleurs, que seuls 53 % des proches de la majorité estimaient qu’il s’agissait d’une mauvaise chose.

Nous ne sommes donc pas face à des Français qui estimeraient que le fonctionnement est profondément limité.

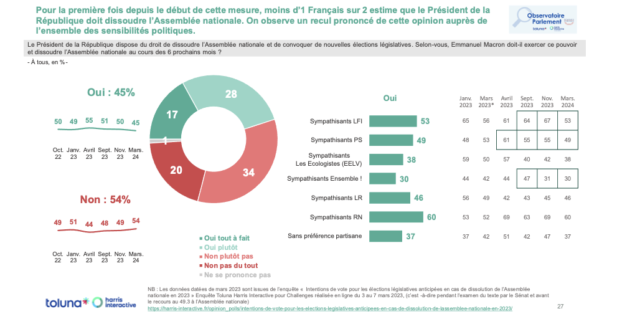

A titre illustratif, nous remarquons que les Français n’appellent pas à une dissolution de l’Assemblée nationale. Et que, globalement, cette appétence a eu tendance à se réduire au cours de cette dernière année.

RPP – Quelles sont les principales leçons à tirer de ce sondage pour les acteurs politiques français ? Quelles mesures pourraient être prises pour répondre aux attentes des Français ?

Jean-Daniel Lévy – Si l’on devait retirer un enseignement ce serait celui-là : « Faites de la politique » au sens noble du terme. Non du calcul mais de la confrontation. Le politique se meurt de ce qui peut apparaitre comme un consensus gestionnaire. La France n’est pas une entreprise pas plus que le Parlement son conseil d’administration (ou de surveillance). L’attente à l’égard du politique est telle que les Français attendent l’expression de désaccords de fond sincères.

Jean-Daniel Lévy

Directeur délégué Harris Interactive France

Stratégies politiques et d’opinion

Propos recueillis par Arnaud Benedetti

Alain Corbin est l’un de nos plus grands historiens et a enseigné successivement aux Universités de Limoges, de Tours puis...

La justice française souffre d’une lenteur endémique, qui décourage les magistrats et désespère les justiciables.

Ces mesures risquent cependant de produire autant d’effets négatifs que positifs, si tant est que l’on parvienne à les mettre...

la logique géoéconomique domine les crises. N’est-il pas temps de se saisir de cette lecture pour éclairer les transformations du...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30