Qui tient encore la maison commune ?

Il y a des crises visibles. Et puis il y a celles qui travaillent les sociétés en profondeur sans faire...

Les événements récents conduisant à une situation quasi insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie sont en majorité interprétés par les médias et les personnalités politiques comme un relent de conflit colonial entre Kanaks indépendantistes et Caldoches légitimistes. Si cette lecture garde évidemment tout son sens historique, elle élude une situation économique récente résultant de manœuvres géopolitiques inconnues du grand public : la guerre du nickel.

Le nickel a longtemps été considéré comme une impureté associée au raffinage du cuivre. Au XVIIème, les ouvriers travaillant dans les mines de Saxe, fulminant contre cette impureté complexe à séparer, l’avaient appelée «kupfernickel» ou «démon du cuivre»1. Identifiant en 1751 un nouvel élément métallique très semblable au kupfernickel de Saxe, le chimiste suédois le baptisa nickel.

En parcourant la Nouvelle-Calédonie, l’ingénieur français Jules Garnier y découvre en 1864 une roche nickélifère de couleur verte nommée en son honneur la « garniérite ».

Cette découverte va provoquer une « ruée vers le nickel » avec la création en 1880 de la SLN (Société Le Nickel) rapidement rachetée en 1883 par la famille Rothschild.

Son siège restera longtemps installé dans la ville de Thio rebaptisée pour l’occasion « Nickeltown ». Via son ancienne colonie, la France est donc le berceau de l’exploitation industrielle du nickel.

Le nickel peut s’extraire de deux types de roches : les amas sulfurés et les latérites. Très présents dans les sous-sols canadiens, sud-africains et russes, les amas sulfurés se raffinent aisément. En revanche le nickel extrait des latérites (Indonésie et Nouvelle Calédonie) est de qualité médiocre et nécessite un raffinage complexe et énergétivore (2 à 5 fois plus d’énergie).

Initialement considéré comme un déchet, le nickel va rapidement prendre une place incontournable dans les sociétés modernes. Grâce à ses propriétés peu corrosives il va d’abord remplacer le cuivre dans la fabrication des pièces de monnaie puis associé au chrome, il va devenir l’ingrédient de base de nombreux alliages comme l’acier inoxydable.

Les alliages comptent aujourd’hui pour 70% de la demande mondiale de nickel.

Grâce à ses propriétés magnétiques, il intervient dans la fabrication des aimants. Et enfin grâce à ses propriétés électrochimiques il participe à la fabrication des accumulateurs et des batteries. Le nickel est ainsi devenu un élément crucial de la production de smartphones mais aussi de la transition énergétique: aimants permanents des éoliennes et sulfate de nickel présent dans les cathodes des batteries ion-lithium des véhicules hybrides et électriques.

Un véhicule électrique contient en moyenne 55 kg de nickel.

Au cours des dernières années, le marché du nickel a été fortement perturbé par la relation incestueuse d’un couple producteur/consommateur ayant mis la main de façon insidieuse sur le marché mondial.

La consommation mondiale de nickel apparait particulièrement singulière2 :

la Chine consomme 55% de la production suivie par le Japon avec seulement…4% et les Etats-Unis 3%.

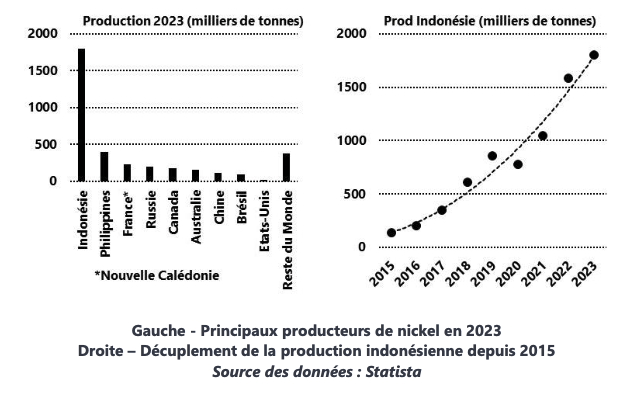

On retrouve au niveau de la production un panorama tout aussi surprenant : l’Indonésie produit la moitié du nickel mondial suivie les Philippines avec 11% et la France (Nouvelle Calédonie) avec 6%. Cette situation très récente est notamment liée à un accroissement exponentiel de la production indonésienne : en moins de dix ans elle a plus que décuplé. Comment l’Indonésie et la Chine ont-elles pu aussi rapidement devenir les géants du nickel3 écrasant toute concurrence sur leur passage ?

Premier producteur mondial d’acier, d’éoliennes de panneaux solaires et de batteries, la Chine a un besoin exponentiel de nickel, un métal qu’elle ne produit qu’en faibles quantités. Consciente de l’énorme potentiel nickélifère indonésien (42% des réserves mondiales4), l’Empire du Milieu a passé avec son voisin insulaire le « pacte du diable »5. En y finançant massivement et à vitesse stratosphérique le développement de nouvelles mines de nickel, le couple infernal a en un clic formé un oligopole anti-concurrentiel inondant le marché de nickel indonésien6. Les conséquences économiques ne se sont pas fait attendre.

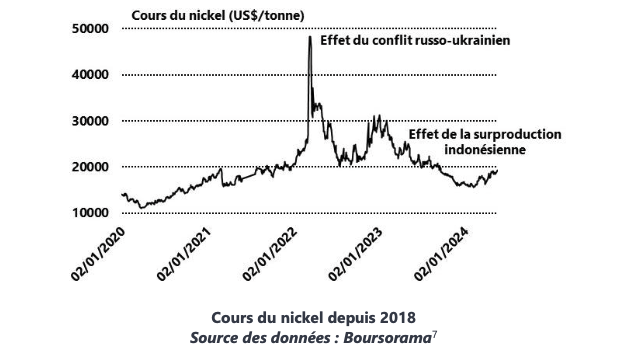

La demande croissante de nickel notamment liée à l’émergence des véhicules électriques couplée à une stagnation de l’offre avait soutenu les cours au début de la décennie. Ainsi, le prix à la tonne avait presque doublé entre début 2020 et début 2022 passant de 12 000 $/ à 20 000 $/t. En février 2022, le déclenchement du conflit russo-ukrainien concomitant au retard dans l’autorisation des quotas de production du gouvernement indonésien et à une forte spéculation au LME (bourse des métaux de Londres) avaient fait exploser des cours frôlant 50000 $/tonne début mars 2022.

7

Restés élevés jusque début 2023 (nouveau pic à 31000$ le 3 janvier 2023), les cours ont ensuite entamé une chute vertigineuse. Par suite de la surproduction indonésienne, le prix à la tonne a perdu 30% de sa valeur au cours de l’année 2023. Une descente aux enfers qui s’est poursuivie atteignant 50% au premier trimestre 2024.

Si l’Indonésie, bénéficiant de coûts de production parmi les plus faibles du monde, ne semble pas trop souffrir de cette crise, il n’en n’est pas de même des autres acteurs touchés de plein fouet par l’effondrement des prix.

En Australie (6ème producteur mondial), l’activité nickelifère est jugée en grand danger au point que les géants miniers Glencore, BHP, le First Quantum Mineral et IGO ont décidé à la hâte de retarder nombre d’investissements prévus. Troisième producteur mondial (230 000 tonnes extraites en 2023 soit 6% de la production mondiale) recélant dans son sous-sol 30% des réserves, la Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à l’hécatombe. Principale ressource, le nickel est le poumon économique de l’archipel employant directement ou indirectement le quart de la population et contribuant à 20% de son PIB8.

Mais d’atout historique, le métal gris est en train de se transformer en malédiction pour la collectivité d’Outre-Mer.

Extrait à partir d’une latérite de qualité médiocre davantage destinée aux aciers inoxydables qu’aux batteries, la filière néo-calédonienne souffre à la fois de la baisse de la teneur en nickel, de la hausse du coût de l’énergie, de la récente baisse des prix, de la forte concurrence Indonésienne et de l’effondrement des ventes. Une situation devenue intenable pour la plupart des entreprises néo-calédoniennes depuis début 2024.

Premier en employeur de l’archipel, la SLN (Société Le Nickel, filiale d’Eramet) a vu ses ventes chuter de 50% au cours du premier trimestre 2024. Les deux autres sociétés minières, Prony Resources et Koniambo Nickel SAS (capital détenu à 51% par la Société Minière du Sud Pacifique et 49% par Glencore) sont également en grandes difficultés. En conséquence, Glencore a décidé de vendre sa participation dans KNS et Eramet d’arrêter tout investissement au sein de la SLN.

Pour pallier l’urgence de la situation et faire face aux échéances de trésorerie, l’État français a sorti son carnet de chèque9,[10.https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/nickel-un-pret-de-7-milliards-de- francs-de-l-etat-a-eramet-pour-eviter-la-cessation-de-paiements-de-la-sln- 1467288.html],10 octroyant aux trois compagnies près de 400 M€ sous forme de prêts, d’aides et de subventions. L’Etat a aussi proposé aux trois compagnies des aides au chômage partiel ainsi que des schémas d’étalement de leur dette fiscale. Enfin, pour ne plus faire porter le poids de la dette de la SLN sur les comptes de sa maison mère Eramet, un prêt public de 320 M€ a été converti en fonds propres11.

En échange le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a proposé fin 2023 l’instauration d’un « pacte nickel »12 destiné à rendre la production plus rentable. Le rapport du conseil de l’économie13 publié en août 2023 met en lumière la grosse différence entre extraction et raffinage :

« si l’activité d’exportation de minerai brut est bénéficiaire, à l’inverse tous les métallurgistes présentent des résultats négatifs depuis plus de 10 ans »,

les métallurgistes étant beaucoup plus exposés que les mineurs à la volatilité des cours. Selon le conseil de l’économie « la défaillance simultanée des deux filières multiplierait par deux le chômage dans l’archipel et affecterait lourdement l’équilibre des comptes sociaux et des revenus fiscaux ». Aussi, pour sauvegarder les activités minières, le conseil propose d’arrêter progressivement les activités métallurgiques, une stratégie permettant à terme de préserver la moitié des emplois directs, indirects et induits.

Implicitement le Pacte Nickel (qui n’a toujours pas été voté) restitue à l’état une compétence devenue calédonienne depuis les accords de Nouméa signés en 1998.

Selon Ronald Frère, chef de file du parti indépendantiste il s’agit d’un « pacte colonial de reprise en main de la maîtrise des matières premières ». De quoi compliquer la situation sur place et faire du nickel un élément encore plus central de la crise actuelle.

La situation du Nickel en Nouvelle Calédonie n’est malheureusement qu’un indicateur parmi d’autres de la faillite industrielle européenne face à un rouleau compresseur Chinois devenu inarrêtable.

Comment croire à une potentielle réindustrialisation de l’Hexagone alors que nous sommes incapables de maintenir à flot la dernière exploitation minière française ? L’autosatisfaction du Président pavoisant lors de l’édition 202414 de « Choose France » n’y changera rien.

Les 4 milliards d’investissements dont s’enorgueillit l’exécutif (logistique, data center) ne procèdent en rien à la réindustrialisation d’un pays gangréné par un « stato consumérisme » remarquablement décrit par l’essayiste Jérôme Fourquet15.

Soutenue par un modèle productif performant, la consommation des trente glorieuses a depuis un demi-siècle (le point de rupture est le premier choc pétrolier de 1973), été remplacée par un modèle purement consumériste reposant sur l’extension continue d’une dépense publique financée par des prélèvements de plus en plus confiscatoires. Pour soutenir à tout prix cette consommation de masse et maintenir une croissance artificielle, les gouvernements ont transformé une dépense publique tournée vers l’investissement en pure dépense de fonctionnement : accroissement continu du nombre de fonctionnaires, hausse ininterrompue des budgets des administrations, dépenses sociales beaucoup trop généreuses se doublant de la politique du chèque.

Si à court terme cette stratégie a un effet dopant, sur le long terme elle se traduit par un accroissement stratosphérique de la dette et du déficit du commerce extérieur, une réduction drastique des marges budgétaires et une bureaucratie galopante secrétée par une administration hypertrophiée justifiant son existence en pénalisant au quotidien la vie des acteurs économiques.

En a résulté une désindustrialisation massive du pays dont les filières productives plombées par les charges et le carcan réglementaire ne peuvent lutter à armes égales avec leurs concurrents émergents.

Sauf à changer les mentalités au risque d’un clash sociétal généralisé qu’aucun politique n’assumera, on ne voit pas comment la France peut sortir à moyen terme de ce cycle infernal. Comme le reste, les mines néo-calédoniennes finiront par fermer ou passeront sous tutelle chinoise.

Alessandro Giraudo et Philippe Charlez

Institut Sapiens

Il y a des crises visibles. Et puis il y a celles qui travaillent les sociétés en profondeur sans faire...

Début février, l’Argentine de Javier Milei annonçait la signature d’un accord de commerce et d’investissement réciproque avec les États-Unis de...

Pourquoi un premier ministre choisirait-il de saisir le Conseil constitutionnel d’une loi de finances qu’il a lui-même portée

De la robotique à l’IA agentique, Joëlle Pineau – l’une des personnalités internationales majeures de l’intelligence artificielle

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30