« Il n’y a pas un foutu vote à gagner sur l’Internet ! », telle est la déclaration du directeur de campagne de John Kerry, Jim Jordan, pendant les primaires américaines de 2003.

Depuis, les partis politiques qu’ils soient européens ou américains se livrent à de véritables combats virtuels pour paraître à la pointe de la technologie, « être dans le coup », dans une logique de « monstration de la modernité ». Comme si l’usage intense du numérique pouvait renouveler l’image vieillissante des institutions traditionnelles, souvent appréhendées par les citoyens comme des instances dépassées et trop hiérarchisées. Le militantisme en ligne peut-il « sauver » les partis politiques du déclin ?

En l’espace de dix ans, une campagne électorale – tout du moins nationale – ne peut plus se concevoir sans recourir au numérique. Encore marginal au début des années 2000, Internet s’est propulsé sur le devant de la scène politique française lors de la campagne sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe en 2005 et de l’élection présidentielle de 2007. La « campagne participative » de Ségolène Royal avec le support de son association Désirs d’avenir s’est fortement appuyée sur des interfaces numérisées afin d’impliquer les militants et d’amorcer des débats en ligne. Le succès phénoménal de my.barackobama.com, outre-Atlantique, a encore renforcé l’intérêt des hommes politiques français pour la Toile, notamment en termes de mobilisation des sympathisants. L’essor des réseaux sociaux – Facebook et Twitter – a amené les partis politiques français, lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012, à s’y investir fortement, notamment lors des débats télévisés entre les candidats pour créer le « buzz » et diffuser en ligne la parole de leur favori. Plus récemment, le rôle-clé joué par le cabinet Liegey-Muller-Pons auprès d’Emmanuel Macron ou le recours à la plateforme Nation Builder par les candidats à la Primaire chez les Républicains atteste bien de l’engouement autour du numérique. Cet attrait est d’autant plus fort qu’il est largement relayé par les médias.

Peu importe que les innovations numériques mises en place soient efficaces ou non, et qu’elles soient effectivement innovantes, l’essentiel est qu’elles soient qualifiées comme telles dans les médias. Les innovations proclamées sont d’ailleurs pour la plupart trompeuses : elles ne sont souvent que des imitations de ce qui a déjà été testé ailleurs et se coulent dans les pratiques traditionnelles de l’institution partisane. Pourtant, Internet semble porteur de nombreux espoirs, notamment en termes de renouvellement des pratiques militantes et de « rénovations » des organisations partisanes qui semblent de vieilles charpentes menaçant de s’écrouler. Certains considèrent même que le web est l’avenir de ces structures traditionnelles d’engagement politique car il leur permettrait d’être plus efficaces, plus organisées, plus « ouvertes ». L’ambition est ici de décortiquer certains présupposés tenaces qui accompagnent l’usage du web en politique, en mettant à l’épreuve du terrain empirique certaines représentations mythifiées et discours.

Peu importe que les innovations numériques mises en place soient efficaces ou non, et qu’elles soient effectivement innovantes, l’essentiel est qu’elles soient qualifiées comme telles dans les médias. Les innovations proclamées sont d’ailleurs pour la plupart trompeuses : elles ne sont souvent que des imitations de ce qui a déjà été testé ailleurs et se coulent dans les pratiques traditionnelles de l’institution partisane. Pourtant, Internet semble porteur de nombreux espoirs, notamment en termes de renouvellement des pratiques militantes et de « rénovations » des organisations partisanes qui semblent de vieilles charpentes menaçant de s’écrouler. Certains considèrent même que le web est l’avenir de ces structures traditionnelles d’engagement politique car il leur permettrait d’être plus efficaces, plus organisées, plus « ouvertes ». L’ambition est ici de décortiquer certains présupposés tenaces qui accompagnent l’usage du web en politique, en mettant à l’épreuve du terrain empirique certaines représentations mythifiées et discours.

Le numérique permet-il de dépoussiérer les partis politiques ? C’est en tout cas l’image que souhaitent donner leurs responsables de communication. Mais dans la pratique, le web permet-il de modifier le fonctionnement de ces institutions et les pratiques militantes ? Face à la défection de l’engagement partisan, Internet est-il un moyen d’ « ouvrir » les partis politiques à de nouvelles formes de militantisme et à de nouveaux adhérents ? Les publications récentes qui interrogent les modulations du militantisme attestent de la vivacité, encore actuelle, du débat. Les initiatives mises en place par les partis politiques pendant la campagne pour l’élection présidentielle de 2012 – appel de volontaires non encartés pour prendre part au porte-à-porte, activité militante en ligne de twittos non encartés – et les discours des stratèges du numérique qui incitent à la croissance d’un « militantisme rénové » invitent à questionner les représentations du militantisme et ses changements potentiels.

On ne peut nier les mutations introduites par l’usage interne du numérique en politique : une campagne quasi permanente, même dans les temps ordinaires de la vie politique ; un nouveau rythme de l’information politique, calé sur l’instantanéité des réseaux sociaux ; la possibilité de cibler les portes à frapper ou les mails à envoyer, grâce au travail effectué sur les bases de données ; l’imbrication entre les secteurs de la communication privée marketing et les partis politiques, etc. Malgré toutes ces reconfigurations, les partis politiques semblent rencontrer des difficultés à se détacher de leur mode d’organisation traditionnelle. Pour le dire vite, l’Internet partisan se développe, mais il est ni collaboratif, ni interactif.

Le web est davantage une vitrine technologique, un moyen de rendre plus pragmatique le militantisme par l’offre d’actions qu’un espace d’échange.

Surtout, la volonté de d’encadrement et de contrôle de la communication n’a jamais été aussi centrale, notamment en période électorale. Avec l’essor du militantisme en ligne, les frontières partisanes se sont certes assouplies, mais en aucun cas abattues.

Une parole militante moins encadrée en ligne ?

Parmi les multiples espoirs suscités par Internet, il y a celui d’un meilleur débat politique, plus riche et ouvert à tous. Avec cet outil de communication et d’échange d’informations à l’échelle planétaire, toutes les personnes connectées pourraient, a priori, débattre et partager à distance des argumentaires, des tracts, des vidéos, etc.

Pourtant, les résultats de nombreuses enquêtes académiques convergent et soulignent la difficulté pour les partis politiques de se saisir des potentialités du web, notamment dans sa version web 2.0 (davantage centrée sur les pratiques collaboratives et l’interactivité) car ils ne sauraient se détacher de leur mode d’organisation traditionnelle (volonté de contrôle et formation hiérarchisée). Les partis semblent avoir créé un genre hybride entre le web 1.0 et le web 2.0, résumé par l’expression « web 1.5 ».

En période de campagne électorale, la parole des militants en ligne s’avère surveillée par les instances partisanes pour ne pas desservir leur  candidat. Les adhérents ont bien souvent intériorisé le poids de l’institution partisane et s’autocensurent régulièrement pour entrer dans le cadre proposé par le parti. Le cas du réseau social socialiste, la Coopol, lancé en 2010 est significatif : cette plateforme avait notamment pour objectif de donner la possibilité à tous les sympathisants de gauche de débattre sans limite territoriale. Cette ambition n’a pu être réalisée car les participants ont rapidement déserté le réseau, en raison de sa trop forte modération par la direction du PS. Donner la parole à tous les militants et conserver une image médiatique d’unité du parti s’est révélé difficilement conciliable. Il s’agissait de ne pas afficher en ligne les luttes de courants internes. Ainsi, même sur les outils numériques, la volonté de contrôle demeure.

candidat. Les adhérents ont bien souvent intériorisé le poids de l’institution partisane et s’autocensurent régulièrement pour entrer dans le cadre proposé par le parti. Le cas du réseau social socialiste, la Coopol, lancé en 2010 est significatif : cette plateforme avait notamment pour objectif de donner la possibilité à tous les sympathisants de gauche de débattre sans limite territoriale. Cette ambition n’a pu être réalisée car les participants ont rapidement déserté le réseau, en raison de sa trop forte modération par la direction du PS. Donner la parole à tous les militants et conserver une image médiatique d’unité du parti s’est révélé difficilement conciliable. Il s’agissait de ne pas afficher en ligne les luttes de courants internes. Ainsi, même sur les outils numériques, la volonté de contrôle demeure.

Internet : un moyen de donner envie à de nouveaux adhérents de militer ?

En 2006, en amont des primaires socialistes, est proposée une campagne d’adhésion à faible coût, notamment sur Internet, pour capter de nouveaux adhérents et accroître ainsi la base militante. Des débats internes sur ces « adhérents à vingt euros » ou « adhérents-Internet » posent les jalons des tensions au PS entre la volonté d’ouvrir le parti et celle de maintenir les équilibres internes. L’afflux de 75 000 nouveaux adhérents brouille les calculs partisans et engendre des mécontentements, à tel point que ces militants « hors-sol » sont mal accueillis en section.

« Je faisais partie des adhérents à vingt euros, ça m’a aidé à adhérer. Mais le problème après, c’est qu’on a été mal reçu. Alors, je me souviens, quand on est arrivé la première fois, il n’y avait pas de remise de carte, pas de présentation. Tu arrivais en tant que lambda, déjà que tu ne connaissais rien à la politique, à la vie d’une section. Tu te retrouves tout seul. C’est très difficile d’y aller parce que tu ne connais personne. Je me suis retrouvé au fond de la salle avec des gens qui parlaient devant. Je ne savais pas pourquoi ils parlaient de ces sujets-là. Personne ne te parle. Je suis rentré à la maison et j’étais un peu dégoûté. Si c’est ça la politique, si c’est ça un parti… »

La faible participation des adhérents à vingt euros lors des investitures pour les élections municipales et lors du congrès de Reims atteste bien d’une intégration difficile dans les rangs du PS. Ces déçus n’ont d’ailleurs pas, pour la plupart, renouvelé leur adhésion. Le rôle de la socialisation militante ne peut être négligé dans l’intégration des adhérents au sein de l’institution partisane. Cette difficulté à recruter de manière massive s’est retrouvée au PS lors de la mobilisation pour le porte-à-porte en 2012. La volonté de maintenir les courants internes au sein des sections socialistes a été plus forte que la nécessité de recruter de nouveaux adhérents pour améliorer l’efficacité du porte-à-porte.

« Avant, tu devais faire un dossier de candidature. Tu devais être soutenu par trois membres du PS et t’étais présenté. Donc il y a un truc de fond, de tradition, de ce que c’est être un parti politique. Et après, il y a d’autres trucs qui sont moins… moins nobles et qui sont que les gens qui sont au pouvoir, en fait ils n’ont pas intérêt à ce qu’il y ait des nouveaux qui viennent. Ils ont intérêt à contrôler les militants existants. Ils ont peur que si t’as des nouveaux militants qui viennent, ils ne votent pas pour eux et qu’ils bousculent des équilibres de pouvoir. (…) Stratégiques… En fait les mecs, ils ne veulent pas recruter. »

Le web est souvent considéré comme un moyen de capter de nouveaux militants, à l’engagement plus ponctuel et ne bénéficiant pas de capital militant.

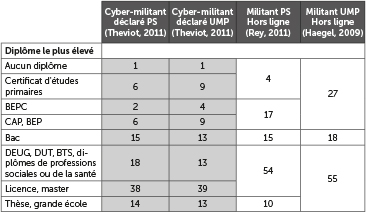

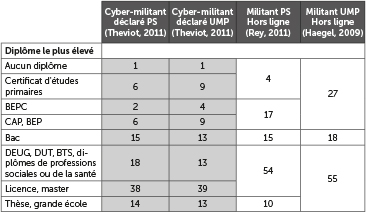

En somme, l’activisme en ligne entraine-t-il un élargissement de l’assise sociologique ? Au contraire, les barrières à l’entrée de l’activisme en ligne dans le cadre de l’adhésion à un parti politique semblent encore plus fortes puisque les cyber-militants possèdent des caractéristiques sociales plus favorisées que les adhérents hors ligne. En effet, militer en ligne est conditionné par la possession de compétences numériques, induites en partie par le positionnement social. Selon notre enquête, les cyber-militants UMP/PS déclarés apparaissent très diplômés : 38 % sont titulaires d’une licence et/ou un Master au PS, 39 % pour l’UMP et 14 % ont fait leur cursus au sein d’une Grande Ecole et/ou ont fait une thèse, 13 % pour l’UMP (cf. figure 1). De façon plus globale, 70 % des cyber-militants socialistes sont diplômés du supérieur, 65 % des cyber-militants UMP. Comparé aux militants classiques de ces partis, on note que le cyber-militant est encore plus diplômé – alors que le militant classique s’avère déjà sur-diplômé par rapport à la population française (28 % des français sont diplômés du supérieur).

Le niveau d’études des adhérents UMP-PS (en %)

En somme, la possibilité de militer en ligne ne contribue pas à améliorer la représentativité des partis politiques et à « ouvrir » le parti à des profils plus diversifiés. Le militantisme en ligne est d’ailleurs investi par certains adhérents afin de faire carrière en politique. L’attrait pour le web s’insère alors dans une dynamique d’ascension au sein du parti, d’hyper-engagement de l’adhérent.

Equiper technologiquement les campagnes pour « moderniser » le militantisme

Que pèsent l’affichage et le tractage, lorsqu’un candidat peut toucher plusieurs millions d’électeurs via l’envoi d’une newsletter ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que le recours au marketing permet désormais de constituer des bases de données qualifiées et de procéder par envoi de mails ciblés, sans avoir à recourir à une force militante conséquente. E. Zuckerman, directrice adjointe du pôle digital d’A. Juppé pour la campagne des Primaires à droite de 2016, insiste sur la dimension scientifique de l’organisation de la mobilisation autour du maire de Bordeaux :

« On est dans une démarche très scientifique. On ne se lance pas tout azimut dedans. On est dans un ciblage par rapport aux données qu’on a. Par exemple, le porte-porte est géré par le pôle digital car c’est de la récolte de données, de l’analyse de données, de la cartographie. Un objectif majeur du porte-à-porte, c’est de rester en contact avec les électeurs rencontrés, en termes de données pour pouvoir ensuite les informer sur les thématiques qui les intéressent et les inciter à se mobiliser, à agir sur le terrain. »

La démarche de compilation des données n’est pas nouvelle en soi, mais s’avère amplifiée avec les possibilités offertes par le numérique et notamment les fameuses big data, 3, 6, 2015, https://sociologie.revues.org/2613]. Cette catégorisation de l’électorat est rendue possible grâce à l’usage d’une base de données qualifiée. Cela permet à la fois de cibler la communication envoyée et de concentrer l’action militante sur des zones du territoire dans un objectif d’efficience et de performativité.

Mais cette vision « moderne » du militantisme où tout est savamment calculé (ne pas passer plus de cinq minutes par porte lors d’une opération porte-à-porte, utiliser tel élément de langage en fonction de tel profil d’électeur, etc.) est fortement critiquée en interne. Plus globalement, les incitations permanentes à utiliser le web sont mal perçues par certains adhérents qui résistent à la numérisation de l’activité militante. Pour ces derniers, faire campagne reste toujours, même avec l’avènement du numérique, « serrer des mains et tenir les murs ». Avec l’usage croissant des data, certains partisans opposent des freins à un possible fichage des électeurs. Les représentations négatives qui entourent le militantisme en ligne sont à la fois liées aux imaginaires d’Internet, au mythe d’un âge d’or du militantisme (lorsque l’activisme en ligne n’existait pas) et à l’imprégnation de la rhétorique de certains responsables politiques attachés aux façons de faire traditionnelles.

*

* *

Les campagnes électorales américaines ont mis en avant un usage démultiplié du numérique, associé à des victoires électorales, notamment celle de Barack Obama en 2008. Sa campagne a été érigée en modèle de réussite et a inspiré de nombreux partis politiques européens. En France, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2012, le think tank Terra Nova a par exemple élaboré des recommandations pour le PS visant à importer des techniques testées lors de la campagne de B. Obama (et notamment la nécessité d’« investir dans une épine dorsale numérique »). L’influence américaine est ici revendiquée comme source d’innovation et de modernisation du parti qui ne sait plus se renouveler et paraît comme enraciné dans des pratiques archaïques : « Notre vie partisane donne aux Français un triste spectacle. Divisions. Indécisions. Archaïsmes. Le changement, la modernité, l’avenir : ces talismans qui faisaient notre force ont changé de camp. Aucune des fonctions vitales (production d’idées nouvelles, opposition au pouvoir, mobilisation électorale) que devrait assumer le parti n’est plus correctement exercée ».

Internet est alors mis en avant comme un signe concret de la volonté de « sauver » les partis politiques du déclin.

Malgré ces discours récurrents, commun à tous les « vieux » partis politiques, autour de la « rénovation », de la « refondation », de la « modernisation » associées à l’usage du numérique, la continuité des pratiques traditionnelles ne peut être contestée.

D’autres enjeux priment sur une refonte organisationnelle profonde, tels que les batailles de courants, les luttes internes de pouvoir, etc. Il s’agit de ne pas bousculer les traditions. La peur du changement ajoute des freins à la rénovation des institutions partisanes.

En refusant de trancher entre des logiques contradictoires de renouvellement et de maintien des traditions, les partis politiques de gouvernement français ont peut-être trouvé le moyen de « tout changer pour ne rien changer ».

Anaïs Théviot

Sciences Po Bordeaux, Centre Emile Durkheim

———-

candidat. Les adhérents ont bien souvent intériorisé le poids de l’institution partisane et s’autocensurent régulièrement pour entrer dans le cadre proposé par le parti. Le cas du réseau social socialiste, la Coopol, lancé en 2010 est significatif : cette plateforme avait notamment pour objectif de donner la possibilité à tous les sympathisants de gauche de débattre sans limite territoriale. Cette ambition n’a pu être réalisée car les participants ont rapidement déserté le réseau, en raison de sa trop forte modération par la direction du PS. Donner la parole à tous les militants et conserver une image médiatique d’unité du parti s’est révélé difficilement conciliable. Il s’agissait de ne pas afficher en ligne les luttes de courants internes. Ainsi, même sur les outils numériques, la volonté de contrôle demeure.

candidat. Les adhérents ont bien souvent intériorisé le poids de l’institution partisane et s’autocensurent régulièrement pour entrer dans le cadre proposé par le parti. Le cas du réseau social socialiste, la Coopol, lancé en 2010 est significatif : cette plateforme avait notamment pour objectif de donner la possibilité à tous les sympathisants de gauche de débattre sans limite territoriale. Cette ambition n’a pu être réalisée car les participants ont rapidement déserté le réseau, en raison de sa trop forte modération par la direction du PS. Donner la parole à tous les militants et conserver une image médiatique d’unité du parti s’est révélé difficilement conciliable. Il s’agissait de ne pas afficher en ligne les luttes de courants internes. Ainsi, même sur les outils numériques, la volonté de contrôle demeure.