Le choix des mots en diplomatie

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

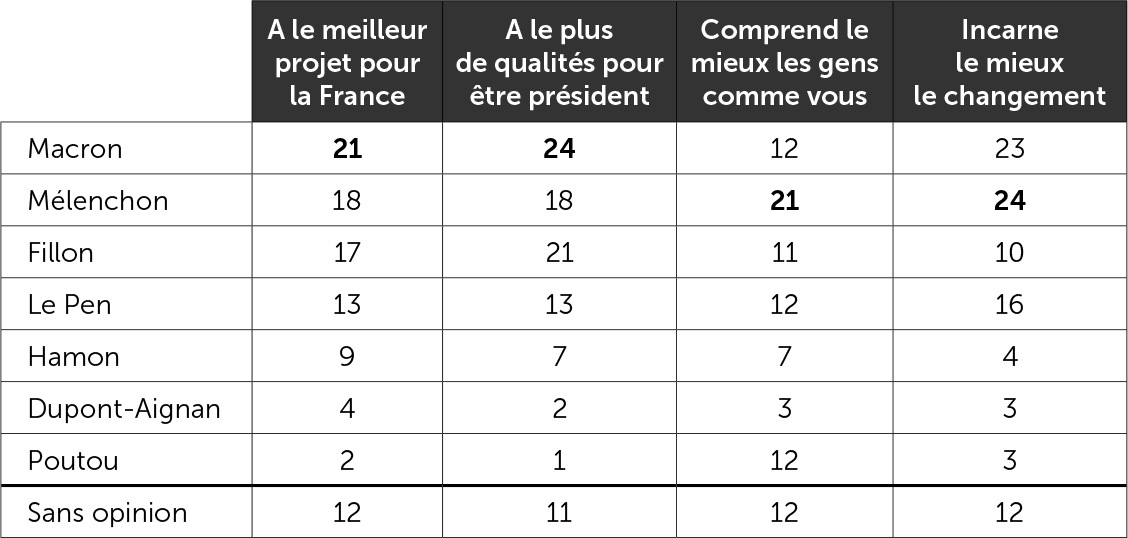

Alors que les poids lourds de la vie politique – Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande, Manuel Valls – sont rejetés par les Français, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen jouent à fond la carte de l’anti-système.

Interroger une campagne électorale représente un sujet trop vaste pour notre exercice. Aussi nous focaliserons-nous sur une dimension majeure depuis les années 60-70 : le suivi de l’opinion dans sa dimension électorale1. Bien que jamais pleinement légitime aux yeux des acteurs politiques, les sondages vont être de plus en plus utilisés comme un objet de communication par les candidats eux-mêmes. Ils continuent bien sûr à orienter les campagnes et deviennent de plus en plus l’épicentre du commentaire politique. C’est aussi, dans des compétitions incertaines, un sujet d’attention pouvant orienter les électeurs les plus politisés.

La victoire de Benoît Hamon, l’un des leaders des frondeurs, portait en elle-même un risque majeur pour le PS, celle de Manuel Valls n’aurait pas été exempte d’aléas. Se jugeant apparemment très fort après une qualification surprise, puis une nette victoire finale (58,7 %), le leader socialiste peut croire en son destin et en la justesse de sa ligne politique. N’est-il pas conforté par les premiers sondages qui le placent autour de 18 % : 2 points de moins que Macron, 3 de moins que Fillon et surtout 9 de plus que Mélenchon. Malgré une entrée tardive en campagne en raison de l’agenda du président, il pense pouvoir temporiser. Il marque une réelle indifférence vis-à-vis de son concurrent du second tour et il privilégie un axe stratégique exclusivement orienté à gauche dans un rassemblement avec Jadot et Mélenchon. Son attitude va contribuer à exacerber une situation de crise interne manifeste au PS depuis plus de deux ans. De son côté le candidat de FI, très tôt parti en campagne, qui n’obtient le soutien officiel du PC que fin novembre 2016, pâtit un temps du relatif succès de la primaire socialiste avec 9 % des intentions de vote, de – 1 à – 2 points par rapport à l’automne. En février, Hamon comme Mélenchon paraissent jouer avec l’idée d’un possible rapprochement. L’opinion s’éloigne un peu du premier au profit du second qui retrouve un palier autour de 11 %. Le 20 mars le premier grand débat organisé par TF1 entre les cinq principaux candidats va bouleverser la donne2. La veille, l’écart n’était plus que d’1,5 point en faveur du socialiste. Le lendemain, c’est l’égalité, puis l’envol de Mélenchon, + 7 points en trois semaines, et parallèlement la chute continue pour Hamon.

Dans le même temps se joue une autre compétition entre Le Pen, Fillon et Macron. Le succès du candidat de la droite est prometteur. Au lendemain de la primaire il connaît un bond de 8 points (28 %). Il détrône Le Pen, ramenée à 24 % (- 5 points), et domine un Macron stable autour de 15 %. En décembre, le candidat, jugeant utile de se distancier un peu du champ politique, accorde, semble t-il, peu d’importance aux quelques voix discordantes qui se font jour dans son camp à propos de la radicalité de son programme évoqué comme thatchérien économiquement et de son projet de réforme de l’assurance maladie.

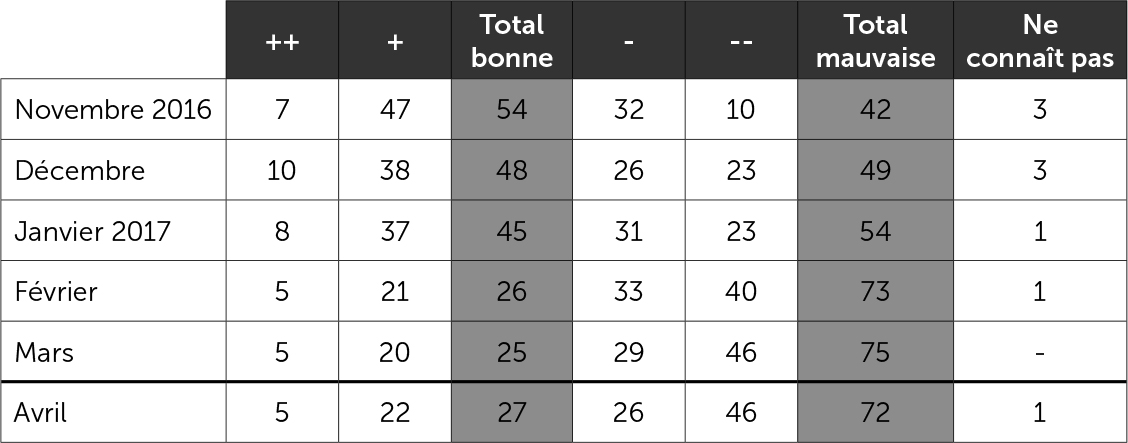

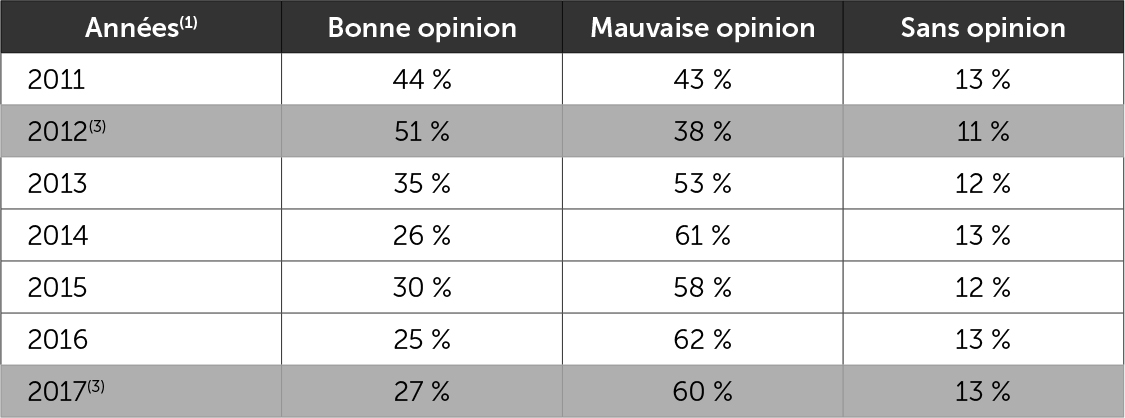

Au début de l’année, le candidat va vite découvrir des indices de vote et de popularité moins favorables. Ainsi dans la cote d’avenir des personnalités du baromètre Kantar-Sofres réalisé les 5 et 9 janvier 2017, il perd 10 points à 31 % par rapport à la précédente enquête au lendemain de la primaire où il en devint leader. La situation apparaît néanmoins peu préoccupante jusqu’au coup de tonnerre de la publication du Canard enchaîné le 25 janvier. Ce sera le début de l’affaire Fillon. Ce dernier est soupçonné d’un emploi fictif de son épouse durant de longues années. Suivant une ligne de défense parfois sinueuse, il va subir jusqu’à la fin mars un feuilleton quotidien amplement orchestré par les médias. Une partie de son entourage souhaite son renoncement, en vain. Dès le début février, sa cote de « bonne opinion » à l’Ifop s’effondre et les intentions de vote fléchissent nettement (tableau 3). On soupçonne une « rupture d’opinion », de fait, il ne passera plus jamais devant Macron.

Question : « Pour chacune des personnalités suivantes, dites moi si vous en avez une excellente opinion (++), une bonne opinion (+), une mauvaise opinion (-), une très mauvaise opinion (–) ou si vous ne la connaissez pas suffisamment »

Ce fait médiatique devient un fait judiciaire sans précédent en pleine campagne présidentielle. Sa mise en examen, le 14 mars, va annihiler tout espoir de reconquête. L’accident brise l’image qu’il s’était construite. Désormais, ses partisans se concentrent sur l’excellence de son programme. Dupont-Aignan, 2 % avant l’affaire, tente de récupérer des suffrages en redoublant de combativité contre Fillon. Il culmine à 5,5 % d’intentions de vote le 21 mars. Au début de l’affaire, Macron double Fillon, puis fait quasi jeu égal avant de le supplanter définitivement le 22 février après un ralliement décisif de François Bayrou. Il dispose désormais, aux yeux des observateurs et de ses concurrents, d’une forte chance de qualification au second tour. Plus tard, Mélenchon espère le devancer voire parvenir à la première place, tant lui et son entourage ont en commun avec l’équipe Fillon, une confiance dans la publication « d’enquêtes » circulant sur le net, publiées chaque jour sur le site de Valeurs actuelles et qui sont parfois reprises sur certaines radios comme sur certaines chaînes d’informations. Le 21 avril, deux jours avant le scrutin, l’organisme Filteris place Fillon à 21,57 % ! certes derrière Le Pen, mais dans devant Mélenchon et… Macron3.

De son côté, Marine Le Pen, confiante dans la solidité de son implantation électorale lors du dernier quinquennat, peut légitimement éprouver quelques craintes au lendemain de la victoire de Fillon, fin novembre. Mais les controverses autour de son programme et plus encore l’accident de janvier vont la replacer en tête jusqu’à mi-mars. À cette période sont évoquées dans les médias des affaires relatives à des emplois fictifs au Parlement européen et à des dissensions internes.

En toute fin de campagne, les médias vont se focaliser sur des taux « sans précédent » d’indétermination de l’électorat qui engendreraient une incertitude totale sur l’issue du scrutin. Outre le fait que le Rolling quotidien de l’Ifop livre à un point près le même indice qu’en 2012 où la participation fut bonne, notre lecture de l’opinion voit, parmi les quatre personnalités du peloton de tête, deux blocs hiérarchisés, d’un côté Le Pen-Macron ou Macron-Le Pen, et de l’autre, sensiblement décroché, Fillon-Mélenchon ou réciproquement.

Au total, les directeurs d’études des instituts de sondage ont, dans l’ensemble, publié des études convergentes et de qualité. Elles ont clairement souligné chacune des phases d’une campagne dynamique sans véritable cristallisation4, avec des croisements de courbes comme jamais depuis 1965. Les sondages ont confirmé leur emprise sur le champ politique et accru leur influence sur des médias de plus en plus en addiction.

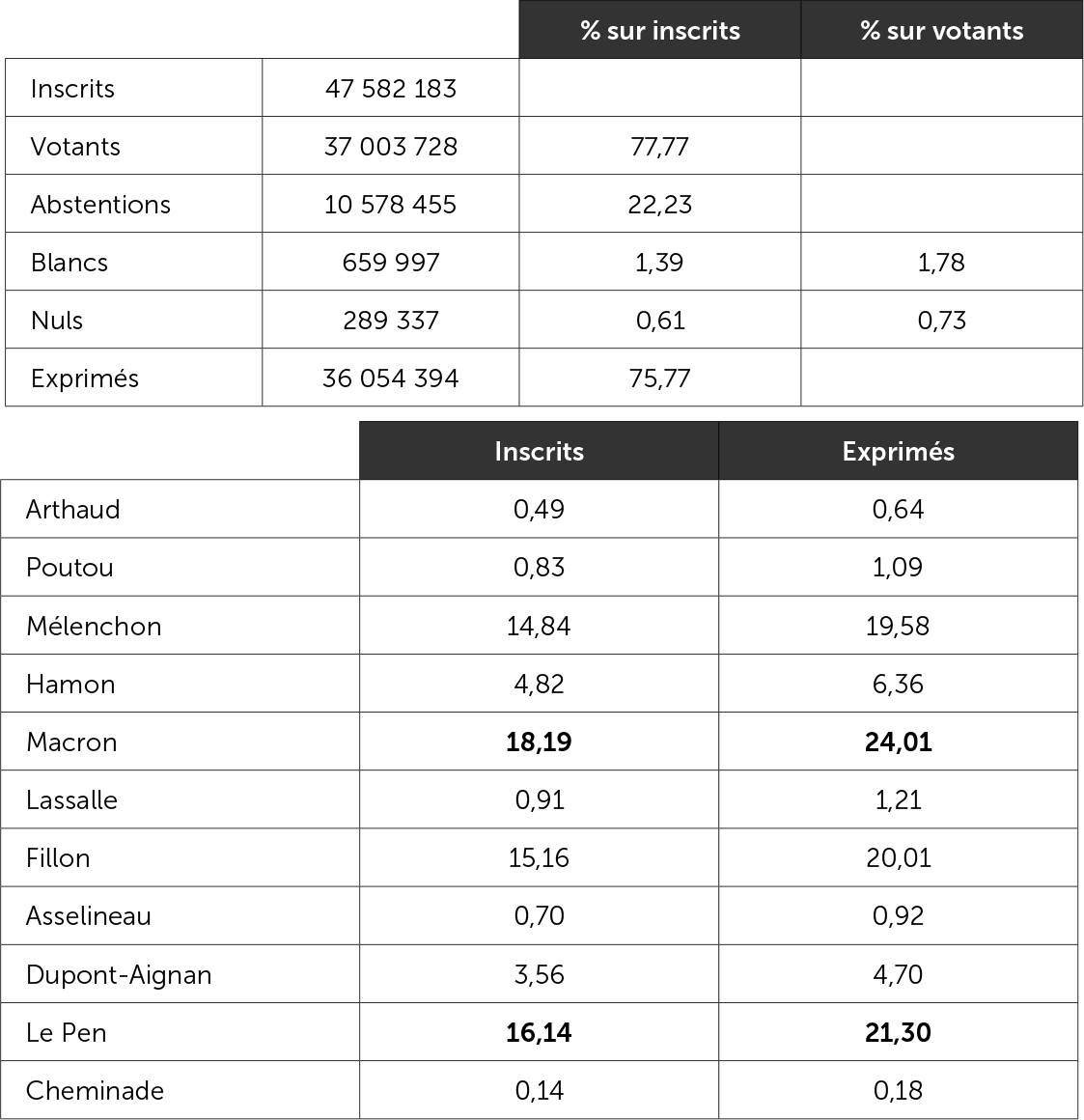

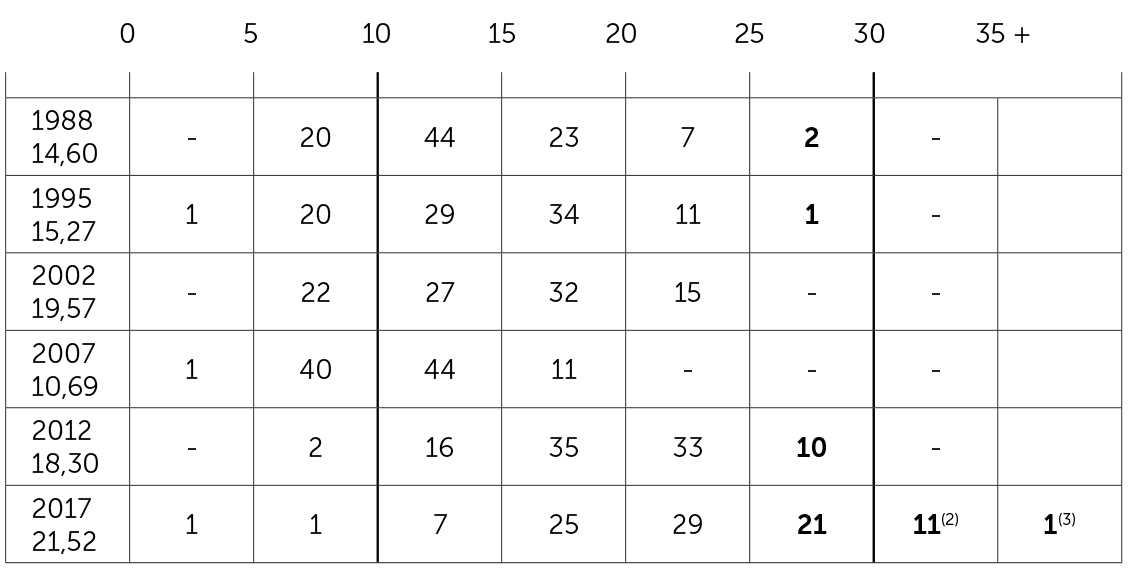

Un citoyen attentif à une production politologique, soulignant régulièrement une défiance de plus en plus affirmée vis-à-vis de la sphère politique, pourrait légitimement s’étonner, au soir du premier tour, d’une abstention somme toute normale : 22,23 % dans la France entière (tableau 4). D’autant que le commentaire dominant, paraphrasant le plus souvent les enquêtes d’opinion, anticipait, comme en 2012, à quelques semaines ou quelques jours du scrutin, un nouveau record autour de 30 %, voire au-delà. Le citoyen peut être indulgent lorsque l’on sait que le comportement abstentionniste est une chose difficile à mesurer par la technique des sondages – il n’y en a pas d’autre – et plus encore à interpréter post-électoralement. Certes, sont clairement identifiées depuis longtemps les variables socio-culturelles qui pèsent sur la participation comme l’âge, le sexe, la qualification professionnelle, les diplômes, l’intégration sociale, la démographie selon les structures administratives. Certes, on connaît les variations de participation selon les types de consultation, l’importance de la place de l’élection en jeu et le rythme des scrutins dans le cycle électoral, l’état de l’opinion à l’endroit des gouvernants et des candidats, la dialectique variable selon les circonstances historiques entre le primat de l’individualisme culturel et le devoir civique… mais ces connaissances ne sauraient constituer un cadre analytique complet une pour prospective électorale, ni pour une analyse de l’élection. La clef d’explication du taux de participation est bien sûr d’ordre politique à l’aune des enjeux. C’est dans une lecture personnelle de la conjoncture, éclairée par le débat public, que le citoyen va arbitrer entre la participation, l’abstention, le vote blanc ou le vote nul.

En 2017, à vrai dire bien avant, la question centrale du scrutin, motivante pour la participation, capitale pour l’orientation du vote, est la question de la qualification pour le second tour. L’électeur, ne voulant pas être surpris, comme en 2002, par l’absence du candidat qui a ses préférences, doit opérer une alchimie entre son vote de premier tour avec ce qu’il souhaite pour le second. Son arbitrage est d’autant plus complexe que règne une incertitude autour de la qualification de Le Pen, Macron, Fillon, Mélenchon. Il faut alors répondre à cette question synthétique : quel est mon meilleur compromis de vote pour élire un président qui satisfasse à la fois l’intérêt et l’avenir du pays, mon intérêt personnel, mes préférences idéologiques, le renouvellement politique, mon acceptation ou un refus de voir Marine Le Pen à l’Elysée… ? Cette question de la qualification, s’intriquant bien sûr avec les variables classiques de la sociologie électorale a sans doute, plus qu’en 2007 ou 2012, été le moteur de la participation malgré la piètre image de la politique.

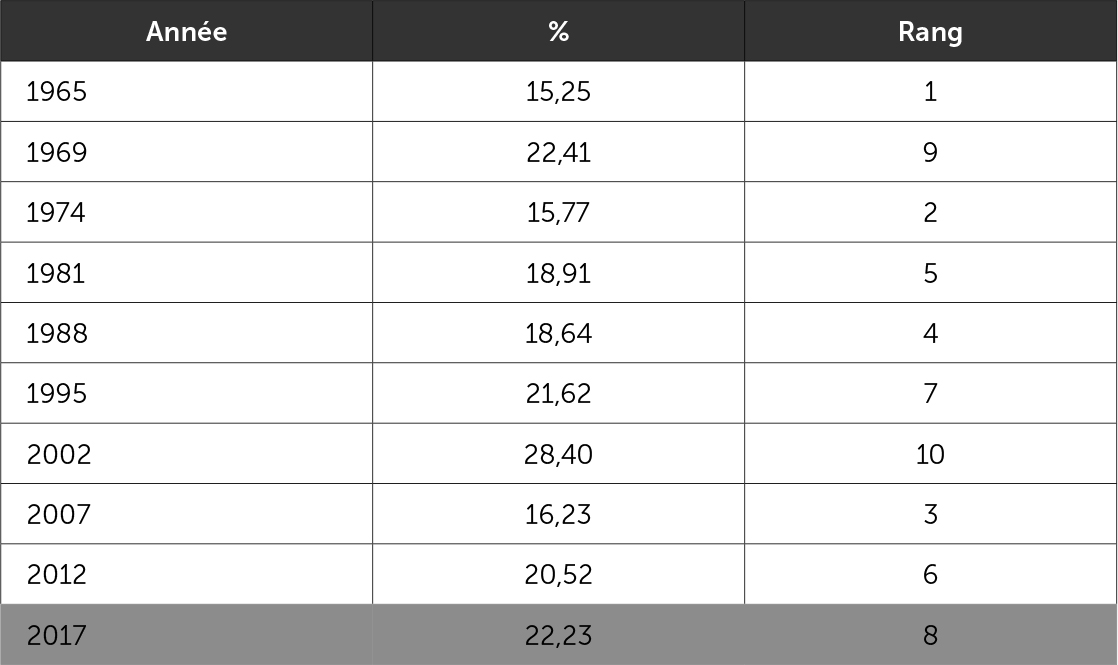

En toute hypothèse ce scrutin présidentiel demeure au fil du temps le plus mobilisateur. 2017 s’inscrit presque à équidistance entre 1965, 15,2 % d’abstention, et le record de 2002, 28,4 % (tableau 5). Au plan de la démographie électorale, on soulignera la reproduction d’une participation très différenciée selon la taille des communes, une observation depuis 1995 a montré de substantiels écarts entre les petites et les grandes communes (tableau 6). D’un point de vue historique, on observe depuis 1981 une relative stabilité parmi les départements les plus participants. On doit cependant pointer quelques variations très symboliques liées à des mutations humaines et économiques. Ainsi, la Somme, département le plus civique en 1981 (premier tour) est au 47e rang en 2017. Le Pas-de-Calais passe pour sa part du 3e rang au 80e, le Nord du 4e au 91e.

Les rendez-vous de la gauche avec l’élection des présidents de la République au suffrage universel sous la Ve République, modification constitutionnelle récusée par elle en 1962 avant de s’y adapter rapidement, connurent deux moments difficiles. L’un humiliant en 1969, au lendemain de 1968, l’autre tragique avec l’accident du 21 avril 2002, lorsqu’elle fut spectatrice au second tour. Ce sont aussi de belles victoires avec la double élection de François Mitterrand en 1981 et 1988, et 24 ans plus tard en 2012 avec celle de François Hollande. Comment se présente l’édition 2017, après six échecs et trois victoires ?

Avant la petite primaire de janvier 2017, autour du Parti socialiste, du PRG et de certains écologistes, les choses se profilaient mal : un bilan quinquennal négativement apprécié, une gauche en miettes, « irréconciliable » selon Manuel Valls, des partis eux-mêmes très divisés, sans esquisse de projet commun et, pour compliquer la situation, la candidature d’Emmanuel Macron qui va grandement limiter la latitude du président en vue d’une possible candidature.

Dans une interview au Monde du 9 décembre 2016, le journal titre « La suprématie du PS sur la gauche est en jeu ». À une question « La primaire, telle qu’elle se profile, est-elle vraiment le moyen pour la gauche de se mettre en ordre de bataille comme l’a fait la droite ? », je réponds « … Le verdict du 29 janvier 2017 pour important qu’il soit pourrait n’être que de peu de chose au regard de celui du 23 avril au soir du premier tour de la présidentielle, l’influence respective de chacun des acteurs dans l’actuelle tripartition des gauches, autour du candidat socialiste, de Jean-Luc Mélenchon et d’Emmanuel Macron, pèsera fortement sur l’avenir. Pour le PS, l’enjeu est historique. Il réside dans la réaffirmation ou non de sa suprématie au sein de la gauche, acquise en 1978 lorsqu’il a supplanté le Parti communiste… »5.

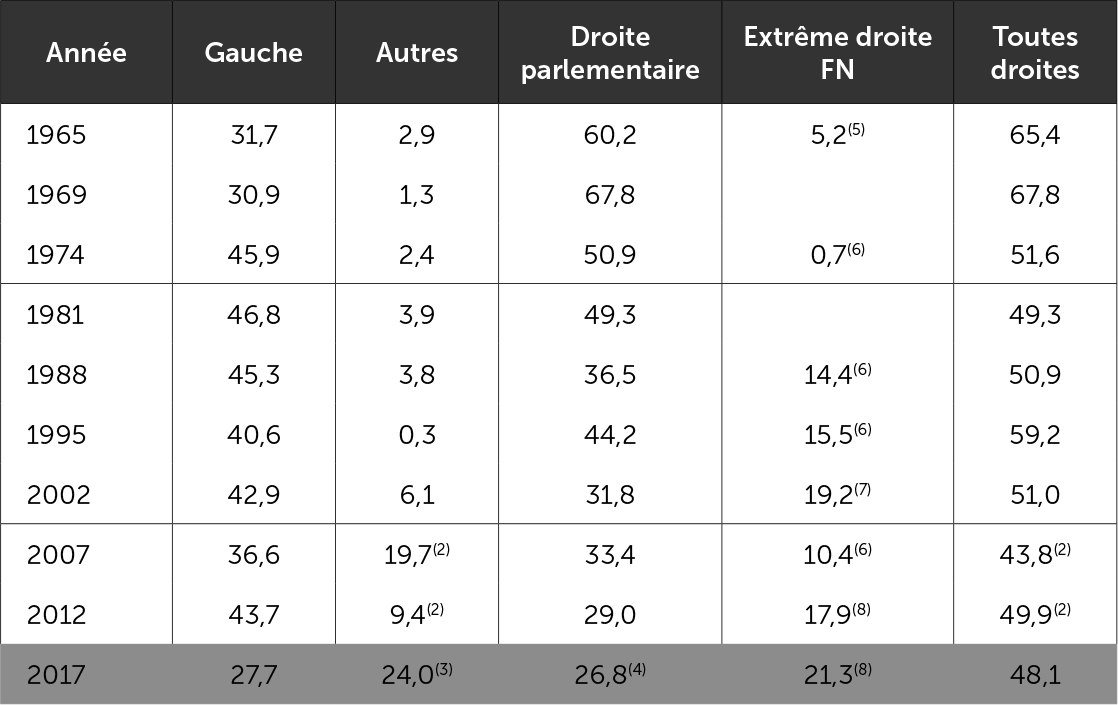

De fait, les résultats de l’ensemble de la gauche sont à l’image des élections intermédiaires 2014-2015, où elle est à l’étiage. Le fleuve est terriblement asséché. Pour la première fois depuis 1965, elle passe de peu 20 % selon les inscrits, 20,98 %, et n’atteint que 27,67 % selon les exprimés. C’est très en deçà du précédent record en 1969, 30,95 %, comme de 1965, année où elle partait unie derrière François Mitterrand pour la première fois depuis 1945 pour cheminer victorieusement en 1981, seize ans plus tard (tableau 8). La gauche passe difficilement la barre des 30 % dans cinq régions : Midi-Pyrénées (31,4 %), Limousin (31,3 %) Île-de-France (30,6 %), Aquitaine (30,5 %), Bretagne (30,4 %) et dans vingt-deux départements dont la Seine-Saint-Denis (44,2 %), l’Ariège (36,5 %), le Val-de-Marne (33,6 %), la Haute-Garonne (33,5 %), le Lot et le Finistère (32,7 %), la Haute-Vienne (32,4 %), le Val-d’Oise (32,2 %). Rappelons qu’en 2012 la gauche était majoritaire absolue dans douze départements.

Cependant, contrairement à la séquence 2014-2015, désastreuse pour chacune des familles de la gauche, la France insoumise, derrière Mélenchon, tire son épingle du jeu. En l’absence d’une candidature écologiste, pour la première fois depuis 1974, nous allons analyser les résultats des quatre candidats – Arthaud, Poutou, Mélenchon et Hamon – qui se revendiquent de la gauche.

Comme paraît lointaine l’époque où trois candidats trotskistes – Besancenot, Laguiller, Gluckstein – parvenaient en 2002 à totaliser un pourcentage supérieur à 10 % des suffrages exprimés, ou encore 7,4 % en 2007. Cette année, Poutou (1,09 %) et Arthaud (0,64 %), les deux seuls candidats authentiquement « anti-système » réunissent, comme en 2012, 1,7 % malgré un contexte socio-économique toujours marqué par un chômage de masse et un accroissement de la pauvreté. La candidate de Lutte ouvrière ne parvient pas à passer le seuil des 1 % dans aucune région, seulement dans deux départements l’Indre (1,1 %) et le Pas-de-Calais (1,0 %). De son côté Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste franchit la barre des 1 % dans dix-huit régions : 1,6 % dans le Limousin, 1,5 % dans sa région d’Aquitaine et dans soixante-treize départements dont quatre avec plus de 1,5 % qui, parfois, ont connu des conflits sociaux très médiatisés comme en Creuse (1,72 %). Ici à eux deux ils totalisent 1,69 %.

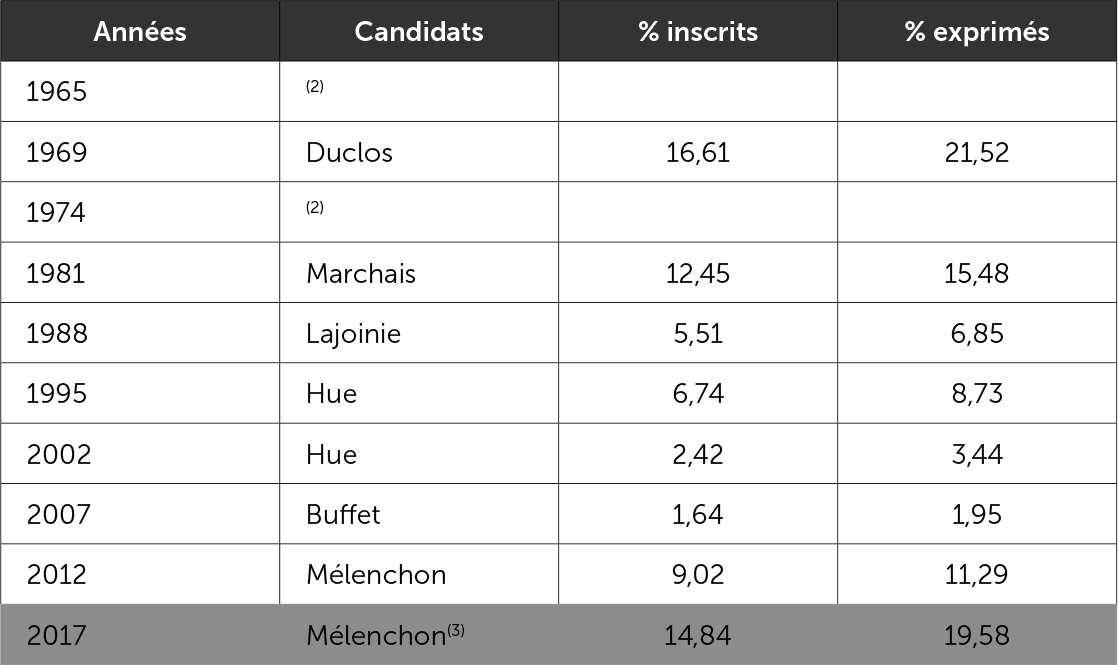

En 20126, nous qualifions le score de Mélenchon (11,3 %) de « demi-succès ». Lui-même montrait à l’époque une déception malgré des résultats nettement supérieurs à ses prédécesseurs proches de sa sensibilité politique : Buffet (1,9 % en 2007), Hue (3,1 % en 2002 et 8,6 % en 1995), Lajoinie 6,7 % en 1988). Il dépasse aussi le score de Georges Marchais en 1981 (15,5 %), mais pas celui de Jacques Duclos en 1969 (21,05 %) (tableau 10).

Dans la perspective de la prochaine présidentielle, il veut tirer les leçons du précédent scrutin et faire de 2017 son grand rendez-vous avec le peuple. En ce sens, il va chercher patiemment à mobiliser toutes les ressources de l’action politique. Convaincu que le Parti communiste est un handicap, il veut s’autonomiser par rapport à la place du Colonel Fabien comme par rapport à la rue de Solférino. Il crée un mouvement, la France insoumise, le 10 février 2016, en rupture avec le Front de gauche, et refuse d’entrer dans le jeu d’une primaire avec tous les candidats de la gauche. Politique d’abord certes, mais ne jamais oublier l’idéologie, dimension assurément capitale pour l’ancien militant trotskyste. Il va ainsi, tout au long de la campagne, décliner une synthèse éco-socialiste, mûrement réfléchie7 autour des fondamentaux du socialisme historique teintés d’un marxisme soft, d’un appel à une VIe République parlementaire, d’une écologie politique affirmée, d’emprunt à l’alter-mondialisme, d’une rupture avec les « politiques d’austérité », d’une vive critique de l’Union européenne dans la lignée de la campagne référendaire de 2005, d’une politique internationale réorientée, plus défiante à l’égard des États-Unis, compréhensive vis-à-vis de la Russie et en soutien de mouvements et gouvernements progressistes sud-américains.

Dans le même temps que la reformulation de sa stratégie, de son organisation et de son assise idéologique, Mélenchon rénove sa communication. En effet, après un travail approfondi sur son image, il apparaît à l’opinion plus apaisé, moins agressif, moins méprisant à l’égard de ses concurrents et des journalistes. Bref, plus à l’écoute et respectueux des autres. Cette métamorphose personnelle comme la densification de son discours, gages de crédibilité, vont lui permettre, à l’issue des grands débats télévisés, une puissante remontée dans les intentions de vote. Il saura, contrairement à 2012, les conserver jusqu’à la fin de la campagne. Une enquête « le jour du vote » montre qu’il a réalisé « la meilleure campagne » (Ifop). Il parvient nettement en tête avec 43 %, devant Macron : 20 %, Le Pen : 14 % et Fillon : 7 %. Cette appréciation positive est partagée dans toutes les catégories sociales et par tous les électorats sauf celui de Le Pen : 27 % contre 49 % pour elle-même.

Une lecture rapide de ses résultats par ordre décroissant, au niveau départemental, illustre une structure de vote qui rappelle les bastions historiques du PCF, surtout urbains : Seine-Saint-Denis (34 %), Val-de-Marne (24,5 %), Val-d’Oise (24 %), il réalise aussi ses meilleures performances dans les 127 communes de plus de 3 500 habitants en métropole répertoriées dirigées par le PCF, parfois le Front de gauche. Ici, il est au-delà des 30 % à 43 reprises dont onze fois au-delà des 40 %. La performance n’est cependant pas circonscrite aux seules terres communistes présentes ou passées, on y retrouve aussi une forte implantation dans les bastions de la gauche : Ariège (26,8 %), Haute-Garonne (23,7 %), Lot (23,5 %), Haute-Pyrénées (23 %)… et, nous y reviendrons, dans les villes où le maire est socialiste.

Dans l’ensemble des 235 communes de plus de 30 000 habitants il parvient en tête du scrutin à 66 reprises contre 113 à Macron, 39 à Le Pen et 17 à Fillon. Plus précisément dans les 76 grandes villes d’Île-de-France, il est leader à 40 reprises devant Macron (30) et Fillon (6).

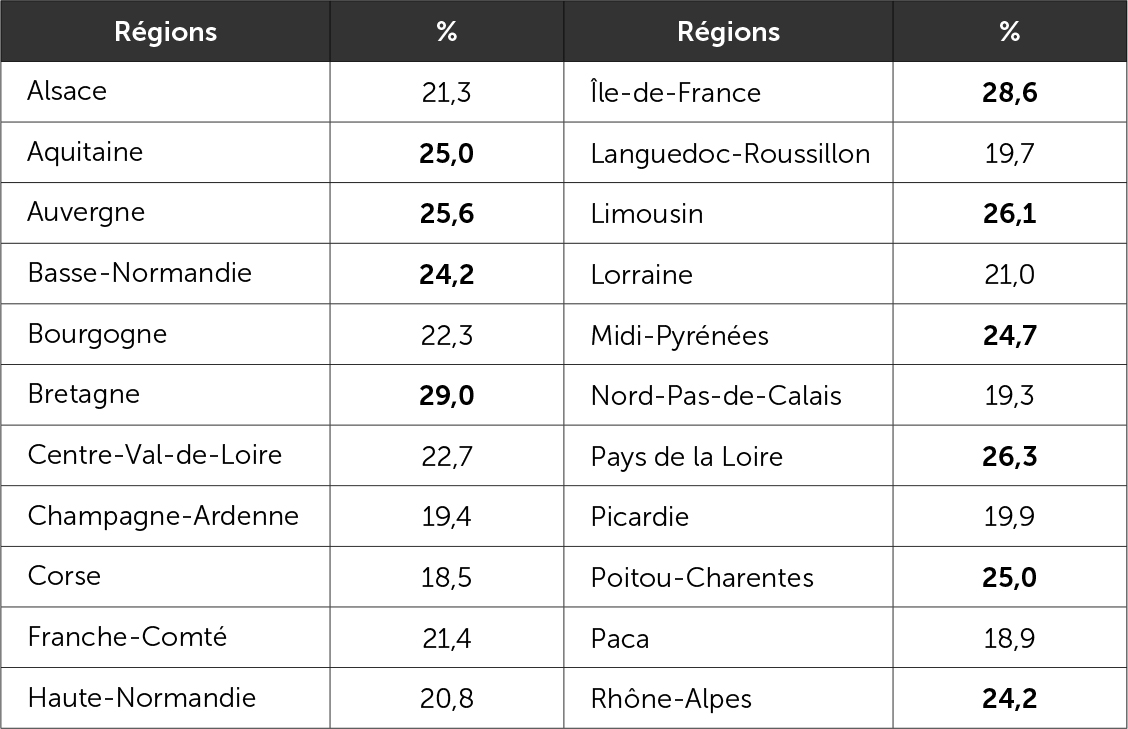

La dynamique Mélenchon peut mieux se comprendre en comparant les deux scrutins où il fut candidat. La comparaison va éclairer et relativiser, comme en 2012, l’apport d’un électorat communiste, au demeurant faible, ou des résurgences d’une culture communiste. Ainsi dans les régions jadis de forte implantation communiste et de gauche (Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Picardie, Paca, Haute-Normandie), l’indice de progression de Mélenchon est toujours inférieur à sa progression nationale (indice 174), sauf en Île-de-France (184). C’est contrairement à des régions de droite, l’Alsace (200) où autrefois orientée à droite : Poitou-Charentes (185), Pays de la Loire (182), Bretagne (175). Une approche départementale confirme le constat régional8 à l’exception de la Corse (140) peu sensible à l’image jacobine du candidat.

On le voit, si la dynamique est générale, elle n’obéit pas au même rythme selon la démographie des communes, ni à leur géographie. Une étude, selon le niveau de population des communes, montre que Mélenchon a été d’autant plus performant entre 2012 et 2017 que les villes étaient plus peuplées. Une observation semblable, à partir des inscrits et par région, confirme cette tendance, malgré de très fortes disparités de structure démographique entre régions.

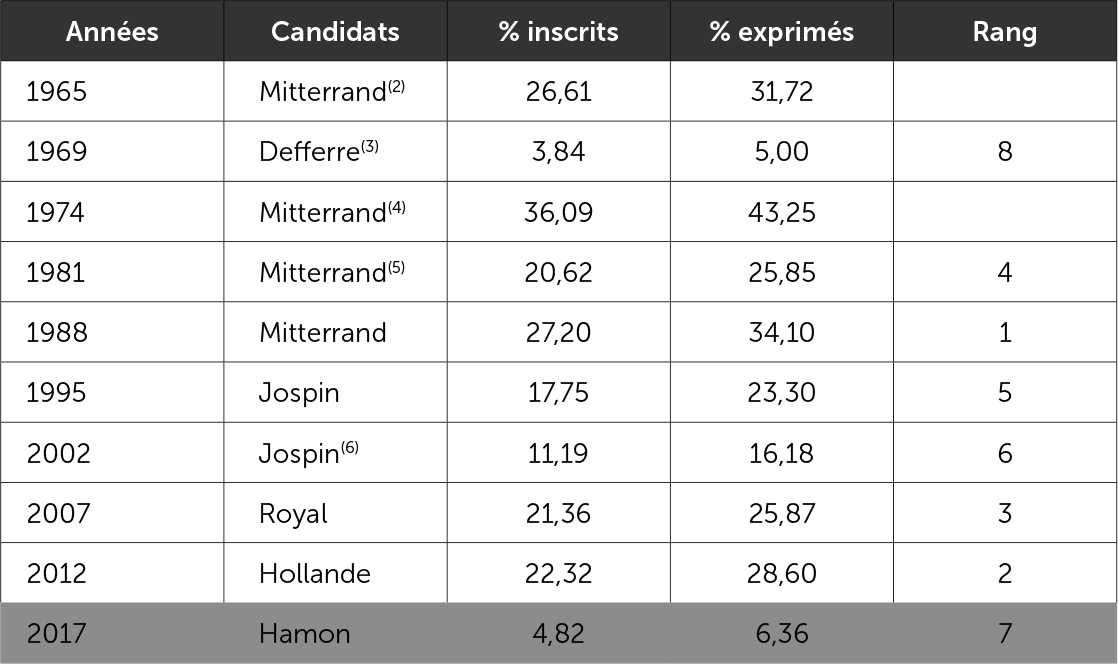

À la rentrée de septembre 2016, à huit mois de l’élection, malgré l’horizon de la défaite, rien ne laissait supposer qu’un candidat socialiste, dont on ignorait le nom, connaitrait une situation telle qu’il ne pourrait rassembler, le 23 avril, que 2 991 288 électeurs, 4,82 % des inscrits, 6,36 % des exprimés, soit seulement 250 000 de plus que lors de la participation du second tour de la primaire. Le temps d’un quinquennat le candidat socialiste a perdu 7 981 477 suffrages, malgré un accroissement du nombre des inscrits : 1 553 641.

Dans le passé, en 1969, Gaston Defferre n’avait recueilli que 5,01 % des exprimés et, plus près de nous, Lionel Jospin 16,18 % en 2002 (tableau 11). Il est vrai que pour Benoît Hamon, grand vainqueur de la primaire, la période n’est guère porteuse. Le quinquennat s’achève par une non-candidature du président sortant dont le bilan global est jugé négativement au regard de la gouvernance et des résultats socio-économiques. Sans oublier un bilan électoral catastrophique9. Rappelons aussi que le PS a souvent alterné des moments de puissance électorale, 34 % pour Mitterrand en 1988 et, quatre ans plus tard, des niveaux très bas en 1992-1993. Sa fragilité électorale se mesure encore lors des européennes en 1994 (14,5 %) et en 2009 (16,4 %). Sa place sur l’axe gauche-droite, – à gauche, au centre gauche et au centre – peut le rendre vulnérable à une offre politique qui peut paraître séduisante à sa périphérie : Tapie en 1994, Cohn Bendit en 2009, Bayrou en 2007 conduisant l’électeur de gauche non socialiste à un vote utile en faveur de Ségolène Royal au détriment des autres candidats de gauche, au risque d’un nouveau « 21 avril ».

D’un point de vue historique, le tropisme vers le centre gauche ou le centre est une constante de l’électorat socialiste. Il n’est qu’à se référer à la forte attraction qu’exerce Michel Rocard, à la fin des années 70 et plus tard, à l’élan vers Jacques Delors à l’approche de 1995, à l’engouement en faveur de Dominique Strauss Kahn dans la perspective de 2012. L’inconstance de l’électeur socialiste, qui a sa rationalité, allait encore se manifester avec la tentation Juppé 2015-2016 comme, de manière fulgurante, avec l’émergence d’Emmanuel Macron. À l’évidence, le sympathisant socialiste paraît manifester une forme de quête permanente de réassurance, notamment dans le domaine économique. Benoît Hamon10, bien qu’ancien proche de Michel Rocard et ancien ministre, pouvait néanmoins difficilement incarner cette demande dans un monde en pleine mutation.

La convocation du passé, la relativisation par la crise de la sociale démocratie, par de graves échecs récents de beaucoup de partis socio-démocrates et socialistes européens peuvent expliquer une défaite, même lourde, mais plus difficilement une déroute. À l’évidence, bien avant 2016-2017, les sympathisants socialistes avaient intériorisé la défaite. À la direction du PS, beaucoup espéraient en une candidature Hollande pour parer aux risques de scission après une probable casse électorale. Le parti comme ses couronnes extérieures ont beaucoup souffert des coups de boutoir des « frondeurs » à l’Assemblée nationale comme dans les médias. Manifestations souvent à la limite de la rupture. Malgré l’onction d’une victoire à la primaire, pour les électeurs de Hollande de 2012, le candidat investi incarnait aussi le « frondeur », positivement pour les uns, ils seront au fil des semaines attirés par Mélenchon, négativement pour beaucoup d’autres et ils lorgneront vers Macron. En fin de campagne, selon le Rolling le candidat socialiste ne pourra réunir sur son nom qu’un tiers des électeurs de Hollande quand 15 à 20 % voteront Mélenchon et 45 à 50 % Macron.

Malgré un projet à tonalité novatrice, à l’instar du revenu universel, de plus en plus à géométrie variable, d’une réelle préoccupation autour de la vie quotidienne, d’un nouveau projet de réforme de l’Europe, d’une défiance idéaliste vis-à-vis de l’argent, c’est sans doute la ligne politique en forme de reconstitution de l’union de la gauche privilégiant Mélenchon, ex-socialiste, le plus farouche opposant du quinquennat, qui a pu paraître inopportune voire, pour certains, anachronique. De même, sa manière de présenter sa candidature le jour de l’investiture, le 5 février 2017, précisant « je ne suis pas l’homme providentiel » ne laissait guère entrevoir une volonté d’incarnation d’un futur président de la République. Les enquêtes d’image furent particulièrement sévères à son endroit durant le dernier mois de campagne (tableau 12).

Au total, deux mois et demi durant, le candidat connaît un fort déficit de crédibilité, des ministres souvent peu actifs ou embarrassés, des leaders, dont Valls, appelant à voter Macron ou inclinant vers lui, des meetings guère enthousiastes et peu mobilisés, une image du Parti socialiste très affaiblie (tableau 13), des courbes d’intentions de vote en forme de descente d’escalier et, in fine, 6,4 %. Aussi, la lecture des résultats selon les critères traditionnels de la sociologie électorale par rapport à 2012 pourrait confiner à l’absurde.

Question : « Avez-vous une opinion très bonne (++), plutôt bonne (+), plutôt mauvaise (-) ou très mauvaise (–) de chacune des formations suivantes ? »

L’essentiel est ailleurs, quand 2017 témoigne d’un retournement historique qui ne s’est jamais produit, malgré de lourds échecs électoraux. Pour la première fois, en effet, depuis les législatives de 1978, le Parti socialiste est dominé sur sa gauche par un candidat soutenu par le Parti communiste. On nous permettra ici de rappeler que dans l’entre-deux guerres, la SFIO, au lendemain du congrès de Tours (1920), a toujours dominé électoralement le PCF. En 1936, l’année du Front populaire, le PCF réalise sa plus haute performance 15,2 %, la SFIO recueille 20,8 % et les radicaux 20,1 %11. Sous la IVe République et durant deux décennies sous la Ve République, le PCF domine le courant socialiste. La création du PS (Épinay, 1971) puis la signature du programme commun (1972) et la candidature commune autour de Mitterrand à la présidentielle en 1974 vont modifier les rapports de force au sein de la gauche en la rééquilibrant puis en l’inversant. Aux législatives de 1978 le PS obtient 22,8 %, les radicaux 2,2 %, et le PCF 20,6 %. Inversion confirmée aux européennes de 1979 (23,7 % contre 20,6 %) puis amplifiée lors de la présidentielle de 1981 quand Mitterrand obtient au premier tour 25,85 % et Georges Marchais 15,35 %.

Au niveau départemental, Hamon dépasse le seuil des 8 % qu’à neuf reprises dont deux avec plus de 10 % : Paris (10,2 %) et le Finistère (10,9 %) son département de naissance. Dans deux départements symboliques où il est historiquement bien implanté, le Nord et le Pas-de-Calais, le PS passe entre 2012 et 2017, sous la double pression d’un Front national en forte expansion et de Mélenchon en progrès, respectivement de la 44e à la 59e place et de la 34e à la 71e dans la hiérarchie du socialisme électoral au niveau départemental. Rappelons qu’en 1981, ces deux départements figuraient parmi les quinze meilleures performances de François Mitterrand et de la gauche.

Dans les vingt-deux ex-régions métropolitaines, il réalise 9 % en Bretagne, 7,6 % en Île-de-France, 7,5 % en Midi-Pyrénées, 7,4 % en Aquitaine, 7,3 % en Limousin et connaît des pourcentages inférieurs à l’extrême gauche des années 2002 à 2007 en Champagne-Ardenne et Picardie (4,5 %), en Paca (4,1 %) et en Corse (3,7 %), désormais terres de mission. À défaut de comparaisons raisonnables, terme à terme entre 2012 et 2017,on peut observer des permanences structurelles. Ainsi dans le premier quartile de 2017, on retrouve les vingt meilleurs scores de Hollande en 201212.

La lecture de la présidentielle selon les résultats dans les villes dirigées par un maire socialiste montre que Hamon n’a pas pu rassembler. Il franchit la barre des 10 % que dans 24 des 185 communes étudiées, ailleurs il réalise le plus souvent de 1 à 3 points de plus que sa moyenne nationale. Dans ces municipalités, a priori favorables au candidat socialiste, il n’arrive jamais en tête quand ce statut privilégié est d’abord partagé par Macron (84), puis par Le Pen (55), enfin par Mélenchon (46). Plus globalement, dans les communes comme dans les départements on vérifie une permanence structurelle quand Hamon réalise, comme tous ses prédécesseurs depuis 1995, ses meilleures performances dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants (8,8 %) et ses plus faibles scores dans les plus petites de moins de 1 000 habitants (5,1 %).

Il est toujours instructif, à l’issue d’une élection, de se projeter dans le passé. L’exercice sur les dix scrutins présidentiels, plus d’un demi-siècle, montre que jamais un quasi-inconnu de la grande opinion n’est parvenu en tête au premier tour. Tous avaient un solide et long cursus gouvernemental, parlementaire ou partidaire et un enracinement électoral local à l’exception du général de Gaulle13. Emmanuel Macron, en réalisant l’exploit en un temps record, fait entrer la présidentielle 2017 dans la catégorie des « élections surprises ».

Secrétaire général adjoint à l’Elysée de 2012 à 2014, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique de 2014 à 2016, il eut de nombreuses occasions de se faire connaître par les médias et de voir ainsi accroître sa notoriété et sa popularité14. Le 6 avril 2016, il fonde à Amiens, sa ville natale, son mouvement En marche !. Il le veut « transpartisan ». Et il laisse ce jour-là deviner une forte ambition politique, peut-être présidentielle. Plus tard, le 30 août, il démissionne du gouvernement. L’hypothèse d’une candidature en 2017 prend corps. Le 16 novembre 2016, il officialise sa marche vers l’Elysée. Les médias et le corps politique demeurent sceptiques sur la pérennité de son engagement, plus encore sur son issue victorieuse. Cependant, les plus avertis perçoivent un risque majeur de turbulence du système politique. En bon stratège Macron s’est lancé dans l’aventure, avant la primaire de la droite et surtout avant la décision de Hollande, à la surprise de beaucoup. À l’époque l’Ifop le crédite de 15 %, Hamon d’environ 10 %, Mélenchon de 13 %, Fillon de 20 % et Le Pen de 29 %15.

Le 23 avril, Emmanuel Macron rassemble 8 656 346 suffrages dans la France entière, soit 18,19 % des inscrits, 24,01 % des exprimés. Il peut être utile de préciser, que c’est 977 933 voix de plus que Le Pen, 1 443 529 de plus que Fillon et… 1 596 441 de plus que Mélenchon.

Ce succès est d’abord l’aboutissement d’une juste analyse de la situation politique, fruit d’une lecture attentive des lignes de fractures au sein de la droite, de la gauche et du centre et d’une intuition que les tropismes, lointains ou plus récents, des Français vers Rocard, Delors, Bayrou, Strauss Kahn et Juppé étaient porteurs d’avenir. Elle imposait un profond renouvellement des idées, des modes d’action et des acteurs politiques eux-mêmes après les quinquennats de Sarkozy et de Hollande. La déception née dans leurs deux camps allait fluidifier le jeu politique. Face au danger du Front national, majoritairement perçu dans le pays16, face au risque d’un éternel retour de la droite ou de la gauche, les Français font le pari de la nouveauté en la personne d’Emmanuel Macron.

Depuis le début de la Ve République, la liste est relativement longue des candidats parvenus en tête pour leur primo-candidature, on citera Pompidou (1969), Jospin (1995), Sarkozy (2007), Hollande (2012). C’est cependant la première fois qu’un candidat hors parti, en position centrale, défiant toutes les formations en place, réalise la prouesse. L’analyse des résultats d’un nouveau candidat créant un nouveau parti, de surcroît « et de gauche, et de droite » présente un défi, faute de comparaison d’une séquence à l’autre, d’un même candidat et d’un candidat du même parti. Il est toutefois permis de restituer la nouvelle donne dans la période contemporaine. Ainsi dans le passé, Lecanuet en 1965 (15,6 %), Poher en 1969 (23,3 %), Barre en 1988 (16,5 %) ont réalisé des scores honorables comme plus récemment Bayrou, candidat de l’hyper-centre en 2007 (18,6 %). Si l’un d’entre eux a pu se qualifier – Poher – ce dernier n’a pu l’emporter dans le duel final malgré des soutiens venant de la gauche17. On peut aussi objecter la victoire de Giscard d’Estaing, en 1974, candidat du centre, mais il incarnait plus la tradition de la droite libérale non gaulliste. On le voit, l’histoire n’est pas muette, mais à défaut de comparaisons rigoureuses dans le temps, on peut convoquer la géographie, par exemple celle du centrisme de l’après-guerre à nos jours18, mais aussi celle de l’écologie politique dans sa phase « ni à gauche, ni à droite » et ses succès en 1992-1993. Ou plus près de nous l’exploit de Daniel Cohn Bendit, leader de la campagne des européennes de 2009, quand l’écologie fait jeu égal avec le socialisme et qui, avec l’appoint des divers écologistes, dépasse le PS dans quatorze des vingt-deux régions19. Même si cette géographie électorale, au niveau départemental ou régional, parle encore en 2017, il serait très réducteur de ramener le macronisme électoral à ces deux seules sources.

Les nombreuses enquêtes réalisées le jour du vote ou durant les jours qui précèdent confirment la diversité du phénomène. Macron parvient en effet à rassembler beaucoup d’électeurs de Hollande en 2012, environ un sur deux, qui, pour partie, avaient voté Bayrou en 2007 et s’étaient dispersés en 2002. Sans oublier plus de la moitié des électeurs du maire de Pau et une part non négligeable du vote Sarkozy, 15 à 20 %, 4 points au minimum qui vont assurer à Macron sa qualification au second tour20. Cette diversité des origines se retrouve géographiquement. On peut ainsi lire dans la liste des vingt-quatre meilleurs départements du candidat d’En marche !, que treize appartenaient au premier quartile de Hollande, six au deuxième, quatre au troisième et un au quatrième, la Vendée. Les plus fortes performances du vainqueur du premier tour sont le plus souvent situées en Île-de-France et dans le Grand Ouest du pays21. En Île-de-France il réalise 28,6 % et dans le Grand Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, son record avec 29 %, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine) 26,3 %. Ces deux blocs géographiques, où les taux d’immigration sont historiquement très différenciés, illustrent la complexité du lien entre l’immigration et le vote22. Ainsi dans les territoires où le Front national est fort et où se mêlent la question sociale et la question de l’immigration, le vote Macron est le plus faible (19,2 %) que ce soit dans le Sud – Corse, Languedoc-Roussillon, Paca – ou dans le grand quart Nord-Est – Hauts de France, Haute-Normandie, Grand Est – 20,5 % (tableau 14).

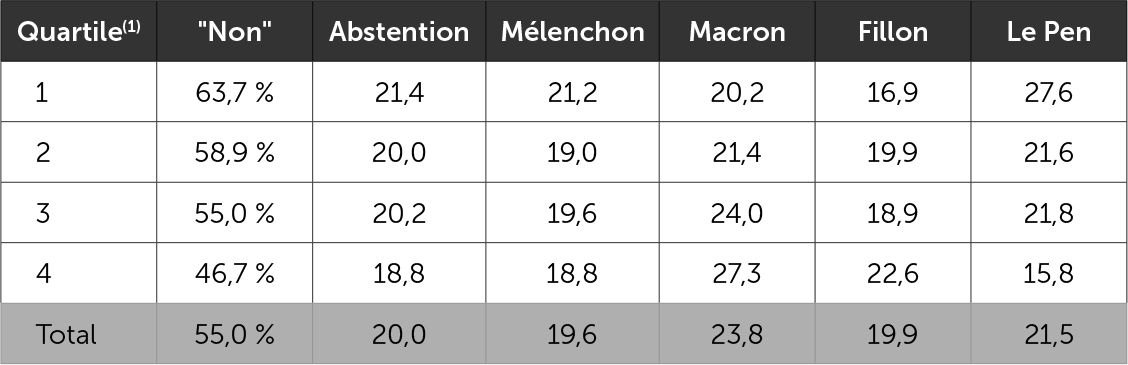

La référence récurrente dans le débat public au référendum du 29 mai 2005, qui vit le rejet du projet de nouvelle constitution européenne, nous invite à jeter un pont entre ce vote et 2017. En distinguant les départements métropolitains par quartiles selon l’intensité du vote « non » au référendum et le vote pour les quatre premiers candidats du premier tour, on remarque que Macron, candidat ouvertement pro-européen, réalise des scores d’autant plus favorables que le niveau du « non » est plus faible : de 22,2 % dans la France la plus favorable au « non » à 27,3 %. Le vote Fillon connaît, lui aussi, son meilleur résultat dans la France du « oui » du dernier quartile. C’est l’exact inverse du vote Le Pen qui passe de 27,6 % à 15,8 %. On soulignera encore le fait que Mélenchon, l’un des héros de 2005, ne réalise qu’un point de plus que Macron dans le premier quartile de la France du « non » et que son score – c’est une surprise « apparaît faiblement corrélé avec le vote de 2005 (tableau 15).

La droite et l’Elysée furent, un quart de siècle durant, chose naturelle. Il a fallu attendre 1981 pour connaître l’alternance. La droite ne reconquiert le pouvoir central qu’en 1995, qu’elle conserve jusqu’en 2012, après l’avoir partagé le temps d’une cohabitation de 1997 à 2002. Peu après sa défaite en 2012, l’hypothèse d’une nouvelle alternance vers la droite se fait jour. Elle s’impose au lendemain des municipales de 2014 et des scrutins de 2015.

En 2002, la droite veut tirer les enseignements du « 21 avril » qui aurait pu voir l’élimination de Jacques Chirac, président sortant23. En ce sens, elle crée l’Union pour un mouvement populaire (UMP) rassemblant le RPR et une partie du centre. En 2012, au lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy, l’UMP connaît une série de crises internes, notamment à l’occasion du congrès de novembre 2012. François Fillon, favori de la compétition, est battu de très peu par Jean-François Copé. Il conteste activement le verdict, sans succès. L’affaire laissera des blessures profondes. En novembre 2014, Sarkozy, de retour, est élu lors d’un congrès par 64,63 % des voix à la présidence du parti, plus tard l’UMP devient Les Républicains.

Si pour beaucoup d’adhérents, le leader du parti n’est pas contesté, une candidature à la présidentielle en 2017 ne va pas de soi. L’opinion paraît dans la même disposition d’esprit, ne voulant pas d’un « remake » Hollande versus Sarkozy. Non sans obstacle, le principe d’une primaire ouverte de la droite et du centre est acquis en juin 2015. En vérité, une compétition interne avait déjà commencé dès 2013-2014, notamment avec Juppé et Fillon24. À la surprise quasi générale, Fillon l’emporte nettement sur le favori Juppé. Cette élimination directe de Sarkozy, comme la défaite du maire de Bordeaux, vont laisser des regrets profonds dans le parti, comme dans une opinion très attentive à l’issue d’une bataille qui devait désigner le futur président de la République. La primaire va régler la question de la désignation du candidat au plan juridique, mais sans doute pas pleinement politiquement. Fillon, par sa personnalité, le soutien visible de Sens commun, et surtout par la radicalité de son programme social et économique qui ont permis sa victoire, n’a pas su ou voulu se rapprocher ultérieurement du centre de gravité de la droite modérée. Un certain malaise pouvait se lire dans les déclarations des leaders du parti, comme dans l’opinion publique, avant même l’impromptu du Canard enchaîné du 25 janvier.

À l’issue d’une campagne inédite où taraudait la recherche d’un plan B, le candidat fait front face aux adversités. La réussite d’un meeting au Trocadéro, le 5 mai, met sans doute fin à toutes les spéculations alternatives, mais pas au doute. Juppé se retire définitivement du jeu. Le 23 avril au soir, Fillon, avec 20,01 %, termine en troisième position. Comme lors de la primaire, le « vote caché », argument des proches de Sarkozy, n’était pas au rendez-vous et les algorithmes de Filteris et autres organismes ont failli par incompétence peut être plus que par souci de manipulation. Pour la première fois depuis 1965, la droite parlementaire est absente de la finale d’une compétition présidentielle.

Le score du candidat Les Républicains figure ainsi parmi les moins élevés de la droite depuis 1965. Il marque un net recul – 7,2 points par rapport au vote Sarkozy en 2012 et plus encore en regard de celui de 2007 – 11,2 points. L’énoncé post Canard enchaîné de l’existence d’un « socle » pour Fillon entre 17-20 %, fréquemment évoqué par les médias et les proches du candidat, résistait mal à l’analyse. En fait de socle ce n’était qu’un plancher. Ce présupposé de « socle » suggérait en effet plusieurs choses : un rebond possible pour une qualification, une réminiscence des votes Chirac victorieux en 1995-2002 avec seulement 20,8 et 19,8 %, mais à l’époque une qualification était assurée, une connaissance de l’implantation des droites en France suggérant un futur élan comme l’interrogation d’un éminent politologue pour qui « la droite ne s’est pas évaporée ». Ceci me rappelle des politologues qui, avant 1981, ne pouvaient concevoir un Parti communiste en deçà de 20 %. Fin janvier, il y avait bien eu une « rupture d’opinion » entre Fillon et les Français.

In fine, en totalisant un ensemble de suffrages Fillon, Lassalle, 1,2 %, Asselineau, 0,9 %, mais aussi Dupont-Aignan, 4,7 % (qui rejoindra Le Pen entre les deux tours), la droite ne rassemble que 26,8 % contre 29 % en 2012, 33,4 % en 2007 (sans tenir compte, à ces deux derniers scrutins, de Bayrou qui recueillait respectivement 9,4 % et 19,7 %). C’était encore en 2002, 31,8 % sans Chasse, pêche, nature et tradition (4,2 %) et Lepage (1,9 %) et 44,2 % en 1995. Cette fois la conjonction du phénomène Macron et la poussée Le Pen vont profondément altérer la traditionnelle prééminence de la droite modérée lors des élections présidentielles. En 2017, elle partage avec la gauche un même destin, elle se retrouve à l’étiage (tableau 9).

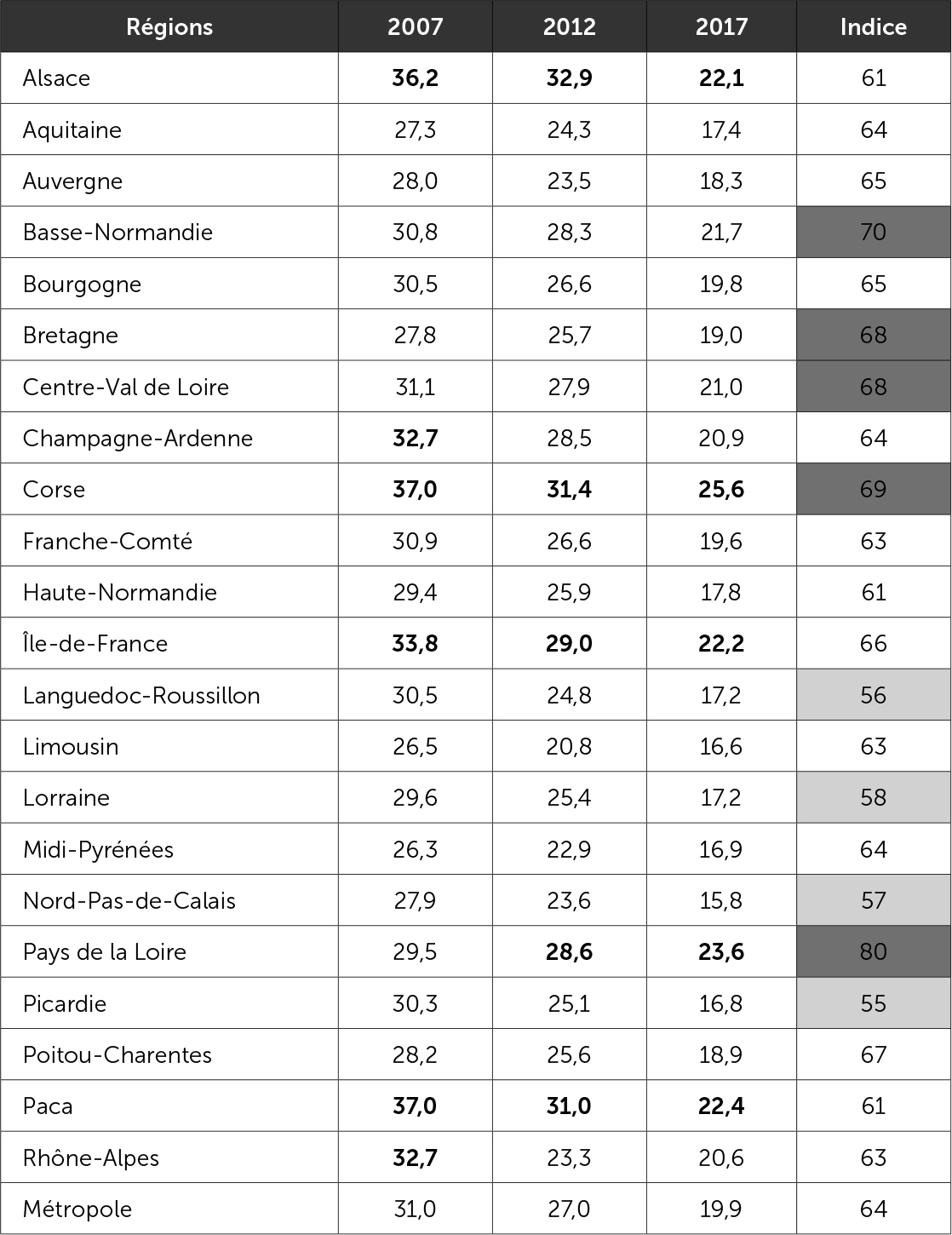

Dans ce contexte, Fillon, qui résiste mieux dans les grandes villes ou arrondissements traditionnellement de droite en Île-de-France ou en province, ne passe jamais la barre des 30 % au niveau départemental comme au niveau régional. Il retrouve ses meilleures performances dans les territoires de la droite urbaine ou semi-rurale25. Au niveau régional, la palme revient à la Corse : 25,6 %, devant les Pays de la Loire : 23,6 %, Paca : 22,4 %, l’Île-de-France : 22,2 %, l’Alsace : 22,1 % (tableau 16).

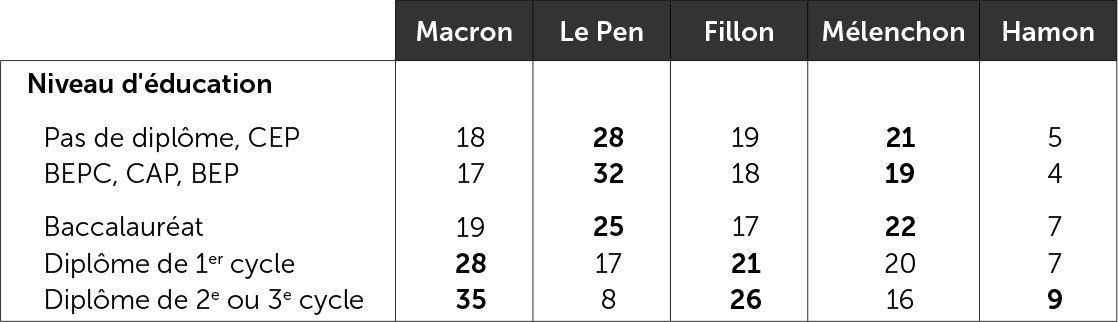

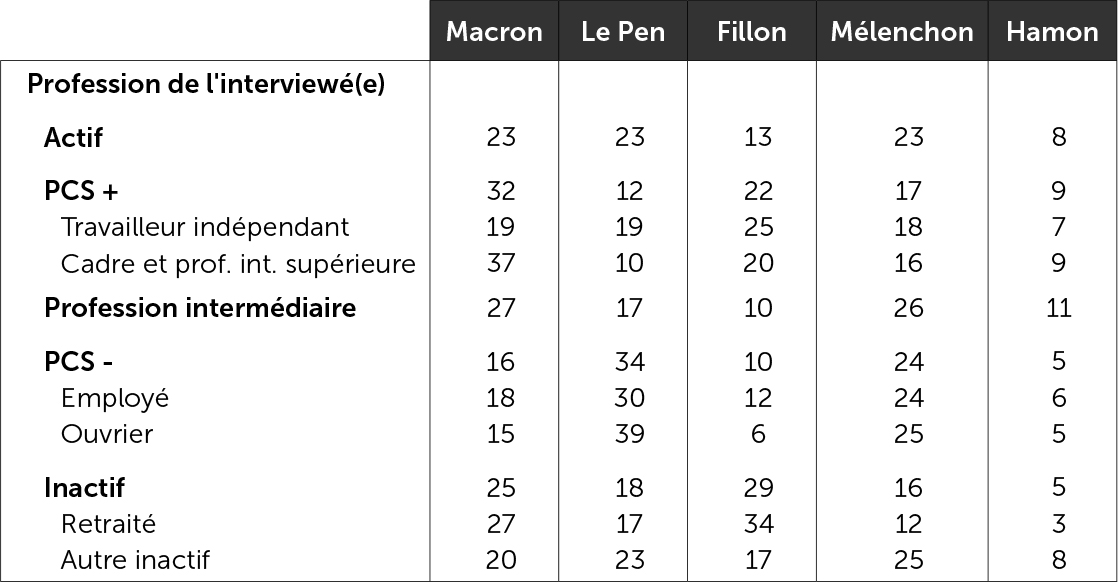

Une approche sociologique confirme le rétrécissement géographique, mais le candidat conserve la plupart des traits de la droite observés sous la Ve République mais de manière atrophiée. Les permanences d’abord, avec une surcote chez « les 65 ans et plus » : 39 %, « les travailleurs indépendants » : 25 %, « les retraités » : 34 %, « les plus diplômés » : 26 %, mais aussi chez les catholiques : 28 %. Parmi ces derniers, on compte 46 % chez les « pratiquants » dont 55 % chez « les pratiquants réguliers », 37 % chez « les occasionnels » et 25 % parmi « les non pratiquants »26. Par contre, Fillon accuse un très fort déficit parmi « les moins de 35 ans » : 12 %, « les 35-64 ans » : 15 %, comme parmi « les actifs » en général : 13 % dont 12 % chez « les employés » et seulement 6 % chez « les ouvriers ». Rien d’étonnant, dès lors, qu’il ne recueille que 9 % chez les « proches d’un syndicat » et 13 % chez ceux « proches d’aucun syndicat »27.D’un point de vue politique, le candidat connaît une plus forte décote par rapport au vote Sarkozy 2012 chez les moins de 50 ans, chez les « travailleurs indépendants » – 18 points et « les professions intermédiaires » – 11 points. Il ne peut récupérer que 13 % du vote Bayrou, 8 % du vote Le Pen et surtout seulement 60 % des suffrages de l’ex-président dont une partie a préféré le vote Le Pen ou Macron.

2017 s’annonçait comme l’année électorale du Front national. Non seulement, pour la première fois, il devait virer en tête au premier tour et montrer au second, quelque soit l’adversaire, qu’il pouvait franchir nettement la barre des 40 %. Il est vrai que beaucoup d’éléments de conjoncture nationale et internationale plaidaient pour de telles hypothèses qui répondaient aux vœux des dirigeants et des électeurs frontistes. Au plan national, après les échecs de Chirac, de Sarkozy et de Hollande, notamment au plan économique – faible croissance et chômage de masse – pouvait enfin s’ouvrir une alternative d’un type nouveau jamais tentée en France. Le FN pouvait aussi compter sur un climat anxiogène lié à l’acuité des questions migratoires comme à la multiplication des attentats « islamistes » en France, comme dans plusieurs pays européens. Le FN pouvait aussi s’appuyer sur de bons succès électoraux lors de la séquence 2014-2015. Ils lui ont permis un approfondissement sans précédent de son implantation territoriale et une sorte d’accréditation d’image de parti en phase avec le peuple. Il pouvait aussi continuer à se prévaloir abusivement du statut de « premier parti de France ». Statut qui ne se mérite qu’à l’issue d’une consultation nationale.

De plus, on pouvait lire, durant l’année pré-électorale, maintes enquêtes, notamment « Les fractures sociales »28, évoquant des craintes autour de l’immigration, de l’islam, d’une demande de chef pour établir l’ordre et un rétablissement de la peine de mort… autant de thèmes interprétables en faveur du FN. D’autant que le journal Le Monde du 7 mai 2017 informait, et alertait, à la « une » le grand public qu’ « Un Français sur trois est en accord avec les idées du FN et est prêt à voter pour lui ».

Au plan international, outre les poussées de l’extrême droite en Europe, le succès du Brexit qui accrédite l’idée qu’un grand pays peut se retirer de l’Union européenne, comme la victoire de Trump aux États-Unis, sur des thèmes en résonnance avec ceux du FN, paraissent ouvrir une voie à la France. Le nouveau paysage idéologique 2016/2017 s’inscrit parfaitement dans une rhétorique éditoriale bien huilée, depuis plus d’une décennie, selon laquelle : « tout profite au FN ». Ainsi, va apparaître, ici et là, l’instrumentalisation d’une victoire possible de Marine Le Pen en 2017. Beaucoup pensaient qu’elle était impossible en 2017.

Le verdict des urnes allait être plus nuancé. Marine Le Pen rassemble 7 678 491 suffrages, 16,1 % des inscrits, 21,3 % des exprimés, la meilleure performance du FN selon les trois critères. La progression est importante depuis 2012 : + 3,4 points, et plus encore si on prend en compte 2007 : + 10,9 points. Toutefois, deux considérations nuancent la nouvelle impression. D’une part, le FN ne vire pas en tête, n’est que second derrière le jeune candidat des « élites » et est talonné de près par deux autres candidats. D’autre part, pour prendre la juste mesure des choses, sans doute convient-il d’effectuer une rétrospective à l’aune du succès de 2002. Dès lors, la poussée apparaît moins flatteuse. Entre 2017 : 21,3 %, et 2002 : 19,2 % (Le Pen + Mégret), la progression n’est que de 2 points. Encore peut-on rappeler qu’en 2002, Chasse, pêche, nature et tradition (4,2 %) partageait, dans certaines régions, le même électorat que le Front national29. Notons encore que, par rapport au 21 avril 2002, il recule aussi dans dix-sept départements dont sept des huit d’Île-de-France et avec plus ou moins d’intensité – 4 points en Île-de-France, la plus grande région de France, – 1,6 en Rhône-Alpes, la seconde, et – 2,1 en Alsace.

En toute hypothèse, il y a plus que des nuances entre le vote réel et les commentaires pré-électoraux, le FN est, à cet égard, une source inépuisable depuis plus de trente ans. N’oublions pas non plus que des élections intermédiaires à faible enjeu national, et le plus souvent à faible participation, ont un rapport ténu avec une élection présidentielle. Quant aux mesures dites de potentiel électoral, on ne les manie jamais avec suffisamment de prudence. Le Front national comme l’étude des électorats en général étant largement traités dans cette livraison de la Revue Politique et Parlementaire30, on souhaitera prolonger ici les propos sur le FN à travers leurs seules dimensions géographique et de démographie électorale.

La lecture du tableau 17 montre une progression linéaire entre la présidentielle de 1988, date de la première vraie présence du Front national, au cœur du système politique, et 2002, année de consécration avec une qualification au second tour. Le processus, interrompu en 2007 par usure de Jean-Marie Le Pen et une forte dynamique de Nicolas Sarkozy, reprend son cours. Une plongée au niveau départemental (tableau 18) illustre l’approfondissement de la nationalisation de son influence électorale. En 1988, le FN ne parvenait à passer le seuil des 20 % que dans neuf départements, en 2012 dans quarante-trois et en 2017 dans soixante-deux. Parallèlement, le FN connaissait une implantation inférieure à 10 % dans vingt départements et encore dans vingt-deux en 2012, quinze ans plus tard Paris (5 %) et les Hauts-de-Seine (7,6 %) rencontrent une telle situation. Aujourd’hui, Le Pen devance les autres candidats dans quarante-sept départements et franchit le seuil des 30 % dans douze, tous situés dans ces deux blocs géographiques que forment un espace nord-est et un espace sud-est31. Ici le FN réalise respectivement 28,34 % et 27,93 %. Ces deux vastes territoires, qui comptent respectivement dix-sept et treize départements et 22,24 % de la population électorale nationale, vont assurer la qualification de Marine Le Pen au second tour. Ils ne connaissent toutefois pas la même intensité de croissance entre 2002-2017, le Sud enregistrant une faible croissance, sauf en Corse, contrairement au Nord-Est, sauf en Alsace32.

Ces évolutions de niveau d’implantation comme de croissance électorale s’observent plus nettement dans les territoires selon la taille des communes. Cette approche illustre, en les localisant, les mutations sociologiques de l’électorat du Front national vers les couches populaires selon les catégories socioprofessionnelles et les niveaux d’éducation.

Aux élections européennes de 1984, premier succès national pour le FN (11,2 %), Jean-Marie Le Pen obtenait 15,3 % des suffrages dans les métropoles de plus de 100 000 habitants, trente-trois ans plus tard, sa fille, malgré le doublement du score national, n’y rassemble que 12,3 %. Le basculement de tendance s’est opéré après 2002. Entre 2012 et 2017, le FN y stagne malgré une poussée nationale. À l’inverse des très grandes villes, les communes de moins de 3 500 habitants33, où les populations sont plus populaires se sentent parfois plus isolées voire abandonnées que dans les métropoles ou les villes moyennes, le FN passe de 9 % en 1984 à 25,8 % en 2017. C’est à l’évidence la conséquence d’un développement économique et social inégal comme d’une relative provincialisation d’une immigration, variable selon les territoires, mais omniprésente dans les médias nationaux, notamment télévisuels.

Sans doute très attentive aux résultats électoraux de Chasse, pêche, nature et tradition comme ceux de son père en 2002 dans la France rurale, Marine Le Pen porte depuis quelques années une attention particulière à la question de la ruralité et du sort des petites communes afin, aussi, de mieux l’opposer aux banlieues qui seraient trop privilégiées par les pouvoirs publics. Cette préoccupation stratégique vers la « France des oubliés » est symbolisée, chaque année depuis 2012, par une réunion publique à Brachay petit village de 63 habitants de Haute-Marne, où elle avait lancé sa campagne, qui figure au 34 885e rang des communes françaises. Soulignons que Jean-Marie Le Pen y obtenait 54,8 % au premier tour et 42,9 % au second. En 2017, Marine Le Pen y obtient respectivement 83,7 et 90,2 %.

À la seule aune des présidentielles, le phénomène des petites villes apparaît, à l’exception de la parenthèse 2007, parfaitement linéaire : 14,3 % en 1995, 19,9 % en 2002, 21 % en 2012. Il connaît un bond en avant en 2017 avec 25,8 %. C’est ici que Le Pen creuse l’écart, sans doute décisif, pour parvenir au second tour avec un surplus de 4,3 points avec Macron, et surtout de 6,2 avec Fillon et plus encore de 8,4 avec Mélenchon. On rappellera que les communes de moins de 3 500 habitants, cœur de cible de Marine Le Pen, comptent 20 989 811 habitants, 36,71 % des inscrits en métropole34.

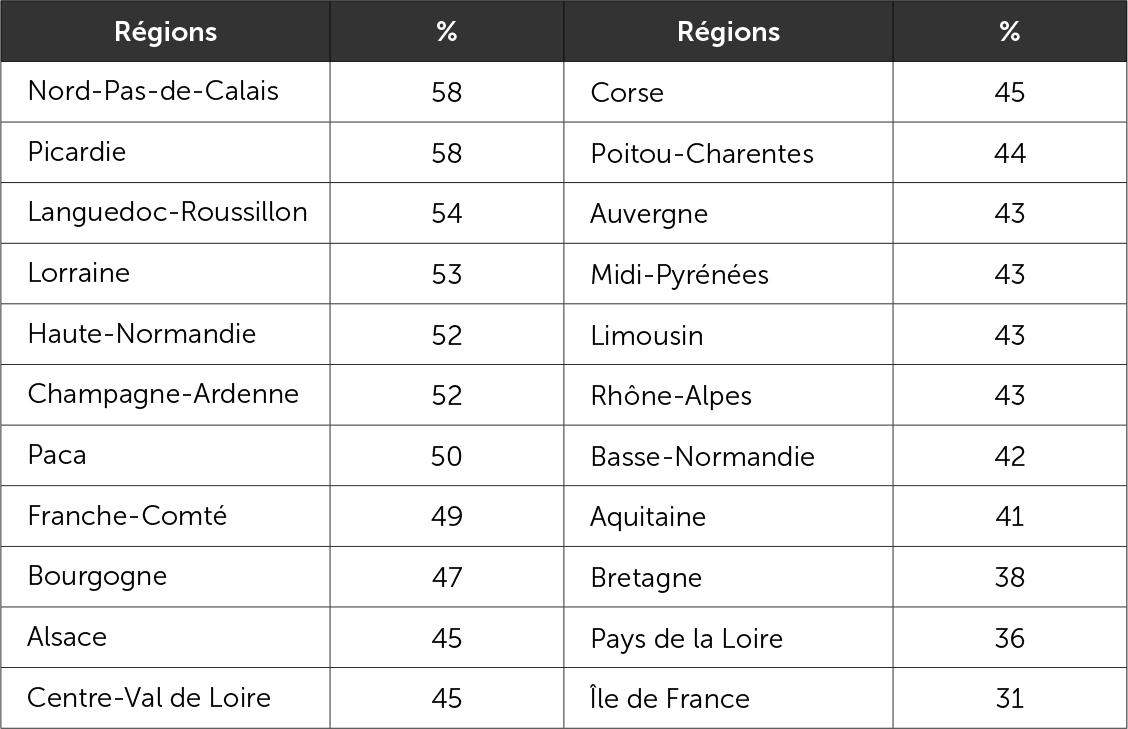

L’ensemble des droites métropolitaines – droites parlementaires + FN – majoritaire depuis 1995 dans le pays, comme dans toutes les régions, sauf en 2012 dans le fief de Hollande, le Limousin (45,5 %), ne rencontre ce statut en 2017 qu’à douze reprises. La droite parlementaire, en position très affaiblie, n’est majoritaire dans aucune région, ni dans aucun département doit affronter un Front national plus puissant que jamais. Pour la première fois dans un scrutin présidentiel, décidément inédit, le FN devient majoritaire au sein des droites dans six régions très nettement dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, en Languedoc-Roussillon et en Lorraine, moins en Haute-Normandie et Champagne-Ardenne et à quasi égalité en Paca et en Franche-Comté. La droite parlementaire demeure en revanche majoritaire face au FN dans treize régions notamment en Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France (tableau 19). Au niveau départemental, elle conserve la majorité dans soixante-et-onze départements. Toutefois si on faisait abstraction du vote Dupont-Aignan (4,7 %), eu égard à son comportement entre les deux tours, la droite perd alors son leadership dans cinq autres régions : l’Alsace, la Bourgogne, le Centre-Val de Loire, la Franche-Comté et Paca, mais le conserve encore dans la moitié des régions. Sans le leader de Debout la France, la droite perd son ascendant sur le FN dans vingt-six départements, devenant ainsi minoritaire dans l’ensemble des départements.

Ces appréciations politologiques, pour éclairantes qu’elles soient, utiles pour des réflexions stratégiques en vue de prochaines élections départementales ou régionales, nous enseignent peu sur la droite strito sensu, celle qui a voté Fillon dans une opposition directe avec Le Pen pour l’accès au second tour. Alors au niveau régional comme au niveau départemental, la bataille Front national devient très inégale. Malgré un faible écart au niveau national, Le Pen emporte nettement son duel dans dix-huit régions et dans soixante-dix départements. L’explication tient à la démographie en raison, notamment, du poids considérable de l’Île-de-France où le Front national ne recueille que 12,6 %.

Gérard Le Gall

Politologue

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

La numérisation accélérée des pratiques sociales et informationnelles des Brésiliens pose des défis inédits à la communication politique du pays....

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

La session qui s’achève le 11 juillet peut paraître décevante. Beaucoup de députés disent leur lassitude et leur sentiment d’impuissance....

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30