Lecornu veut-il trop en faire ?

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Les fonctionnaires, s’ils ne représentent que 13 % environ de l’électorat1, sont cependant situés dans une position politique centrale puisque de leur engagement dépend la mise en œuvre effective des politiques publiques. Il ne faut pas non plus oublier que c’est à travers les trois fonctions publiques, la fonction publique de l’État (FPE), la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique hospitalière (FPH) que les usagers ont un contact direct avec la décision politique ou budgétaire et peuvent en mesurer la portée réelle.

L’élection présidentielle de 2017 a été placée dès l’entrée en lice des candidats à la primaire de la droite et du centre dans la perspective d’une réforme libérale de l’État qui devait définitivement tourner la page de la présidence de François Hollande. Cette primaire a vu se multiplier les propositions les plus radicales concernant la réduction des effectifs (600 000 suppressions de postes en cinq ans pour François Fillon, 500 000 postes pour Bruno Le Maire, 300 000 postes pour Nicolas Sarkozy, 200 000 pour Alain Juppé), l’alignement des régimes de retraites fonctionnaires sur celui des salariés du privé, la suppression de la journée de carence, la réduction du champ d’application du statut pour le réserver aux fonctions régaliennes sur le modèle allemand, l’extension du recours aux contrats de droit privé dans la FPT. En bref, la réforme de l’État à la Thatcher devenait une priorité pour accompagner la France sur le chemin de la croissance et de l’emploi. Les péripéties de la campagne et notamment le retrait de François Hollande puis la candidature d’Emmanuel Macron ont bouleversé l’offre politique sans changer toutefois le fait que la réforme de l’État alimentait des clivages politiques importants2.

L’histoire de l’élection présidentielle de 2017 est en effet marquée par l’émergence de deux courants souverainistes défendant tous deux les services publics et les fonctionnaires, l’un de gauche avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise (FI) et l’autre d’extrême droite avec Marine Le Pen et le Front national (FN). Les autres candidatures, bien plus ouvertes à la mondialisation, ont joué en revanche la carte du libéralisme économique, à l’exception de Benoît Hamon qui n’a jamais réussi à trouver sa place dans cette nouvelle offre politique.

Le vote des fonctionnaires s’est inscrit par ailleurs dans un phénomène général de distorsion entre les valeurs politiques et le choix électoral. Ce dernier a été fortement contraint par la présence de Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, générant des stratégies de vote « utile » qui ont pleinement bénéficié à Emmanuel Macron dès le premier tour même si ce dernier avait également développé un programme de réforme libéral envisageant le blocage du point d’indice, des coupes claires dans le budget ou la réduction des effectifs en y incluant notamment la FPT.

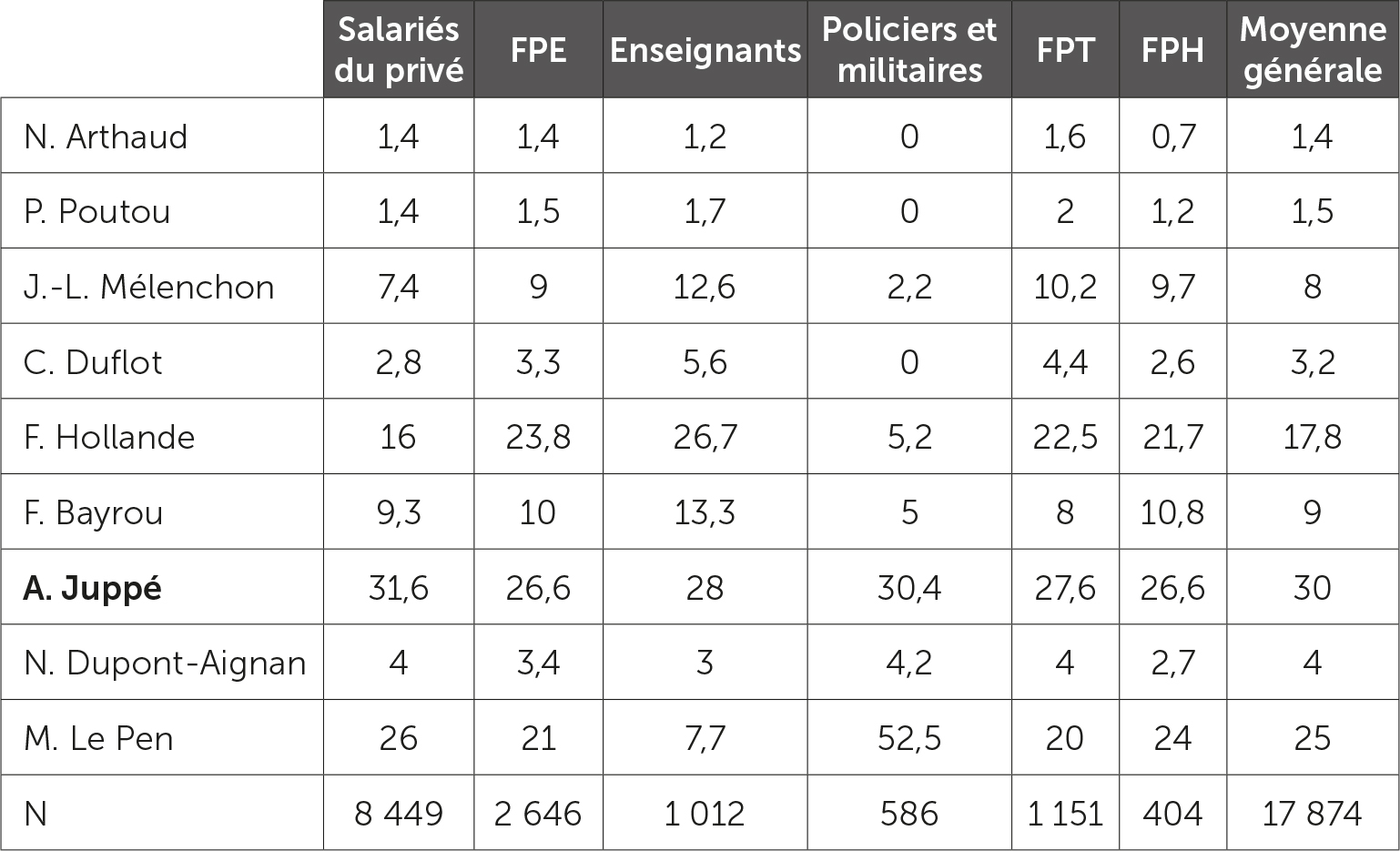

Les études que l’on a pu faire sur les intentions de vote des fonctionnaires dès le printemps 2016, sur la base de l’enquête électorale française du Cevipof3, ont montré deux phénomènes. Le premier était l’effondrement des intentions de vote au profit du candidat du Parti socialiste (PS) et la stagnation de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche contestataire avant un progrès important au début 2017. Le second, une formidable poussée du FN notamment chez les agents de catégorie C ou dans certains métiers, comme chez les policiers et les militaires. Le lien historique entre les fonctionnaires et le PS s’est dénoué brutalement entre 2012 et 2017 alors que le niveau d’intentions de vote au profit de la droite globale (en y incluant François Bayrou et le FN) grimpait très sensiblement surtout dans l’hypothèse où Alain Juppé aurait été le candidat des Républicains (LR). Les agents de la FPE choisissaient alors la droite à hauteur de 61 %, contre 59 % dans la FPT et 64 % dans la FPH (tableau 1).

Ces éléments d’analyse reflétaient une intense déception des fonctionnaires à l’égard du quinquennat de François Hollande alors qu’ils avaient impatiemment attendu des mesures fortes pour tourner la page de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) lancée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas oublier que les relations entre les syndicats et le gouvernement furent toujours très tendues et que le point d’indice ne fut finalement dégelé qu’en avril 2016. Par ailleurs, et peut-être surtout, de nombreux agents de la fonction publique souffraient d’un manque de reconnaissance alors que leur environnement professionnel s’était dégradé, aussi bien dans l’enseignement, à l’hôpital que dans la police et les armées désormais confrontées à la violence terroriste sans moyens suffisants. La question de l’autorité a donc pesé très lourd dans les choix politiques de 2017, renforçant la droite, le FN, mais aussi Emmanuel Macron qui s’engageait à restaurer l’autorité de l’État dans la prise de décision comme dans son image externe.

Il ne faut cependant pas réduire le vote à des enjeux professionnels. Le vote des fonctionnaires, comme celui des autres salariés, dépend aussi de leur âge, de leur niveau de patrimoine et de leur religion. L’abandon du PS est motivé par des raisons politiques, qui s’appuient sur le vécu professionnel mais qui le dépassent : demande d’autorité, rejet de plus en plus fort de l’immigration et du communautarisme, perception négative de la mobilité sociale et des perspectives d’avenir personnelles.

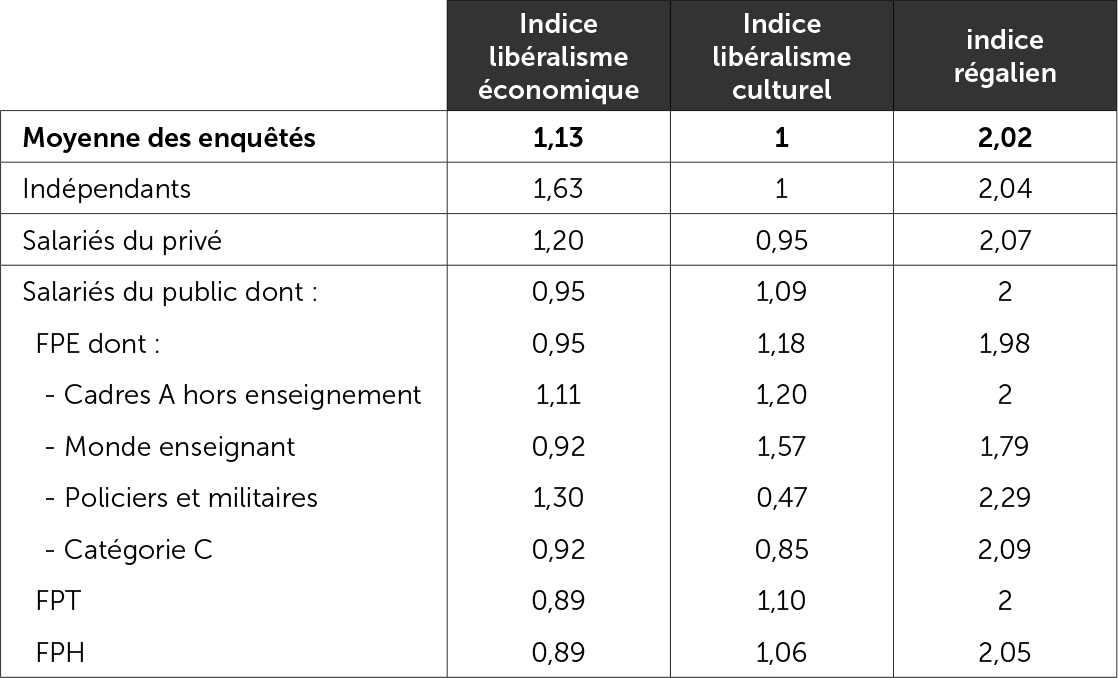

L’analyse des valeurs des fonctionnaires montre précisément qu’ils partagent largement avec les salariés du privé une forte demande d’autorité, mais qu’ils restent néanmoins toujours moins libéraux qu’eux sur le plan économique et plus libéraux qu’eux sur le plan culturel4. Les principales variations sont dues à la sociologie différente des trois fonctions publiques (la FPE comprend 56 % de cadres A en comptant les enseignants alors que la FPT comprend 75 % d’agents de catégorie C) et aux spécificités de chaque métier (tableau 2).

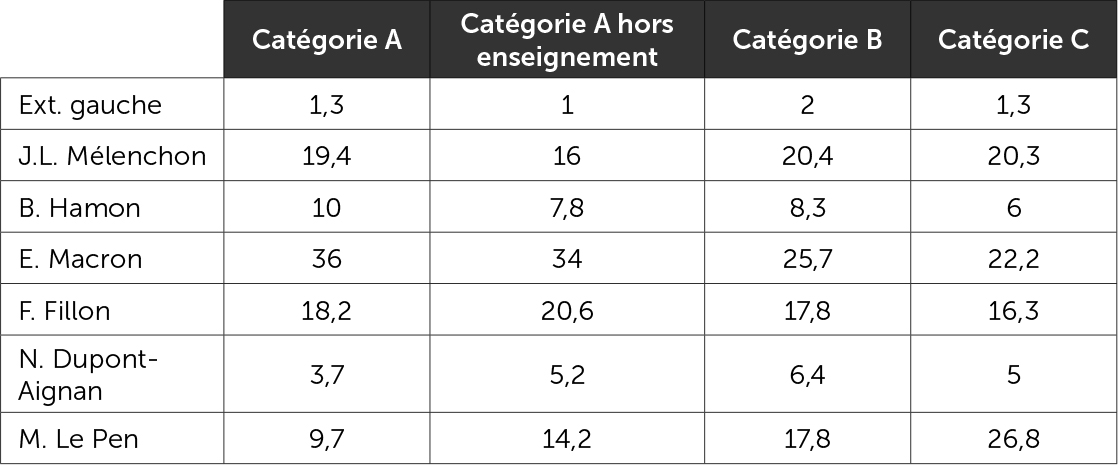

Emmanuel Macron a largement récupéré l’offre politique de la gauche socialiste dans un contexte de polarisation à droite, par la montée du FN, mais aussi par le score honorable de François Fillon chez les fonctionnaires, et à gauche, par la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon qui attirait à lui de nombreux fonctionnaires déclassés, c’est-à-dire fortement diplômés mais mal situés dans la hiérarchie. La comparaison du vote des fonctionnaires entre la présidentielle de 2012 et celle de 2017 montre que deux glissements se sont produits : un glissement de l’électorat socialiste vers Emmanuel Macron, attirant également les centristes, et un glissement de l’électorat de droite vers le FN. Si la victoire d’Emmanuel Macron semble entériner à première vue l’idée d’un recentrage général des électeurs, qui seraient devenus « et de droite et de gauche », elle recouvre en réalité une exaspération des clivages dont la force est telle qu’elle alimente une abstention record aux législatives, les électeurs FI comme les électeurs FN étant les plus nombreux en proportions à ne pas voter (tableau 3).

Deux caractéristiques marquent l’élection présidentielle. La première est la fracture entre les cadres A et les agents de catégorie C confrontés au quotidien aux usagers. Les choix politiques de deux strates de fonctionnaires sont radicalement différents et montrent à quel point les valeurs des fonctionnaires sont loin d’être homogènes au sein d’une même fonction publique, ce qui n’est pas sans entraîner des conséquences sur la mise en œuvre de la réforme de l’État qui ne dépend pas seulement de techniques de gestion. La percée du FN au sein de la catégorie C est spectaculaire même si les résultats du vote sont légèrement en retrait par rapport aux intentions de vote enregistrées au printemps 2016. Mais cette percée s’est également effectuée au sein de la catégorie A où Marine Le Pen obtient plus de 14 % chez les cadres hors enseignement. Le décalage entre catégories est particulièrement fort dans la FPH où les cadres A ont voté pour Emmanuel Macron à hauteur de 37 % (contre 11 % pour Marine Le Pen) alors que le personnel de catégorie C choisissait Marine Le Pen à 29 % (et 25 % Emmanuel Macron) (tableau 4).

Au second tour de l’élection présidentielle, l’ensemble des fonctionnaires a choisi Marine Le Pen à 29,6 % contre 33,6 chez les salariés du privé, mais 38,2 % chez les agents des entreprises publiques. L’écart entre catégories et métiers se fait encore plus sentir ici puisque si les cadres A ont voté pour Marine Le Pen à hauteur de 17,6 % cette proportion passe à 30,7 % pour la catégorie B et à 39,5 % pour la catégorie C. Les différences entre secteurs professionnels sont également considérables car si les enseignants votent Marine Le Pen à 14 %, les policiers et les militaires5 la choisissent à 60 % (64,5 % dans la police et 57,7 % dans l’armée), différences que l’on enregistrait depuis 2016.

La seconde nouveauté de l’élection de 2017 est le divorce historique entre les fonctionnaires et le PS. Cette séparation brutale indique que le « policy mix » proposé par le PS n’intéressait plus les fonctionnaires, trop libéral et européen pour les agents de catégorie C, trop loin des réalités du terrain pour beaucoup de cadres de catégorie A et notamment d’enseignants voyant l’institution scolaire et universitaire se déliter. Du reste, les enseignants, s’ils sont encore en moyenne les fonctionnaires les plus nombreux à voter pour Benoît Hamon, ont pris largement leurs distances. En effet, le monde enseignant (enseignants de toute catégorie et directeurs d’établissements) a voté au premier tour de la présidentielle de 2017 à hauteur de 12,6 % pour Benoît Hamon, alors qu’il avait voté à 43,7 % pour François Hollande en 2012. Ses suffrages se sont orientés à 1,4 % pour les candidats d’extrême-gauche, à 22,8 % pour Jean-Luc Mélenchon, à 35,4 % pour Emmanuel Macron mais aussi à 17 % pour François Fillon, 2,4 % pour Nicolas Dupont-Aignan et 6,7 % pour Marine Le Pen contre 5,2 % en 2012.

Le vote pour Emmanuel Macron reste néanmoins largement un vote par défaut selon les réponses des enquêtés interrogés à la veille du premier tour. En effet, 59 % des agents de la FPE et de la FPT comme 56 % de ceux de la FPH disent que leur choix d’Emmanuel Macron est un choix par défaut plus qu’un choix d’adhésion. Ce pourcentage grimpe à 63 % dans le monde enseignant. Du reste, lorsqu’on a interrogé les enseignants sur leur souhait de victoire pour l’élection présidentielle, ils placent certes Emmanuel Macron en premier mais seulement à 28 %, alors que 20 % souhaitaient la victoire de Jean-Luc Mélenchon, 15 % celle de Benoît Hamon et 14 % celle de François Fillon sans oublier les 5 % qui citaient Marine Le Pen.

L’élection présidentielle de 2017 n’a donc pas opéré un grand recentrage des fonctionnaires, mais a créé en revanche une polarisation le long d’une ligne de fracture passant entre les plus diplômés et les moins diplômés à l’image de ce que l’on observe pour l’ensemble de l’électorat. La rupture entre les fonctionnaires et le PS est née à la fois de la déception à l’égard du quinquennat de François Hollande, d’une crainte politique concernant l’avenir du pays et de ses valeurs, de l’incapacité du PS de créer une offre politique de synthèse à gauche et d’une dégradation réelle de l’environnement de travail qui s’est traduite par de nombreux conflits tant à l’hôpital que dans l’enseignement ou même la police. Les différences politiques entre les fonctionnaires et les salariés du privé perdurent et le vote en faveur d’Emmanuel Macron ne traduit nullement une conversion générale du secteur public aux valeurs managériales.

Luc Rouban

Directeur de recherche au CNRS, Cevipof-Sciences Po

———-

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Quatre lettres qui ont encore mauvaise réputation aujourd’hui mais peut-être moins demain : RGPD ou règlement général sur la protection...

On nous répète que la vie privée ne regarde personne. Que l’amour ne se commente pas. Que les choix sentimentaux...

Les liens assumés entre l’organisation antifasciste la Jeune Garde et le mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon fragilisent le discours du...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30