Les jeunes méritent davantage qu’une politique de rustines

Le débat politique se focalise sur l’interdiction des téléphones portables. Mais cette proposition représente-t-elle réellement l’enjeu principal de la société...

L’abandon scolaire n’est pas un phénomène nouveau. La nouveauté est la transformation du phénomène en problème de politique publique. La généralisation des titres scolaires, le durcissement du marché du travail et les stratégies européennes de valorisation de la formation expliquent cette transformation, et justifient la mise à l’agenda du décrochage scolaire. Or, l’efficacité d’une politique publique dépend autant de la prévention du décrochage scolaire que du raccrochage des jeunes sans diplôme. L’objet de cet article est une présentation et une analyse de ces deux pans inséparables de l’action publique.

L’abandon scolaire n’est pas un phénomène nouveau. L’école a toujours connu des ruptures scolaires, passablement tolérées et acceptées dès lors qu’elles précédaient une entrée rapide dans la société des adultes. Il n’y a pas lieu de s’émouvoir du départ prématuré des élèves, en particulier des couches populaires, si la sortie de l’école est une prémisse de leur prolétarisation par l’entrée dans l’univers viril de l’usine et le cantonnement aux travaux féminins de l’espace domestique. L’abandon scolaire est choquant lorsque les changements, sociaux et scolaires, ont fait du diplôme une norme sociale. En d’autres termes, l’absence de diplôme est indigne dans un contexte de démocratisation scolaire, et révoltante quand le titre scolaire est une condition nécessaire mais non suffisante pour entrer sur le marché du travail. L’absence de diplôme devenant a-normale, le phénomène devient un problème que les politiques publiques, construites en référence aux stratégies de la Commission européenne concernant les Neets (i. e. les jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation), prennent en charge et cherchent à résoudre par des programmes de lutte contre tout ce que le décrochage scolaire produit de valeur négative.

Le décrochage scolaire accède aux autorités publiques, par conséquent est pris en charge par l’État, après une séquence d’identification du problème. À ce stade de la construction du problème, un élément d’identification est l’emprise du diplôme sur l’emploi, et plus largement sur la cohésion sociale. Si on peut admettre qu’une société qui éduque longtemps et bien est une société qui diminue les inégalités scolaires et réduit les inégalités sociales, ce faisant est plus cohésive1, on peut concevoir aussi que l’amplification de l’éducation scolaire est une entrave à l’intégration sociale des jeunes sans diplôme.

Un système scolaire qui accueille beaucoup d’élèves pour les conduire vers un haut niveau d’acquisitions sans parvenir à les mener tous vers ce niveau produit inévitablement des différences entre les élèves.

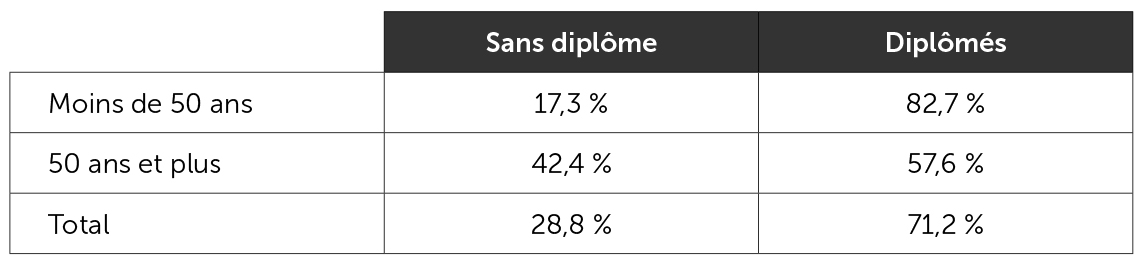

Parmi eux, certains sont brusquement définis comme une menace pour les valeurs collectives, et un problème pour les intérêts collectifs. C’est le cas des jeunes sans diplôme dont l’accès à l’emploi est freiné par le signal négatif envoyé aux employeurs : l’absence de diplôme fonctionne comme un stigmate quand la norme est que tout le monde l’obtienne. Les décrocheurs se démarquent donc de la norme sociale du diplôme. À ce titre, une analyse secondaire des données 2010 de l’European Social Survey (ESS)2 nous a permis de montrer que la part des individus diplômés et sans diplôme (au sens de la stratégie européenne de Lisbonne, soit un jeune quittant l’école sans avoir obtenu le baccalauréat ou un diplôme professionnel) dépend d’abord de l’âge des répondants3. Le tableau 1 indique que les « sans diplôme » représentent 42 % de la classe d’âge « 50 ans et plus » alors qu’ils ne sont que 16 % dans la classe d’âge « moins de 50 ans ».

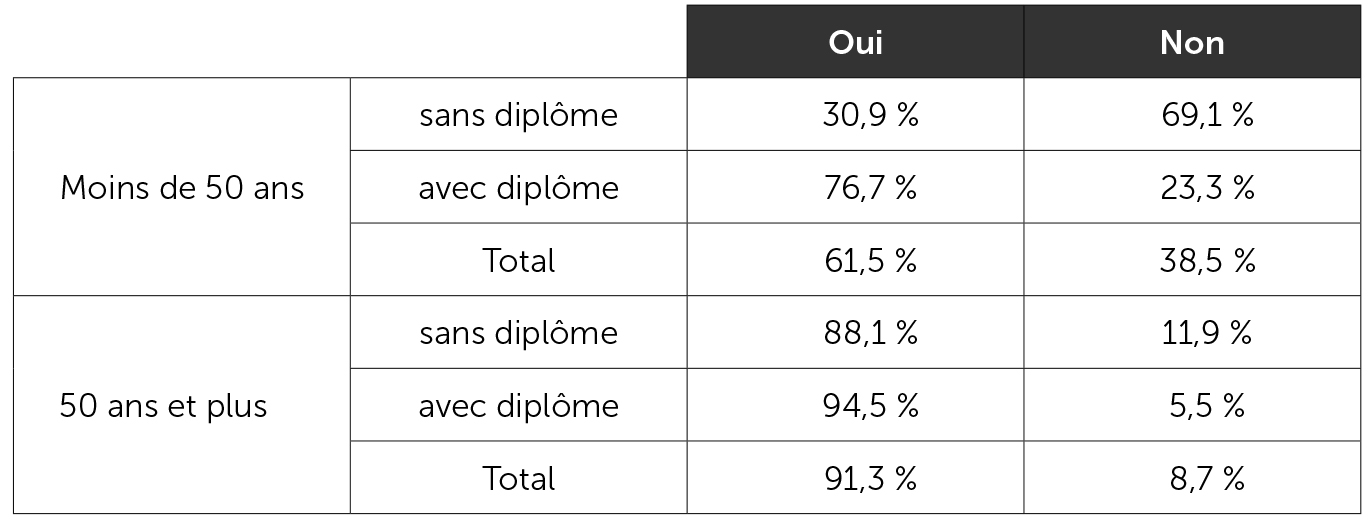

Outre l’élévation du niveau de diplôme entre deux générations, l’analyse pointe l’effet du diplôme sur l’emploi rémunéré. Dans le tableau 2, les diplômés ayant déclaré avoir toujours eu un emploi rémunéré sont, quel que soit l’âge, plus nombreux que les « sans diplôme ». Cependant, l’écart diminue considérablement chez les plus de 50 ans : 88 % ont toujours eu un emploi rémunéré bien qu’étant sans diplôme tandis que le taux chute à 31 % parmi les 50 ans et moins. Entre deux générations, le poids du diplôme sur l’emploi a augmenté.

Une lecture plus fine des données montre que l’emprise du diplôme sur le marché du travail est plus faible parmi les « 50 ans et plus ». Ces derniers ont toutes choses égales par ailleurs dix fois plus de chances d’avoir toujours eu un emploi rémunéré que les « moins de 50 ans ». L’absence de diplôme devenant un problème économique, la lutte contre le décrochage devient comme une préoccupation légitime, voire impérieuse, des démocraties de marché soucieuses de justice sociale et d’employabilité des jeunes. Cette lutte est menée à l’échelle nationale et à l’échelle européenne. Dans le premier cas, la définition du décrochage cadre avec l’objectif fixé par l’Union européenne de limiter à 10 % la proportion de jeunes entre 18 et 24 ans sortant du système scolaire sans avoir obtenu au moins un diplôme de second cycle de l’enseignement secondaire, et ne poursuivant pas d’études. Cet objectif correspond aux orientations stratégiques européennes de valorisation de la formation et de l’éducation comme un instrument de compétitivité globale dans la société cognitive. Celle-ci est vue comme un espace dans lequel la position de chacun est déterminée par le savoir, et le cognitif un élément structurant des sociétés »4. La Stratégie européenne pour l’emploi (arrêtée au Conseil européen de Luxembourg en 1997) puis la Stratégie européenne de Lisbonne, élaborée en mars 2000 et visant à faire de l’Union européenne en 2010 « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale », place les jeunes sans qualification au centre des préoccupations5.

Prenant acte de l’élévation du niveau de compétences sociales requis pour s’insérer professionnellement et socialement, la Commission européenne fait de la lutte contre le décrochage scolaire précoce un des enjeux posés par la société de la connaissance.

Si les évolutions économiques et industrielles demandent que la formation professionnelle soit ajustée aux emplois disponibles, la montée en puissance des technologies de l’information adossée à la prépondérance d’une économie du savoir et de la connaissance réclament des aptitudes d’adaptation à la compétition mondiale : « dans la société cognitive dans laquelle nous vivons, la stratification sociale se fonde de plus en plus souvent sur des lignes de partage entre ceux qui possèdent des compétences et des qualifications, et ceux qui n’en possèdent pas. L’échec scolaire a des conséquences beaucoup plus durables qu’il y a dix ans encore. Il peut marquer un individu pour la vie et restreindre de façon radicale le champ de ses projets de vie »6. Plus le niveau de qualification des individus s’élève, mieux ils sont armés pour affronter les crises présentes et à venir.

La lutte contre le décrochage scolaire réclame une connaissance préalable du problème. En l’espèce, la littérature scientifique, abondante, s’organise autour de trois approches. La première questionne la notion de décrochage et s’intéresse au processus de construction politique et de désignation sociale du problème. La seconde dresse des profils de décrocheurs, grâce à des modèles statistiques articulant des variables individuelles, scolaires et sociales. La troisième s’intéresse au parcours des jeunes, depuis la déscolarisation jusqu’à l’entrée dans un dispositif « Nouvelle chance ». Considérées ensemble, ces approches indiquent que le décrochage dépend du climat familial, du climat scolaire, du statut socioéconomique, du genre et de l’âge : il s’agit plutôt de garçons ayant redoublé au moins une fois et de milieu populaire. Du reste, ces facteurs de risque du décrochage n’ont pas la même influence sur les élèves, et ces derniers n’y sont pas exposés de la même manière7. On ne peut donc pas tirer une explication du décrochage scolaire à partir d’un angle unique, mais de l’amplification à l’école des facteurs personnels, familiaux et sociaux8. Le phénomène est donc complexe, ce qui oblige à compléter l’analyse par un éclairage compréhensif des raisons qui poussent des élèves à abandonner l’école. Ce complément est d’autant plus utile que décrochage et échec scolaire ne se confondent pas : les décrocheurs ne sont pas tous des élèves en échec, et les élèves en échec ne sont pas tous des décrocheurs9. De même, à environnement identique, un jeune décroche quand un autre ne décroche pas. Somme toute, le décrochage scolaire est le produit de facteurs de nature différente qui se combinent dans un processus dont le résultat n’est jamais prévisible10, mais sur lequel il est possible d’agir en amont du problème, notamment dès l’école primaire.

En l’espèce, une formation adaptée des professeurs des écoles permettrait de repérer les élèves à risque de décrochage précoce, et d’agir en conséquence.

Tout comme l’efficacité des mesures préventives exige une connaissance des facteurs de risque du décrochage scolaire, l’évaluation des actions de réparation réclame une analyse fine du raccrochage scolaire. De la sorte, il est possible de voir que les classes et les ateliers relais ont une efficacité relative puisqu’une petite partie des élèves orientés vers ces dispositifs reprend le chemin d’une classe ordinaire de collège ou du lycée professionnel. Pour la majorité des élèves détectés en risque de décrochage orientés vers ce dispositif, le retour à l’école est transitoire. Le passage par une classe ou un atelier relais diffère le plus souvent un arrêt de scolarité11. En outre, il importe de connaître les raisons du raccrochage des jeunes à un dispositif public « Nouvelle chance ». Pourquoi des jeunes ayant quitté l’école précocement depuis plusieurs mois ou années décident de retourner en formation ? Comment se forme la volonté de raccrocher ? Éclairer le processus qui fait passer de la position de décrocheur à la position de raccrocheur revient à comprendre la façon du jeune de se situer par rapport aux contraintes sociales et familiales qui commandent en partie sa décision, mais aussi en fonction des opportunités qu’il saisit ou pas quand elles se présentent à lui. Autrement dit, la lutte contre le décrochage scolaire, quand elle est réparatrice, doit tenir compte d’abord des manières subjectives des jeunes de construire leur expérience du décrochage, ensuite de mesurer ce que l’absence de diplôme représente pour eux, enfin de retracer les cheminements qu’ils empruntent pour transformer la décision de raccrocher en recours effectif d’un dispositif « Nouvelle chance ».

Sans cette analyse processuelle des parcours des jeunes, on comprendrait mal les avantages qu’ils trouvent dans le raccrochage. Pour certains d’entre eux, la décision de raccrocher semble de prime abord incongrue : pourquoi recourir à un dispositif de remédiation du décrochage scolaire qui propose au mieux un statut de jeune en formation professionnelle ouvrant droit au titre de stagiaire de la formation professionnelle à une allocation mensuelle plutôt faible au regard des « avantages » que recèlent les activités formelles ou informelles ? Pour les jeunes sans ressources financières, la décision de raccrocher pourrait se réduire à un calcul économique en contexte d’incertitude. Or, un calcul de cette nature ne permet pas de trouver une solution optimale puisque d’une part l’allocation est transitoire, d’autre part son versement est conditionné à l’obligation de se soumettre aux règles contraignantes du dispositif. Plus que la dimension économique, le raccrochage dépend donc d’ingrédients – sociaux et cognitifs – qui « paramètrent » la décision des jeunes. Si la rétribution est appréciée, d’autres motifs s’imposent à la raison strictement utilitaire puisque les jeunes sont socialement situés. Ils tiennent des rôles sociaux, appartiennent à certains milieux sociaux, ont des ressources (sociales, économiques, cognitives). De plus, leur histoire familiale et leur expérience scolaire les ont amenés à intérioriser un certain nombre de savoirs et de représentations. La façon d’envisager le problème du décrochage qui se pose à eux à un moment donné, ainsi que les solutions pour le résoudre naissent d’un ensemble de circonstances extérieures qui précèdent et entourent immédiatement l’acte engageant, le raccrochage en l’occurrence. Cet ensemble rend cet acte plus ou moins réalisable et risqué mais aussi plus ou moins profitable. De sorte qu’après avoir décroché de l’école, le jeune agit dans un environnement qui soit contrarie soit favorise la volonté d’agir, mais sans que son environnement détermine complètement la décision de raccrocher ou de ne pas raccrocher. La raison en est que l’acte engageant fait appel nécessairement à un travail sur soi redevable à l’action du processus temporel. Autrement dit, il faut du temps pour agir car celui-ci a une fonction de maturation de la décision de raccrocher. Ce faisant, le raccrochage advient après la rencontre de dispositions individuelles et d’événements lus par le jeune en écho à son passé et à ses représentations de l’avenir. En situation de décrochage scolaire, les jeunes puisent dans les registres scolaires, sociaux et économiques les éléments d’appréciation de leur position, puis font des arbitrages sur les avantages du raccrochage. Sous certaines conditions, le retour en formation finit par apparaître aux jeunes comme une « bonne » solution.

*

* *

Les ruptures scolaires ne sont pas un problème lorsque la croissance économique permet d’absorber les jeunes sans diplôme. Elles le deviennent lorsque l’élévation du niveau scolaire et l’évaluation des compétences attendues par les employeurs sont des obstacles à l’insertion professionnelle. Les conséquences objectives de l’absence de diplôme sur la situation des jeunes justifient que la lutte contre le décrochage scolaire reste à l’agenda politique des régimes politiques successifs, et que les nouveaux gouvernements, après avoir tiré les leçons des plans menés par les anciens, pérennisent les actions dont les effets sur le décrochage et le raccrochage sont avérés. Du reste, un programme de politique publique repose sur des activités fonctionnelles qui le rendent efficace mais qui participent aussi à son développement par la mise en œuvre de nouvelles séquences opérationnelles. Au cœur de ce processus se trouve la forte attention des autorités publiques sur le décrochage scolaire et le risque encouru de réduire le problème à des questions strictement scolaires. Il faut admettre que la rupture scolaire est une décision rationnelle prise par des individus qui ont évalué les coûts, notamment subjectifs, à rester à l’école et les bénéfices à en sortir, et que le retour en formation est le fruit d’un arbitrage par ces mêmes individus des coûts à rester en situation de décrochage et des bénéfices à en sortir par le recours à un dispositif « Deuxième chance » ou une structure de retour à l’école. Une part de la lutte contre le décrochage scolaire consiste à vaincre les obstacles au raccrochage puisque les sources du décrochage ne sont pas que scolaires.

Les jeunes quittent l’école à cause d’un fonctionnement qui ne les satisfait pas ou d’un système scolaire qui ne les convainc pas à y rester. Quand les causes du départ sont scolaires, il convient que le jeune trouve dans l’offre de raccrochage des dispositifs de retour à l’école les conditions d’une expérience scolaire différente du passé, nourrie de bienveillance et construite sur une scolarité où « faire la classe autrement » (décloisonnement des disciplines scolaires, tutorat, participation effective des élèves à la vie de la structure, etc.) est un principe quotidien. Quand les causes sont sociales, les aménagements pédagogiques et l’engagement des enseignants ne parviennent pas à raccrocher un jeune qui pensait trouver (ou croyait trouver) hors de l’école les gratifications qu’il ne trouvait pas (ou ne croyait pas trouver) dans l’école. Ces cas d’abandon précoce des études indiquent que la voie scolaire est une condition nécessaire mais non suffisante de l’éradication du problème puisque, contrairement aux idées reçues, les causes du décrochage ne sont pas réductibles à de mauvais résultats scolaires. Les causes sont multiples, à l’instar des raisons de quitter l’école qui sont toujours bonnes pour celui ou celle qui le décide.

En conséquence de quoi réduire les sorties précoces et multiplier les voies du retour en formation sont deux pans d’une politique publique unique de lutte contre le décrochage et en faveur du raccrochage.

Les jeunes qui aspirent à sortir d’une situation que l’absence de diplôme rend insatisfaisante ont l’espoir que la décision de raccrocher puis l’engagement dans une formation fourniront à terme les ressources symboliques, économiques et sociales qui leur font défaut12. Il importe que les jeunes puissent trouver une offre de formation au moment où ils décident de raccrocher, et les acteurs qui construisent cette offre continuent d’adapter leur intervention aux contraintes de leurs bénéficiaires. Cependant, tous les décrocheurs ne raccrochent pas soit parce que les avantages à rester dans la situation de décrochage sont plus nombreux que les bénéfices du raccrochage, soit que le pouvoir d’être un acteur de sa décision est affaibli par le poids des contraintes. Le raccrochage est une épreuve difficile à surmonter par le jeune que la faiblesse de ressources et la privation de supports rendent vulnérable. L’enjeu de la fabrique des politiques publiques de lutte contre le décrochage scolaire se trouve dans la capacité des acteurs, qui d’abord les construisent puis les mettent en œuvre, de prévenir le décrochage et de sécuriser le raccrochage.

Joël Zaffran

Sociologue

Université de Bordeaux

Centre Émile Durkheim (UMR CNRS 5116)

Centre associé Cereq

———-

Le débat politique se focalise sur l’interdiction des téléphones portables. Mais cette proposition représente-t-elle réellement l’enjeu principal de la société...

L’opération « Asbolute resolve » de l’armée américaine, qui a fait chuter le Président vénézuélien Nicolás Maduro, entre dans un...

Un processeur graphique (GPU) est un circuit électronique capable d'effectuer des calculs mathématiques à grande vitesse. Sa capacité à traiter...

Dans un ouvrage publié en 2023 à l’occasion des vingt ans de ce conflit, j’avais soulevé une question simple qui...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30