Lecornu veut-il trop en faire ?

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

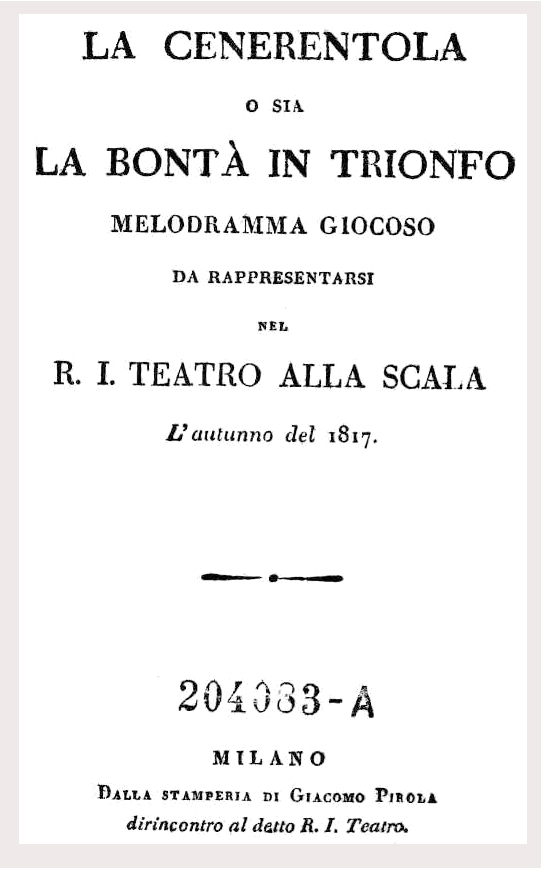

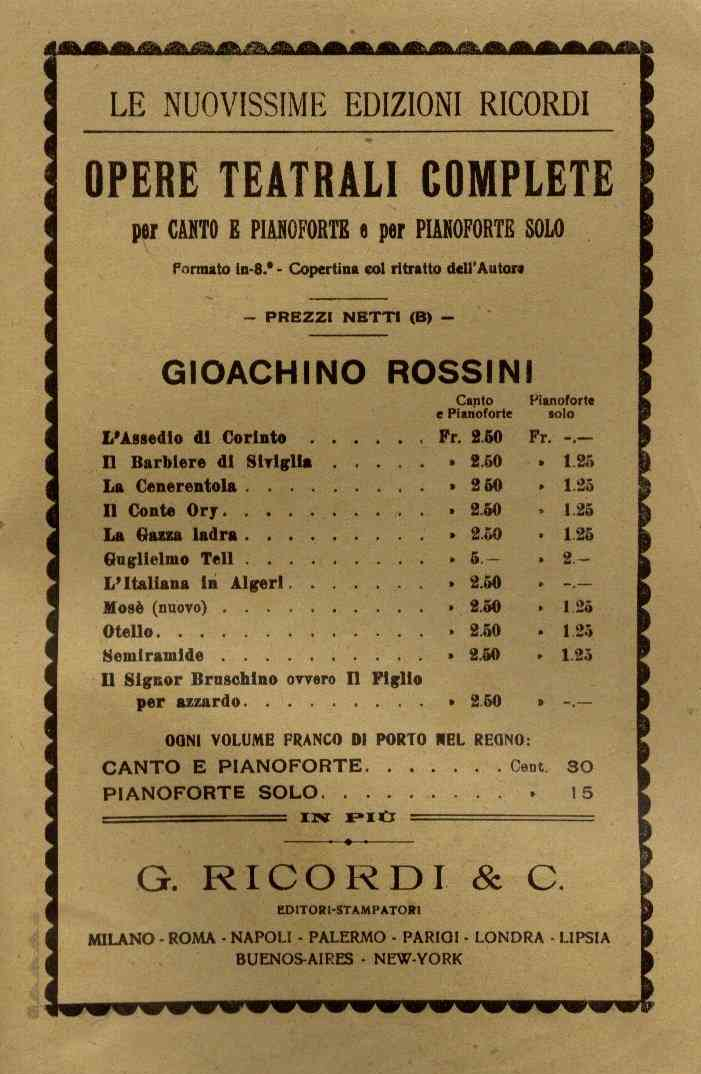

Le 13 novembre dernier, l’Institut culturel italien recevait dans la grande salle du splendide Hôtel de Gallifet, jadis demeure de Talleyrand, Alessandro Baricco, pour une soirée consacrée au compositeur Gioachino Rossini, dont on célèbre cette année le cent cinquantième anniversaire de la disparition. On ne présente plus l’auteur à succès de « Seita » et de « Novecento », monologue théâtral joué et mis en scène en 2015-2016 à Paris par André Dussollier. On sait peut-être moins qu’Alessandro Baricco, fin musicologue, auteur d’un essai sur Rossini, enseigne également les techniques de la narration dans une école, la Scuola Holden, qu’il a fondée à Turin en 1994 avec des amis.

La conférence fut suivie de la découverte pour la première fois sur scène en France de l’ « interview impossible » de Gioachino Rossini, écrite par Baricco et interprétée avec beaucoup de talent et de finesse par la journaliste Patricia Martin et l’acteur italien Paolo Bonacelli. Celui-ci y campa à merveille un Rossini âgé et désabusé devant une évolution du monde qu’il ne comprend plus. L’homme, on le sait, était complexe, à la fois hypocondriaque, colérique et dépressif mais aussi joyeux et amoureux de la bonne chère et des belles femmes. On retiendra, parmi tant d’autres, quelques bons mots tels que « les hommes réussissent grâce à leur première femme et épousent la seconde grâce à leur réussite » ou la célèbre aversion du compositeur italien pour son contemporain Richard Wagner dont les partitions lui paraissaient moins inaudibles lorsqu’elles étaient jouées à l’envers.

La conférence d’Alessandro Barrico, prononcée dans un français parfait, avec un sens accompli de la narration et de la scénographie, fut illustrée au piano par Nicolas Tescari. L’argument, habile bien que classique, était articulé autour de la question suivante : vous vous trouvez dans un dîner mondain dont les conversations se portent à un moment sur Rossini ; que devez vous savoir sur le « Cygne de Pesaro » pour briller ? Baricco nous indique cinq points (tournedos exclu) pour lui essentiels :

La conférence d’Alessandro Barrico, prononcée dans un français parfait, avec un sens accompli de la narration et de la scénographie, fut illustrée au piano par Nicolas Tescari. L’argument, habile bien que classique, était articulé autour de la question suivante : vous vous trouvez dans un dîner mondain dont les conversations se portent à un moment sur Rossini ; que devez vous savoir sur le « Cygne de Pesaro » pour briller ? Baricco nous indique cinq points (tournedos exclu) pour lui essentiels :

ancien régime et son aristocratie et l’émergence du romantisme. Il y a entre les deux un petit espace, un moment qui ne porte pas de nom. Là se trouve Rossini qui n’est ni du XVIIIe siècle, ni de l’ère romantique. Rappelons-nous : né un 29 février ; il est le fils d’une époque qui n’existait pas. Tout le monde admirait sa technique mais pas son esthétique. Il fut un homme de l’ancien monde qui privilégiait la culture. Le train était pour lui une manifestation du diable. Il appartenait à une civilisation qui n’a presque jamais existé.

ancien régime et son aristocratie et l’émergence du romantisme. Il y a entre les deux un petit espace, un moment qui ne porte pas de nom. Là se trouve Rossini qui n’est ni du XVIIIe siècle, ni de l’ère romantique. Rappelons-nous : né un 29 février ; il est le fils d’une époque qui n’existait pas. Tout le monde admirait sa technique mais pas son esthétique. Il fut un homme de l’ancien monde qui privilégiait la culture. Le train était pour lui une manifestation du diable. Il appartenait à une civilisation qui n’a presque jamais existé.Enfin, il a arrêté de composer des opéras très tôt, à l’âge de 37 ans, alors qu’il est mort vieux pour l’époque, en 1868, à 76 ans, à son domicile parisien de Passy. Il avait commencé à écrire de la musique à 18 ans et pouvait composer jusqu’à cinq opéras dans la même année. A partir de 1830, il s’enferme jusqu’à sa mort dans une longue retraite et n’écrira plus que ce qu’il appelle ses « Péchés de vieillesse », un Stabat Mater et la Petite messe solennelle. Il avait épousé en deuxièmes noces Olympe Pélissier, qui avait été le modèle du peintre Horace Vernet et l’une des courtisanes de Balzac. Et Alessandro Barrico de conclure : « Il a donné un son à la félicité mais il était profondément déprimé ». Rossini fut d’abord inhumé à Paris avant d’être transféré en 1887 dans la basilique Santa Croce de Florence. Son cénotaphe qui renferme la dépouille d’Olympe Pélissier est toujours visible au Père Lachaise.

Alain Meininger

Crédits photos : Wikipédia

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Quatre lettres qui ont encore mauvaise réputation aujourd’hui mais peut-être moins demain : RGPD ou règlement général sur la protection...

On nous répète que la vie privée ne regarde personne. Que l’amour ne se commente pas. Que les choix sentimentaux...

Les liens assumés entre l’organisation antifasciste la Jeune Garde et le mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon fragilisent le discours du...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30