On ne peut pas faire l’économie d’une défense collective

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

En tant que dispositif d’éducation, d’évaluation et de classement, l’institution scolaire est un lieu emblématique d’imposition de la norme. Selon Georges Canguilhem, elle est même, avec l’institution sanitaire, au cœur de l’émergence des logiques de normalisation qui caractérise les sociétés industrielles et post-industrielles1.

À partir de là, on peut définir par le terme « handicap scolaire », toutes les différences individuelles qui sont considérées comme anormales au titre de cette normativité de l’école et qui ne le seraient pas autrement. C’est le cas notamment de la déficience intellectuelle légère, de la plupart des « dys » (dyslexie, dysorthographie, etc.), des troubles du comportement et de nombreux troubles cognitifs. Ces catégories ont émergé avec l’école contemporaine et ont ensuite évolué avec elle.

Sans l’école, ou dans le cadre d’une autre école, elles seraient restées invisibles, sinon inexistantes.

Formuler les choses de cette manière, c’est toutefois déjà introduire une certaine lecture de la relation entre école et handicap. C’est rappeler que le concept de handicap est un concept empirique relationnel et/ou contextuel, dont le contenu (ce qui est effectivement désigné comme un handicap) dépend toujours d’un contexte. On est toujours handicapé, déficient, anormal, au regard d’une norme. C’est-à-dire, au regard de ce qui est, à un moment donné et dans un lieu donné, considéré par le plus grand nombre comme normal (qu’il s’agisse de traits corporels, de traits comportements, de capacités, etc.). Or, on le sait, ces normes varient d’une époque à l’autre et d’un milieu (espace géographique, groupe social, institution, etc.) à un autre.

Cette approche du handicap n’est ni nouvelle ni fondamentalement originale. Elle a fait l’objet de nombreux travaux scientifiques et a été spécifiée, voire modélisée, de diverses manières. Elle correspond à ce que l’on nomme généralement l’approche socio-environnementale du handicap ou encore le modèle interactif. Elle est celle qui s’est imposée au sein de l’OMS conduisant à la publication en 2001 de la CIF (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé). Et la grande majorité des chercheurs qui travaillent sur le handicap, quelle que soit leur discipline ou spécialité (médecine, psychologie, sciences sociales, etc.), s’accordent aujourd’hui, au moins dans une certaine mesure, sur ce point.

Ce n’est pas une faible avancée dans notre compréhension du handicap. Penser relationnellement ce dernier, c’est résoudre de nombreuses difficultés posées par l’histoire de l’école et de ses pathologies. En effet, ce qui pouvait apparaître comme incompréhensible ou mystérieux dans le cadre d’une approche biomédicale trop restrictive et décontextualisée, à savoir la transformation des catégories de handicap scolaire, avec la disparition (parfois très rapide) de certaines, l’apparition de nouvelles, le constat de véritables épidémies pour d’autres, comme l’augmentation constante du nombre d’enfants reconnus handicapés2 alors même que les pratiques et les savoirs médicaux (qu’il s’agisse de prévention ou de soin) s’améliorent, semblent n’être rien d’autre, du point de vue d’une approche socio-environnementale ou interactive, que le produit logique des transformations successives de l’institution scolaire elle-même. L’évolution des attentes et des exigences scolaires, des conditions de travail et d’études, des priorités et des pratiques pédagogiques, explique l’évolution parallèle de ce qui, d’une part, est ou non effectivement visible et observable en classe, d’autre part, est ou non finalement considéré comme normal.

Ainsi, l’évolution des classifications regroupées dans le champ du handicap mental (et cette catégorie elle-même) – soit l’apparition de « l’arriéré » et du « débile », puis leur transformation en « retardé mental », ou « déficient intellectuel », avec ses sous-classifications, mais aussi celle, en parallèle, de « l’instable » précédant celle de « trouble du comportement », plus récemment ensuite le succès et la multiplication des « dys » et, plus largement, des « troubles des apprentissages », etc. – est plus fortement liée à l’évolution du système éducatif, de son organisation, de ses programmes et de ses attentes normatives, qu’à des découvertes scientifiques, dans le champ médical ou celui de la neurologie3 – ces dernières tendant bien plus à suivre ou accompagner les métamorphoses scolaires qu’à les précéder4. En d’autres termes, toute reconfiguration de l’environnement social conduit possiblement à l’émergence de nouvelles formes de handicap.

Si le débat reste intense entre les chercheurs, ce n’est donc pas de ce point de vue.

C’est sur la question de la nature de ces différences, que le contexte scolaire rend soudain et visible et problématique, que les désaccords sont les plus forts.

S’agit-il de différences d’origine biologique (biomédicale) ou d’origine sociale ?5.

En effet, même si l’approche socio-environnementale a été pensée pour pouvoir articuler le médical et le social, elle ne permet pas, à proprement parler, de répondre clairement à cette question. Le débat est donc loin d’être clôt. Il l’est d’autant moins qu’à la suite d’une période riche en travaux sociologiques sur la question, dans les années 1980 et 19906, qui avaient conduit à nourrir quelques doutes quant à la nature biomédicale et au caractère inné des handicaps scolaires, le succès depuis le début des années 2000 des neurosciences semble pour certains avoir définitivement fermé la parenthèse en revenant à une conception naturalisante et innéiste. Nous présentons dans la suite de ce texte quelques arguments qui mettent (à nouveau) en doute la clôture du débat.

On constate que l’inégalité sociale face au handicap est bien présente dès l’entrée dans la vie. On peut grossièrement estimer que les personnes naissant au sein des classes populaires, c’est-à-dire du groupe social constitué des ouvriers et des employés (que l’on y ajoute ou non les chômeurs), ont au moins 1,3 fois plus de risques d’être concernées par une reconnaissance de handicap au cours de leur vie que le groupe des cadres, des professions libérales et des professions intermédiaires. Ces statistiques montrent à l’évidence que, loin de l’image du « coup du sort » que charrient un certain nombre de discours et de conceptions ordinaires, tous les milieux sociaux ne sont pas également confrontés aux risques de handicap et que ces derniers sont d’autant plus importants qu’une personne est peu favorisée socialement.

En d’autres termes, la relation entre handicap et milieu social ne se réduit pas aux seules conséquences sociales du handicap mais bien à l’existence de causes et de conditions sociales.

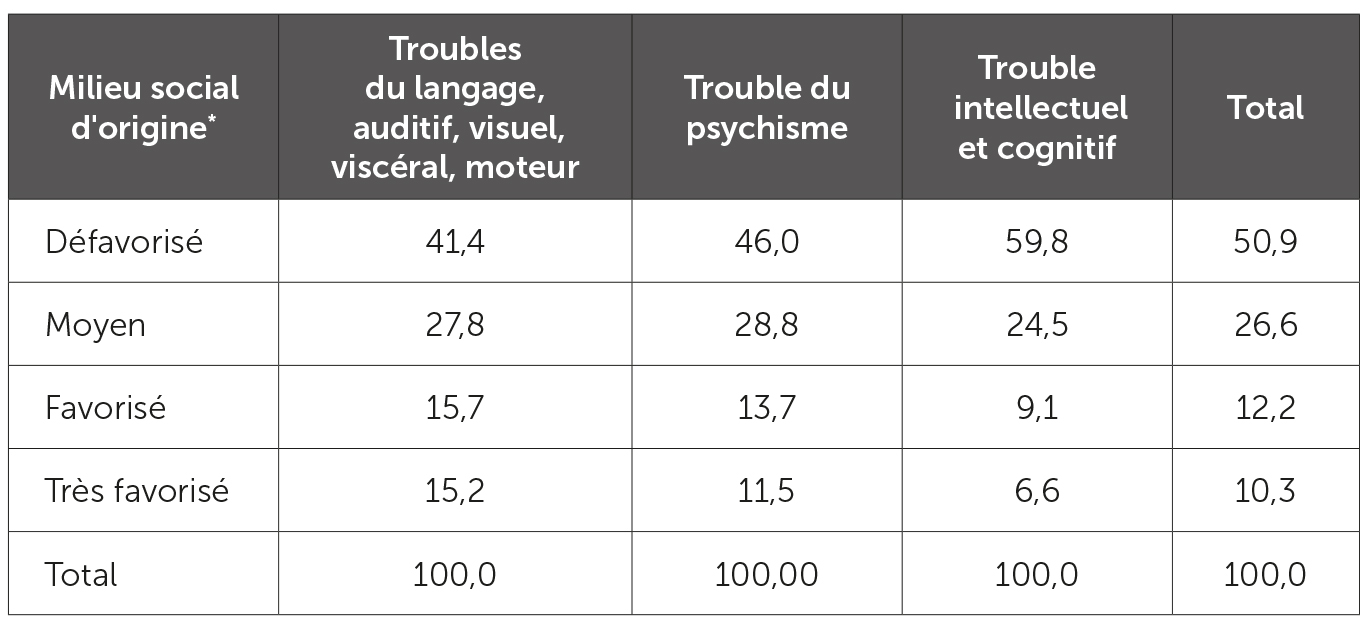

Cette conclusion ne doit toutefois pas faire oublier que le poids du milieu social d’origine varie fortement d’une famille de handicaps à l’autre. Ainsi, lorsque l’on observe (tableau 1) l’origine sociale des enfants reconnus handicapés (qu’ils soient scolarisés en milieu ordinaire ou spécialisé), on constate bien de fortes variations d’une situation à l’autre. Si plus de la moitié des élèves reconnus handicapés parmi ceux nés en 2001 ou en 2005 concerne des fils ou filles d’ouvriers ou d’inactifs, on constate tout aussi clairement que cette surreprésentation varie sensiblement selon le handicap. Ainsi, l’écart entre les enfants originaires d’un milieu très favorisé et ceux originaires d’un milieu défavorisé est de 26,2 points pour les troubles du langage, auditif, visuel, viscéral ou moteur alors qu’il est de plus de 50 points (53,2) dans le cas de troubles intellectuels et cognitifs, c’est-à-dire des handicaps mentaux. Ce poids différencié de l’origine sociale s’explique par la nature des activités et l’orientation normative qui caractérisent l’institution scolaire.

Précisons un peu les choses. En décomposant les individus, les lieux, les temps, les gestes, les actes et/ou les opérations, toute institution agit en effet comme un filtre qui isole certains éléments (tels gestes, telles activités mentales, telles sensibilités, ou encore telle dimension de l’apparence, du comportement, etc.) et les met à l’épreuve. Par la simple mise en parallèle de séries d’actes et de tâches identiques réalisées par des individus distincts, elle rend visibles des différences qui seraient restées autrement ignorées, et possibles la comparaison comme la hiérarchisation des personnes au regard de ces dernières, même si cela est, comme c’est parfois le cas, de façon involontaire et implicite. Il en est ainsi, par exemple, de la situation de travail à la chaîne qui a été de nombreuses fois décrite. Réunis dans un même lieu, rendant possible l’observation de tous par tous, face à une même activité réglée et répétitive, les ouvriers qui travaillent à la chaîne voient leurs différences « révélées » par la machine qui leur impose un rythme et des gestes plus ou moins délicats à réaliser. Les ouvriers se trouvent dès lors immédiatement classés selon leurs aptitudes à suivre le rythme, à prendre puis tenir les postures nécessaires (assis ou debout, droit ou courbé, statique ou non, les bras tendus ou repliés, etc.) et à faire preuve de plus ou moins d’adresse. Le moindre manquement ayant des conséquences sur l’activité du poste suivant dans la chaîne de travail, il ne peut rester invisible, contrairement à ce qui se passerait dans n’importe quelle autre situation de la vie ordinaire. Émergent par conséquent dans ce cadre de travail des différences qui seraient restées invisibles, donc inexistantes, autrement, et qui renvoient ici, le plus souvent, à des dispositions corporelles ou manuelles, mais aussi comportementales, à diverses formes d’habileté, de vitesse d’exécution et de concentration, dont on peut supposer qu’elles sont tout à la fois le produit de conditions biologiques (taille, poids, souplesse articulaire, état de santé général, etc.) et sociales (activités physiques et sportives par exemple)7. Cette émergence de différences significatives par la configuration de travail pourra par ailleurs être encore amplifiée et exposée aux yeux de tous par l’existence de contrôles et de contrôleurs qui viendront archiver ces variations entre les individus, les quantifier et les comptabiliser. L’existence de primes de rendement, ou celle de classements explicites des ouvriers en fonction de leur productivité, officialise et institue encore un peu plus ces différences. Or, si l’on évoque ici le travail à la chaîne, il en est de même, bien que de manière à chaque fois spécifique, de toutes les autres sphères d’activité professionnelles, de l’atelier d’usine8 au bureau9, ou, plus largement, de l’industrie aux services, des ouvriers aux cadres, etc.

L’école n’échappe nullement à ce processus, bien au contraire.

Comme l’institution travail, elle met en parallèle des séries d’actes et de tâches identiques réalisées par différents individus, et par ce biais rend visibles des différences qui resteraient autrement invisibles, avant de les hiérarchiser. On observe toutefois une différence de configuration importante.

Par le biais de la division des tâches et des statuts, l’institution travail est conduite, au moins tendanciellement, à confronter des groupes d’individus socialement homogènes10 à des activités et situations spécifiques dont la dimension et la signification culturelles11, on ne peut jamais les appréhender indépendamment de la forme culturelle particulière sous laquelle ils se présentent dans une formation sociale déterminée ». Nombre d’études ethnologiques ont montré que les solutions apportées par les différentes cultures à des exigences techniques identiques ont présenté et présentent encore d’innombrables variantes, et que les procédés de fabrication et de consommation, loin de se conformer rigoureusement à la logique des choses et d’être pour ainsi dire imposés du dehors par les contraintes naturelles, correspondent à la totalité des aspects de la culture qui les élabore et qui les utilise ; cf. par exemple Ralph Linton, De l’homme, Paris, Minuit, 1967 ; Claude Grignon, L’ordre des choses, Paris, Minuit, 1971, p. 17 et note 6 de la même page.] sont inséparables du statut social de chacun de ces groupes. Or, à l’inverse, l’institution scolaire confronte des individus socialement hétérogènes (les élèves)12 à un ensemble de règles, de pratiques et d’objets dont la dimension et la signification culturelle n’entrent en congruence qu’avec une partie seulement de ces derniers. Ainsi, par exemple, les formes et pratiques linguistiques typiques des activités scolaires confrontent les élèves de milieux populaires à des situations qui les gênent car très éloignées des pratiques qui ont cours dans leur propre milieu d’origine, les conduisant à interpréter les contextes d’apprentissage et à développer des attitudes qui non seulement les éloignent des savoirs visés, mais les différencient aussi de leurs camarades culturellement plus favorisés13. Mais c’est aussi le rapport à l’écrit14 ou, plus largement, au savoir15 qui fera la différence. Et l’on peut encore ajouter toute une série de spécificités de la situation et des activités scolaires qui vont dans le même sens d’une différenciation sociale et culturelle cachée derrière les différences (d’attitudes et de performance) qui émergent au contact de la situation scolaire16 : qu’il s’agisse des dimensions corporelles17, temporelles et spatiales18, ou plus spécifiquement pédagogiques19 de cette dernière. On comprend ainsi que les différences révélées dans ce dernier cas, relèvent bien plus fortement que dans le premier de différences sociales et culturelles, liées à l’origine sociale, c’est-à-dire à l’inégale distribution des pratiques et dispositions culturelles au sein de la population.

Ce qui peut surprendre en première analyse, à savoir la variation du poids de l’origine sociale selon le type de handicap, prend dès lors un tout autre sens. Et on ne saurait donc s’étonner de découvrir à travers l’analyse des dossiers de demande de reconnaissance de handicap deux populations très contrastées : l’une concernant les enfants ayant essentiellement des handicaps scolaires et caractérisée par près de deux fois plus d’ouvriers que dans l’ensemble des familles françaises, l’autre représentant tous les autres handicaps – moteurs, sensoriels mais aussi mentaux profonds – pour lesquels on n’observe une moins forte différence avec la population générale20. Il a par ailleurs été relevé que les certificats médicaux étaient succincts trois fois sur quatre, dans les dossiers concernant les handicaps scolaires, ce qui n’est pas vrai des autres dossiers.

Tout invite donc à rompre avec l’idée que la déficience (de nature biomédicale) est une condition nécessaire de la situation/désignation de handicap pour considérer ce dernier tel qu’il est, à savoir une « différence significative » au regard d’une configuration institutionnelle spécifique.

Cette conclusion rend seule intelligible les constats précédents. Elle permet aussi et surtout de comprendre pourquoi, dans le cas spécifique des « handicaps scolaires », la thèse de la naturalisation des difficultés scolaires et des inégalités sociales face à l’école, a encore de beaux jours devant elle.

Romuald Bodin

Maître de conférences en sociologie, Université de Poitiers

Laboratoire GRESCO (EA 3815)

———-

De la communication digitale au risque dans le champ informationnel en passant par l’interaction avec la société civile, l’éventail de...

Les réseaux sociaux ont tour à tour été perçus comme la solution à la « crise » de la démocratie...

Dans notre monde en mutation, instable, marqué par des crises successives et des transformations profondes, les entreprises ont plus que...

Depuis quelques décennies, notre École traverse une crise. Il ne s’agit ni d’une crise des moyens, ni d’une crise de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30