Patrick Leigh Fermor « Entre Indiana Jones, James Bond et Graham Greene »

Écrivains espions ou espions écrivains ? Difficile de tracer une ligne de partage. Des écrivains de renom donnèrent, accessoirement mais...

Audi alteram partem est considéré comme un principe de justice fondamentale ou d’équité dans la plupart des systèmes juridiques. Il inclut les droits d’un particulier ou de ses représentants de confronter les témoins adverses, d’avoir une juste opportunité de défier la preuve présentée par la partie adverse.

Peut-on se demander en pleine crise des « gilets jaunes », un mouvement, premier du genre à voir le jour et à prospérer via des outils dits de « social média » reposant sur le protocole internet dit du « world wide web », comment la parole telle qu’elle s’est libérée ouvre une nouvelle fenêtre sur la démocratie directe ? Est-ce une nouvelle forme de progrès, au sens ou ce dernier facilite et améliore la vie du plus grand nombre dans son acception la plus démocratique et dans le respect des principes juridiques fondant une société éclairée ?

Quel est l’avenir de ce mouvement si on l’observe à travers ces réseaux dont le président de la République a indiqué que : « leur jonction avec les télés en continu sont un poison pour la démocratie »1.

Intellectuellement il serait rassurant de penser que le monde gagnant en savoir évoluerait vers une plus grande sérénité. Que son développement technologique immarcessible permettrait à la sagesse du droit, à la modération, principe cher à Montaigne, de se répandre sur nos actions par l’entremise d’une facilité à communiquer qui permettrait la sérénité des échanges et l’installation de la compréhension à tous les étages. Ah ! c’est délicieux comme une publicité éthérée des années 1980 pour le Roundup. Je pensais, nous pensions, que les réseaux sociaux, dont on a acté leur poids avéré sur des mouvements mondiaux de libération de la parole et de déstabilisation des dictateurs, et ce notamment à l’occasion de ce que les observateurs nommèrent les printemps arabes, conjugueraient la proximité du terrain, la facilité de collecte des informations dans la vie réelle avec le sens du commentaire et de l’analyse des médias « mainstream ».

Mais…, à l’instar du choix fait en 1986 par le Président Reagan d’embarquer pour la première fois une personne civile dans la navette Challenger, navette qui explosa lors de son lancement devant les télévisions du monde entier, la technologie des réseaux s’est emballée. Christa McAuliffe fut choisie pour être la première « passagère » de l’espace. La volonté de Reagan était de rendre un jour l’espace accessible à tous. Satelliser Mme McAuliffe devait être un symbole de ce tournant dans l’histoire de la conquête spatiale. À leur manière les réseaux sociaux explosent en vol chaque jour. Mais à l’inverse des ambitions spatiales américaines, éloignant un temps l’opinion de ses aventures, les réseaux sociaux ont pénétré la vie des populations, attisé l’ingratitude des citoyens sous couvert de plus de liberté, avivé la malveillance des plus vils fantômes de la sphère occulte numérique, affaibli les médias dont on a oublié que la mission n’est pas d’événementialiser l’information mais de vérifier une information avant de la porter à la connaissance générale, réduit la parole politique à une obsession du réflexe en 280 signes. Le monde des réseaux sociaux qui devait ressembler à l’entrefaite onirique d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll s’est mû en Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley.

Alice vit un rêve2 émaillé de réflexions, sur le langage, le rapport entre le son d’un mot et son sens (ce qu’on appelle le signifiant et le signifié chez Ferdinand de Saussure et dans l’école structuraliste). Le livre se transforme en une fine critique des savoirs inculqués aux élèves en son temps. La moquerie s’étend aussi aux conversations vides de sens. Les dialogues absurdes sont une formidable façon de critiquer les conventions sociales de son temps. Et, au passage, l’aspect politique de l’œuvre se permet de régler son sort aux despotes de tous poils, avec ce couple royal qui occupe la fin du livre. N’aimerait-on pas qu’il en soit ainsi sur Twitter et Facebook.

Derrière l’acmé toujours plus intense des excès de la fronde spontanée des « gilets jaunes » se dessine toutes les facettes d’une identité de marque structurée, là est le paradoxe.

La communication met au centre de ses méthodes professionnelles la création de la marque. Cette dernière permet la compréhension du message et l’appropriation des codes de ce message pour provoquer un comportement, souvent d’adhésion politique ou de consommation. Or le paradoxe est que la fronde spontanée des « gilets jaunes » dispose de toutes les facettes de l’identité de marque, théorisée par Jean-Noël Kapferer : un nom d’abord ; une représentation graphique ensuite (ce gilet que chacun doit détenir dans son automobile) ; un positionnement (le ras-le-bol fiscal) ; des valeurs (les revendications des « gens d’en bas » obligés d’utiliser leurs voitures) ; une éthique (le travail, la participation quotidienne à tout ce qui fait société, la force de la province parfois snobée par les métropoles, en particulier Paris).

De surcroît la marque est forte de s’être construit très rapidement un canal de distribution (les milliers de points de contestation qu’affichent sur nos écrans les chaînes d’info en continu) et un message (supprimer les taxes sur l’essence) qui s’est vite transformé en un quasi programme – les 42 points de revendications et le principal, contester la légitimité du pouvoir en place.

Les « gilets jaunes » représentent donc un miracle en termes de communication, car l’exercice est très ardu.

En permettant ce miracle, les réseaux sociaux ouvrent une nouvelle ère. Dans nos vies, depuis plus de vingt ans maintenant, ces outils et applications dits de « médias sociaux » – Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snap – se sont imposés comme de nouvelles sources de contenus, informant sans filtre, sans intermédiation sur l’état d’esprit des populations. Les spécificités de chaque réseau forgent leur complémentarité. Bien utilisés, ils se conjuguent et démultiplient la puissance de propagation des opinions qui s’y déversent : le commentaire concis, parfois brutal et anonyme sur Twitter ; les images d’amateurs mais empreintes de l’authenticité du terrain sur YouTube ; la force de l’association, du rassemblement, le sentiment de faire société pour le très puissant et non moins controversé Facebook.

À partir de décembre 2010, lors des printemps arabes, ces outils ont subjugué les médias. Ils permettaient en effet d’obtenir des images et des émotions populaires dans des pays habituellement soumis à la censure et contraints au silence.

En septembre 2013, en France, ces mêmes réseaux sociaux ont permis l’agrégation de millions de soutiens inattendus à Stephen Turk, un bijoutier niçois qui avait tué un braqueur. Plus tard, en février 2016, ils ont donné un visage animé aux vidéos du mouvement #OnVautMieuxQueCa, apparu pour soutenir l’opposition à la « loi travail ». Cette dernière fronde, qualifiée de protéiforme par les sociologues et les communicants, laissait entrevoir une utilisation innovante de la plateforme YouTube.

La révolte des « gilets jaunes » n’est pas inédite. Nos années d’études ont gravé dans nos esprits l’importance qu’ont eue dans l’histoire de France la Grande Jacquerie du XIVe siècle, la révolte des Croquants sous Louis XIII et 1789.

Le mouvement en cours a toutefois cela d’inédit qu’il submerge la parole portée en temps ordinaire, en démocratie, par des corps intermédiaires.

Ni parti politique, ni syndicat de salariés n’ont senti monter la grogne des contribuables-citoyens.

Les réseaux sociaux font bien plus que sceller dans le marbre numérique certaines maladresses d’expression ou de comportement de nos présidents. Ils offrent à une certaine opinion publique, dont la structure changera à chaque éruption de colère, un modèle de corps intermédiaire gazeux, ductile, capable de mettre sous tension, avec une fulgurance inattendue, toute forme de pouvoir politique et institutionnel structurée. Cette forme d’expression d’un nouveau monde dont la représentation démocratique a compris qu’elle aurait grand tort à ne pas s’en méfier.

La puissance technologique des réseaux sociaux, et tout particulièrement le phénomène de Filter Bubble décrit par Eli Pariser dans son ouvrage consacré à Facebook, a pour conséquence l’origine de la crise des « gilets jaunes ». En aucun cas il n’est possible d’en faire un lien de causalité. Précisons ce point d’importance à toute réflexion faisant appel à des théories scientifiques. Pour Eli Pariser, la « bulle de filtres » désigne à la fois le filtrage de l’information qui parvient à l’internaute par différents filtres et l’état d’ « isolement intellectuel » et culturel dans lequel il se retrouve quand les informations qu’il recherche sur Internet résultent d’une personnalisation mise en place à son insu. Selon cette théorie, des algorithmes sélectionnent « discrètement » les contenus visibles par chaque internaute, en s’appuyant sur différentes données collectées sur lui. Chaque internaute accéderait à une version significativement différente du web. Il serait installé dans une « bulle » unique, optimisée pour sa personnalité supposée.

Avant de s’opposer, médias mainstream et réseaux sociaux ont fait route commune. Comment user de facilités d’amplification des parts de voix grâce aux réseaux sociaux pour alerter les médias traditionnels qui restent encore beaucoup plus puissants et opérer non pas une convergence des luttes mais une « convergence des centres de préoccupation et d’attention des publics » là est le principe cardinal.

Le numérique met fin à la théâtrocratie décrite par le sociologue Georges Balandier3. La mise en scène du pouvoir politique est la façon dont ses détenteurs donnent à voir la nature de ce pouvoir aux yeux de ceux qu’ils gouvernent ou de leurs rivaux.On a trouvé dans les sépultures et dans les représentations (peintures et sculptures) des éléments (ornements, insignes) qui montrent que dans certaines sociétés on a assez tôt distingué les individus selon un système hiérarchique 1,2.

L’affichage symbolique des différences se transforme en un exercice psychologique du pouvoir.

L’autorité des hommes et femmes qui détiennent le pouvoir politique va être non seulement affichée, mais également dramatisée et mise en scène. En fonction des sociétés, de la conjoncture historique, ces mises en scène ont été destinées à impressionner, rassurer, mystifier, terrifier, ou simplement berner les spectateurs : cérémonies civiles et religieuses, théâtre, rhétorique, sculpture (statues, médailles, bas-reliefs), architecture tant pour évoquer la somptuosité, la grâce ou l’innovation que pour écraser le spectateur par la grandeur du décor (quel président de la République française n’a pas voulu marquer Paris de « son » bâtiment imposant et prestigieux ?), peinture (fresques, décoration d’édifices publics, musées et galeries publiques), photographie et presse, cinéma (images d’actualité en première partie de séance, films politiques).

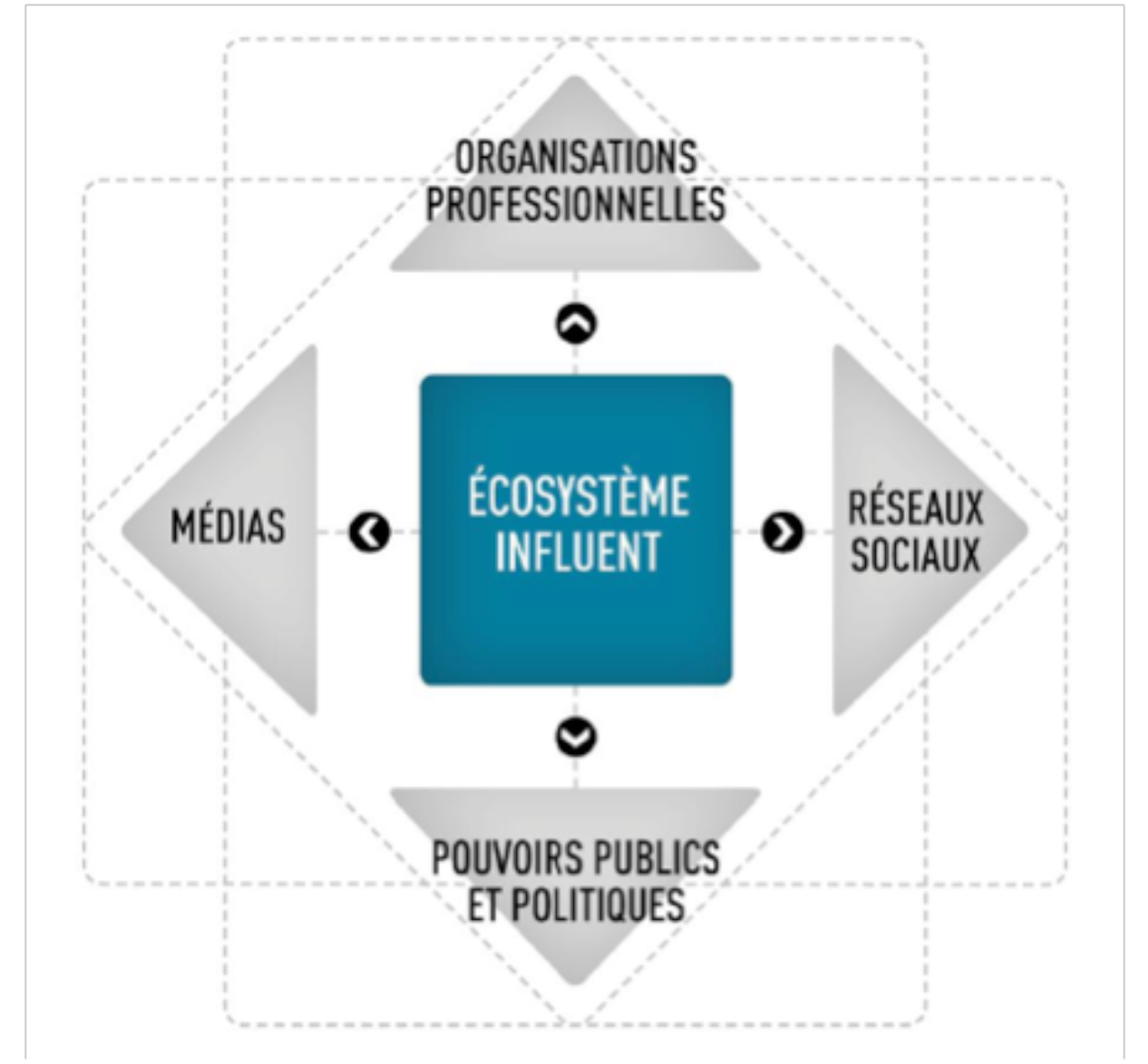

En quelques années le numérique a mis fin à cette relation binaire dont l’apogée fût la publicité, fonctionnant sur un modèle : émission-réception entre un public et les médias ; s’interrompant à espace régulier pour écouter lors des processus électoraux ceux qui portent sur leurs épaules la démocratie, terme performatif de la supposée puissance du peuple. Désormais le système est circulaire, réticulaire (pluridimensionnel) fonctionnant sur le schéma suivant :

Créer un écosystème de contenus pertinents permet de mettre en mouvement les acteurs indiqués ci-dessus. Les réseaux s’agitent, ils éveillent les médias, qui par leur puissance mettent en mouvement les organisations professionnelles et les acteurs politiques et publics. À la lecture de cette représentation il est aisé de percevoir que les « gilets jaunes » ont fonctionné sur ce schéma comportemental.

Le Web a fracturé la doxa dominante des médias. L’information permet aux annonceurs de s’offrir du temps de cerveau disponible pour reprendre la célèbre formule de Patrick Le Lay alors PDG du Groupe TF1. Auparavant, ce temps de cerveau s’ouvrait en contrepartie à la publicité, à la promotion. Le numérique a introduit une nouvelle gouvernance démocratique dans la démocratie. Avant la révolution numérique, l’opinion était en quelque sorte de l’eau en bouteille : on goutait cela par voie de sondage (la sémantique s’exprimait ainsi : « voici ce que pense l’opinion »). Désormais, la révolution digitale a enfanté plusieurs acteurs, l’entité réseaux sociaux en est un (la data, l’intelligence artificielle en sont d’autres). La conséquence se résume à la métaphore suivante : l’opinion est le grand fleuve Amazone. L’effet mesuré pourrait se définir ainsi : la démocratie s’est fait démocratiser – d’aucuns diraient la démocratie s’est fait ubériser4.

Pourtant, décade après décade, nous pressentions ces évolutions, cette prise de pouvoir de l’audience sur l’émetteur.

Les philosophes, les intellectuels nous avait décillé5. Noam Chomsky dans son ouvrage de référence La fabrication du consentement dénonçait les agissements des grandes compagnies américaines pour contrôler les médias américains et influencer l’opinion publique dans un sens favorable au développement d’un système d’hyperconsommation. Puis, les médias traditionnels se sont progressivement libérés du pouvoir politique, cette liberté était annonciatrice d’un nouveau paradigme. À l’époque de l’ORTF, Alain Peyrefitte, ministre de l’Information vise, chaque jour, le conducteur du journal télévisé et les responsables des informations télévisées assistent aux réunions du service gouvernemental chargé de la coordination de l’information (Service des liaisons interministérielles pour l’information, SLII). Mais avec l’avènement des radios libres, on assiste à une révolution dans les médias. Cette liberté préfigurait les nouvelles règles amorcées par les réseaux sociaux. Les politiques, de leur côté, ont compris trop tard le changement, au-delà de leur frénésie à twitter comme s’il bâtissait un miroir de leur grandeur à venir.

Le numérique a fragilisé la notion de charisme tel que les acteurs du jeu politique le désirait.

Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), a bien décrit la notion de « charisme » associée à la sociologie de la domination politique et de la légitimité développée par Max Weber (1864-1920). Pour Weber, le charisme est un legs du religieux dans le monde moderne. Il emprunte, en la retravaillant, la notion à la théologie de saint Paul : dans la tradition paulinienne, le « charisma » nomme les différentes grâces accordées par Dieu aux membres d’une communauté de fidèles. Selon Weber, il y a trois types de domination politique :

Alors détenteur de ce charisme consubstantiel à la capacité des hommes politiques de premier plan pour gouverner dans un univers perforé par le numérique, Emmanuel Macron tenait la barre du bateau France. Lorsque fût révélé l’affaire Benalla, le masque est tombé et le terreau de la crise qui a jaillit des entrailles des « gilets jaunes » s’est révélé très fertile.

Nous dresserons une chronologie des points qui ont conduit les outils technologiques à se faire la chambre d’écho d’une colère ancienne et forcée à se rendre invisible selon certains sociologues ou géographes comme Christophe Guilluy. Certes invisibles mais technologiquement active… Alors que les médias soulignent parfois les fractures numériques du pays, c’est-à-dire les difficultés, voire l’incapacité, éprouvées par certains Français de se servir des outils numériques, une France débrouillarde s’est emparée de Facebook pour orchestrer les blocages, structurer un discours, construire et faire adhérer la population aux revendications du mouvement.

Les spécialistes des affaires de terrorisme, après qu’un attentat ait été perpétré sur le sol d’un pays, cherche toujours à savoir la date à laquelle la cellule malfaisante s’est implantée sur notre territoire. Elle peut rester dormante des mois, des années durant. La crise des « gilets jaunes » avait sa cellule préfiguratrice des événements tels qu’ils se sont révélés à la face du monde, et notamment à la suite des événements du 1er décembre 2018, date à laquelle le monument le plus connu au monde, après la Tour Eiffel, fut taguée.

Un des éléments prépondérants dans la propagation de l’information entre « gilets jaunes » sur Facebook a été le changement d’algorithme sur le réseau social.

Et l’occasion pour la technologie de se conjuguer avec une contestation en train de sourdre aura été la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires.

Comme l’explique France info sur son site internet : « Facebook a décidé de changer son algorithme de recommandation, cet ensemble de règles qui définit la manière dont les innombrables publications s’affichent sur le fil d’actualité (« newsfeed ») de chaque utilisateur. Officiellement, Facebook a expliqué ce changement par la lutte contre les fausses nouvelles et l’addiction. Le nouvel algorithme privilégie les interactions locales, entre famille et amis, au détriment des contenus provenant des médias qui avaient pris beaucoup de place ». Des médias, construits de toute pièce durant la campagne victorieuse de Donald Trump, ont charrié un lot incommensurable de fausses informations distillées sur la base de renseignements obtenus illégalement auprès des utilisateurs de Facebook, principalement par la société Cambridge Analytica, depuis placée en liquidation judiciaire6. Ainsi les actualités bidon mises en ligne par Paul Horner sur ses nombreux sites avaient largement circulé pendant la campagne. En novembre 2016, il déclarait au Washington Post : « Honnêtement, les gens sont vraiment plus bêtes. […] Personne ne vérifie plus rien – c’est comme cela que Trump a été élu. Il disait ce qu’il voulait, et les gens le croyaient, et quand les choses qu’ils disaient se révélaient fausses, les gens s’en foutaient car ils l’avaient déjà accepté ». Nombreux sont également disponibles les articles sur le « scandale Cambridge Analytica », l’utilisation abusive des données, pour lequel Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été auditionné devant une commission sénatoriale aux États-Unis (avril 2018) et devant le Parlement européen (mai 2018).

Dès le mois de janvier 2018, Mark Zuckerberg avait annoncé un changement d’algorithme pour nourrir le fil d’actualité de chacun sur son application Facebook. Pour lutter contre les fakenews, les actualités locales et fraîches étaient mises en avant. Ainsi les groupes Facebook créant et relayant des articles de presse locale récents étaient privilégiés dans l’ordre d’apparition.

En janvier 2018, un groupe Facebook contre les 80 km/h est créé par Leandro Anotonio Nogueira, un maçon portugais vivant en Dordogne. Le groupe appelait à la protestation pacifique en bloquant des routes là où vivaient les membres. La presse titre alors « Lancé contre la limitation de la vitesse à 80 km/h, le mouvement « Colère + dpt » semble être la première révolte spontanée organisée à partir de Facebook ».

Les commentaires « partagés dans le 57 » (variable selon le numéro du département) ont commencé à affluer. Face à ce succès, Leandro Nogueira a décidé de décliner ces mêmes groupes département par département pour déployer l’influence et l’organisation à l’échelle locale.

Ces groupes appelés par exemple, « Le 57 en Colère » ont donc donné une plateforme aux classes sociales défavorisées et moyennes leur permettant de s’organiser localement pour mener leurs manifestations. L’affluence des membres et l’activité de ces pages ont été décuplées par le nouvel algorithme de Facebook. Les nombreuses interactions entre les personnes ont permis à ces groupes d’arriver en tête des suggestions de groupes à rejoindre et sur un très grand nombre de fils d’actualité.

Suggérant dès le début de « tout bloquer », même les centrales électriques, et de créer le chaos, Nogueira sera placé en détention.

Venons-en au projet politique de cette révolte… Le site « Vous en avez marre, c’est maintenant » affiche toujours « Bloquons tout ». Il expose les nombreuses raisons de descendre dans la rue : la CSG, les retraites, les taxes et impôts, le refus de l’Europe, le refus des vaccins, mais aussi une lutte contre « l’oligarchie » et les médias corrompus.

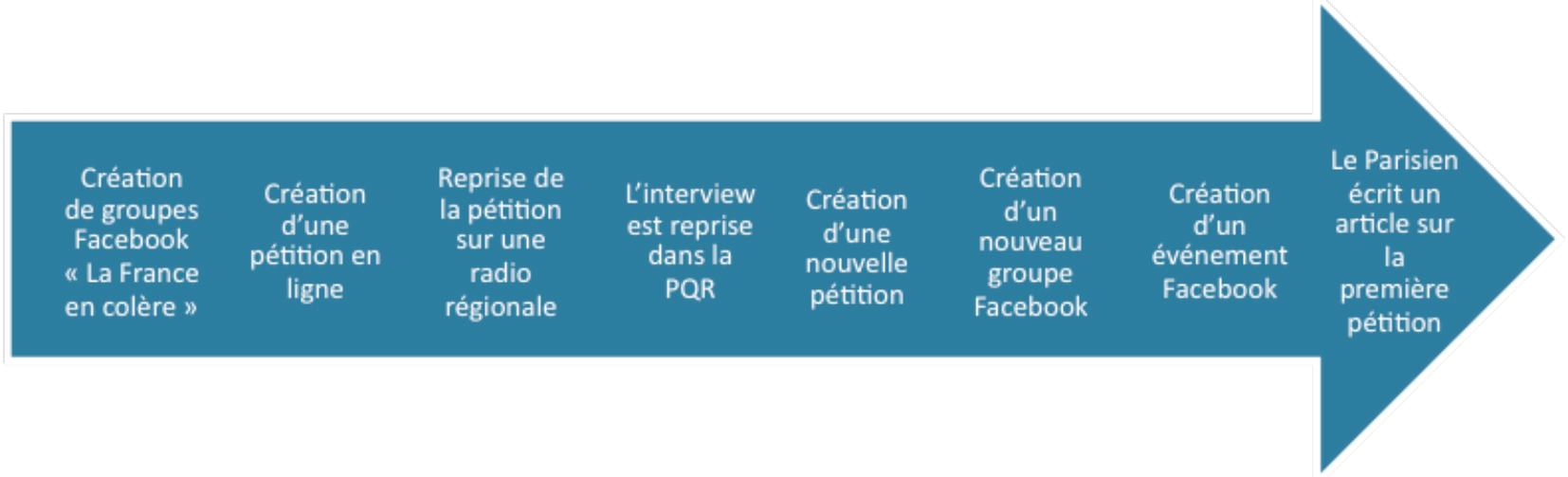

Le 29 mai 2018, Priscilla Ludosky, une habitante de Seine-et-Marne de 32 ans, lance en ligne sur la plateforme Change une pétition intitulée « Pour une baisse des prix du carburant à la pompe ! ». D’abord passée inaperçue la pétition ne rencontre pas un franc succès (quelques centaines de signatures à peine). Priscilla Ludosky relaiera sa pétition sur sa page Facebook tout l’été pour rassembler le maximum de signatures. Elle finit par trouver une oreille attentive auprès de la radio locale de Seine-et-Marne. La jeune femme avertit le 10 octobre 2018 sur son profil Facebook personnel qu’elle pourrait passer à la radio à la condition que la pétition passe le cap des 1 500 signatures.

Le lendemain, elle annonce qu’elle sera à l’antenne le jour suivant, le défi ayant été relevé. L’interview et l’histoire autour de la pétition est par la suite reprise par un journal de la presse locale de Seine-et-Marne. Il sera également relayé sur la page Facebook du média. Le nouvel algorithme privilégiant les actualités locales permet à l’article d’avoir un bel écho sur le réseau social, le grand nombre d’interactions (essentiellement locales) dans les commentaires aidant à sa diffusion et à sa puissance. Le jour où Priscilla Ludosky passe à la radio une nouvelle pétition arrive sur le site français MesOpinions.com. La pétition « Pour un prix du carburant plafonné à 1€ le litre ! » devient virale sur Facebook avec plus de 160 000 engagements7.

Ce même 12 octobre 2018, un événement Facebook fait également son apparition.Éric Drouet et Bruno Lefèvre, deux chauffeurs routiers appellent à un blocage routier national pour dénoncer la hausse des prix de l’essence.

Quelques jours plus tard, le 15 octobre 2018, un nouveau groupe est créé sur Facebook. D’abord intitulé « Stop à l’essence à prix d’or » il devient ensuite « La France en Colère ». Le groupe a partagé la pétition créée sur MesOpinions.com et reçoit plus de 17,3 millions d’interactions depuis sa création.

Les dix groupes « La France en Colère » les plus actifs ont été créés la semaine où Priscilla Ludosky est passée à la radio. Le 22 octobre 2018, Le Parisien écrit un article sur la première pétition lancée en mai par Priscilla Ludosky. Cette pétition, qui jusqu’ici n’avait pas vraiment décollé (comparé au buzz de celle de MesOpinions.com), a bondi, passant de 10 000 signatures à plus de 225 000 grâce à l’article du Parisien, lui-même devenu viral. Deux jours plus tard le journal s’est targué d’avoir permis à la pétition de s’envoler.

Le 24 octobre, Ghislain Coutard créé dans sa voiture le symbole des « gilets jaunes ».

Le premier événement physique est annoncé pour le 17 novembre 2018.

En à peine deux semaines :

Le buzz en ligne attire le reste des médias Français qui s’emparent du sujet. La pétition originale de Priscilla Ludosky a recueilli aujourd’hui plus d’1,2 million de signatures. Le groupe Facebook « Compteur officiel de Gilets Jaunes » est le groupe le plus important du réseau. Il compte 2,7 millions de membres à l’heure actuelle.

Dans chaque tête pensante sommeille un « séditieux » pour reprendre le vocable polémique du ministre de l’Intérieur. Il est délicieux de constater qu’une telle « chienlit » serait fille d’une tentative « de bien faire » de la part du « moloch » qu’est devenu l’empire et/ou le trou noir Facebook. Rappelons que Facebook a été secoué par plusieurs scandales ces dernières années : Cambridge Analytica (partage de données personnelles à l’insu des abonnés et à des fins politiques) ; ingérence d’officines russes en faveur de l’élection de Donald Trump à partir de la plateforme Facebook ; attaques organisées contre des critiques du réseau ; responsabilité de la plateforme dans le partage de messages haineux contre les Rohingyas en Birmanie, etc.

Ainsi le groupe a-t-il annoncé plusieurs initiatives qui permettent de remettre en perspective le mouvement des « gilets jaunes » lesquels se trouvent chaudement hébergés sur les groupes Facebook et dotés de toutes les armes pour organiser et nourrir l’expression de leurs colères.

Facebook a indiqué le 15 janvier 2019 qu’il allait investir 300 millions de dollars sur trois ans dans divers projets liés au journalisme. « Nous allons continuer à lutter contre les fausses informations, la désinformation et les informations de mauvaise qualité, mais nous avons aussi l’opportunité et la responsabilité d’aider les médias locaux à croître et réussir », a expliqué Campbell Brown, vice-président en charge des partenariats avec les médias. Le réseau social va créer un fonds spécial en collaboration avec le Pulitzer Center, doté de 5 millions de dollars, qui soutiendra financièrement des projets de reportages soumis par des médias locaux. Ce point est très important puisque nombre de fausses informations sont élaborés sur les groupes locaux des « gilets jaunes » sans qu’aucun article de média mainstream ne puisse apparaître sur le fil d’info. Ceci résulte des modifications opérées après l’élection de Donald Trump.

Début 2017, le réseau social avait déjà lancé le Facebook Journalism Project afin notamment de « renforcer les liens » de la plateforme avec l’industrie des médias. Cette annonce intervient alors que Google a annoncé en mars 2018 vouloir mettre sur la table 300 millions de dollars pour une série de projets destinés à combattre les fausses informations et soutenir les médias considérés comme fiables.

Critiqué de toutes parts pour ses méthodes, ses pratiques commerciales et sa lenteur à expurger des messages de haines ou mensongers, Facebook s’est investi sur plusieurs fronts pour lutter contre les manipulations d’informations et empêcher automatiquement la publication de contenus contrevenant ses règles sur la violence, la nudité ou la propriété intellectuelle.

Alors que se précisent les élections européennes, Facebook se met au diapason de la loi dite « anti-fakenews » adopté en France en novembre 2018. Le groupe de Mark Zuckerberg va imposer des règles plus strictes pour les publicités politiques dans différents pays où ont lieu des élections au premier semestre 2019.

Le premier réseau social du monde va appliquer des principes qu’il a déjà instauré aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Brésil, sur la transparence des publicités politiques : leurs auteurs doivent indiquer leur identité et le lieu où ils se trouvent avant de pouvoir les mettre en ligne.

Le réseau va mettre à disposition une bibliothèque numérique des publicités politiques, que les internautes pourront consulter pour connaître leurs auteurs, les budgets associés et d’autres informations, notamment démographiques, sur les publics ayant vu ces annonces. De telles bibliothèques existent déjà sous forme d’archives constituées pendant les campagnes récentes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Facebook compte enfin équiper les pays de l’Union européenne d’outils de transparence publicitaire avant les élections des députés européens du 23 au 26 mai 2019.

La France évolue également dans sa manière dont les agences de régulation parviennent à s’adapter à ces mutations et aux convergences fulgurantes entre réseaux sociaux et télévision d’information continue notamment. Le CSA, régulateur de l’audiovisuel, devrait voir s’élargir son champ d’action aux médias numériques. Le principe est logé dans la future loi audiovisuelle. La France sera concordante avec la directive sur les services de médias audiovisuels qui permet depuis novembre 2018 d’étendre le champ de la régulation aux réseaux sociaux et aux plateformes.

Nous concluons cette analyse après la tenue de l’acte X des « gilets jaunes ». À cette forme nouvelle de contestation le gouvernement a opposé une proposition d’organiser un grand débat national. Par les voix du Président de la République et du Premier ministre, le peuple français se voit orienté vers les mairies notamment, pour exposer leurs demandes, leurs doléances. Le Président Macron a adressé à chaque citoyen par voie de presse et du web une longue lettre posant une trentaine de questions. Chacun est incité à dialoguer et à proposer autour de quatre grands thèmes de société. Le chef de l’État a lancé l’exercice du débat dans la commune de Bourgtheroulde (Eure). Entouré de quelques 600 maires des communes du département il s’est prêté à un dialogue de marathonien, ce qui a fait dire à l’humoriste éditorialiste Nicolas Canteloup : « un Marathon dans l’Eure (jouant sur l’homonymie avec heure) Macron a établi un nouveau record de l’épreuve ». Durant plus de sept heures il a échangé avec ses invités. L’exercice, il faut le dire sans portée hagiographique, a séduit l’ensemble de la classe médiatico-politique, hormis celle chargée de porter la parole au nom de son parti politique.

Durant cette même semaine le mouvement des « gilets jaunes » s’est déchiré sur les réseaux sociaux. Ceux que le darwinisme naturel des foules avaient désigné comme les trois leaders principaux (le duo Maxime Nicolle/Priscilla Ludosky et Éric Drouet) admettent leurs profonds désaccords. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Qu’il soit numérique ou sur la terre ferme (In real life comme le disent les adolescents dans leur volapuk) toute expression politique, imposant un exercice de visibilité médiatique à des fins de conquérir une audience pour convaincre de la pertinence de ses idées, opère une sélection naturelle parmi ceux que la foule, la multitude, désire vénérer.

Gustave le Bon, le père de la psychologie sociale, a fondé sa renommée sur des théories certes contestées mais très innovantes expliquant, entre autres, les comportements irraisonnés des foules. Le Bon avance que la foule, incapable de s’auto-organiser, a besoin d’un meneur (nous parlerions aujourd’hui de leader) pour l’organiser et la faire subsister. Le meneur sert de guide. Celui ou celle qui réussit, par sa réussite même, ou l’idée répandue, acquiert par là un prestige qui lui confère encore plus de puissance et d’admiration. Or dès que l’idée ou le pouvoir du meneur commence à être discutée, le prestige s’effrite ou se fragilise, la fascination s’évanouit, et si le succès disparaît le prestige disparaît aussi.

À cette notion de leadership et des querelles affichées par les deux groupes les plus puissants il est à noter une théorie toute personnelle, celle permettant d’indiquer que ces dissensions pourraient être factices. Éric Drouet apprend vite et semble percevoir l’appétence des médias pour les retournements, les techniques dites de cliffhanger dont usent et abusent les auteurs de séries afin de conserver l’intérêt des publics au plus haut niveau de fascination. Drouet est coutumier des fausses annonces. N’a-t-il pas donné rendez-vous à des bataillons entiers de policiers et gendarmes à Versailles (22 décembre 2018), où il n’est jamais paru. Lors d’un autre happening, singeant les techniques de l’agitprop chères à Prévert et à ses camarades communistes du groupe Octobre, il a admis, dans un propos repris par Ouest France (4 janvier) après avoir été arrêté : « c’est un bon coup de communication pour le mouvement des « gilets jaunes » » qu’il voulait montrer aux Français : « qu’ils n’étaient pas libres et que les autorités sont complètement rentrées dans le jeu ».

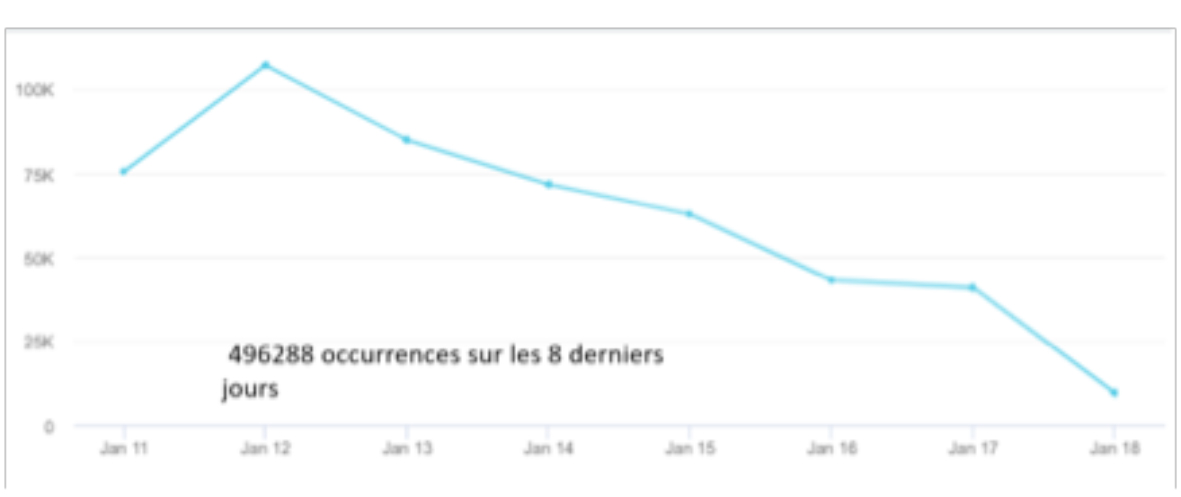

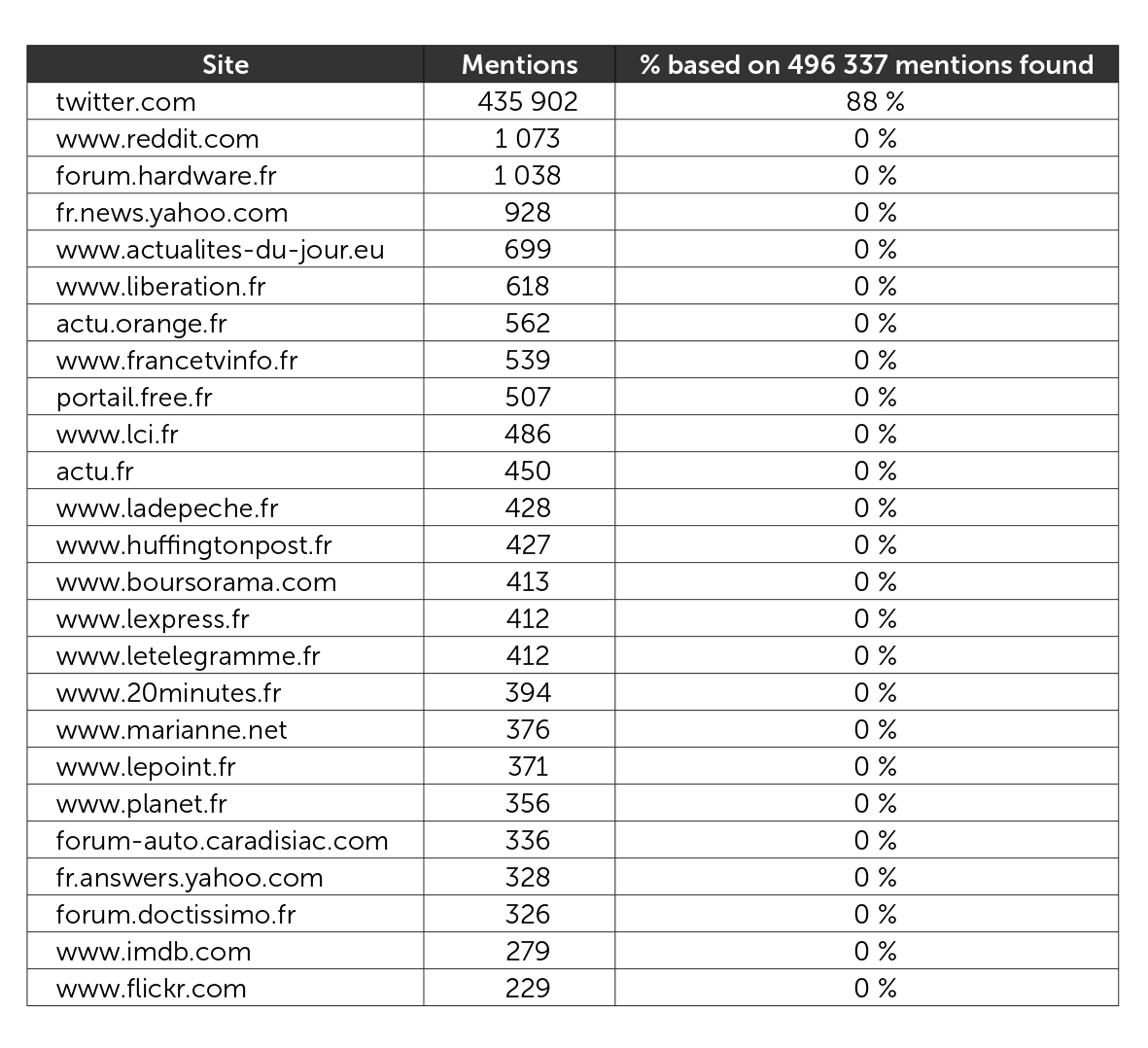

Toutefois, il est évident que le mouvement vit un point d’inflexion. Va-t-il se tarir ? Les chiffres issus de l’application Brandwatch indiquent une perte d’intérêt pour le thème « gilets jaunes » sur le web. Ou alors, le mouvement est-il en train de se structurer, comme le montre l’acte X, plusieurs commentateurs comparant la manifestation parisienne à une : « manifestation CGT classique » (CNews, samedi 19 janvier 2019) avec son lot de cortèges, mots d’ordre sur le « Grand débat enfumage » « Macron démission », « référendum d’initiative citoyenne ». Désormais un service d’ordre s’est spontanément formé à l’initiative de volontaires sur les groupes Facebook les plus actifs « La France en Colère » (avec ou sans !!!). Il serait alors en train de perdre en masse pour ne garder que les éléments les plus déterminés, les irréductibles. Pour quoi faire, pour dire quoi, à quelles fins politique, économique et sociale ?

Il reste au gouvernement à espérer un tarissement naturel de l’intérêt du grand public et des médias pour le sujet des « gilets jaunes ». Or sur le média Facebook la mobilisation reste importante pour ne pas dire frénétique. Est-ce l’exception qui confirme la règle ?

À l’inverse d’autres mouvements sociaux, celui-ci, n’ayant aucun leader, s’auto-entretient par la participation des membres aux différents « groupes de colère ».

En 1968 les corps intermédiaires pouvaient entrer en négociation ; ce qu’ils firent à un moment estimant qu’il fallait savoir terminer une grève pour paraphraser la célèbre citation de Maurice Thorez prononcée en 1936. La grande faiblesse des gouvernements, celui-ci ou d’autres, face à cette nouvelle forme de révolte reste qu’il est difficile de dialoguer, de négocier avec un groupe Facebook. Cette faiblesse prend forme chaque samedi, dans les rues de France et sur les écrans de télés.

Sources :

Si l’essoufflement venait à se confirmer, selon un phénomène d’entropie associé aux principes de la thermodynamique, nous assisterions à une dégradation des énergies mobilisées. Rudolf Clausius, inventeur du syntagme aurait pu résumer ainsi : « l’entropie est généralement considérée comme mesurant l’état de dégradation irréversible d’un système physique. On pourrait le traduire par : Rien ne dure, tout s’use, tout casse, tout lasse, tout est promis à la destruction et à l’annihilation ! ». L’aventure de ces personnalités, sublimée par la conjugaison des réseaux sociaux et de la nouvelle manière de consommer l’information dans les médias d’info en continue, n’aura pas l’heur d’enfanter un mythe comme il en advint pour celui qui depuis cinquante ans s’est ancré dans la vie de plusieurs générations de Français et d’Allemands : Daniel Cohn Bendit. Ce mouvement aura-t-il des effets irréversibles sur la vie de nos concitoyens ? Toujours en le comparant à Mai 1968, nous verrons, mais je ne crains pas de dire qu’il n’en sera rien.

En revanche, la révolution la plus marquante restera dans la façon dont la démocratie et les outils de la démocratie directe auront été disloqués par effet de blast puis réassemblés à travers l’expression d’une force centripète donnant naissance, via le numérique et leur bras armés les réseaux sociaux, à une agora vigilante que chaque citoyenne ou citoyen peut sonder en lui demandant son « ressenti d’injustice sociale ».

L’effet de la multitude décrit par H. Verdier et N. Collin dans un ouvrage sous-titré : « Entreprendre et gouverner après la révolution numérique » a montré les impacts que l’ensemble des citoyens interconnectés pouvait avoir sur les modèles économiques des grandes entreprises leaders sur leur marché. La multitude, à travers le mouvement des « gilets jaunes », disloque le modèle de gouvernement communément admis, et notamment les formes décrites dans l’ouvrage de Montesquieu, De l’esprit des lois, publié en 1748 dans lequel il présente ses réflexions politiques et y décrit les différentes formes de gouvernement (monarchie, aristocratie, république, despotisme…) .

Plus proche de nous que Montesquieu, aux toutes premières heures des réseaux sociaux, Barbara Streisand eu une attitude autoritaire et arrogante à propos d’une photo de sa propriété qu’elle jugea inappropriée et qu’elle souhaitait voir retirée du web. Elle usa pour ce faire des outils juridiques classiques. Instantanément une impressionnant communauté sur la toile se ligua. Elle jugea autoritaire l’attitude de son cabinet d’avocats. Elle se mobilisa dans un élan qui est désormais connu sous le nom d’effet Streisand. Il est redouté par les experts des réseaux sociaux. Il signifie : quelle que soit la qualité d’une personne puissante à faire plier quelqu’un jugé plus faible, lorsque les moyens utilisés sont jugés disproportionnés, le web, la multitude se mobilisent, prennent l’opinion à témoin et font plier le puissant en écornant son image publique et sa capacité à attirer la sympathie. Le mouvement des « gilets jaunes » aura marqué un passage à l’échelle de cet effet, en déstabilisant un dirigeant et un pays tout entier pendant plusieurs mois.

L’avènement du numérique et des réseaux sociaux en tant que nouvelle forme de corps intermédiaire immanent, restera l’innovation majeure qui aura jailli de ce mouvement à la couleur et au vêtement improbable.

En cela il pourrait simplement ubériser la notion de durée inhérente au mandat représentatif et verra sourdre, un jour ou l’autre, une forme de mandat impératif cher au Jean-Jacques Rousseau du « contrat social ».

Jacky Isabello

Fondateur de l’agence de communication Coriolink

Écrivains espions ou espions écrivains ? Difficile de tracer une ligne de partage. Des écrivains de renom donnèrent, accessoirement mais...

Symbolique, revendicatrice, souverainiste, martiale ou fédératrice, la communication politique en Afrique n’est pas uniforme. Sa diversité est à l’image des...

Une décennie après la tentative de califat de Daech, l’histoire se répète en Afrique subsaharienne, nouvel eldorado djihadiste. Sans réaction...

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30