Lors du colloque anniversaire de la Constitution de la Ve République organisé en septembre 2018 à l’ENA par la Fondation Charles de Gaulle et l’Université PSL, j’ai été invité à répondre à la question de savoir s’il existe une « constitution sociale implicite de la Cinquième République ». La réponse à cette question tient en deux mots : oui, mais… Oui, une telle constitution sociale existe indéniablement. Mais elle a perdu de sa robustesse.

Les bases constitutionnelles de la République sociale

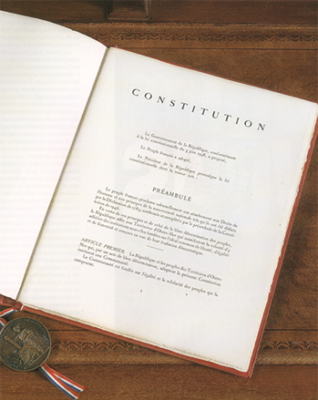

Reprenant les qualificatifs employés par la Constitution de 1946 l’article 1er de la Constitution de la Ve République définit la République française, comme « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Et son préambule (devenu « article préambule ») proclame « solennellement l’attachement [du peuple français] aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ». Si une incertitude pouvait peser sur la portée juridique de ces dispositions, elle a été levée par le Conseil constitutionnel, qui les a intégrées en 1971 au « bloc de constitutionnalité » dont le respect s’impose au législateur. Dès lors la Constitution sociale de la Ve République se trouve dans le Préambule de 1946, qui éclaire la notion de « République sociale ».

Ce préambule est on le sait directement issu de l’expérience de la Seconde Guerre mondiale : du Programme du Conseil National de la Résistance, mais aussi de la vision de la « France nouvelle », maintes fois exposée par de Gaulle durant les années de guerre. Le large consensus dont son adoption a fait l’objet, a été interprété par beaucoup d’auteurs comme un compromis politique, entre d’une part les libéraux attachés aux « droits de première génération » proclamés en 1789 et d’autre part les socialistes et les communistes, défenseurs des droits économiques et sociaux, dits de « seconde génération ». Or cette vulgate est à maints égards trompeuse. La République sociale n’est pas le fruit d’un compromis politique de circonstance, mais celui du croisement d’un puissant mouvement de refondation sociale des démocraties après-guerre et d’une vieille tradition juridique française.

La refondation sociale des démocraties

S’il y a une leçon que l’histoire ne cesse de répéter, c’est bien « qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». Placée en tête de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail en 1919 et réitérée en 1944 dans la Déclaration de Philadelphie, cette affirmation ne procède pas d’un idéalisme naïf, mais d’une longue expérience historique, qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale la Constitution de l’OIT a résumé en ces termes : « l’injustice, la misère et les privations engendrent un tel mécontentement que la paix et l’harmonie sont mises en danger ». De l’injustice, lorsqu’elle dépasse certaines bornes, naît inévitablement la violence. Non pas la violence romantique ou calculée que peuvent avoir en tête des esprits révolutionnaires : une violence le plus souvent aveugle, prête à tous les débordements et offerte à toutes les récupérations politiques. Tirant les leçons de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt invoqua cette expérience pour appeler à un Second Bill of rights, c’est-à-dire à la reconnaissance des droits économiques et sociaux :

« Nous en sommes arrivés à clairement réaliser le fait que la vraie liberté individuelle ne peut pas exister sans sécurité et indépendance économique. « Les hommes dans le besoin ne sont pas des hommes libres ». Ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures ».

Roosevelt citait ainsi une formule employée en 1762 par Justice Henley dans l’arrêt Vernon v Bethell : « les hommes dans le besoin ne sont pas des hommes libres ». De facture plus stratigraphique que linéaire, le Droit voit ainsi ressurgir du passé des formules enfouies dans la sédimentation des textes, mais dotées d’effets normatifs nouveaux dans des contextes complètement différents. Une telle réactualisation suppose bien sûr d’avoir affaire, non à des managers animés par le seul calcul économique, mais à une classe politique cultivée) cité par François Dupuy, La faillite de la pensée managériale, Seuil, 2015, p. 11 ; sur la portée de cette formule, voir Lucien Jaume, « Les vertus du commandement selon de Gaulle », Cités 2001/2 (n°6), pp. 85-92.].

De Gaulle, comme Roosevelt, avait parfaitement compris ce que les totalitarismes du XXe siècle devaient à la captation de l’énergie à l’œuvre dans des masses révoltées contre l’injustice et à la désignation de boucs émissaires. Et il en avait tiré des leçons semblables quant au nouvel ordre institutionnel à édifier après la victoire. Alors que beaucoup de choses les opposèrent sur le plan géopolitique, leurs déclarations sur ce point se font parfaitement écho :

Roosevelt : « Les malheureux évènements survenus à l’étranger nous enseignent à nouveau deux vérités simples quant à la liberté d’un peuple démocratique.

La première vérité est que la liberté d’une démocratie n’est pas assurée, si le peuple tolère que le pouvoir privé croisse à un point tel qu’il devienne plus fort que l’État démocratique lui-même. Telle est l’essence du fascisme – l’appropriation du gouvernement par un individu ou un groupe ou par tout autre détenteur d’un pouvoir privé.

La seconde vérité est que la liberté d’une démocratie n’est pas assurée si son système économique ne procure pas d’emplois et n’assure pas une production et une distribution de biens propre à maintenir un niveau de vie acceptable ».

De Gaulle : « La France nouvelle reconnaît l’utilité d’un juste profit. Mais elle ne tiendra plus pour licite aucune concentration d’entreprise susceptible de diriger la politique économique et sociale de l’État et de régenter la condition des hommes (…) la démocratie française devra être une démocratie sociale, c’est-à-dire assurant organiquement à chacun le droit et la liberté de son travail, garantissant la dignité et la sécurité de tous, dans un système économique tracé en vue de la mise en valeur des ressources nationales et non point au profit d’intérêts particuliers, où les grandes sources de la richesse commune appartiendront à la nation, où la direction et le contrôle de l’État s’exerceront avec le concours régulier de ceux qui travaillent et de ceux qui entreprennent ».

L’expérience du New Deal, et l’appel de Roosevelt à une citoyenneté qui ne soit pas seulement civile et politique mais aussi sociale, a largement inspiré la consécration après-guerre des droits économiques et sociaux dans les textes internationaux et dans les constitutions de toutes les démocraties occidentales européennes et des pays accédant à l’indépendance. Roosevelt est mort quatre mois après son appel à un Second Bill of rights, mais son influence post-mortem est évidente : dès mai 1944 dans les termes de la Déclaration de Philadelphie ; et quatre ans plus tard dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (DUDH), dont la rédaction a été confiée à une Commission présidée par sa veuve, Eleanor Roosevelt. Cette Commission comprenait huit autres membres dont un seul issu du monde communiste. Les pays sous obédience communiste refusèrent du reste de la voter lors de son adoption à Paris en décembre 1948, rejoignant dans l’abstention l’Arabie Saoudite, l’Afrique du sud, le Yemen et le Honduras. Loin de traduire un compromis avec le communisme, la Déclaration de Philadelphie et la DUDH ont été des remparts juridiques édifiés pour le combattre.

Au titre de cette refondation sociale des démocraties face aux dictatures, il faut mentionner également la grande influence du rapport Beveridge (1942) sur la création en France de la sécurité sociale. « Garantie à tous », la sécurité sociale se retrouve consacrée implicitement dans les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 et explicitement dans l’article 34 de la Constitution de 1958.

L’hostilité à la liberté syndicale, au droit de grève et plus généralement à la démocratie sociale, a été et demeure un trait commun aux dictatures et aux régimes communistes, fussent-ils convertis à l’économie de marché.

Et la revendication de ces droits et libertés fut, comme dans la Pologne de Solidarność, l’un des leviers du renversement de ces régimes. Il faut donc beaucoup d’imagination pour imputer à l’influence communiste la paternité des droits économiques, sociaux et culturels. Cette interprétation fantaisiste témoigne de l’oubli plus général des liens étroits qui ont uni au XXe siècle l’essor de l’État social et la défense de la démocratie face aux totalitarismes.

Ce refoulement du rôle nodal de l’État social dans la défense de la démocratie politique, a été nourri depuis trente ans par la dogmatique de « l’ordre spontané du Marché », qui dénonce « le mirage de la justice sociale », trad. de l’anglais par R. Audouin, PUF, 1981.] et porte les gouvernements à démanteler les solidarités instituées démocratiquement, qu’il s’agisse de services publics ou de sécurité sociale. Ce démantèlement, et la montée des inégalités et de la pauvreté qui en résultent, mettent en péril la démocratie, car ils condamnent à voir les solidarités humaines ressurgir sur des bases ethniques, religieuses, régionales ou nationalistes. Aujourd’hui comme hier, « ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures », ainsi qu’en témoignent le retour contemporain de repliements identitaires de toutes sortes, la prolifération à la tête de nombreux pays d’hommes forts aux idées faibles et la montée plus générale d’un climat de violence sociale. La Constitution sociale de la Ve République s’inscrit de ce point de vue dans le mouvement général, qui avait permis aux pays occidentaux de sauvegarder la démocratie en bridant sans les anéantir les forces du marché. Mais elle s’inscrit aussi dans une tradition proprement française : celle du républicanisme social.

La tradition du républicanisme social

Le républicanisme social s’ancre tout d’abord dans une tradition philosophique et politique dont les racines se trouvent déjà au XVIIIe siècle. Selon Rousseau, l’établissement d’un régime démocratique a pour condition première un peuple de petits propriétaires possédant chacun de quoi faire vivre leur famille dans une honnête aisance. C’est pourquoi « il importe extrêmement de ne souffrir dans la république aucun financier par état : moins à cause de leurs gains malhonnêtes qu’à cause de leurs principes et de leurs exemples qui, prompts à se répandre dans la nation détruisent tous les bons sentiments par l’estime de l’abondance illicite et de ses avantages, couvrent de mépris et d’opprobre le désintéressement, la simplicité, les mœurs et toutes les vertus ». Montesquieu soutint des vues semblables, estimant qu’ « il ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terre soient égales ; il faut qu’elles soient petites », car l’égalité des fortunes et la frugalité « ne peuvent subsister l’une sans l’autre ; chacune d’elles est la cause et l’effet ; si l’une se retire de la démocratie, l’autre la suit toujours », Liv. V, Ch. VI, Gallimard/La Pléiade, pp. 279-281.].

Au XIXe cette tradition se retrouve chez des auteurs aussi différents que Proudhon et Fouillée, qui s’opposent aussi bien au communisme qu’au capitalisme de facture anglo-saxonne pour promouvoir un modèle social fondé sur la mutualité ou la solidarité. Ainsi selon Proudhon « le principe qui a prévalu, à la place du salariat et de la maîtrise, et après un essai passager du communisme, est la participation, c’est-à-dire la mutualité des services, venant compléter la force de division et la force de collectivité. Il y a mutualité, en effet, quand, dans une industrie, tous les travailleurs, au lieu de travailler pour un entrepreneur qui les paye et garde leur produit, sont censés travailler les uns pour les autres, et concourent ainsi à un produit commun dont ils partagent le bénéfice ».

De Gaulle s’est explicitement réclamé de cette tradition pour défendre une politique sociale placée sous le signe de l’association ou de la participation :

« Ni le vieux libéralisme, ni le communisme écrasant. Autre chose. Quoi ? Et bien, quelque chose de simple, de digne et de pratique, qui est l’association. C’est une vieille idée française ; elle fut bien souvent dans notre histoire économique mise en valeur. Elle le fut en particulier par ces hommes généreux, pas toujours très pratiques, mais de bonne volonté et de valeur qui, vers les années 1835, 40, 48, et après, avaient suscité ce que l’on appelait alors le socialisme français, qui n’a aucun rapport avec la SFIO d’aujourd’hui. »

« L’association, qu’est-ce à dire ? D’abord, ceci que, dans un même groupe d’entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble, entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations. Et ils les fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur, jusqu’au manœuvre inclus, recevraient, de par la loi et suivant l’échelle hiérarchique, une rémunération proportionnée au rendement global de l’entreprise. C’est alors que les éléments d’ordre moral qui font l’honneur d’un métier ; autorité pour ceux qui dirigent, goût du travail bien fait pour les ouvriers, capacité professionnelle pour tous, prendraient toute leur importance, puisqu’ils commanderaient le rendement, c’est-à-dire le bénéfice commun. »

La création des comités d’entreprises, avant même la fin de la guerre, par l’ordonnance du 22 février 1945, était à ses yeux un premier pas dans ce sens : non pas une concession politique faite au Parti communiste, mais une réforme consensuelle résultant d’un compromis réalisé au sein d’un gouvernement d’union nationale.

La « constitution sociale » de la Ve République n’est pas seulement l’expression contemporaine de cette tradition de philosophie politique. Les dispositions du Préambule de 1946 reprises en 1958, s’inscrivent plus précisément dans l’histoire du droit français et sont le fruit d’une longue maturation de notre modèle social, dont la généalogie remonte à la rupture révolutionnaire de 1789.

Ainsi le droit aux secours (droit de tout être humain qui se trouve dans l’incapacité de travailler, d’obtenir des moyens convenables d’existence) consacré par son alinéa 11 reprend la substance de l’article 21 de la déclaration de 1793 ou encore du paragraphe VIII du préambule de la Constitution de 1848. De même le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi se trouvent déjà dans le préambule de la Constitution de 1848.

La solidarité nationale à l’œuvre dans les alinéas 10, 11 et 12 était déjà affirmée par les §. VI (Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.) et VII (Les citoyens « doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres, ») du Préambule de 1848. Ces formules se retrouvent dans l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 4 octobre 1945 portant création de la sécurité sociale. À l’heure où certains veulent rayer cette notion de notre Constitution, il n’est pas inutile d’en rappeler les termes :

« La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère (…) la sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entr’aide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre… »

Le droit à l’instruction proclamé par l’alinéa 13 du préambule de 1946 se trouve déjà, tant dans l’article 22 de la déclaration de 1793 que dans le même paragraphe VIII du préambule de 1848. La liberté syndicale était déjà consacrée par la loi Waldeck Rousseau (1884), la constitution de l’OIT (1919) et la Déclaration de Philadelphie (1944). Le droit de grève, enfin, avait été reconnu en 1939 par une décision de la Cour Supérieure d’Arbitrage, rendue sur les conclusions de Pierre Laroque. Allant au-delà de la simple dépénalisation de la grève opérée en 1864, cette sentence y avait pour la première fois reconnu l’exercice d’un droit, entrainant la suspension et non la rupture du contrat de travail.

La seule vraie nouveauté juridique du Préambule est l’affirmation du droit à la participation visé à son alinéa 8 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

Cet impératif de participation a aussi donné sa marque propre au plan français de sécurité sociale qui, à la différence du britannique, n’a pas été placé sous l’égide de l’État, mais sous celle de la démocratie sociale.

La place ainsi accordée à la participation est à l’évidence un legs du gaullisme, mais ses racines se trouvent plus profondément dans la tradition mutuelliste.

Autant d’éléments d’un « modèle social français », que la Constitution de la Ve République est venue prolonger sans rupture. Ce modèle est celui caractérisé en 1899 par Alfred Fouillée dans son article séminal sur « l’idée de justice sociale ». Fouillée y distingue trois théories qui se partagent selon lui la pensée et l’action dans l’Europe de la fin du XIXe.

La première, qui pourrait s’appeler le naturalisme individualiste, a fleuri surtout en Angleterre, chez les économistes, et tend à l’omnipotence de l’individu. La seconde, qui est le naturalisme collectiviste, est surtout allemande ; ce système va jusqu’à s’intituler matérialiste et tend à l’omnipotence de la société. La troisième est l’idéalisme moral et social, qui est surtout français et qui, par l’extension de l’idée de justice, poursuit le développement simultané de l’individu et de l’État.

Cette typologie, que l’on peut rapprocher de celle établie par Georges Scelle au lendemain de la Première Guerre, rend au fond assez bien compte des idées sociales de Charles de Gaulle, qui a brossé à maintes reprises un triptyque semblable (le communisme représentant le naturalisme collectiviste) pour indiquer le chemin d’une « troisième voie ». Dès lors son projet d’association ou de participation des travailleurs, ne saurait être réduit, comme on tend trop souvent à le faire, aux lois incitant à l’intéressement financier. De Gaulle n’y voyait qu’une première « brèche » dans le capitalisme et fut le premier à en noter l’insuffisance, soulignant que « c’est l’association réelle et contractuelle que nous voulons établir et non pas ces succédanés : primes à l’activité, actionnariat ouvrier, intéressement aux bénéfices, par quoi certains, qui se croient habiles, essaient de la détourner ».

Cette réduction de l’idée de participation à son volet financier a résulté de l’inexorable glissement à droite des forces politiques qui ont soutenu de Gaulle, contre une gauche politique encore ancrée dans le paradigme de la lutte des classes. À quoi se sont ajoutés les divorces successifs du régime gaulliste avec les ouvriers lors de la grève de 1963 puis avec la jeunesse étudiante en 1968. C’est la coalition de toutes ces forces qui a conduit à l’échec du référendum de 1969, ultime tentative du Général pour briser les résistances à cette troisième voie. Les élites économiques et politiques, dont il avait souvent dénoncé la trahison pendant la guerre, ont progressivement repris la main pour triompher, après l’échec du projet de « nouvelle société » porté par Jacques Chaban-Delmas contre le président Pompidou.

Plutôt que d’un compromis entre capitalisme et socialisme, le Préambule est donc plutôt le fruit d’un dépassement de leur opposition. Fidèle aux vues de Jaurès sur la complémentarité des droits économiques et sociaux et des droits civils et politiques, il définit un « modèle social français », qui aborde la question sociale comme une question politique, là où l’Angleterre l’appréhende en termes de marché et l’Allemagne de communautés. La promesse d’égalité portée par la Déclaration de 1789 étant démentie par la subordination salariale, il incombe à l’État d’établir et garantir un équilibre des pouvoirs entre patrons et ouvriers, en pesant en faveur de la partie faible tout en respectant la liberté contractuelle. D’où la place accordée par exemple à la démocratie sociale et au paritarisme en matière d’assurances sociales. La clé de voûte juridique de ce modèle français a été l’idée d’ordre public social, telle que définie par le Conseil d’État.

« Conformément aux principes généraux du droit du travail, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine de ce droit présentent un caractère d’ordre public en tant qu’elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent, en aucun cas, être supprimés ou réduits ».

Au plan individuel comme au plan collectif, la liberté contractuelle s’exerce ainsi sous l’égide de l’État qui confère un minimum de garanties à la partie faible. En vertu d’un tel modèle, le retour à la vie juridique du fait collectif, « anéanti » en 1791 par la loi Le Chapelier, n’a pas pris en France la forme allemande de « communautés professionnelles » fondant un lien d’appartenance qui s’impose à leurs membres, mais celle de « syndicats professionnels » fondés sur la libre adhésion des individus. Le modèle social français a ainsi englobé, et non écarté, les valeurs d’égalité et de liberté individuelle du Code civil. Cela s’exprime dans la notion typiquement française de « droit ou liberté individuelle s’exerçant collectivement », qui permet de qualifier aussi bien la liberté syndicale que le droit de grève ou le droit à la négociation collective.

Car ces droits et libertés sont au service d’une même ambition : rétablir sur le plan collectif l’égalité entre employeurs et salariés qui fait défaut sur le plan individuel.

L’idée d’association ou de participation s’inscrit dans ce modèle, dont de Gaulle n’a cessé de rappeler que l’État devait être le garant, depuis le niveau de l’entreprise (qui doit être régie par l’équivalent d’un contrat de société entre actionnaires et travailleurs), jusqu’à celui du Parlement. Tel était en effet l’objet du référendum perdu de 1969 : articuler une chambre économique et sociale et une chambre politique ayant le droit du dernier mot législatif. Les lois Auroux de 1982, ou encore la loi Larcher en 2007, s’inscrivaient aussi dans ce modèle, qui fait de l’État le garant et l’arbitre suprême de la démocratie sociale.

La remise en cause de la République sociale

Tant la faillite du communisme réel, que les évidentes impasses écologiques, politiques et sociales du néolibéralisme, devraient rendre toute son actualité à la « troisième voie » tracée par la Constitution, celle d’une République sociale, associant les travailleurs à la marche et aux bénéfices des entreprises, sous l’égide d’un État assez fort pour imposer la poursuite de l’intérêt général aux puissances économiques et financières. Aujourd’hui, comme en 1946 et en 1958, c’est en s’inscrivant dans la dynamique de la « République sociale », telle qu’édifiée depuis 1789, que l’on pourrait inventer et mettre en œuvre « les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ». Force est de constater que la voie dans laquelle nous sommes engagés est au contraire celle d’un démantèlement, ou à tout le moins d’une érosion constante de notre modèle social. Quoiqu’elle ait freiné ce démantèlement, la « Constitution sociale de la Ve République » n’en a pas moins perdu de sa robustesse.

La résistance constitutionnelle aux politiques néolibérales

La constitutionnalisation de la République sociale a considérablement freiné les politiques néolibérales qui, jusqu’à une date récente, n’ont pu se déployer en France avec la même exubérance et brutalité qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Dans ces pays en effet, aucune base constitutionnelle n’avait été donnée au Welfare State, ce qui a évidemment facilité son démantèlement.

En dépit de l’appel de Roosevelt à établir un nouvel « ordre économique constitutionnel », les réformes du New Deal sont restées dans le domaine de choix politiques révocables, sans parvenir à imprimer le cœur du système juridique américain. Car contrairement à la citoyenneté civile et politique, la citoyenneté sociale mise en œuvre en 1935 au travers du National Labor Relation Act (NLRA) ou du Social Security Act, n’a jamais eu aux États-Unis de base constitutionnelle solide. Cette base aurait pu être trouvée dans le XIIIe amendement. Adopté en 1865 pour abolir l’esclavage dans l’ensemble des États-Unis, il donne pouvoir au Congrès de légiférer pour prohiber toute « servitude involontaire ». Ce « glorious labor amendment » fut invoqué par certains juristes pour critiquer les innombrables arrêts validant les clauses antisyndicales (yellow-dogs contracts) que les employeurs faisaient signer à leurs salariés. À la jurisprudence qui fondait la validité de ces clauses sur le droit de l’employeur de se prémunir de tout empiètement illégal sur sa propriété, fut ainsi opposé le slogan « No Property Rights in Man ». Aussi le leader de la Fédération des marins – Andrew Furuseth – proposa de fonder sur ce XIIIe amendement la loi Norris–La Guardia (1932) adoptée pour interdire ces clauses antisyndicales. Le choix de cette base juridique fut toutefois écarté par les principaux juristes théoriciens du New Deal, qui craignaient qu’elle ne conduise à entraver l’essor des droits de propriété intellectuelle. Ont ainsi ressurgi les controverses qui avaient accompagné l’abolition de l’esclavage et opposé d’une part les juristes qui voyaient dans le salariat une reconnaissance de la liberté contractuelle et d’autre part ceux qui y voyaient au contraire une nouvelle forme de servitude. À nouveau c’est cette thèse qui fut défaite lors du New Deal, et la base constitutionnelle choisie lors de l’adoption du National Labor Relations Act (NLRA) en 1935, ne fut pas le XIIIe amendement mais la « clause du commerce » (article 1er, section 8) de la Constitution, qui donne au Congrès le pouvoir « de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes ». C’est donc sur cette base que furent adoptées les grandes réformes du New Deal. Sa fragilité est apparue à partir des années 70 et 80. La reconnaissance de la citoyenneté sociale ayant été située sur le terrain du pouvoir législatif et non pas directement sur le terrain constitutionnel, elle a pu aisément être emportée par la vague néolibérale.

En France au contraire, toutes les tentatives d’ouverture à la concurrence de l’assurance maladie ou de capitalisation des régimes de retraites ont échoué à ce jour, en sorte que les gouvernements favorables à cette ouverture ont adopté depuis une quinzaine d’années ce que Didier Tabuteau a nommé la « politique du salami », consistant à privatiser par petites tranches sans remise en cause ouverte des principes hérités de 1946.

Tout récemment encore, l’actuelle majorité présidentielle a échoué dans sa tentative de supprimer la référence à la sécurité sociale (et donc implicitement à la démocratie sociale) dans toutes les dispositions de la Constitution relatives à son financement. Cette résistance du modèle français doit être mise en regard d’un bilan social dans l’ensemble meilleur que ses voisins européens, qu’il s’agisse de taux de pauvreté, de niveau de vie des personnes âgées ou de politique familiale et de natalité. Mais ce bilan n’est jamais évoqué par ceux qui depuis trente ans appellent à démanteler ce modèle.

L’érosion de la République sociale

Trois facteurs se conjuguent aujourd’hui, qui fragilisent notre Constitution sociale.

Le premier et le plus évident est d’ordre interne : les classes dirigeantes françaises veulent se défaire du modèle social hérité de l’après-guerre, car elles y voient un handicap dans la compétition économique mondiale à laquelle elles se sont converties.

M. Denis Kessler, ancien président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance et vice-président du Medef, a su donner à cette remise en cause radicale un programme et une méthode, en appelant en 2007 à « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ». Du point de vue constitutionnel, cela signifie « défaire méthodiquement la République sociale », puisque ce sont les idées sociales élaborées dans la Résistance qui ont largement inspiré le Préambule de la Constitution de 1946. L’idée de défaisance méthodique rend assez bien compte du transformisme à l’œuvre depuis que les tentatives d’attaques frontales de la sécurité sociale, notamment celles conduites en 1997 par la loi Thomas pour ouvrir l’assurance vieillesse à la capitalisation et par l’assureur AXA pour convertir l’Assurance Maladie en un marché ouvert à la concurrence, se sont soldées par des échecs. En 2015 M. Macron avait renouvelé cet appel à défaire le modèle social français, en déclarant que « le consensus de 1945 est inadapté » et « qu’il n’aime pas le terme de modèle social ». Sans surprise, les réformes adoptées ou engagées depuis son élection à la présidence de la République vont toutes dans le sens d’une remise en cause radicale de ce modèle.

Encore faudrait-il préciser ce qui est « inadapté » dans le Préambule de 1946 : l’égalité entre hommes et femmes ? le devoir de travailler ? la liberté syndicale ? la sécurité sociale ? le droit à l’instruction ? la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ? le droit de l’État de nationaliser des entreprises de service public (comme le Royaume-Uni est en train de le faire dans certains secteurs pour remédier aux désastres entraînés par certaines privatisations) ?

Des travaux récents ont mis en évidence ce que cette politique de défaisance du modèle social français devait aux transformations du profil sociologique des classes dirigeantes (notamment celui du personnel gouvernemental et parlementaire) et aux nouvelles formes de pantouflage induites par les privatisations. Du point de vue juridique, on peut seulement noter que la claire distinction des secteurs public, privé et social, sur laquelle reposait la doctrine sociale du gaullisme, a laissé place à la plus grande porosité, ce qui condamne à terme l’idée d’un État impartial, arbitre de la démocratie sociale et garant de l’intérêt général. Les manifestations de cette érosion sont nombreuses :

- capture par l’État des leviers de direction et du budget de la sécurité sociale, sur lequel il fait désormais peser ses nombreuses mesures d’allégement des cotisations sociales, en même temps qu’il en accroît les charges, creusant ainsi son déficit et justifiant le recul de son périmètre au profit du secteur privé ;

- recul continu d’une sécurité sociale fondée sur la solidarité nationale au profit d’une « protection sociale » fondée sur la charité publique pour les plus démunis ;

- démantèlement de la notion d’ordre public social, qui caractérisait le modèle français de droit du travail ;

- réformes visant à privatiser progressivement toutes les entreprises publiques et à gérer l’État comme une entreprise (New Public Management) ;

- jurisprudence administrative et constitutionnelle assurant la primauté de la libre concurrence ou de la liberté d’entreprendre sur la liberté syndicale.

Significativement, les réformes économiques et sociales promues par les gouvernements successifs depuis vingt ans ne se réfèrent jamais au modèle français, mais toujours à des modèles étrangers, choisis à chaque fois pour les besoins de la cause – tantôt anglais, allemand ou nordique – et dans des conditions qui sont au droit comparé ce que le Dr. Frankenstein fut à la chirurgie : un dépeçage et un réassemblage de fragments, sans considération de la cohérence de chacun d’eux.

Le Conseil constitutionnel devrait être le gardien de la Constitution sociale de la Ve République.

L’extension continue de ses prérogatives, notamment l’introduction en 2008 de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), aurait dû conduire à en faire une véritable juridiction, composée en majorité – comme c’est le cas dans toutes les grandes démocraties respectueuses de la séparation des pouvoirs – de juristes compétents ayant une longue expérience d’interprétation impartiale du droit. Mais c’est une évolution inverse à laquelle on assiste. Plus aucun juriste éminent n’y siège et la plupart de ses membres actuels ont participé dans leurs fonctions précédentes à l’élaboration des lois dont ils ont à apprécier la constitutionnalité. La procédure de la QPC leur donne la possibilité de dynamiter des dispositions législatives directement inspirées par le principe de solidarité pour faire prévaloir celui de la libre concurrence. Donnant satisfaction à une revendication des assureurs, il a ainsi rayé d’un trait de plume l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, leur permettant ainsi d’investir le marché fort lucratif de l’assurance complémentaire santé sans s’embarrasser du « degré élevé de solidarité » entre les entreprises d’une même branche d’activité, que le législateur, s’inspirant de la jurisprudence européenne, avait entendu encourager. Le Conseil a usé du même raisonnement pour censurer la loi Florange ou la loi relative à l’économie sociale et solidaire.

Le second facteur de corrosion de la République sociale est européen. Il s’agit de la primauté du droit européen sur le droit constitutionnel des États membres. Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou la Commission européenne, cette primauté est absolue et le juge national doit toujours laisser inappliquée une norme constitutionnelle nationale qu’il estime contraire au droit européen. En Allemagne cette prétention a été contestée par le Bundesverfassungsgericht, selon lequel « si, dans le cadre de l’évolution de l’intégration européenne, une disproportion devait surgir entre la nature et l’étendue des droits de souveraineté exercés d’une part, et le degré de légitimité démocratique d’autre part, il appartiendrait à la République fédérale d’Allemagne en raison de sa responsabilité d’intégration d’agir en vue d’apporter un changement à une telle situation et, en ultime recours, de refuser de continuer à participer à l’Union européenne ». Le rôle de gardien de la démocratie que s’est ainsi reconnu le juge constitutionnel allemand s’applique à la démocratie sociale, puisque selon lui « la Loi fondamentale ne défend pas uniquement les fonctions sociales de l’État allemand contre un empiètement par des institutions supranationales, mais elle veut également lier la puissance publique européenne à la responsabilité sociale, lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui ont été transférées ».

Le Conseil constitutionnel français n’a jamais fait preuve d’une telle audace, et se contente de subordonner la primauté du droit européen au respect de « l’identité constitutionnelle » de la France. La « République sociale » fait certainement partie de cette « identité », mais seul son noyau dur pourrait échapper à la remise en cause des droits économiques et sociaux par la CJUE.

Le troisième facteur de corrosion de notre constitution sociale est international. Il s’agit de la course au moins-disant social et fiscal dans laquelle l’effacement des frontières commerciales et financières a engagé toutes les nations du monde. Mais cette course elle-même a été facilitée par l’ambivalence de l’État social de l’après-guerre. Dans la tradition française du républicanisme social, tout comme dans la tradition civique américaine, la démocratie politique est indissociable de la démocratie économique. On y considère en effet que la démocratie suppose des citoyens jouissant d’une autonomie dans et par le travail. L’autonomie dans le travail implique un minimum de liberté et de responsabilité dans son exécution, tandis que l’autonomie par le travail implique un revenu suffisant pour mener une existence décente. La première concerne l’organisation de la production et la seconde la répartition de ses fruits.

Ces deux objectifs sont également présents dans les objectifs du New Deal et dans ceux de la République sociale. Ainsi Roosevelt dans son allocution appelant à un Second Bill of rights déclarait, nous l’avons rappelé, que « la vraie liberté individuelle ne peut pas exister sans sécurité et indépendance économique ». De Gaulle a insisté lui aussi à maintes reprises sur le caractère indissociable de la participation aux bénéfices et à la gestion des entreprises, pour établir une « association réelle et concrète » :

Dès lors que des gens se mettent ensemble, pour une œuvre économique commune, (…) il s’agit que tous forment ensemble une société (…) Ça implique que soit attribué de par la loi, à chacun, une part de ce que l’affaire gagne et de ce qu’elle investit en elle-même, grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés, d’une manière suffisante, de la marche de l’entreprise, et puissent par des représentants qu’ils auront tous nommés librement, participer à la société et à ses conseils pour y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs propositions.

Consacrée par l’alinéa 8 du Préambule de 46, la participation à la gestion fait certainement partie de l’identité constitutionnelle de la France, même si très peu de conséquences en ont été à ce jour tirées concernant la composition des organes dirigeants des sociétés. Quant à la participation aux fruits de la croissance, elle résulte de la combinaison du SMIC – où le Conseil d’État a vu un principe général du droit, et du droit à la participation institué par l’Ordonnance du 17 août 1967.

Mais l’État social, tel qu’il s’est construit après-guerre, n’a de facto mis en œuvre que l’idée de sécurité économique par le travail, s’accommodant pour le reste de l’aliénation dans le travail propre au taylorisme.

Tel fut le sens du pacte fordiste : un échange entre un renoncement à la liberté dans le travail contre une sécurité économique par le travail. La sécurité économique étant devenue le but exclusif des politiques keynésiennes d’après-guerre, l’idée de démocratie économique a progressivement disparu de l’horizon politique. Ramenée à ce seul objectif, l’action politique n’est plus référée aux principes juridiques de justice sociale, de démocratie ou de solidarité, mais à des indicateurs statistiques et plus précisément à deux indicateurs : le taux de chômage et le PIB. La figure du citoyen s’efface alors derrière celle du consommateur, y compris sur la scène politique, analysée comme un « marché des idées », où une « offre » politique doit chercher à répondre à une « demande »

424 U.S. 1), First National Bank v. Bellotti ([1978] 435 U.S. 765) et Citizens United v. Federal Election Comm’n ([2010] 558 U.S. 310). Sur cette évolution jurisprudentielle, voir Timothy K. Kuhner, Capitalism v. Democracy. Money in Politics and the Free Market Constitution, Stanford Law Books, 2014.], elle-même façonnée par des techniques de communication empruntées à la sphère marchande.

L’efficacité relative de cette formule durant les trente glorieuses dans les pays occidentaux (et aujourd’hui dans certains pays émergents) est toutefois suspendue à deux conditions : d’une part une croissance soutenue et créatrice d’emplois, permettant de compenser l’absence de liberté dans le travail, par une amélioration du pouvoir d’achat ; et d’autre part une puissance publique garante d’une répartition équitable des richesses, tant en termes de revenus que d’accès de tous à certains services de base (sécurité publique, justice, instruction, santé, communications). Or ces deux conditions font aujourd’hui défaut. La libre circulation des capitaux et des marchandises conduit dans tous les pays à l’explosion des inégalités et engage les États dans une course au moins disant social, fiscal et environnemental. Le mirage d’une croissance sans limites se heurte aux limites des ressources de la planète. Le progrès technique semble être devenu, dans une mesure qui reste à déterminer, plus destructeur que créateur d’emplois. Est-il permis de voir dans cet épuisement d’un modèle social fondé sur la croissance, une opportunité pour revenir à la dimension refoulée du modèle français : celle d’une liberté plus grande dans le travail ? La Constitution contient en tout cas déjà les principes propres à opérer une telle refondation de notre République sociale

Alain Supiot

Professeur émérite au Collège de France

———-