Le choix des mots en diplomatie

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

Le dossier de Notre-Dame-des-Landes est emblématique des difficultés auxquelles sont désormais confrontés les projets d’infrastructures dans un contexte de sensibilité accrue aux problématiques environnementales et de cadre de vie.

Mais le cas de l’aéroport du Grand Ouest est également symptomatique de la capacité qu’ont les opposants à ce type de projet à bloquer le processus aux moyens d’une guérilla juridique, d’une mobilisation sur le terrain et d’un recours à l’opinion publique via l’organisation de grandes manifestations. Ce projet initié depuis plus de quarante ans est en effet toujours à l’arrêt alors même que toutes les procédures légales ont été respectées et tous les recours épuisés.

Après différentes phases, le projet fut ainsi relancé sous le gouvernement Jospin en 2000 puis confirmé dans le cadre du Grenelle de l’environnement en 2007. La déclaration d’utilité publique a été rendue en 2008, mais en 2012, le Premier ministre de l’époque, Jean-Marc Ayrault, repoussait les travaux de six mois supplémentaires et créait une « commission de dialogue ». À l’issue de cette procédure et en dépit du soutien actif de la plupart des collectivités locales du Grand Ouest, le chantier était une nouvelle fois stoppé et la contestation sur le terrain devenait de plus en plus rude.

Dans ce contexte et après des années de débats, mais aussi de tensions et d’affrontements sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, François Hollande a choisi de s’en remettre au référendum pour trancher cette question. Ce choix a pu paraître habile mais il comportait néanmoins deux risques. Le premier était celui du taux de participation car pour que le résultat de ce référendum consultatif soit recevable, il fallait que la participation atteigne la barre des 50 %, ce qui n’était pas acté d’avance compte-tenu des niveaux d’abstention élevés enregistrés scrutin après scrutin. L’autre risque résidait, comme pour tout référendum (et l’exemple britannique est venu le rappeler spectaculairement), dans le fait que le camp du « non » est généralement plus mobilisé et est en capacité d’agréger diverses sources de mécontentements. Les nombreuses manifestations organisées sur le site de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi à Nantes, avaient d’ailleurs montré une forte détermination et mobilisation des opposants à ce projet.

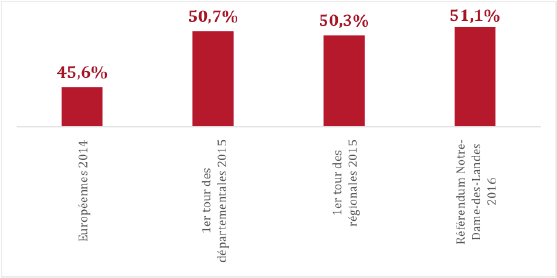

Le premier pari, celui de la participation, a été gagné puisque le taux de participation s’est élevé à 51,1 % sur l’ensemble du département, ce qui vient valider le résultat de ce référendum. Quand on met en regard cette participation avec celles observées lors des précédents scrutins dans le département, on constate que ce référendum sur un enjeu local a rencontré un écho et a mobilisé autant que les élections régionales et départementales de 2015 et un peu plus que les élections européennes de 2014 (graphique 1).

Ceci est une bonne nouvelle pour la démocratie locale et pourrait inciter à recourir davantage à cet outil. Quand ils sont consultés sur un projet structurant engageant l’avenir de leur territoire, une majorité d’électeurs sont prêts à jouer le jeu et à se déplacer. On notera cependant que l’intensité et l’ancienneté du débat sur cette question sont sans doute également des facteurs qui ont favorisé la participation dans la mesure où elles ont permis au public de s’approprier cette question et de se forger un avis sur un sujet pourtant assez technique et complexe. Un sondage Ifop réalisé en mars 2016 pour Europe1 et Itélé1 indiquait ainsi que pas moins de 93 % des habitants du département avaient entendu parler du projet de construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, en remplacement de l’aéroport actuel et savaient précisément de quoi il s’agissait.

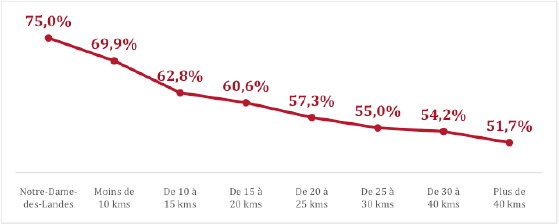

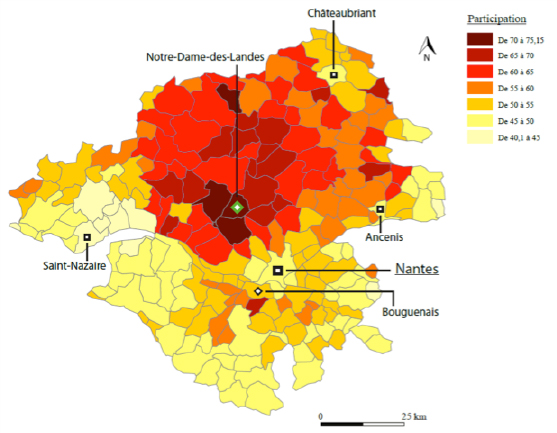

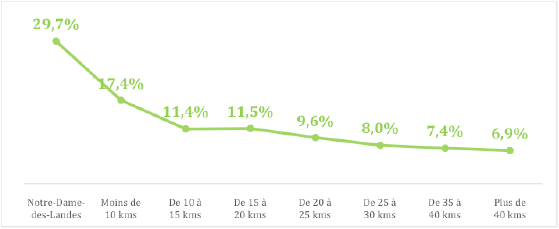

Si l’ancienneté du débat a sans conteste favorisé la participation, la proximité géographique à Notre-Dame-des-Landes l’a également dopée. Comme le montre le graphique 2, que nous avons pu réaliser en nous appuyant sur les informations de la base de données Gédéon de la société ADN2, plus les électeurs résidaient près de cette commune et plus ils sont allés voter. Symboliquement et assez logiquement, c’est à Notre-Dames-des-Landes que le taux de participation a été le plus élevé avec un score de 75 %. Il demeure proche des 70 % dans un rayon de dix kilomètres et de 60 % jusqu’à vingt kilomètres. La mobilisation décline ensuite progressivement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la zone des travaux, mais même dans les communes distantes de plus de quarante kilomètres, un électeur sur deux s’est déplacé, signe du large impact de ce débat dans l’ensemble du département.

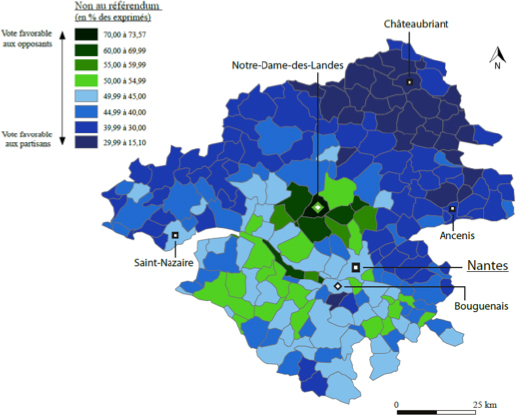

La carte 1 fait bien ressortir ce lien entre la participation et la distance à Notre-Dame-des-Landes, mais montre également que d’autres logiques géographiques ont été à l’œuvre. On constate en effet une moindre mobilisation sur toute la partie sud du département (qu’on appelle localement le « Sud-Loire ») comme si les habitants de ce territoire se sentaient moins impliqués par cette problématique plus « septentrionale ». En revanche, la participation demeure élevée même à bonne distance de Notre-Dame-des-Landes dans beaucoup de communes du nord et du nord-est du département, les attentes en termes de retombées économiques étant sans doute plus fortes dans cette zone comme nous le verrons.

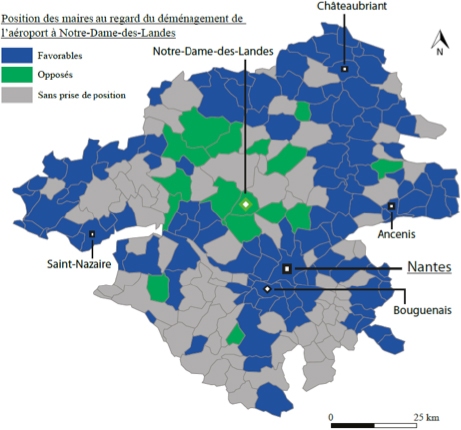

Ce débat entamé depuis de nombreuses années n’a pas laissé les élus locaux indifférents et de nombreux maires se sont positionnés. Nous avons recensé dix-sept maires adhérant aux associations opposées au projet quant à l’inverse, sous l’impulsion de l’Association des maires de Loire-Atlantique, 114 de leurs collègues déclaraient leur soutien au projet à quelques semaines du scrutin, 81 maires ne prenant pas publiquement position. On constate que la participation au référendum a été significativement plus importante (65,3 %) dans les dix-sept communes dont le premier édile s’était déclaré opposant à la construction du nouvel aéroport. Cette prime de participation renvoie sans doute au travail de mobilisation que ces maires et leurs conseillers municipaux (dans bon nombre de ces communes, non seulement le maire, mais également une bonne partie de son conseil municipal adhèrent aux associations d’opposants comme l’ACIPA) ont effectué auprès de leurs administrés, mais s’explique également par le fait que bon nombre de ces communes sont situées à proximité de Notre-Dame-des-Landes, paramètre dont on a vu qu’il jouait à la hausse sur la participation. À l’inverse, l’engagement de nombreux maires en faveur du projet ne semble pas avoir eu d’effet entraînement sur la population locale puisque le taux de participation s’établit en moyenne à 54,3 % dans ces communes, soit un niveau identique à celui enregistré dans les communes dont le maire était resté neutre (54,1 %).

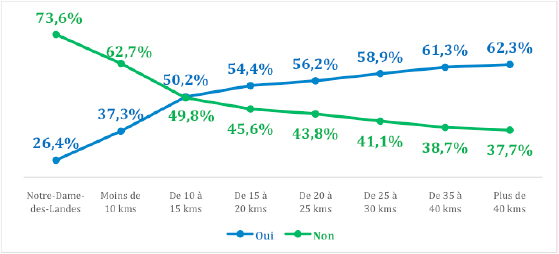

Autre satisfaction pour les partisans du projet, non seulement le seuil des 50 % de votants a été franchi mais leur victoire est, de surcroît, très nette puisque l’approbation à la question posée atteint 55,2 %. Ici aussi, la variable de la distance à Notre-Dame-des-Landes apparaît comme ayant puissamment structuré le rapport de forces. C’est dans cette commune que le « non » obtient son meilleur score avec 73,6 %. Il est également très largement en tête dans les six communes situées à moins de dix kilomètres (62,7 % en moyenne) et le rapport de forces demeure équilibré jusqu’à quinze kilomètres : 49,8 % pour le « non » et 50,2 % pour le « oui » en moyenne. Mais ce camp prend ensuite l’ascendant dès que l’on franchit cette limite de quinze kilomètres (54,4 % pour le « oui » en moyenne dans les quatorze communes distantes de quinze à vingt kilomètres) et l’avance du « oui » augmente linéairement plus on s’éloigne de Notre-Dame-des-Landes avec en moyenne 62,3 % dans les cinquante-deux communes situées à plus de quarante kilomètres. À cette distance, les nuisances occasionnées sur son propre cadre de vie semblent mineures quand les retombées économiques positives de ce projet attendues pour le département semblent avoir motivé le vote « oui » (graphique 3).

On notera au passage que les opposants au projet qui ont critiqué l’organisation de ce référendum et notamment son périmètre trop restrictif (certains plaidant pour une consultation de l’ensemble des habitants des Pays-de-la-Loire et de la Bretagne) auraient peut-être été encore davantage pénalisés si un périmètre élargi avait été retenu dans la mesure où cette « loi de la distance » a très nettement joué à la défaveur du « non ». De ce point de vue, mener la consultation sur un périmètre élargi aurait potentiellement amplifié la victoire du « oui ».

La proximité et l’impact d’un tel projet d’aménagement ont donc fortement imprimé leur empreinte sur l’opinion des habitants du département et les scores du « oui » et du « non » à la question du transfert de l’aéroport sont très clairement corrélés sur cette « métrique ». Mais cette influence s’était déjà manifestée sur d’autres scrutins dont l’objet était plus large et ne portait pas sur cette seule question. On avait déjà remarqué qu’aux européennes de 20143 ou au premier tour des élections régionales de 2015, le score de la liste EELV, était lui aussi très clairement indexé sur la distance à Notre-Dame-des-Landes. Le combat contre ce projet d’infrastructure a accru l’audience de l’écologie politique dans toute une partie du département (graphique 4).

Si la loi d’éloignement à Notre-Dame-des-Landes a donc contribué à structurer en profondeur ces votes, d’autres paramètres ont également joué dans la mesure où, par exemple, le taux de vote « oui » est beaucoup plus massif dans le nord-est du département (avec des scores de près de 70 % à 80 % autour de Châteaubriant) que dans bon nombre de communes situées au sud de la Loire et souvent aussi voire plus éloignées de Notre-Dame-des-Landes que celles appartenant à la zone précédemment citée. Le clivage entre Nord et Sud-Loire, toujours prégnant dans ce département, a manifestement joué un rôle et l’on peut penser que les habitants du pays de Retz ou du Vignoble, qui résident suffisamment loin de l’aéroport actuel situé à Bouguenais pour ne pas en subir les nuisances, mais suffisamment près pour s’y rendre facilement en cas de besoin, ont soutenu avec tiédeur voire se sont opposés au déménagement de « leur » aéroport.

On retrouve la même logique à une échelle plus fine, qui est celle des bureaux de vote, sur la commune de Bouguenais. Les scores sont très serrés dans cette ville qui abrite l’aéroport actuel avec 50,7 % en faveur du « oui » contre 49,3 % en faveur du « non ». Mais cet équilibre quasi-parfait masque en fait un spectaculaire clivage. Les sept premiers bureaux de vote, situés à l’ouest de l’aéroport et qui ne pâtissent donc pas des nuisances sonores mais bénéficient des retombées en termes d’emplois (près de 4 000 salariés travaillent sur le site) et de proximité, ont voté très majoritairement contre le départ de l’aéroport. Le « non » atteint en moyenne 60,4 % dans sept bureaux alors que c’est le « oui » qui l’emporte tout aussi nettement (60,3 %) dans les huit autres bureaux situés à l’est de la piste et en subissant le bruit. On retrouve un phénomène assez similaire dans certains quartiers de la commune voisine de Rezé. Les bureaux de vote du sud de cette ville, eux-aussi sous le vent, ont fortement penché en faveur du déménagement de l’aéroport (57,4 % pour le « oui » dans le bureau n°30, 63,2 % dans le bureau n°20 et 74,2 % dans le bureau n°31, le plus exposé), quant à l’autre extrémité de la ville, le très « bobo » quartier de Trentemoult votait à 67,2 % contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes4 (carte 2).

La situation économique et la sociologie sont aussi à prendre en compte dans la compréhension de ce vote. L’enquête Ifop pour Europe1 et Itélé avait montré que, parmi les personnes favorables au projet, les retombées économiques et les créations d’emplois arrivaient et de loin (avec 56 % de citations) comme l’argument le plus porteur devant la réduction des nuisances sonores sur l’agglomération nantaise (22 %) ou l’amélioration des possibilités en matière de transports pour les habitants (10 %). Il n’est dès lors pas étonnant que ce soient les zones économiquement les moins dynamiques du département (en l’espèce la région de Châteaubriant) qui aient été le plus sensibles à cet argument et qui aient du coup le plus massivement soutenu un projet dont elles attendaient le plus. À l’inverse, le soutien est moins franc dans toute une série de communes ou de territoires économiquement plus prospères comme Nantes (50,1 % pour le « oui »), Vertou (51,1 %) ou bien encore Pornic (49,8 %).

De la même façon, le sondage de l’Ifop, qui avait mesuré trois mois avant le scrutin les intentions de vote à 57 % pour le « oui » et 43 % pour le « non », avait montré un clivage sociologique assez marqué avec seulement 47 % de « oui » parmi les cadres supérieurs, les enseignants et les professions intellectuelles contre 57 % chez les employés et les ouvriers. Dans les communes où les CSP+ sont les plus représentées, le vote « non » a donc pu davantage résister que dans les communes plus populaires, notamment celles situées dans les zones rurales ou péri-urbaines.

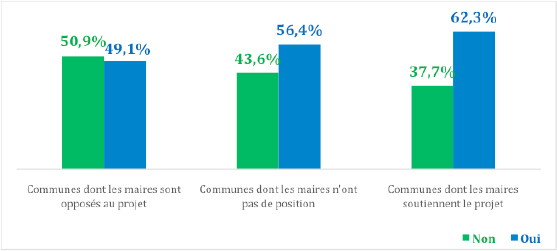

Hormis le niveau de dynamisme économique et la composition sociologique de la population des différentes communes, un autre facteur est également venu amplifier et/ou contrecarrer, selon les lieux, la « loi de la distance ». Il s’agit de la prise de position des maires sur le projet. Comme on peut le voir sur le graphique 5, le « non » a atteint en moyenne 50,9 % dans les dix-sept communes dont le maire appelait à voter « non ». La prise de position de ces élus a, comme on l’a vu, engendré une participation électorale plus importante dans ces communes et cela a sans doute gonflé localement le score du « non ». Mais ce phénomène a joué d’un poids assez faible sur l’ensemble du département dans la mesure où ces dix-sept communes n’abritent que 40 000 électeurs sur les 966 000 inscrits dans le département.

Le rapport de forces s’inverse totalement dans les 81 communes dont les maires n’avaient pas pris position. Dans ce groupe de communes, où les électeurs n’ont donc été soumis à aucune consigne émanant du personnel politique local, le « non » tombe en moyenne à 43,6 % contre 56,4 % pour le « oui ». Cette avance du « oui » est encore amplifiée dans les communes dont le maire appelait à voter en faveur du projet puisqu’il atteint en moyenne 62,3 %, soit près de 6 points de plus que dans les communes dont les premiers édiles n’avaient pas pris position. Si les maires favorables au « oui » n’ont donc, comme on l’a vu précédemment, pas dopé la participation dans leur commune, ils ont en revanche eu un effet prescripteur puisque le « oui » dans leur commune est significativement plus haut que dans les communes où aucune « consigne » n’avait été donnée (carte 3).

Jérôme Fourquet

Directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise Ifop

Et

Sylvain Manternach

Géographe et cartographe

———-

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

La numérisation accélérée des pratiques sociales et informationnelles des Brésiliens pose des défis inédits à la communication politique du pays....

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

La session qui s’achève le 11 juillet peut paraître décevante. Beaucoup de députés disent leur lassitude et leur sentiment d’impuissance....

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30