Cet article est une analyse sur les conséquences géopolitiques du retour au pouvoir central afghan, des talibans. Il s’agit de comprendre à la fois les mécanismes politiques, symboliques de la victoire des Talibans, et de mesurer leurs portées sur le système international.

Point de bascule du monde ou simple changement de pouvoir régional en Asie centrale, les évènements en Afghanistan s’inscrivent dans un processus historique, chargé de symboles forts, doublé d’une vision du monde en rupture avec celle qui était née de la chute du Mur de Berlin en 1989.

Le 30 août 2021 est devenue une nouvelle date historique, révélant ces moments charnières des relations internationales portés par un évènement emblématique, qui accélère la prise de conscience d’un basculement du monde dans un temps nouveau[1].

Ce jour-là, le dernier avion américain quittait la capitale afghane, mettant un terme à un plan d’évacuation qui est la conclusion d’une intervention militaire des États-Unis de 20 ans. S’inscrivant à la suite de l’entrée officielle des Talibans dans Kaboul le 15 août précédent, l’évacuation de Kaboul est devenue le révélateur d’un nouveau marqueur international annonçant un point de bascule du monde, comme le furent précédemment le 9 novembre 1989 ou le 11 septembre 2001.

1) Le départ de Kaboul : l’incarnation d’un temps nouveau

Tous les « ingrédients » annonçant un changement radical sont réunis.

- La symbolique du changement : les dernières semaines d’une présence internationale, principalement à Kaboul, ont incarné la rupture historique induite par le départ des américains. Les images de l’aéroport de Kaboul et des attentats suicides, qui ont endeuillé les derniers jours de l’évacuation, celles des Talibans investissant autant les rues de la capitale que les sites des institutions afghanes[2], portaient en elles des messages devant illustrer un temps de rupture : une Amérique affaiblie, ses adversaires diront « défaite », des Talibans triomphants, sous les yeux ébahis d’une partie du monde ; des images d’un chaos humain accélérant le sentiment d’un temps de fracture aux répercussions mondiales compte tenu des acteurs nationaux engagés.

Le départ de Kaboul porte les stigmates d’un combat manichéen et acte la mort de quatre décennies de néo-conservatisme américain[3]. L’ingérence extérieure devait s’inscrire dans une vision interventionniste internationale, portée par l’approche des « néo-conservateurs », qui se voulait positive. Elle était synonyme du Bien contre un adversaire qui portait forcément le Mal. Approche manichéenne simple mais classique et indispensable pour inscrire l’engagement dans une forme de mythologie des temps modernes.

Hélas, en 20 ans, les changements techniques, les révolutions numériques, la fragmentation des pôles de décisions et de l’offre politique alternative dans le monde, le dévoiement de principes simples et fondateurs de valeurs, ont édulcoré des positions qui étaient tellement si simples à tenir auparavant notamment pendant les décennies de guerre froide.

C’est aussi cette réalité que l’Afghanistan rappelle à tous, mettant désormais en parallèle le manichéisme occidental à une forme de relativisme qui serait le corollaire à une nouvelle forme de libération des véritables identités des peuples.

Dès lors, toute la construction internationale peut être « détricotée » sinon réinventée : le cadre international au premier chef desquels l’ONU, les frontières, l’assurance de sa propre sécurité, le concept de la dissuasion nucléaire, c’est l’ensemble de l’édifice de la sécurité mondiale qui peut désormais, par une démarche politique relativisant les cadres établis, être remis en question. Au-delà de la seule dimension logistique et locale, la chute de l’Afghanistan draine une logique de déstructuration de l’ensemble de l’édifice international auquel l’ensemble des pays membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies devrait prêter attention.

Source : Régis Le Sommier, 2021 (tous droits réservés)

- Un processus ouvert par des négociations: Les accords de Doha, signés en Mai 2020, établissaient un cadre politique entre les partenaires qu’étaient les USA alors présidés par Donald TRUMP et les Talibans. Il s’agissait de convenir d’un retrait gradué et ordonné moyennant le respect de certaines conditions acceptées par les Talibans, notamment celle de ne pas faire de l’Afghanistan une base arrière du terrorisme international. Ces accords apparaissent pour certains, au lendemain du départ effectif des troupes américaines, comme un cadre de reddition. Ils étaient déjà perçus comme.

Ils établissent surtout un cadre diplomatique et militaire visant à organiser, autant que faire se pouvait, une sortie honorable. Ce conflit est devenu le plus long de l’histoire des USA et s’est largement invité dans le cœur de l’élection présidentielle de 2020. Les accords de Doha ont apporté une forme de « caution », de « respectabilité » à la conclusion d’un engagement extérieur pris au piège de la politique intérieure.

Tout le défi désormais pour l’administration BIDEN est de transformer la sinistre réalité en un point de départ d’un « réajustement international américain » plus dynamique et adapté aux enjeux auxquels les USA entendent désormais répondre.

- Une administration américaine contrainte d’assumer un engagement historique qui s’est avéré vain

Malgré les déclarations du Président BIDEN lors de son allocution du 31 août dernier durant laquelle il a salué « l’extraordinaire succès de l’opération d’évacuation », un arrière-goût de précipitation pour ne pas dire de « sauve qui peut », et même d’humiliation, transparaît dans le déroulé des dernières semaines. L’attentat à l’aéroport de Kaboul, le 26 août 2021, a cristallisé cette image qu’il sera difficile de faire oublier. Plus que jamais, la guerre est aujourd’hui une forme d’alliance entre actes de violence physique et images symboliques. Le départ « en catimini », le 17 juin dernier, de la base de Bagram tout autant que les séquences de l’aéroport de Kaboul, mêlant drames, sang et espoir d’une vie meilleure à l’étranger, ou encore l’installation des Talibans à la Présidence afghane, ont constitué autant de séquences aux effets malgré tout ravageurs pour l’Occident, entérinant l’idée d’une déroute résumée dans une formule simple : « tout cela pour ce résultat »[4]. Fatalité, constat désolé face à une situation qui n’est que le résultat d’un échec collectif, autant interne qu’externe, impliquant les afghans, un régime implanté depuis 20 ans tout autant que ses partenaires internationaux.

Les chiffres effarants, égrenés depuis quelques semaines, révèlent l’immensité de l’échec et parlent d’eux-mêmes : en 20 ans, plus de 700.000 soldats américains ont été engagés en Afghanistan, 50.000 militaires d’autres nationalités ont complétés le dispositif. Plus de 47.000 civils afghans ont été tués, 2456 soldats américains, 1150 militaires de différentes nationalités parmi lesquels 90 Français. Le coût financier est tout aussi aberrant : plus de 2260 milliards de dollars américains ont été investis, sous la forme de programmes de soutien à l’État, en équipements militaires et en formations. Ce constat montre combien au final, l’État afghan en construction depuis 2001 a failli : une implantation insuffisante dans les provinces, un découplage renforcé au fil des années entre les centres urbains et ruraux, une corruption répandue ; autant de facteurs qui ont contribué à nourrir une dynamique négative se concluant par la chute de l’ensemble du système tel un château de cartes.

L’aspect artificiel de tous les attributs d’une Nation a été perçu notamment, en raison de l’effondrement de l’armée afghane, supposée être supérieurement équipée et formée. Il ne lui manquait que l’essentiel : la conviction de mener un combat juste.

Cet ensemble de faits s’est d’ores et déjà inscrit, dans la mémoire collective comme le furent ces dernières décennies, les images du World Trade Center, de la chute du Mur de Berlin, de celle de l’ex-URSS ou du départ américain de Saïgon.

Elles illustrent un changement drastique : en Afghanistan, elles servent à véhiculer l’image d’une forme d’affaiblissement de la superpuissance militaire américaine, pilier tutélaire depuis plus de 20 ans d’un pays stratégique en Asie centrale[5]. Les images de l’aéroport de Kaboul diffusent non seulement un sentiment de chaos momentané et final, mais conduisent surtout à établir une vision manichéenne, tranchée et absolue d’un changement radical.

Le sentiment d’un avant et d’un après doit, dans une stratégie qui s’apparente à celle d’une guérilla, non seulement marquer les esprits des opinions publiques, mais également introduire un nouveau rapport de force international.

2) La remise en question du « State building »[6]

Pour la première fois depuis 1975, les États-Unis paraissent affaiblis. Première puissance militaire globale avec une présence sur plus de 800 bases réparties dans le monde, le départ de l’Afghanistan annonce la nécessité d’engager une nouvelle ligne stratégique non seulement sur les conditions des engagements extérieurs mais également leur portée politique[7]. Autant la chute du Mur de Berlin avait pu renvoyer à l’idée d’une victoire de l’occident, annonçant en quelque sorte cette idée erronée d’une « fin de l’Histoire » définie par Francis Fukuyama[8], autant le départ de Kaboul démontre la complexité d’un monde multipolaire, avec de nouveaux acteurs globaux doublée, d’une nouvelle constellation de centres de pouvoir, processus accéléré par l’ère numérique.

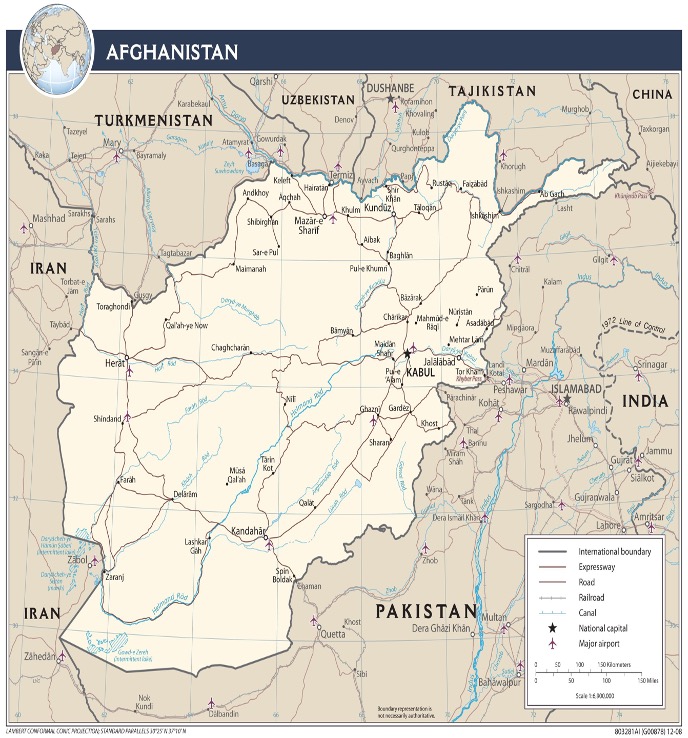

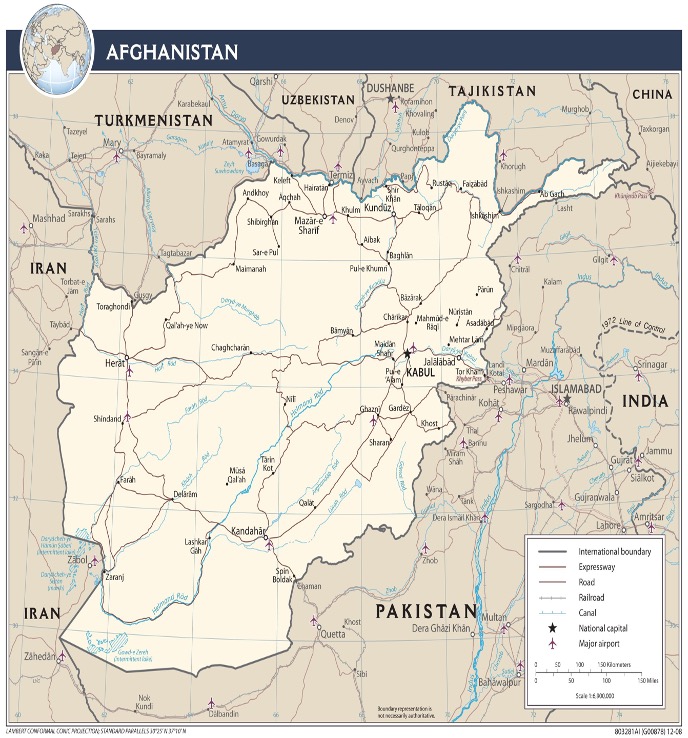

Source : The World Factbook (CIA)

La précipitation d’un départ chaotique et violent, le sentiment d’une forme d’abandon d’une position malgré la mise en place pendant plusieurs jours d’un « pont aérien humanitaire », ont pu accélérer le sentiment d’un repli militaire et politique en contradiction avec les déclarations de début de mandat du Président Joe BIDEN, affirmant le retour des USA dans les instances multilatérales. Dans la confrontation internationale, l’Afghanistan offre l’occasion aux rivaux des américains de nourrir le sentiment d’une contrainte stratégique se traduisant par une forme de retenue géopolitique. Les efforts déployés depuis 2001, visant à inscrire les interventions étrangères dans une stratégie internationale, peuvent être remis en question. Avec eux, ce sont les fondements du droit d’ingérence, le concept même de prévention et naturellement les visées du « state building », qui sont désormais posés.

Va-t-on assister à une nouvelle forme de repli interventionniste avec en contrepartie, l’établissement d’un « soft power » alors même que le Président BIDEN a redéfini les nouvelles priorités internationales des USA, plaçant la relation-rivalité avec la République populaire de Chine au premier rang d’entre elles ? Ceci étant, la réalité afghane, que Washington a essayé d’enfermer dans le concept de la « périphérie » internationale, fait courir le risque de replacer, au centre des problématiques globales, la logique de l’interventionnisme américain[9].

L’histoire contemporaine a montré que les replis, y compris stratégiques, exigeaient « un temps de récupération » qui pouvait profiter à d’autres.

La Grande Bretagne et la France après Suez en 1952, confirmant la fin de la prédominance européenne, ou la Russie en 1989 après l’Afghanistan constituent quelques exemples de ces flux et reflux de l’histoire introduisant une recomposition du monde. Le départ entaché d’humiliation des USA d’Afghanistan ne peut que favoriser, de la part de ses adversaires, un nouveau discours sur la libération des peuples et sur l’authenticité d’un combat répondant à la véritable identité des Nations concernées.

Ces nationalismes sont à la fois les témoins de la fragmentation des pôles d’influence dans le monde et la révélation de la constitution de contre-modèles. Par leur victoire locale, alliant ruse, patience et jeux de pouvoirs, ils renvoient les puissances extérieures à leurs démons du passé, donnant le sentiment de devenir obsolètes et impotentes à la fois.

3) Et maintenant ?

La construction d’un État, qui se voulait démocratique et libéral, a constitué le modèle de l’interventionnisme occidental depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Jusqu’en 1991, il s’agissait pour chacun de bâtir autant de systèmes devant contenir (la stratégie du « containment ») ou repousser son rival, en participant à une guerre de l’influence dans le but d’affaiblir l’autre grand bloc.

La solution portait un nom : « le State Building » qui était accompagné sur les théâtres de guerre, du « Peace making ». Sorte de « légo démocratique», il s’agissait de bâtir un État sur des principes mondialisés, pouvant prévenir tout retour à la guerre par la construction d’un nouveau contrat social. Ce schéma peut fonctionner lorsque toutes les parties sont d’accord sur l’essentiel, de manière contrainte ou volontaire : ce fut le cas à El Salvador (accords de Chapultépéc en 1992), en Afrique du Sud (fin de l’apartheid en 1992), dans les Balkans (dans les années 1990-2000). A partir de 2003, l’Irak a montré les limites de cette stratégie tant les conséquences d’une importation d’un « modèle occidental préfabriqué » pouvait s’avérer dangereuse et « inflammatoire » sur le plan international.

Ces exemples mettent en parallèle les théâtres qui n’engagent pas une dimension absolue de civilisations et les autres.

Les conflits portant la charge d’un « absolu », une vision alternative de « civilisation », génèrent des conséquences globales. Ils créent mécaniquement un nouveau modèle, avec un centre et une périphérie, pouvant servir de champs d’expérimentation ou de socle de négociations. Par exemple, la victoire des Talibans peut redonner une forme d’espoir aux groupes affiliés à Al Qaida dans la région du Sahel, lesquels restent malgré tout localisés de manière précise sur un échiquier régional[10]. Les Talibans, pour leur part, obligent à la constitution d’alliances engageant des pays dont les positions peuvent avoir une audience mondiale.

Par contraste, les conflits dits « périphériques » se sont succédés et ont toujours servi, dans un rapport géopolitique, à éviter la confrontation directe entre les deux Grands. Ce n’est pas Cuba, Berlin, l’Afghanistan, le Vietnam qui ont fait chuter l’un des deux principaux protagonistes, en l’occurrence l’ex-URSS. C’est la course à la technologie et à l’innovation incarnée dans les années 1980 par le concept de « la guerre des Etoiles ». C’est cette logique qui anime aujourd’hui le Président Joe BIDEN lorsqu’il s’est adressé à ses compatriotes, le 31 août dernier. En faisant le constat d’un échec au terme de 20 ans d’interventions et d’investissements, le locataire de la Maison Blanche signifiait que les veines financières ouvertes en Afghanistan n’avaient pas conduit à la paix et à la prospérité, mais bien l’inverse. En 20 ans, les enjeux et le monde ont évolué. Voilà pourquoi le Président BIDEN a redit que les dangers globaux ne sont plus Al Qaïda mais bien la compétition économique, la course à l’innovation, l’intelligence artificielle – qui entre dans tous les éléments de la vie, ou encore la conquête de l’espace.

Le retrait de l’Afghanistan, entériné par l’adresse à la Nation du Président BIDEN, est le déclencheur d’une prise de conscience d’un risque de débordement des USA par d’autres puissances, principalement la Chine, sur des théâtres nouveaux. Ils exigent une mobilisation des moyens globaux et de la matière grise pour y répondre car ce sont eux qui vont conditionner le monde de demain : les nouvelles lignes de front sont constituées de la technologie numérique et des avancées d’une intelligence artificielle qui change non seulement les rapports de force économiques mais également humains et sociétaux. Ils sont essentiels pour pouvoir peser dans le monde contemporain.

Cette réalité va inévitablement conditionner les représentations nationales dans les organisations internationales qui s’adaptent aux évolutions du monde.

Plus inquiétant pour les États-Unis, le sentiment de repli qu’ils ont donné à la suite de la débâcle non avouée, afghane, peut accélérer un rapprochement sino-russe. Le Président américain a défini comme une priorité une réponse organisée et globale à la présence économique chinoise. Il y voit une menace immédiate à l’influence américaine et à ses intérêts vitaux. Une alliance ou un partenariat renforcé entre la Russie et la Chine offrirait à ces pays une couverture complète et entière du monde afin de proposer une alternative solide au schéma américain. Les USA ont mis à mal ces dernières années, et avec la signature unilatérale des accords de Doha, l’idée de « fiabilité » sur le long terme, de leur constance dans les alliances. Même l’OTAN n’avait pas pu accompagner le dialogue avec les Talibans. Plus que jamais, le départ américain de Kaboul introduit un appel d’air inespéré pour ses partenaires-rivaux internationaux, qui pourraient offrir un socle de protection aux régimes qui dénoncent avec force le modèle occidental longtemps porté et inspiré par les États-Unis.

Le retour des Talibans en 2021 est d’autant plus fort qu’il renvoie en miroir une évolution contrastée du monde pendant deux décennies. 20 ans d’intervention militaire et de soutien à l’émergence d’une société civile libérale, proche des standards mondialisés, se sont évaporés instantanément avec la chute de Kaboul.

Voilà bien pourquoi l’Afghanistan constitue un point de bascule en accélérant le tempo de la diplomatie internationale par la prise de consciences des urgences annonçant un nouveau monde en construction.

4) Un évènement annonciateur de nouvelles relations internationales

L’aménagement stratégique annoncé par le Président BIDEN introduit un temps nouveau sur la scène internationale. L’ère numérique, l’ancrage de la puissance chinoise, la renaissance de la Russie sur la scène internationale après la disparition de l’empire soviétique, l’apparition de nouveaux défis technologiques tout autant que stratégiques, au premier chef desquels l’espace et l’intelligence artificielle, ont bouleversé l’équilibre d’un monde qui doit se transformer face au défi du changement climatique. Autant d’aspects nouveaux, déplaçant le curseur de l’urgence géopolitique. Ces transformations ont naturellement des conséquences sur la réalité afghane : les Talibans de 2021 ont largement intégré le poids de l’image dans leur communication. Leurs messages d’apaisement, notamment pendant la première conférence de presse du porte-parole Zabihullah Mujahid, semblaient correspondre à cette réalité qui peut traduire une stratégie d’influence à la fois en interne mais également régionalement.

La Chine est extrêmement vigilante, ne souhaitant pas voir à terme une partie de la minorité musulmane des Ouighours reprendre ses revendications. Ceci étant, les liens établis avec les Talibans depuis la fin des années 2010 permettent de circonvenir un risque pour l’heure secondaire, tout en s’assurant un socle de relations bien établies avec le Pakistan, faisant d’une pierre deux coups : parachever une stratégie d’encerclement du second géant de l’Asie, l’Inde, tout en garantissant ses « routes commerciales ».

L’Iran, grande puissance chiite, ne peut qu’être mesurée face au retour d’un groupe sunnite radical à Kaboul. Mais les intérêts entre ces deux pays sont croisés, le Président iranien appelant dans le courant du mois d’août 2021 à la mise en place de « la paix et de la sécurité » en Afghanistan. Le danger majeur à ce jour reste celui d’une crise migratoire déstabilisant un Iran actuellement affaibli économiquement par les sanctions américaines et la crise de la pandémie de la Covid 19.

La méfiance est de mise au Turkménistan, en Ouzbékistan et au Tadjikistan avec en arrière fond, Moscou. Aucun n’a oublié les attaques djihadistes des années 1990 et 2000 et ils ne veulent pas voir s’établir un vivier terroriste à leurs portes.

Pour leur part, les Talibans voient bien qu’ils n’ont pas autant les coudées franches qu’en 1996. L’attentat de l’aéroport du 26 août a été revendiqué par l’organisation « État islamique » démontrant que le pouvoir taliban est lui-même confronté à une menace terroriste, sans pour autant, à ce stade, courir le risque d’être débordé par ce mouvement. Les Talibans s’inscrivent désormais dans la durée, dans une géopolitique régionale comptant sur des alliés et des partenaires plus ou moins fiables. Toute la difficulté politique va consister à concilier une emprise territoriale, en achetant sans doute les loyautés des provinces, conserver les bases de leur modèle de société tout en s’insérant, mécaniquement, dans un jeu international qu’il est difficile de brusquer. La bombe à retardement que constitue par exemple le problème migratoire oblige à une certaine retenue de la part du nouveau pouvoir sous peine de heurter des pays aussi importants que l’Iran, la Turquie sinon leur principal allié, le Pakistan[11].

Quelle sera, à l’intérieur, l’articulation politique avec le réseau armé radical, membre du mouvement des Talibans, Haqqani ? A l’extérieur, l’Afghanistan ne doit pas redevenir une nouvelle plateforme terroriste pouvant conduire à une instabilité dans la région de l’Asie centrale et naturellement, alimenter une dynamique renforcée par les évènements afghans[12]. L’Afrique constitue bien entendu le continent à risques : les mouvements dans le Sahel, liés à Al Qaida, existent parmi lesquels le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans qui détient la dernière otage étrangère dans cette région, Sœur Gloria Narvaez enlevée le 7 Février 2017.

Du Mali au Burkina Faso, de Mauritanie au Nigéria, du Nord du Cameroun au confins du Niger, les groupes terroristes peuvent voir leur détermination renforcée. Mais a contrario, l’entrée des Talibans dans Kaboul ne peut que renforcer la prise de conscience des États menacés ou attaqués, principalement en Afrique et dans une partie du Moyen orient, pour mieux répondre, sur le front sécuritaire et social, aux défis portés par la remise en question du système sortant.

Les Talibans inscrivent leur démarche dans une logique historique, légitime alimenté par un schéma radicalement opposé aux principes qui s’étaient répandus dans le monde après la fin du système Est-Ouest ou au lendemain du 11 septembre 2001.

Après l’espoir d’une juste libération des énergies démocratiques à la fin des années 1980, la désillusion a conduit à des modèles alternatifs.

La symbolique de la rupture qu’ils portent est d’autant plus grande qu’elle touche à la conscience, à la place de l’homme dans un projet politique et finalement, des civilisations. Les Talibans sont parvenus à s’inscrire dans cette dimension faisant de leur retour à Kaboul, un évènement international de premier plan. Les États-Unis ne s’y sont pas trompés : lors de son allocution du 31 août dernier, le Président BIDEN a défini les nouvelles menaces ou dangers, plaçant la rivalité commerciale avec la Chine, les cyber-attaques, la bataille pour l’innovation numérique et technologique, au premier rang. Il s’agit de renvoyer la réalité afghane à la périphérie des enjeux globaux. Ceci étant les Talibans sont parvenus à inscrire leur démarche dans une cohérence mystique, avec du sens. Leurs membres sont convaincus de la justesse de leur combat.

Finalement, les Talibans ont bouclé le cycle ouvert en 1989 : la victoire du schéma libéral sur le modèle soviétique avait fait disparaître la raison même d’aller de l’avant. « La fin de l’histoire » ne marquait-elle pas le retour du chacun pour soi, d’une consommation sans mesure ? Les effets du changement climatique d’une part et la victoire, localisée géographiquement mais exportable par sa charge symbolique, constituent autant de retours à la réalité et de rappels à l’ordre. Plus que jamais, n’est-il pas temps pour les États-Unis de redéfinir, avec ses partenaires bien malmenés ces dernières années, un objectif adapté au monde contemporain ? Avec un rêve en partage alimentant une conviction de justice, permettant de relever les défis du XXIème siècle ? L’urgence est réelle, sous peine de voir se constituer des alliances alternatives nouvelles, essentiellement entre la Chine et la Russie. Le contrepoids serait suffisamment puissant pour conduire à l’émergence d’une nouvelle gouvernance mondiale en rupture avec l’esprit qui avait porté le concert des nations au sortir de la Seconde guerre mondiale.

Pascal Drouhaud, spécialiste en relations internationales, chercheur associé à l’Institut Choiseul

[1] Nicolas Falez, « Afghanistan. Clément Therme : « On assiste vraiment à une redistribution des cartes » », RFI, 19 août 2021 ; Pauline Delassus, « Sahraa Karimi : « La catastrophe afghane est une catastrophe mondiale » », Paris Match, 25 août 2021.

[2] Nicolas Barotte, « Les talibans font main basse sur l’arsenal laissé par les Américains », Le Figaro, 31 août 2021.

[3] Sylvain Cypel, « Le néoconservatisme américain : la déconfiture d’une idéologie », in Bertrand Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021, La Découverte, 2020, pp. 80-87 ; Renaud Girard, « Afghanistan: La mort ignominieuse du néoconservatisme américain », Le Figaro, 30 août 2021.

[4] Florence Morin-Martel et Pascaline David, « Afghanistan : Tout ça pour ça ? », La Presse, 14 août 2021 ; Romain Malejacq, « 20 ans après l’intervention des forces occidentales, tout ça pour ça ? », Le Parisien, 14 août 2021 ; Juliette Micheneau, « « Tout ça pour ça », l’amertume d’un soldat du 92e RI de Clermont-Ferrand passé par l’Afghanistan », France Bleu Pays d’Auvergne, 17 août 2021.

[5] Isabelle Lasserre, « Jean-Yves Le Drian: « L’Afghanistan n’est pas synonyme de déclin américain » », Le Figaro, 2 septembre 2021.

[6] Sur la distinction entre « nation building » et « state building », lire Serge Michailof, « L’échec du « nation building » en Afghanistan », The Conversation France, 23 août 2021.

[7] Andrés Allemand Smaller, « Tournant géopolitique. Le retrait d’Afghanistan nous projette dans un monde postaméricain», TdG, 27 août 2021.

[8] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992.

[9] Sylvie Kauffmann, « L’onde de choc géopolitique de la débâcle en Afghanistan », Le Monde, 23 août 2021.

[10] Marc-Antoine Pérouse de Montclos, « Et pendant ce temps, la France s’enlise au Sahel », Le Monde diplomatique, Septembre 2021, p. 16.

[11] Yves Lacoste, « Chapitre 21 – L’Afghanistan : un conflit d’importance mondiale », in Béatrice Giblin éd., Les conflits dans le monde. Approche Géopolitique, Armand Colin, 2011, pp. 311-322 ; Gilles Boquérat, Clément Therme, Isabelle Facon et Valérie Niquet, L’Afghanistan dans son environnement régional. Acteurs et stratégies nationales, L’Harmattan, coll. Perspectives stratégiques, 2016, 188 p.

[12] Georges Lefeuvre, « Effervescence diplomatique de Téhéran à Pékin », Le Monde diplomatique, Septembre 2021, p. 12.