Le changement en Iran ne viendra pas de l’extérieur

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

Nos représentations des événements historiques sont souvent construites sur des impressions douteuses liées aux mythologies que les acteurs développent et que les médias reprennent. Mai 68 n’échappe pas à cette logique.

Les interprétations de cette éruption de manifestations, d’affrontements plus ou moins violents, de grèves et d’occupations d’usines qui paralysèrent le pays ont fleuri chez les observateurs et les intellectuels, et chaque commémoration décennale est l’occasion d’un nouveau retour sur l’événement, et d’une éventuelle réécriture de la saga, mais aussi parfois de fortes critiques visant à éliminer cet héritage considéré comme néfaste1 !

En lien avec le roman protestataire national, on peut avoir l’impression que toute la France a, pendant quelques semaines, vécu une énorme rupture révolutionnaire, jouissant de l’assentiment presque général de la population. La réalité est plus prosaïque. Ce grand mouvement a donné beaucoup d’espoirs à certains, mais a aussi beaucoup fait peur à d’autres2.

Un sondage Ifop, réalisé la semaine suivant le second tour de l’élection législative (30 juin 1968) sur un échantillon représentatif de 1 902 personnes âgées de 15 ans et plus, permet de juger comment les Français considérèrent l’événement, juste après cette période agitée3. Les résultats mettaient en lumière des jugements complexes et plutôt nuancés4.

Si 39 % des enquêtés se déclaraient très ou plutôt favorables aux grèves qui ont eu lieu, 48 % étaient très ou plutôt défavorables, et 12 % sans opinion. Mais, les sondés se révélaient plus convaincus par les manifestions syndicales (46 % d’approbation contre 33 % de rejet) qu’étudiantes (54 % y étaient défavorables contre 31 % de soutien). Quant aux manifestations gaullistes, elles ont convaincu un tiers des individus, alors qu’un second tiers était négatif et que le troisième ne répondait pas !

Les inquiétudes devant les manifestations contestataires, susceptibles de dégénérer, étaient fortes : 58 % voyaient dans les manifestations contre le gouvernement « un danger de guerre civile ». Mais 57 % trouvaient que ces mêmes manifestations « ont réveillé la conscience politique des Français » et 81 % qu’elles « ont obligé le gouvernement à s’occuper plus activement de certains problèmes ». Il y avait donc toute une gamme d’attitudes nuancées dans l’opinion, entre le fort soutien et la forte contestation. Beaucoup hésitaient et soulignaient à la fois des aspects positifs et d’autres négatifs du mouvement de mai 68.

La responsabilité du gouvernement dans les manifestations et les grèves était considérée comme très ou assez importante par les deux tiers des Français, 52 % estimant qu’il avait négligé de prendre des mesures sociales, 43 % qu’il n’avait pas vu les problèmes de l’université, 38 % qu’il ne s’était pas préoccupé de l’opinion publique.

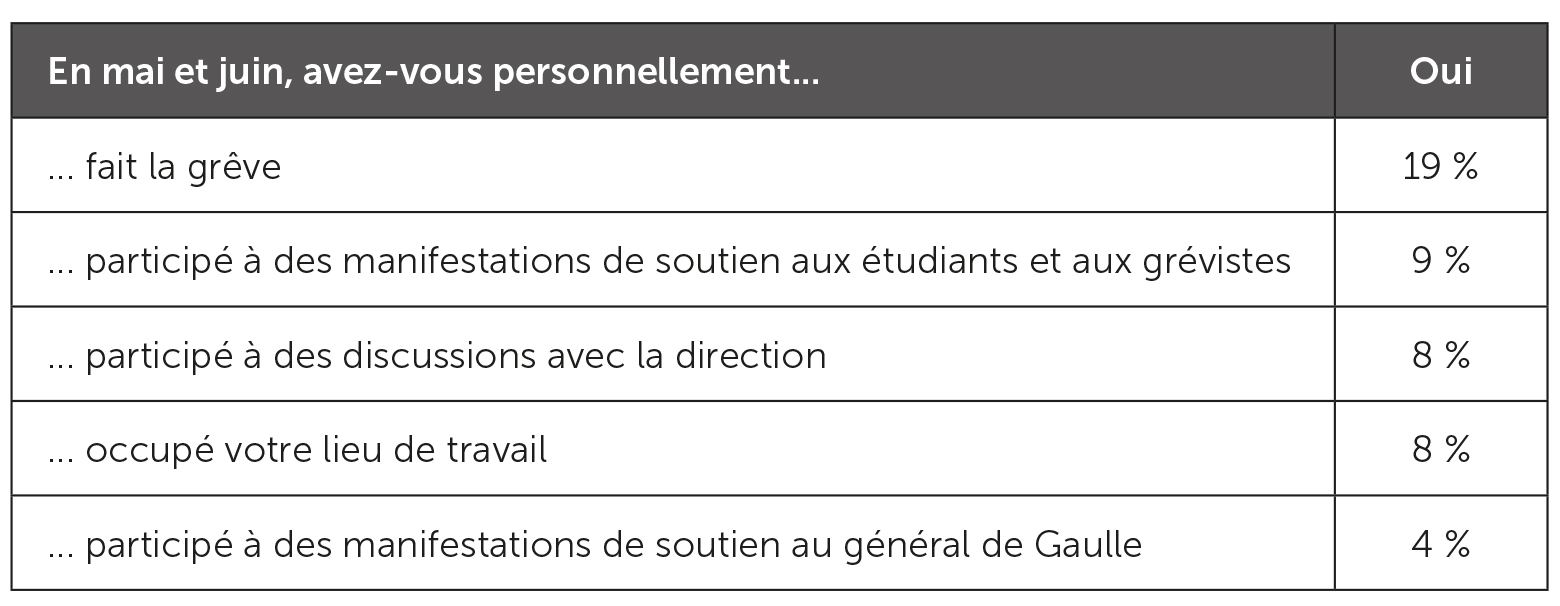

Une batterie de questions (tableau 1) permet de distinguer la minorité active du mouvement de ce qu’on a nommé la « majorité silencieuse » : 19 % des sondés ont fait grève, soit environ 50 % de la population salariée, ce qui équivaut à environ 7,5 millions de personnes5. D’autres ont participé aux événements par les manifestations, les occupations d’usines, des négociations intersyndicales et avec les directions. Il y a eu aussi les manifestants en réaction au mouvement et en soutien au pouvoir politique (bas du tableau).

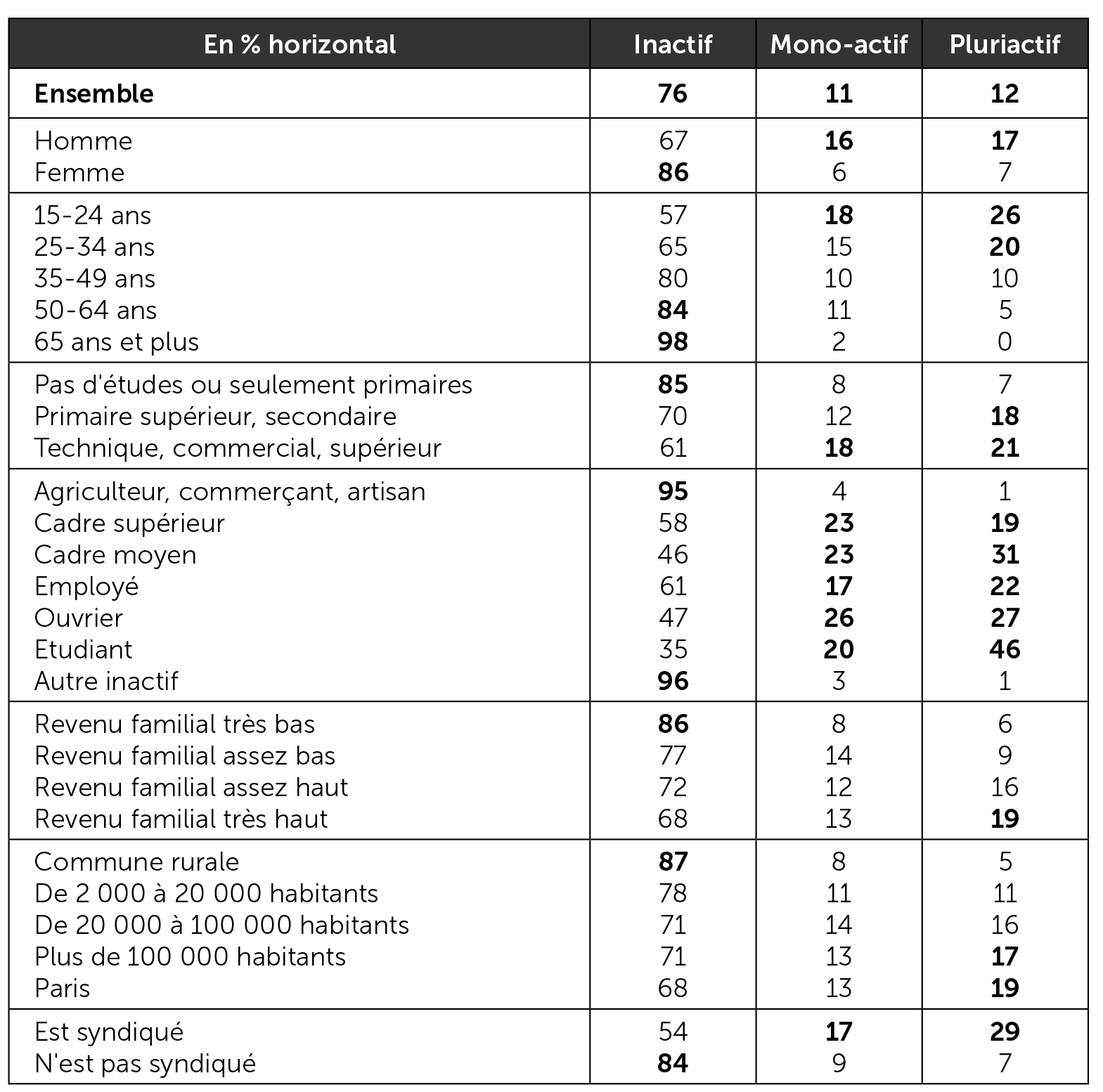

Pour mieux comprendre qui sont les soutiens du mouvement de mai, un indice a été construit pour distinguer les inactifs, les participants à un seul type d’actions, les participants à plusieurs (en excluant bien sûr les manifestants progouvernementaux). 76 % de la population a été complètement inactive, 11 % peuvent être considérés comme des mono-actifs et 12 % des pluriactifs (tableau 2). Les hommes ont beaucoup plus participé au mouvement que les femmes. Mais celles-ci ont moins souvent un emploi rémunéré. Si on considère seulement le taux de participation pour la population active, l’écart selon le genre est moindre : 36 % des hommes actifs ont participé contre 25 % des femmes actives.

La participation au mouvement est très dépendante de l’âge. Plus on est jeune, plus on a participé. Ce qui inclut aussi un effet du niveau d’études, les jeunes étant davantage diplômés. Mais un effet spécifique du niveau d’études existe : pour la même classe d’âge des 15-34 ans, le taux de participation passe de 24 % chez ceux qui n’ont pas fait d’études au-delà du primaire à 48 % chez les autres.

Par groupe socioprofessionnel, les différences sont très importantes. Le mouvement a concerné les deux tiers des étudiants, un peu plus de la moitié des cadres moyens et des ouvriers, 42 % des cadres supérieurs et 39 % des employés (groupe fortement féminisé). Seuls les autres inactifs (retraités, femmes au foyer) et les professions indépendantes sont restés très à l’écart du mouvement, pour des raisons structurelles.

Vu les liens entre la participation au mouvement, le niveau de diplôme et le groupe social, il est normal que la participation croisse aussi avec le revenu. Comme souvent dans les mouvements sociaux6, ce ne sont pas les plus démunis qui sont les plus protestataires car ils manquent de moyens – matériels et intellectuels – pour se mobiliser.

Le mouvement de mai touche beaucoup plus fortement Paris et les grandes agglomérations que la France des bourgs et des villages. Ce qui se comprend aussi très bien. Les universités sont situées dans les grandes villes, tout comme les grandes industries et sociétés de services.

Enfin, la place des syndiqués dans le mouvement apparaît importante mais pas autant qu’on aurait pu l’imaginer. Environ la moitié des syndiqués n’auraient pas été actifs dans le mouvement, probablement du fait de leur lieu de résidence et de travail. Par contre, des non syndiqués se sont mobilisés.

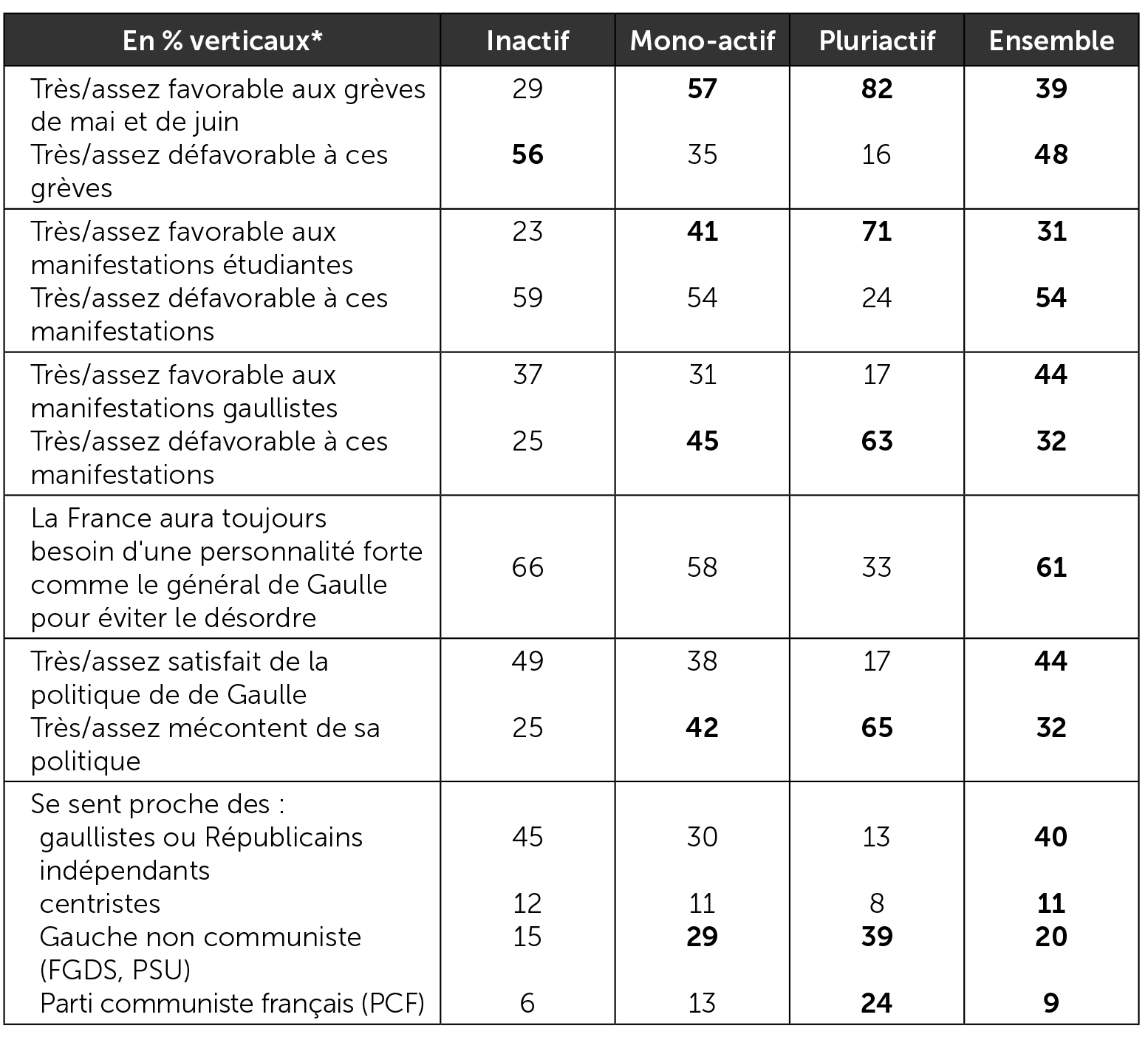

Cette relativité des engagements concrets est aussi manifeste quand on considère les opinions des actifs et des inactifs en mai, comme le tableau 3 le montre. Parmi les inactifs – ce qu’on peut considérer comme la majorité silencieuse –, on observe que 29 % sont favorables au mouvement. Alors que 16 % des défavorables y ont cependant participé activement. On observe aussi que 23 % des inactifs sont favorables aux manifestions étudiantes tandis que 24 % des pluriactifs y sont opposés. Ce qui illustre les dissensions qui ont souvent été fortes entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier7, le premier plutôt axé sur la contestation de l’ordre social traditionnel, le second sur les revendications syndicales (abrogation des ordonnances de 1967 sur la Sécurité sociale, échelle mobile des salaires, conditions de travail).

Les attitudes à l’égard du gaullisme ne sont pas davantage complètement consensuelles puisque 17 % des pluriactifs sont très ou assez favorables aux manifestations gaullistes et satisfaits de la politique du général ces dernières années. Plus encore, 33 % d’entre eux considèrent qu’une personnalité forte comme lui sera toujours nécessaire pour éviter le désordre ! Donc, même parmi les grévistes et les manifestants, la peur d’un dérapage du mouvement vers une guerre civile existe (40 % des pluriactifs disent que « les manifestations contre le gouvernement ont constitué un danger de guerre civile »).

Politiquement, les militants sont bien sûr souvent de gauche mais, là encore il y a des minorités inattendues de participants au mouvement qui se réclament des partis de droite ou du centre : près d’un quart des pluriactifs et 40 % des mono-actifs se sentent proches de la droite et du centre.

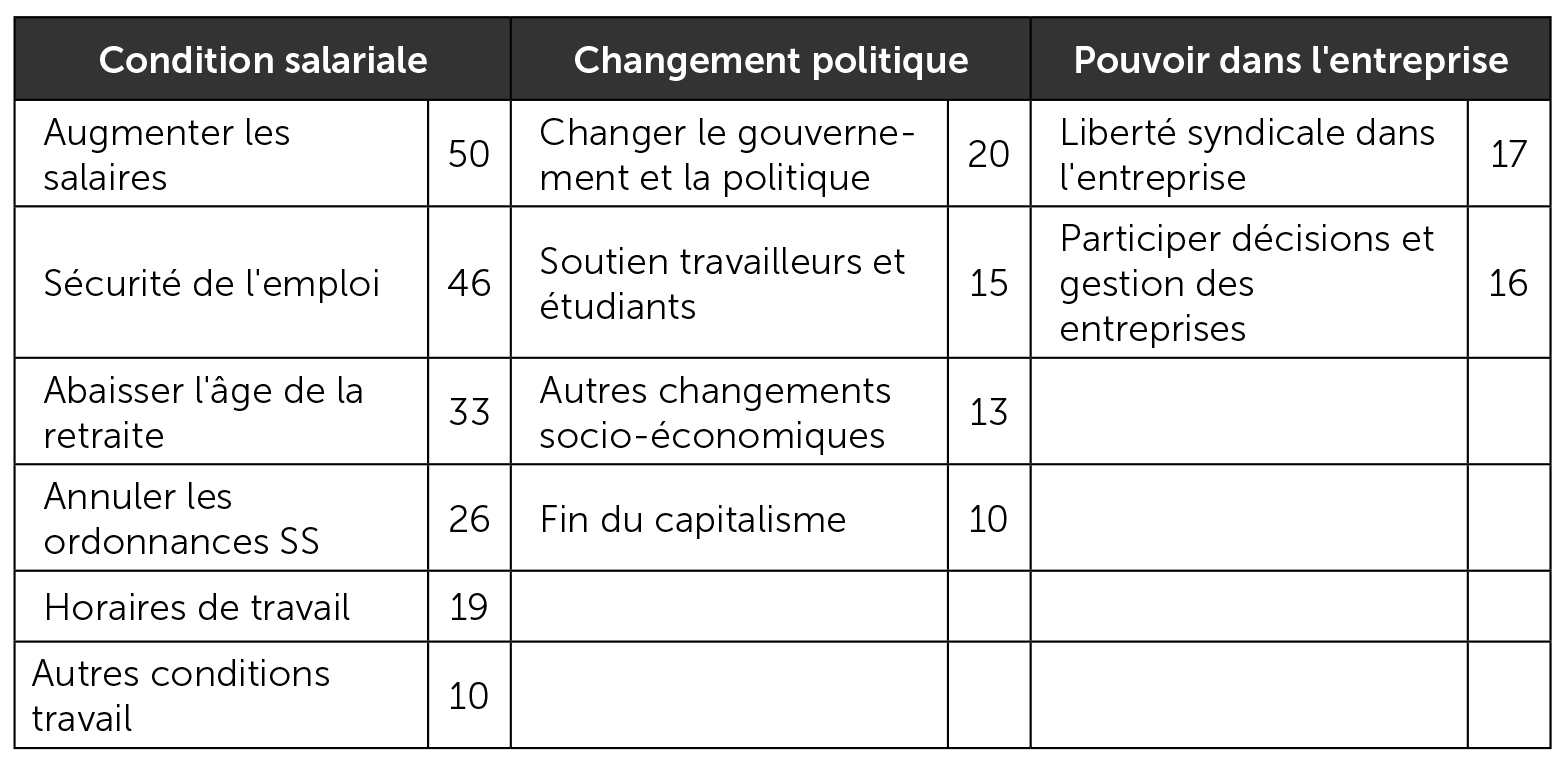

Cette enquête permet aussi de mieux identifier les motivations principales des acteurs du mouvement. Il leur a été demandé de choisir trois motivations parmi douze formulées, censées représenter l’essentiel de ce que les « engagés » désiraient (tableau 4). On peut identifier trois catégories de motivations : rechercher une amélioration de la condition salariale, privilégier des objectifs politiques, vouloir davantage de pouvoir salarial dans l’entreprise8.

Il apparaît très clairement que les motivations classiques d’amélioration de la condition salariale étaient les plus soutenues par les acteurs du mouvement, particulièrement la revendication d’augmentation des salaires et de sécurité de l’emploi. Les volontés de changement politique et d’augmentation du pouvoir des salariés dans l’entreprise sont en fait minoritaires.

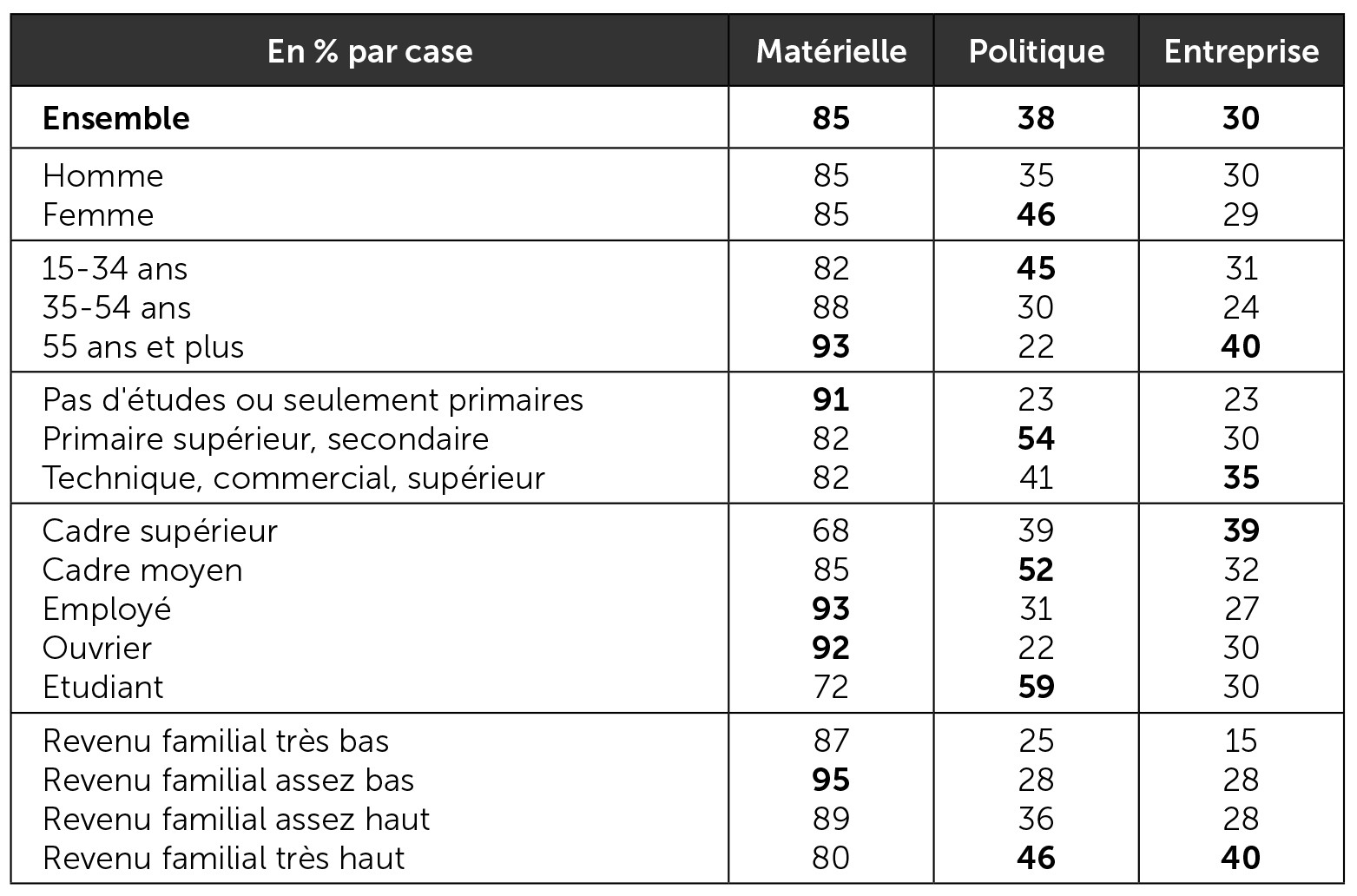

85 % des actifs citent au moins une motivation liée à la condition salariale, 38 % une motivation politique, 30 % une volonté d’accroître le pouvoir des salariés dans l’entreprise (tableau 5). Le profil de chacune de ces catégories comporte des différences, mais pas aussi fortes qu’on aurait pu le penser. Les motivations des hommes et des femmes actifs sont semblables sauf pour la motivation politique où, à l’inverse de l’intuition attendue, les femmes se révèlent avoir davantage de motivations politiques que les hommes.

Quelle que soit la catégorie sociodémographique, les motivations matérielles sont toujours dominantes, même chez les étudiants et les cadres supérieurs. Bien sûr, ces motivations sont un peu plus développées chez les personnes âgées, à faible niveau scolaire, appartenant aux catégories populaires et à bas revenus.

Les motivations politiques sont sensiblement plus développées chez les jeunes, les diplômés, les étudiants et les cadres moyens, les personnes ayant un haut revenu. Un profil assez semblable est repérable pour les motivations centrées sur le pouvoir salarial dans l’entreprise : ce sont plutôt des personnes à hauts revenus, diplômées, cadres supérieurs mais âgées.

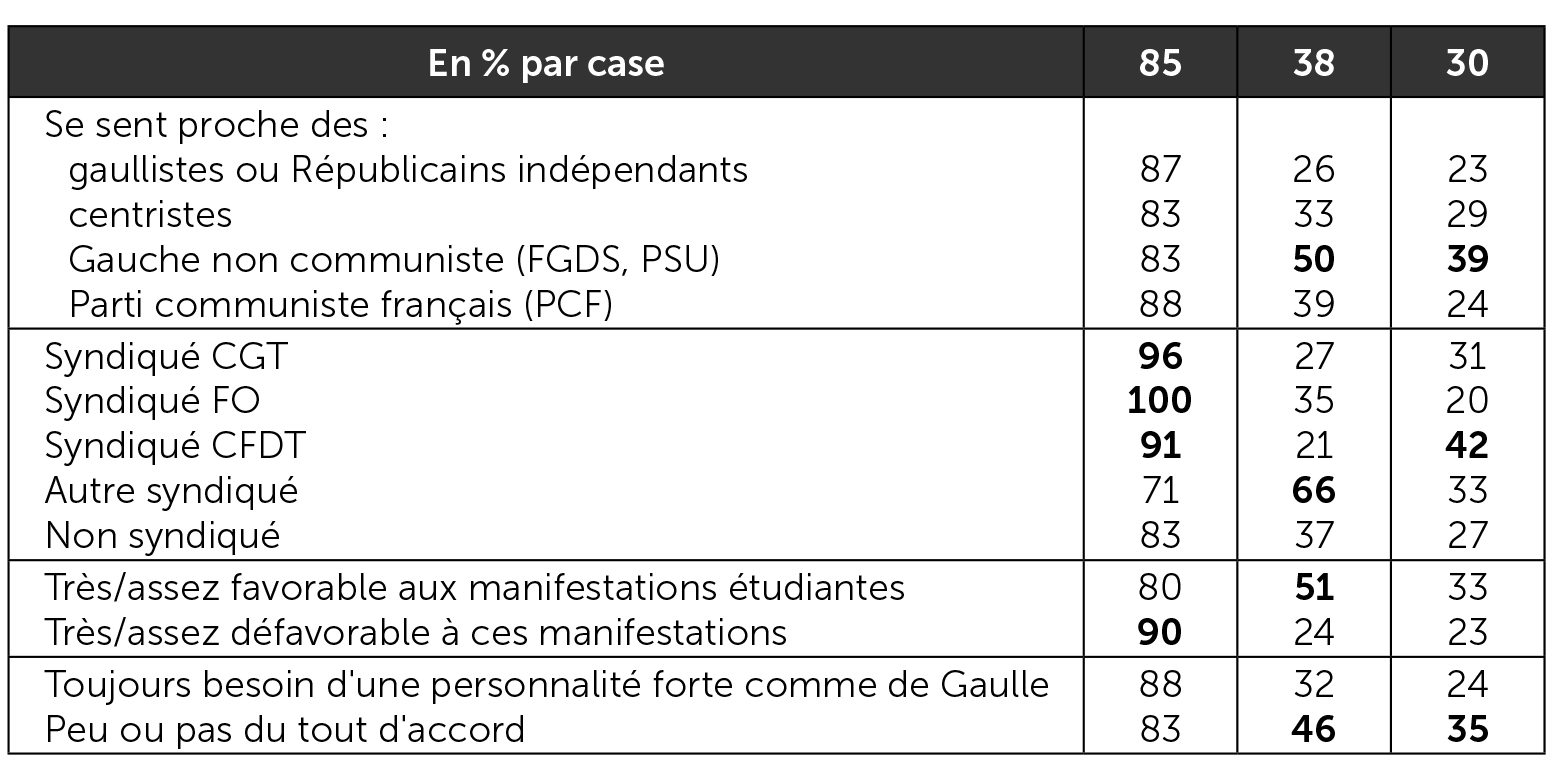

Les motivations ne sont pas non plus identiques selon les orientations politiques et syndicales des personnes actives dans le mouvement (tableau 6). Mais, là encore, les motivations matérielles sont dominantes partout. Les autres syndiqués – probablement pour la majorité d’entre eux des agriculteurs –, ont le plus faible taux de motivations matérielles parce qu’ils se sentent peu concernés par la condition salariale.

Les motivations politiques sont les plus fortes chez les autres syndiqués, les sympathisants de la gauche non communiste, ceux qui sont favorables aux manifestations étudiantes et les plus antigaullistes et antiautoritaires.

La revendication d’augmentation du pouvoir salarial dans l’entreprise est plus fréquente chez les syndiqués CFDT, ce à quoi on pouvait s’attendre, cette confédération ayant porté au cours des événements la demande de reconnaissance de la section syndicale d’entreprise et le mot d’ordre d’autogestion9.

Comme beaucoup de sondages, cette enquête a ses limites, aussi bien dans la taille relativement limitée du questionnaire, les marges d’erreur, quelques imprécisions dans le codage des réponses. Mais elle a aussi une grande force puisqu’elle permet d’approcher ce que ressentaient les Français à la fin du mouvement de mai-juin 1968. En ce sens, elle peut être considérée comme un patrimoine historique qui mérite d’être conservé avec le plus grand soin10.

Ces résultats de 1968 montrent donc que les Français étaient en fait assez partagés sur le mouvement, une majorité en voyant l’intérêt mais une majorité craignant aussi les risques qu’il pouvait entraîner, et du coup assez négatifs. Concernant les personnes qui soutiennent ce mouvement, le sondage met bien en lumière les transformations qui s’amorcent alors : les manifestations et les grèves sont moins qu’avant le monopole des catégories populaires, les techniciens et cadres développent des revendications qui ne sont pas seulement matérielles, mais visent aussi à des changements politiques et sociaux. Et les étudiants deviennent acteurs politiques alors qu’ils restaient jusque-là largement en dehors des actions protestataires.

La comparaison entre l’image de Mai 1968 à chaud et aujourd’hui est aussi intéressante. Selon un sondage Harris Interactive de février 2018 pour Le Magazine littéraire, les Français d’aujourd’hui sont près de 80 % à avoir une vision positive de ce mouvement, considéré comme un des vecteurs de la modernisation de la société française traditionnelle, un mouvement de la jeunesse pour une société avec de meilleures conditions de vie. Les différences sont cependant sensibles entre gauche et droite, cette dernière étant nettement plus critique11. Globalement, on voit bien que le mouvement ne fait plus peur, il n’y a plus de risque de dérapage de l’ordre public, les événements sont devenus le symbole des transformations assez consensuelles de la société vers des valeurs d’individualisation. L’événement protestataire a été digéré et intégré dans la normalité sociétale pour devenir un « trophée » de notre histoire et de notre identité.

Pierre Bréchon

Professeur émérite de science politique

Chercheur à PACTE (Sciences Po Grenoble/CNRS)

———-

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

La session qui s’achève le 11 juillet peut paraître décevante. Beaucoup de députés disent leur lassitude et leur sentiment d’impuissance....

Quand j’ai lu les propos tenus par Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, j’ai d’abord cru à une maladresse. Mais...

Les Européens marchent au désastre les yeux fermés, accrochés au confort d’un monde disparu. La France, elle, réarme, mais trop...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30