Dominique Bluzet L’homme aux cinq théâtres

Acteur, metteur en scène, directeur de théâtres, Dominique Bluzet est co-créateur avec Renaud Capuçon du festival de Pâques de musique...

C’est l’une des expressions que l’on aura le plus vue et entendue : la « distanciation sociale ». Reprise en masse par les gouvernants et les organismes de santé, cette expression est-elle pertinente, ou bien est-elle le résultat malheureux d’une traduction prise au pied du mot de l’américain « social distancing » ? Décryptage sémantique par Elodie Mielczareck.

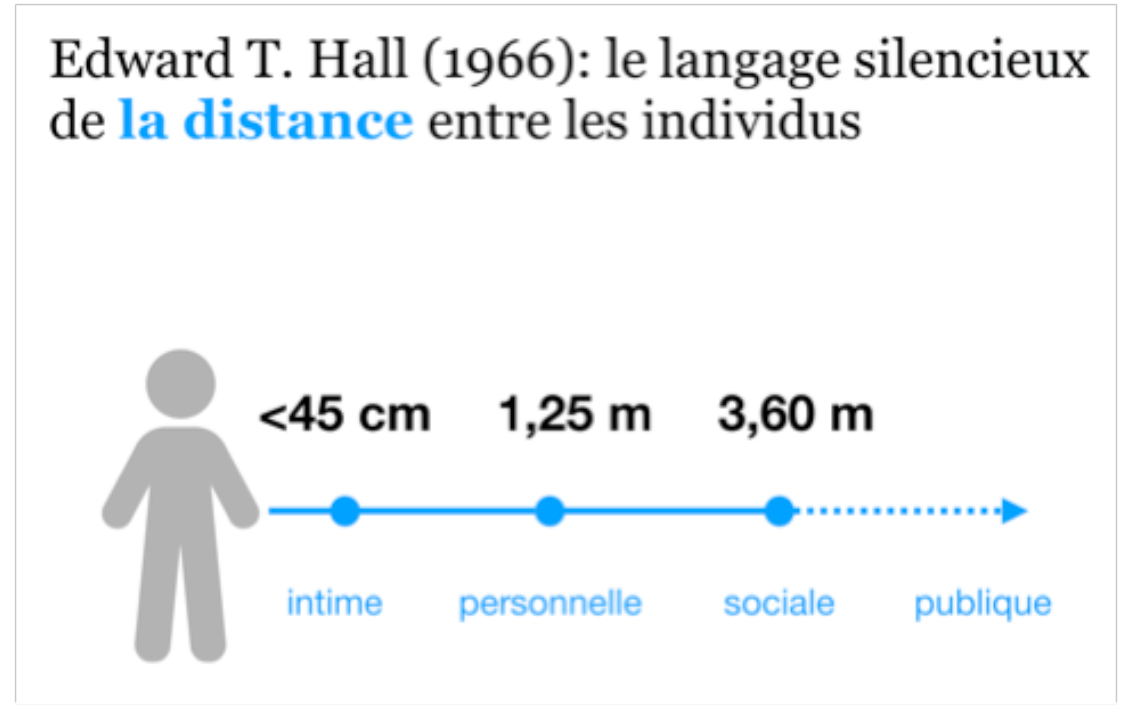

Le terme est quasi mathématique : il parle de la distance entre les individus. Une approche « proxémique » développée il y a quelques années par l’anthropologue américain Edward. T. Hall. Dans La Dimension cachée, il nous montre comment la distance métrique est liée à la distance relationnelle. La typologie de T. Hall se découpe en quatre univers complémentaires : la distance intime est celle des échanges physiques (moins de 45 cm), la distance personnelle est celle de la conversation (entre 45 cm et 1,25 m), la distance sociale est celle des amis et des collègues (entre 1,25m et 3,60 m), la distance publique est celle de la prise de parole en public (au delà de 3,60 m). Le mot « distanciation » renvoie ainsi à un univers métrique, mathématique et comptable. Symptôme visible d’une société en pleine révolution « numérique ».

Aujourd’hui, tout se compte : les humains, leurs relations, leur nombre de likes, leur nombre de mètres par heures. Nous sommes devenus des unités géolocalisées et numériques, au sens propre (comptables) et au sens figuré (virtuelles).

Le terme « distanciation » reprend l’américain au pied de la lettre. Le « -ing » de « distancing » devenant une nominalisation en français. Une forme malheureuse qui traduit mal l’action, le fait de « prendre ses distances ». En français, le verbe disparaît pour devenir un substantif, perdant ainsi ses qualités de mouvement et du « en train de se faire ». Le nom devient statique et fige la réalité. A ce moment là, pourquoi ne pas parler de « distance » plutôt que de « distanciation » ? Peut-être que la forme substantivée (-ation) devient l’indicateur d’un registre particulier : celui de la crise sanitaire.

La distanciation parle d’une consigne à mettre en oeuvre, là où la distance parle d’un quotidien ordinaire.

« Comment nous sommes devenus des Américains » : C’est le sous-titre de l’ouvrage de Régis Debray, Civilisation. De manière assez audacieuse, le philosophe français défend l’idée d’une hégémonie culturelle américaine. Et il n’a pas tort. Cette théorie s’observe notamment d’un point de vue linguistique. Vous avez été nombreux à être en désaccord avec cette traduction de « distanciation sociale », préférant un autre adjectif. Aussi, l’expression « distanciation physique » semble davantage à propos. Car l’absence de contact physique ne signifie pas forcément une mort sociale, les réseaux sociaux, numériques et téléphoniques servant de relais. Et pourtant ! Il est tout à fait naturel, pour nous les Français, de porter plus d’attention à l’adjectif car il clôture notre phrase. Par exemple, un chat noir. L’adjectif est positionné en dernier. Alors qu’en américain, l’inversion met l’action sur le nom : a blue cat. C’est le nom qui est positionné en dernier.

En somme, le français va faire l’exégèse de la qualité, là où l’américain se focalise sur la description du réel.

Aussi, l’utilisation de l’expression « distanciation sociale » n’est pas seulement problématique parce que l’adjectif n’est pas à propos, ou bien parce qu’on perd le mouvement du « -ing ». Non, ce qui est problématique, c’est la consonance de cette expression avec une autre beaucoup plus répandue dans l’imaginaire français et que vous entendez en sourdine : la distinction sociale. Lorsqu’on traduit « bêtement » les mots d’une langue à une autre, on prend le risque de réactiver un imaginaire plus ou moins malheureux. En effet, le mot distanciation faisant peu parti de notre vocabulaire courant, il est rattaché de part sa signification profonde et sa phonétique à cet autre mot « distinction ».

Le terme distanciation est donc un faux ami (ou « false cognate » comme le dirait les Américains). Le dictionnaire du CNRTL nous rappelle que le mot trouve d’abord son origine dans le théâtre, utilisé par Brecht notamment pour parler de la « distance entre le spectacle et le spectateur ». Un terme très intellectuel donc. Utilisé également pour évoquer « les phénomènes de totale ségrégation culturelle » (Dumazedier, Ripert, Loisir et culture,1966). S’ajoute cette proximité phonétique avec le mot « distinction ». Son et sens s’allient pour renforcer notre imaginaire français pyramidale et de « classes », plus difficile à conjurer que dans l’imaginaire américain. Les deux économistes Cahuc et Algan l’ont tout à fait démontré dans leur ouvrage La Société de défiance ou comment le modèle français s’auto-détruit . Construite sur des bases corporatistes, la France fonctionne de manière extrêmement pyramidale, malgré les décapitations de 1789. Mais les deux phénomènes sont liés. Jamais un pays ne fantasme autant ceux qui réussissent. Et pour cause, l’ascension sociale est beaucoup plus difficile en France que dans les pays : seuls 21 % des dirigeants ont fait une carrière interne, contre 66 % en Allemagne (source : Thomas Philippon, Le Capitalisme d’héritiers, 2007).

Et cet imaginaire pyramidal a été volontairement réactivé ces dernières années par Emmanuel Macron. Jupiter déclarait ainsi, totalement convaincu, le 1er juillet 2015 : « « Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort. » Des « premiers de cordées » à « ceux qui ne sont rien » le président de la République aime à rappeler qu’il y a un Haut et un Bas, et pas seulement devant la pyramide du Louvre. Sémantiquement parlant, on observe une absence de mots pour qualifier la France des classes moyennes, ou bien les classes intermédiaires. Gérard Noiriel, l’historien français ajoute dans son Histoire populaire de la France, que les mots utilisés par le président dans son livre de campagne Révolution (« pauvres », « démunis », « faibles ») sont empruntés au langage forgé par l’Église médiévale.

Une fois encore, le gouvernement s’empare d’un mot, sans être touché ou alerté par le maux social et culturel associé.

Il l’a fait pendant la crise des Gilets jaunes avec les « cahiers de doléances » qui rappellent une autre époque, celle de Louis XVI en août 1788., émettant le souhait que le peuple lui fasse part de « ses voeux » et de ses réclamations.

°

° °

Les mots ont une résonance, plus ou logique, émotionnelle surtout. Parler de « distanciation sociale » n’est pas si anodin qu’il n’y paraît. Aussi, ce qui vous met mal à l’aise dans cette expression, ce n’est pas tant qu’elle nie la part d’humanité encore présente et vivante de votre quotidien (le physique n’est pas le social), c’est qu’elle vous rappelle de manière subtile que si vous êtes « en bas », vous ne pouvez que subir cette crise.

Elodie Mielczareck

Sémiolinguiste, spécialisée dans le langage verbal et non verbal

Si cette approche sémantique vous intéresse, vous pouvez en savoir plus ici, ou bien lire Déjouez les manipulateurs (Editions du Nouveau Monde, 2016).

Acteur, metteur en scène, directeur de théâtres, Dominique Bluzet est co-créateur avec Renaud Capuçon du festival de Pâques de musique...

Triste période pour la démocratie libérale. Sous les coups de boutoirs de populistes de tous bords, voici que l’on s’en...

Dans cet entretien avec Franck Renucci, le sociologue Dominique Wolton propose de penser la communication en explorant simultanément ses trois...

Comment communiquer avec des citoyens qui n’écoutent plus parce qu’ils n’ont plus confiance ? En répondant à leur demande d’écoute...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30