Les enjeux internationaux pèseront-ils sur la présidentielle de 2027 ?

Les tensions internationales de toutes sortes, territoriales et commerciales, pourraient modifier la donne pour la prochaine élection présidentielle et donner...

Avec la réduction du mandat présidentiel à cinq ans et l’inversion du calendrier électoral en 2002, les élections législatives ont changé de nature. Si elles permettent toujours de choisir la majorité qui gouverne le pays, le résultat en est fortement influencé par l’élection présidentielle qui vient d’avoir lieu. Elles ne sont plus que des élections de confirmation pour un président encore « en état de grâce »1.

La conjoncture particulière de la présidentielle de 2017 invitait à se demander si l’élection d’un président, encore novice en politique, ne disposant pas d’une force politique importante pour présenter des candidats bien implantés dans les circonscriptions, n’allait pas modifier le sens de ces législatives.

Seraient-elles encore des élections de confirmation, c’est-à-dire marquées à la fois par une poussée des candidats favorables au président de la République et par une forte abstention, donc à une démobilisation des électorats, notamment parmi les camps des battus ?

Le nouveau président a adopté une stratégie habile pour que l’effet confirmatoire se produise. Après avoir récupéré une large partie de l’électorat socialiste à la présidentielle, il a fait le pari d’empêcher la droite de se ressouder pour les législatives en nommant un Premier ministre issu des Républicains, Édouard Philippe, proche d’Alain Juppé. Le cabinet investi le 17 mai est très pluraliste avec des ministres venus du socialisme, des Républicains, du MoDem, de la République en marche et de la société civile2. La volonté de sortir des vieux clivages, d’investir des hommes politiques nouveaux et de moderniser la vie politique est fortement affirmée.

Le pouvoir politique met immédiatement en route deux réformes : la loi de moralisation de la vie publique et les modifications du code du travail par ordonnances. La première correspond aux attentes citoyennes et peut contribuer à mobiliser l’électorat en vue des législatives. La seconde est beaucoup moins porteuse puisqu’elle annonce des mesures impopulaires remettant en cause des acquis sociaux. Le gouvernement confirme aussi le dédoublement dès septembre de 2 200 classes de début de primaire dans les zones sensibles, dites REP (réseau d’éducation prioritaire) ou REP+, ce qui est évidemment très populaire.

Par ailleurs le président occupe l’agenda politique en étant très actif à l’international pour construire une image de chef d’État disposant d’une forte influence. Ainsi, après le sommet de l’Otan à Bruxelles et du G7 en Italie, il reçoit fin mai Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles. Et suite à la décision de Donald Trump de sortir de l’accord de Paris sur le climat, il publie immédiatement le 2 juin une déclaration et un tweet « Make our planet great gain ». En détournant le slogan du président américain : « Make America great again », il manifeste son opposition à cette politique américaine et se présente comme le défenseur de cet accord sur la scène internationale.

Il n’oublie pas les déclarations et les déplacements sur le terrain national. Ainsi il inaugure le 31 mai un paquebot géant aux Chantiers navals de Saint Nazaire, exprimant sa fierté pour la France qui gagne lorsqu’elle sait appliquer une politique de compétitivité, affirmant aussi la volonté de ne pas perdre la souveraineté française sur cette entreprise stratégique et de revoir l’accord avec l’actionnaire italien.

Du fait de l’évolution récente du sens de ces élections vers des élections de confirmation, la campagne nationale est plus réduite qu’autrefois, il n’y pas de grand débat télévisé3. Le président et son gouvernement occupent la scène médiatique et mobilisent l’attention. Même si beaucoup ne sont pas d’accord avec lui, ils l’estiment légitime et pensent qu’il doit avoir les moyens de mettre en œuvre son programme. Les leaders battus lors de la présidentielle essayent de digérer leur défaite et d’éviter la démobilisation de leurs partisans. L’argument qu’ils développent très souvent (ne donnez pas tous les pouvoirs au même camp) a beaucoup moins de poids que celui du « laisser agir le président sorti des urnes ».

Les élections législatives sont organisées dans le cadre de 577 circonscriptions ; chacune a ses candidats et les controverses portent en partie sur les enjeux politiques locaux. La campagne législative passe donc surtout par la presse locale qui organise des débats entre prétendants de la même circonscription. Les électeurs ont peu conscience des enjeux de cette élection, ayant souvent l’impression que tout est joué à partir du moment où le président a été intronisé. Les enquêtes de fin mai 2017 montrent que l’intérêt pour cette élection est sensiblement plus bas que celui observé pour la présidentielle, laissant présager une participation faible.

Les candidatures enregistrées sont très nombreuses puisque le ministère de l’Intérieur en dénombre 7 882, presque autant qu’en 20024, soit 13,7 par circonscription. Elles se répartissent en 911 écologistes, 664 extrême gauche, 571 FN, 567 divers droite, 556 France insoumise (FI), 480 Républicains (LR), 461 République en marche (REM) et 461 PCF, 414 PS, 388 Debout la France, 374 divers gauche, 185 extrême droite, 149 Régionalistes, 148 UDI, 76 MoDem, 62 PRG. Cet afflux de vocations politiques est dû pour partie au renouvellement du système partisan, avec des partis et des candidats nouveaux (REM et FI)5.

Cet afflux de candidatures n’est pas forcément bon pour la participation électorale, car beaucoup de ces néophytes dans l’arène électorale sont peu connus, ce qui en principe n’est pas très favorable à la mobilisation : le citoyen a plus de chances d’aller voter s’il a antérieurement construit une image de quelques candidats – en opposition dans la circonscription – et s’il situe les enjeux locaux de l’élection.

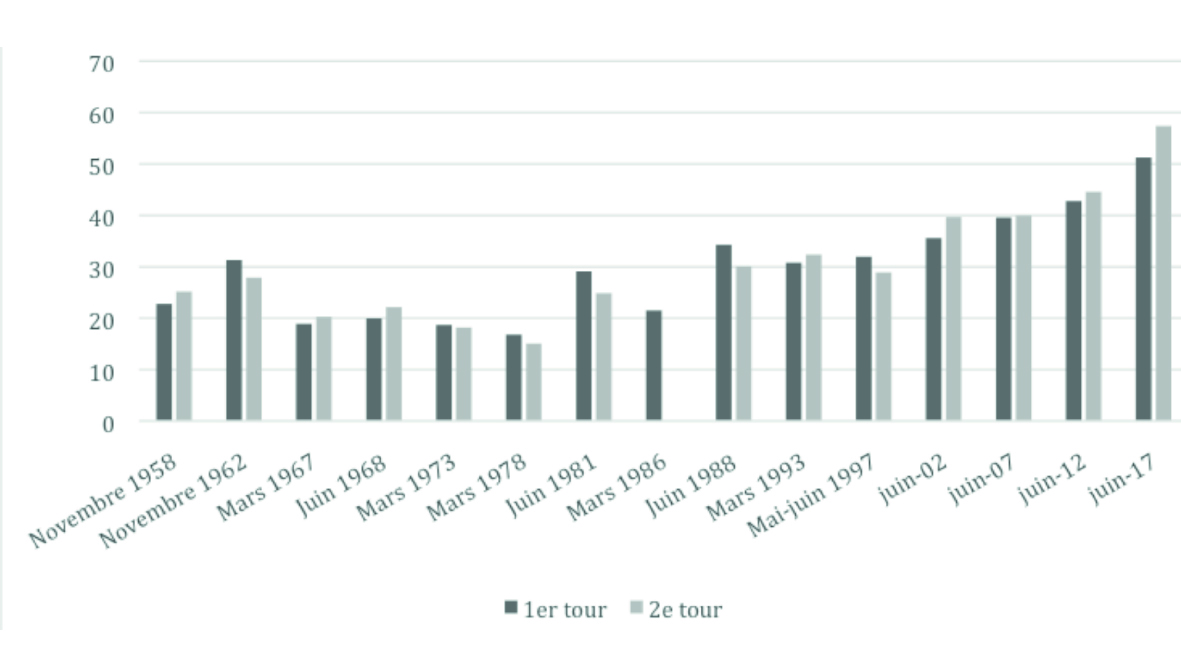

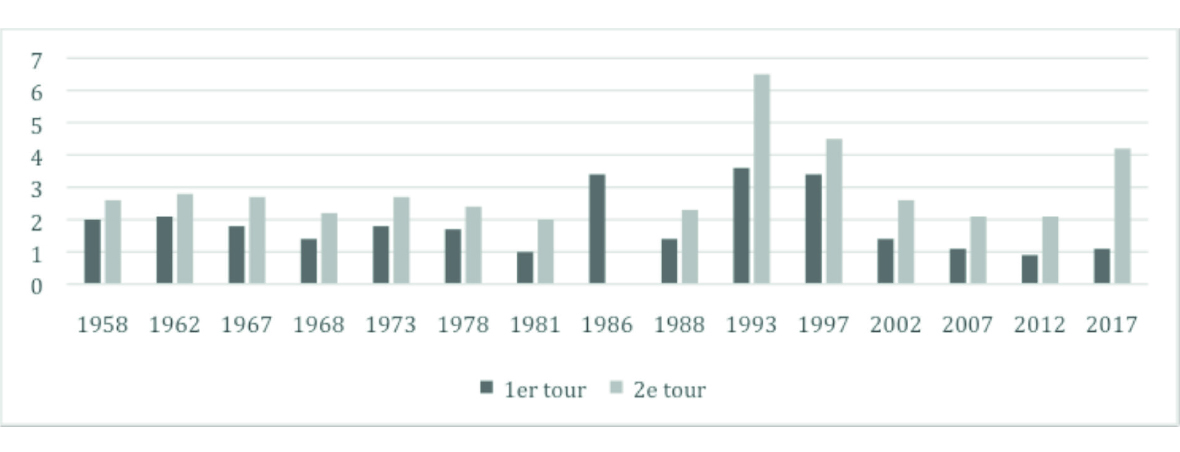

Le 11 juin, au soir du premier tour, on dénombre un record absolu d’abstentions à un premier tour d’élections législatives françaises. Le graphique 1 montre l’évolution enregistrée depuis 1958. Si certaines pointes abstentionnistes s’expliquent essentiellement par la conjoncture, comme en 1962, 1981 et 1988 où les législatives avaient été organisées dans la foulée de l’élection présidentielle, on observe une première croissance sensible en 1993 et 1997, qui s’amplifie après la réforme du calendrier électoral visant à situer les législatives juste après la présidentielle : 35,6 % au premier tour en 2002, 39,6 % en 2007, 42,8 en 2012, 51,3 % en 2017. De 2012 à 2017, la progression est de 8,5 points, ce qui est considérable. Comment comprendre cette flambée avec désormais plus d’abstentionnistes que de votants pour choisir la représentation nationale ?

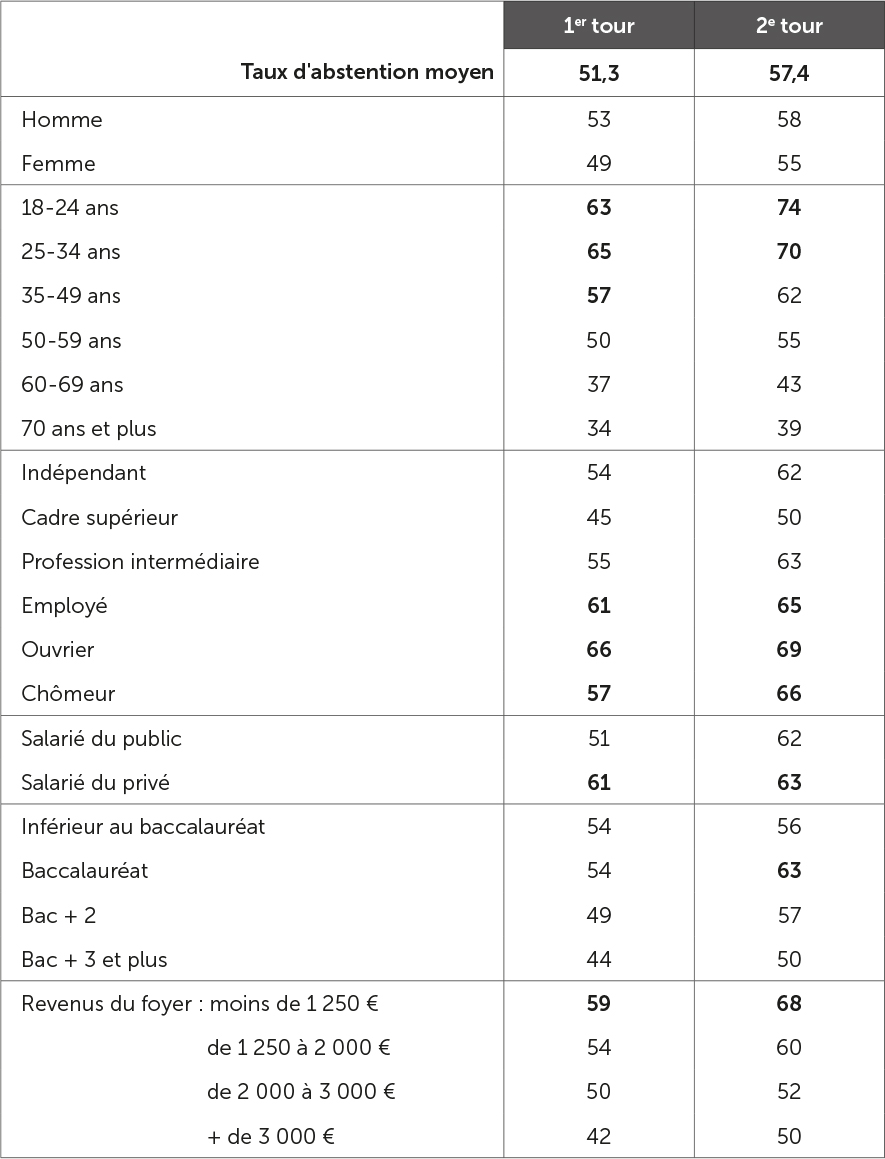

La sociologie de l’abstention (tableau 1) manifeste de très forts écarts entre catégories, beaucoup plus qu’aux deux tours de l’élection présidentielle6.

Ainsi, au premier tour de la présidentielle, l’abstention allait de 12 % chez les 70 ans et plus à 29 % chez les 18-24 ans. Au premier tour des législatives, l’écart va de 34 % à 64 % pour les mêmes classes d’âge. Les jeunes et les catégories populaires ne perçoivent que très peu l’enjeu de ces élections qui sont pourtant « de premier ordre »7 puisque leur résultat conditionne pour le président la possibilité de mettre en œuvre son programme.

Les différences sociodémographiques du comportement abstentionniste8 sont enregistrées à chaque élection, traduisant une inégale compétence politique des différents groupes sociaux. Mais elles sont particulièrement fortes pour les législatives et les élections locales.

Alors qu’elles sont d’enjeu national, les législatives tendent aujourd’hui à être considérées comme des élections locales. Lorsqu’on a une compétence politique limitée, il est beaucoup plus difficile de sentir l’importance de l’élection présidentielle que des autres. Pour les législatives, le contexte d’élections de confirmation est très défavorable à la participation.

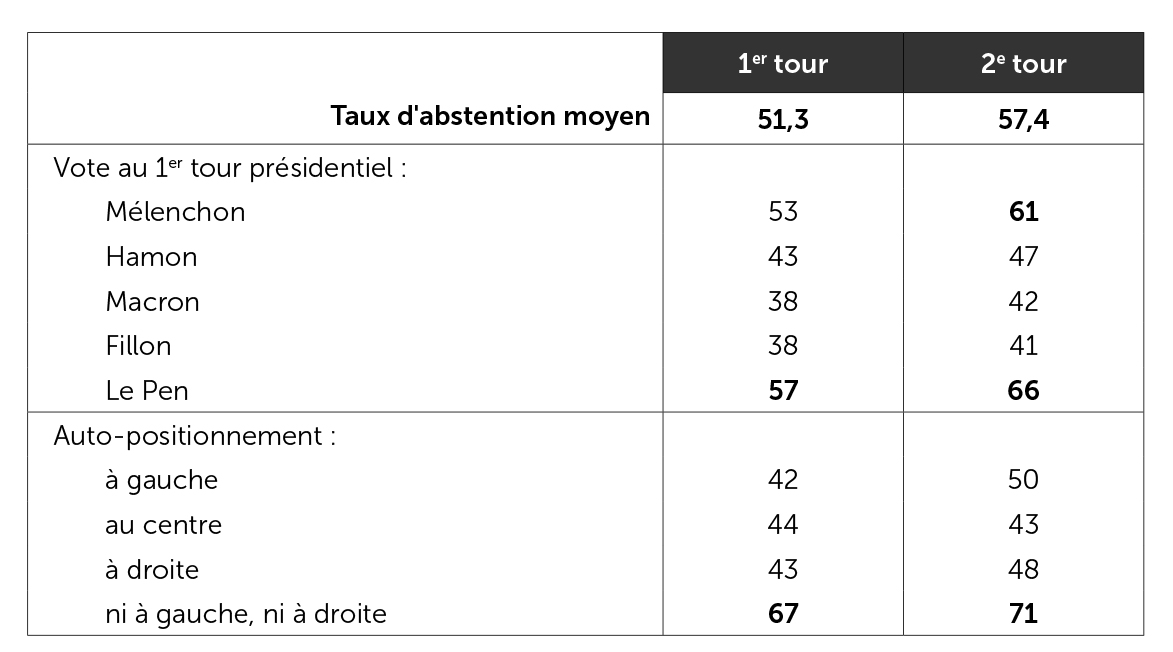

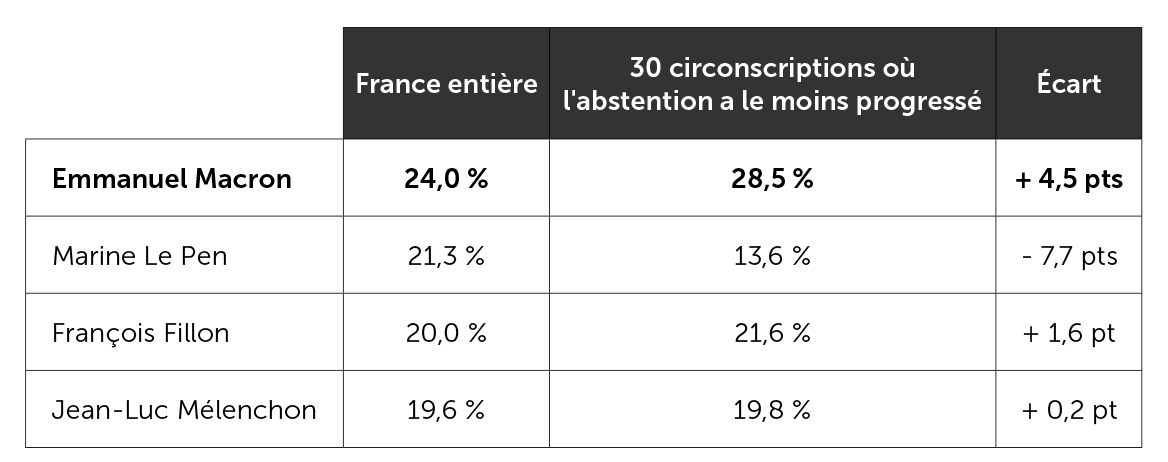

Conformément au modèle des élections de confirmation, on observe (tableau 2) un fort abstentionnisme politique différentiel : le camp des vaincus est globalement plus abstentionniste que celui du vainqueur. Mais il faut distinguer : l’abstentionnisme différentiel est particulièrement net aux deux tours pour les électorats extrêmes (France insoumise et Front national), moins pour ceux des partis de gouvernement.

Les partis extrêmes présentaient des candidats – peu connus – quasiment dans toutes les circonscriptions. Il s’agit d’électorats populistes, prompts à se mobiliser pour leur leader mais prompts aussi à se démobiliser lorsque celui-ci a perdu la bataille essentielle. Il s’agit aussi de forces politiques rétives aux alliances électorales et dont les électeurs ne reportent pas souvent leur vote sur une autre force politique, ce qui explique le surcroît d’abstention entre le premier et le second tour.

L’existence d’un abstentionnisme différentiel est moins évidente pour l’électorat des partis de gouvernement. Celui de Benoît Hamon, certes souvent désorienté, pouvait cependant se trouver des raisons d’espérer (soit en soutenant un candidat REM, soit en étant fidèle à la personnalité socialiste bien implantée dans la circonscription, soit en se tournant vers la France insoumise lorsque l’offre socialiste de sa circonscription ne lui semblait pas suffisamment « à gauche »). Il n’est en fait pas aussi abstentionniste qu’on pouvait s’y attendre après le retentissant échec socialiste à la présidentielle.

Le plus étonnant est la mobilisation des électeurs de François Fillon. Ceux qui avaient voté pour lui, malgré les affaires qui lui étaient reprochées, étaient probablement le cœur de l’électorat de la droite LR. Ils n’ont pas trop hésité à aller voter soit pour leur ancien parti, soit pour La République en marche comme un certain nombre de cadres du mouvement.

L’électorat présidentiel d’Emmanuel Macron est assez fortement mobilisé9, mais il est loin de conserver tous ceux qui l’ont soutenu au premier tour de la présidentielle. Il y a donc des réserves de voix dans tous les électorats, signe d’une faible mobilisation générale, même si cette tendance est modulée selon les forces politiques.

Enfin, les personnes qui se disent « ni à gauche, ni à droite » sont en fait très peu politisées, ce qui explique leur forte abstention aux deux tours de scrutin législatif, comme assez souvent à la présidentielle.

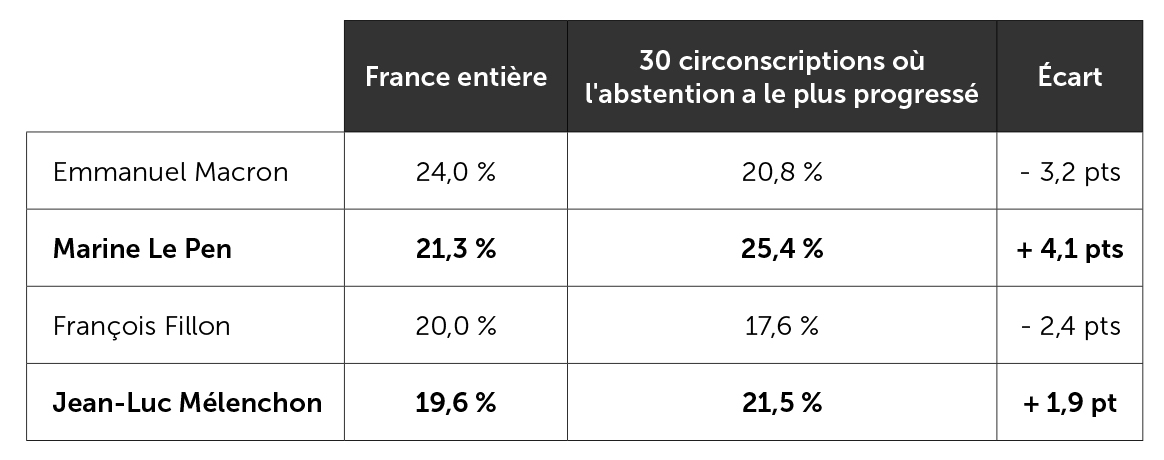

Le même phénomène de fort abstentionnisme des extrêmes peut se lire dans les résultats électoraux. Les circonscriptions où l’abstention a le plus augmenté depuis le premier tour présidentiel sont des zones de force de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle (tableau 3). Au contraire, les circonscriptions où l’abstention a le moins progressé sont des territoires très favorables à Emmanuel Macron (tableau 4).

Si l’abstention a beaucoup augmenté depuis la présidentielle comme à chaque élection législative convoquée dans la foulée d’une présidentielle, ce n’est pas le cas pour les blancs et nuls. La très forte abstention le 11 juin s’accompagne d’un taux modeste de blancs et nuls (1,1 %), qui n’a rien d’exceptionnel, comme le montre le graphique 2. Vu le nombre de candidats, ceux qui voulaient voter trouvaient presque toujours un candidat pouvant leur convenir.

On pouvait s’attendre à ce que les zones les plus abstentionnistes soient aussi celles où on enregistre le moins de blancs et nuls, comme on l’observe fréquemment pour des raisons de lieu de résidence : les zones abstentionnistes sont plutôt en zones urbaines, le rural préférant le blanc et nul pour qu’on ne repère pas qu’ils ne sont pas allé voter10. On devrait donc observer une corrélation négative sur les fichiers de données des résultats par département ou circonscription. Or la relation n’est pas significative (- 0,01 au niveau des données départementales, – 0,06 au niveau des circonscriptions). Les logiques d’abstention et de blancs et nuls sont donc globalement indépendantes pour ce scrutin : on s’abstient pour différentes raisons de fond sur lesquelles on va revenir alors qu’on vote blanc quand, étant désireux de voter, on ne trouve pas de candidat à soutenir.

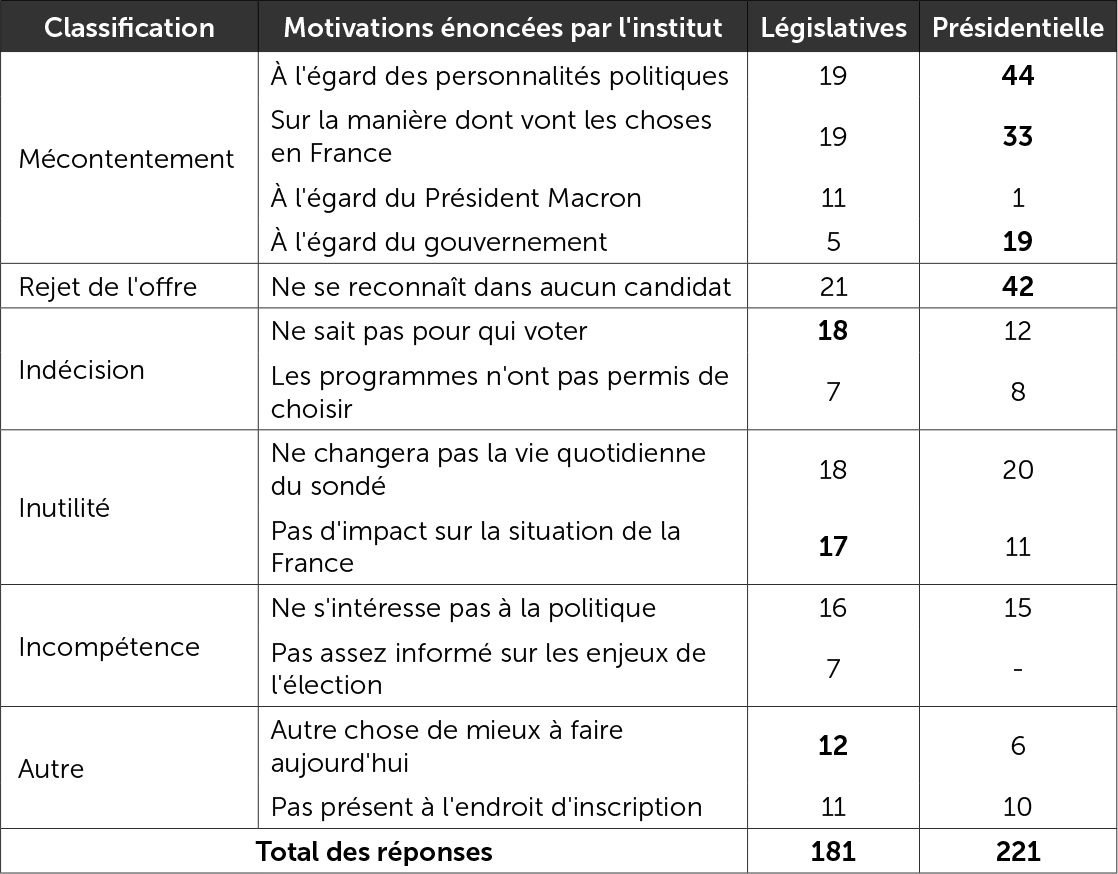

Pour expliquer les comportements abstentionnistes, la recherche de relations entre ce comportement et des données objectives est bien sûr éclairant, comme on vient de le voir. Mais essayer de prendre en compte comment les individus raisonnent et expliquent leur attitude est également instructif. Les listes de motivations subjectives proposées aux abstentionnistes sondés par certains instituts montrent qu’une grande diversité de justifications est possible11. Nous retiendrons ici les résultats publiés par Harris-Interactive qui permettent de comparer les motivations de l’abstention aux législatives et à la présidentielle (tableau 5) et qui ont l’avantage de présenter une liste détaillée des motivations12.

Les motivations énoncées ont été regroupées en quelques grandes catégories (colonne de gauche du tableau 5), opération pas toujours simple, certaines motivations étant ambigües ou intermédiaires entre deux catégories. Néanmoins, il apparaît clairement que l’abstention de type protestataire, liée à une critique des élites politiques, est beaucoup moins fréquente qu’à la présidentielle. De même le rejet de l’offre électorale13, qui est proche d’une forme de mécontentement, est en forte baisse.

L’abstentionniste mécontent n’a pas disparu mais il est moins dominant. Autrement dit, les nouveaux abstentionnistes (environ 30 % du corps électoral puisqu’on passe de 22 à 51 % d’abstention entre la présidentielle et les législatives) le sont pour des raisons assez différentes de l’abstention présidentielle.

L’abstentionnisme aux législatives est beaucoup plus lié à une indécision et à un sentiment d’inutilité du vote. L’indécision vient souvent de la méconnaissance des candidats locaux, d’autant qu’il y a pléthore de candidats. Le sentiment d’inutilité est renforcé par rapport à la présidentielle par le sentiment que les choix importants sont désormais faits et que les députés ne pourront qu’entériner les politiques décidées par le pouvoir exécutif. Vue l’inutilité de ce choix, ils sont aussi plus nombreux à penser avoir mieux à faire le jour du vote que d’aller voter.

Notons encore que l’abstention par incompétence politique est stable. Et que les sondés justifient davantage leur abstention présidentielle que législative : pouvant donner trois motifs, ils en ont retenu en moyenne 2,2 pour la présidentielle et 1,8 pour les législatives (dernière ligne du tableau 5). Peut-être faut-il lire ici une plus forte mauvaise conscience de s’être abstenu à la présidentielle, générant davantage de justifications.

Le 18 juin, l’abstention franchit un nouveau record avec 57,4 %, 6,1 points de plus que la semaine précédente et 12,8 points de plus qu’au second tour de juin 2012 (graphique 1)14. Les blancs et nuls connaissent aussi une progression sensible, de 1,1 % à 4,2 % (graphique 2)15. En totalisant les deux formes de non-expression, celle-ci est passée de 52,4 % du corps électoral à 61,6 %. Autrement dit, seuls 38,4 % des électeurs ont exprimé un choix pour un candidat encore en compétition. Ces hausses importantes de la non-expression indiquent que l’offre électorale n’a pas été attirante. Il y avait une seule triangulaire (du fait de la forte abstention du premier tour). Le candidat investi par REM ou le MoDem était présent presque partout, opposé dans la moitié des circonscriptions à un prétendant de droite, dans un quart à une personne de gauche et dans un cinquième à un FN.

Selon un sondage Odoxa trois jours avant le second tour (sur seulement 1 002 individus), il y aurait eu 12 % de nouveaux électeurs (par rapport au premier tour) mais 16 % des votants du 11 juin auraient décroché le 18 juin. D’où le regain d’abstention.

L’effet de mobilisation pour le tour décisif est donc réel mais plus faible que l’effet de démobilisation. La mobilisation a tout particulièrement existé dans des circonscriptions où une personnalité semblait en ballottage défavorable mais réussit finalement à sauver son siège.

Les principales raisons subjectives de l’abstention enregistrées pour le premier tour existent toujours au second mais deux éléments se renforcent (selon plusieurs sondages) :

* * *

Ces niveaux très élevés d’abstention traduisent un fort scepticisme à l’égard de ce scrutin dans un contexte de faible enjeu ressenti, de déception à l’égard des partis de gouvernement et de grand renouvellement des candidats. Sont surtout allés voter ceux qui votent systématiquement par devoir et les personnes – en général politisées – qui pensent que cela a du sens d’exprimer ses préférences, même lorsque le score final est déjà annoncé dans beaucoup de circonscriptions. L’abstention n’est pas forcément signe de mécontentement mais plutôt de « laisser faire », après une présidentielle qui a défini les grandes lignes politiques pour les cinq années à venir. Ces élections législatives ont encore, plus qu’avant, fonctionné comme des élections de confirmation.

Pierre Bréchon

Professeur émérite de science politique

Chercheur à PACTE (Sciences Po Grenoble/CNRS)

———-

Les tensions internationales de toutes sortes, territoriales et commerciales, pourraient modifier la donne pour la prochaine élection présidentielle et donner...

L’écologiste Marine Tondelier, le socialiste Olivier Faure, Clémentine Autain et François Ruffin se sont accordés pour organiser une primaire de...

Le report de la révision de la carte de l’éducation prioritaire annoncé la 9 décembre dernier par le ministre de...

Des crises de plus en plus fréquentes, comme celle de la dermatose nodulaire contagieuse, exacerbent la difficulté pour les citoyens...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30