Le Japon est-il au bord de la crise financière ?

La Banque du Japon est actuellement en proie à des secousses financières sans précédent.

On parle aujourd’hui beaucoup de fractures territoriales. La ville serait synonyme de richesse et de développement alors que les campagnes seraient des espaces de relégation et de pauvreté. L’opposition simpliste que l’on fait souvent entre urbain et rural doit être fortement relativisée. D’abord parce que les différences entre villes et campagnes sont devenues beaucoup plus relatives qu’autrefois.

La première moitié du XXe siècle avait été marquée par un grand exode rural, en lien avec une main d’œuvre peu qualifiée excédentaire dans les campagnes, alors qu’industries et services proposaient des emplois en grand nombre dans les villes. À partir des années 1970, le mouvement tend à s’inverser. Les urbains reprennent le chemin du village ou du bourg. L’exode rural cède le pas à la « rurbanisation » : beaucoup de personnes travaillant à la ville résident à la campagne. Elles font chaque jour des dizaines de kilomètres à l’aller et au retour pour profiter d’un lieu de vie bucolique. Le retour à la campagne est souvent choisi et pas seulement imposé par un prix devenu trop important de l’immobilier dans les centres villes.

Il faut aussi relativiser l’opposition entre des villes riches et du rural pauvre parce qu’il y a en fait une grande diversité des situations locales.

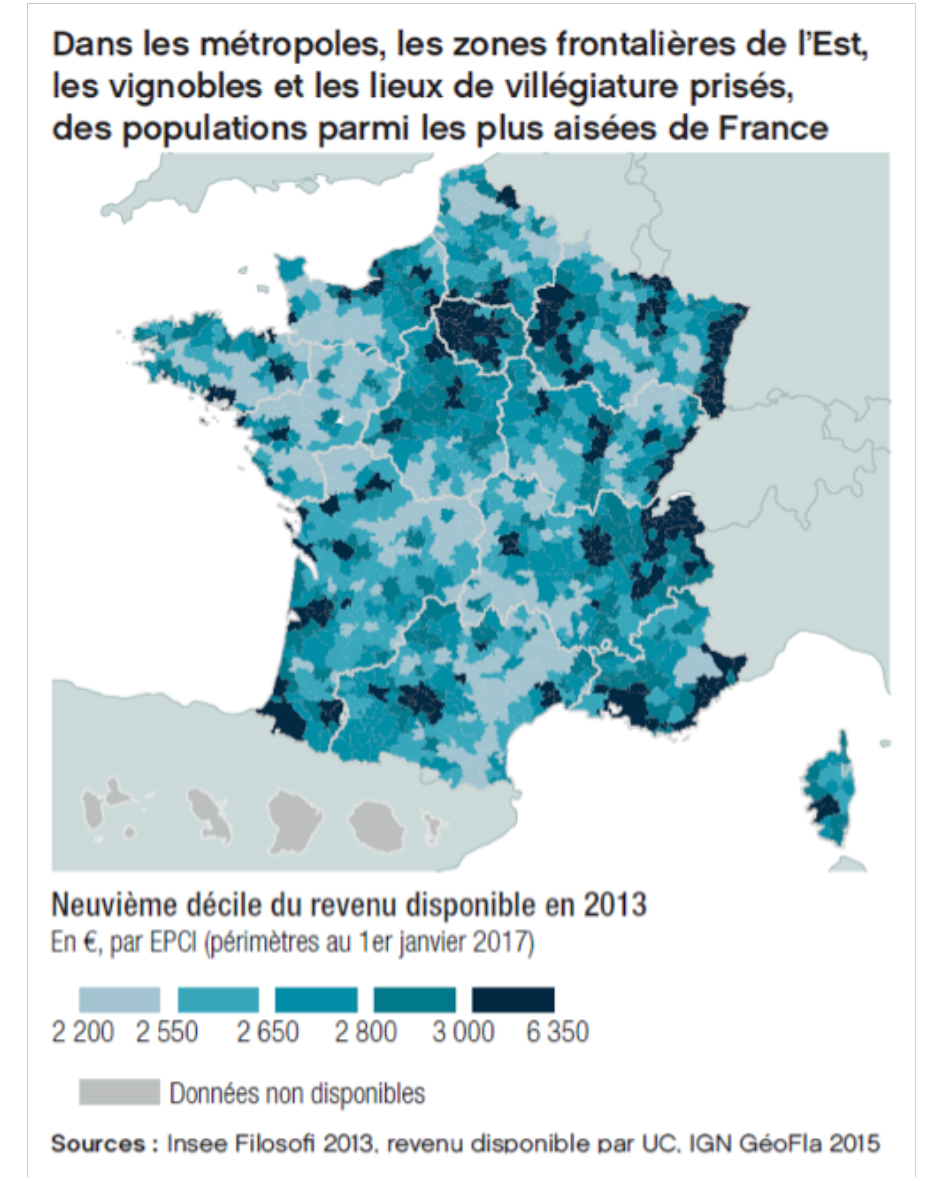

Autour de la même métropole, il y a un grand écart entre certaines « cités dortoirs » à l’environnement plutôt dégradé – sans emplois et presque sans commerces – et des communes de banlieues favorisées, bénéficiant de nombreux équipements collectifs et d’un riche tissu associatif. Parmi les régions rurales il y a de grandes différences entre des zones rurales très dynamiques, comme par exemple une partie de l’Ouest de la France ou les zones de vignobles, qui tirent profit de la mondialisation, alors que d’autres sont attardées économiquement, désertifiées, avec une population très âgée. C’est par exemple le cas d’une grande partie du Massif central, au cœur de ce qu’on appelle parfois la diagonale du vide, désignant ainsi une bande de territoire partant du nord-est de la France et descendant jusqu’au sud-ouest, caractérisée par la faiblesse des densités de populations. Mais la carte publiée par l’Insee (figure 1) montre que l’image d’une grande diagonale peu développée est aujourd’hui contestable. S’il y a bien de nombreuses zones rurales où la moyenne des revenus est faible, la richesse se trouve à la fois dans des métropoles mais aussi le long des frontières du fait des échanges avec la Suisse et l’Allemagne, sur le littoral méditerranéen, dans certaines zones touristiques ainsi que dans les grandes régions viticoles. Cette carte est une bonne approximation des différences territoriales, beaucoup plus complexes qu’une simple fracture entre urbain et rural.

De même, si on considère la répartition des personnes pauvres (mesurées par un revenu inférieur à 60 % du revenu médian moyen des Français, on découvre des différences très importantes qui ne recoupent pas le simple clivage entre urbain et rural : la pauvreté concerne « moins de 8 % des personnes dans presque tout le Grand-Ouest, en Alsace, en Région Rhône-Alpes, en Île-de-France et en Aquitaine. En revanche, la proportion dépasse souvent les 15 % dans le Languedoc-Roussillon, en Champagne-Ardenne, dans le Nord et la Picardie, en Corse. Elle est aussi plus fréquente dans les petites villes et certains quartiers des grandes agglomérations » (Hervé Le Bras, The Conversation, 15 janvier 2019). Autrement dit, les grandes agglomérations condensent à la fois de la richesse et de la grande pauvreté. Elles attirent beaucoup les cadres, les professions intellectuelles (les universitaires et les chercheurs, mais aussi les étudiants), tout un tissu de commerçants et d’artisans, mais elles sont aussi le lieu où se condensent des populations marginales, beaucoup d’immigrés et de réfugiés.

L’objectif de cet article consiste à s’interroger sur les différences de valeurs qui peuvent exister entre urbains et ruraux pour montrer qu’elles sont limitées et que l’effet des niveaux de revenus est souvent aussi fort, voire plus fort, que celui de la géographie1.

L’assertion selon laquelle les valeurs des urbains et des ruraux sont proches n’est pas nouvelle. Des études sociologiques ont montré au début des années 1990 que les jeunes présentaient des profils de valeurs assez semblables, qu’ils résident à la ville ou à la campagne2. Demeuraient alors des différences de modes de vie, les jeunes ruraux étant plus attachés à leur localité, aux sports collectifs, aux fêtes locales, au bricolage, au jardinage et à la chasse. Mais ces jeunes ruraux ne semblaient pas moins sécularisés que les jeunes urbains, leur conception de la sexualité juvénile, par exemple, n’étant guère différente. L’explication de ces proximités résidait probablement déjà dans l’existence d’une culture générationnelle vécue dans le milieu scolaire, faisant se côtoyer, de plus en plus jeunes, urbains et ruraux.

Plus récemment, Jean-Paul Bozonnet, analysant les résultats des enquêtes sur les valeurs des jeunes Français de 1990 à 2008, a montré que les différences se sont non seulement annulées, mais parfois inversées : les jeunes ruraux sont aujourd’hui plus sécularisés que les jeunes urbains, légèrement plus favorables à la permissivité des mœurs, moins politisés et plus confiants envers les institutions3. »

Au-delà des générations de jeunes, qu’en est-il des différences de système de valeurs entre populations urbaines et rurales, notamment en ce qui concerne la sociabilité et les valeurs sociopolitiques ? Nous tenterons de répondre à cette question à l’aide des données de l’enquête International Social Survey Programme (ISSP) pour la France4. Le lieu de résidence des individus est appréhendé avec la question suivante : « Vous diriez que vous vivez dans : une grande ville ; la banlieue ou les environs d’une grande ville ; une ville moyenne ou petite ; un village ; une ferme ou une maison dans la campagne ». Il s’agit donc d’une auto-déclaration, et non d’une donnée objective. Mais on a pu toutefois vérifier que ce déclaratif était assez proche des données statistiques objectives.

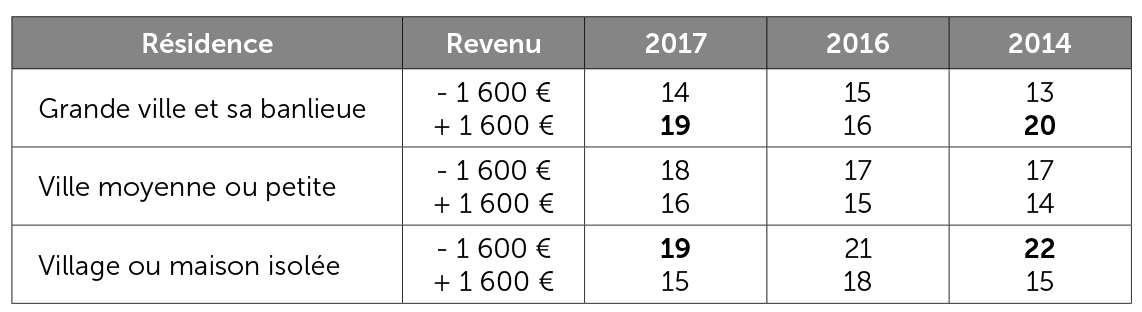

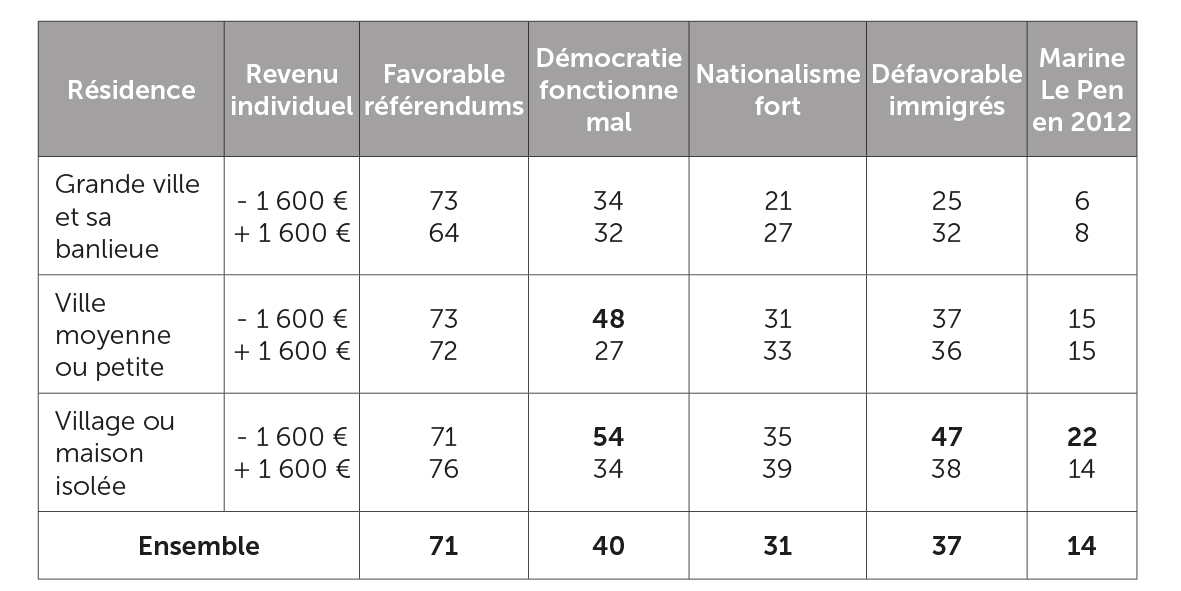

Pour montrer la relativité des différences entre urbains et ruraux, nous considérerons systématiquement une seconde variable, à savoir le niveau de revenu des individus, avec une distinction simple : disposer chaque mois de moins ou de plus de 1 600 euros, ce qui est proche du revenu médian5. On pourra donc considérer la distribution des comportements, opinions et valeurs selon une variable en six positions croisant lieu d’habitation et revenu (tableau 1). Les deux variables ne sont pas totalement sans liens : les habitants des grandes villes ont en moyenne un niveau de revenus plus élevé que celui des ruraux. La distribution est présentée pour trois années de manière à monter que les différences de mesure, liées au caractère limité des échantillons (autour de 1 500 personnes par an), sont relativement faibles et qu’il y a dans chaque catégorie un nombre de personnes suffisant pour comparer les résultats sur différentes variables attitudinales. Les urbains ont non seulement plus de revenus mais sont aussi plus jeunes, plus diplômés, exerçant des professions plus qualifiées.

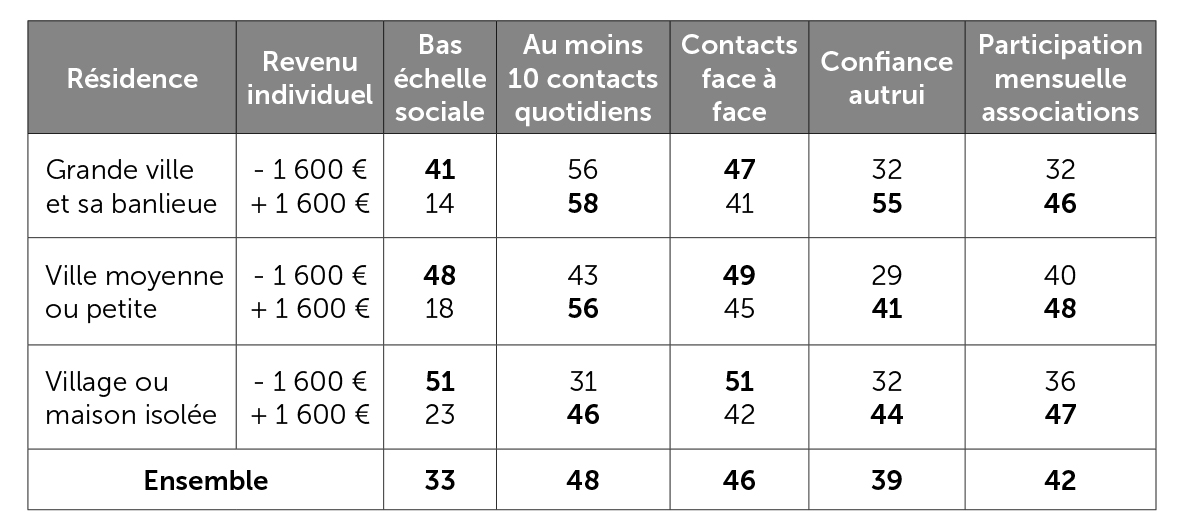

Considérons d’abord les données ISSP de 2017 portant sur la sociabilité et le type de relations sociales que les individus entretiennent dans leurs différents milieux de vie (tableau 2). Une question permet de savoir comment les individus se considèrent, du point de vue de leur position sociale. Sur une échelle en 10 positions, ils peuvent dire s’ils s’identifient plutôt à un groupe situé en haut ou en bas de la société. On retient dans le tableau le pourcentage de personnes disant se situer parmi les gens d’en bas (position de 1 à 4), soit 33 % des enquêtés. Il y a bien une différence géographique : l’identification aux gens d’en bas est plus importante dans les petites villes (31 %) et les villages (37 %) que dans les grandes agglomérations (25 %). Mais ces moyennes géographiques cachent des différences bien plus importantes selon les revenus. On se sent évidemment beaucoup plus souvent au bas de l’échelle lorsqu’on a de faibles revenus que lorsqu’on dispose de ressources conséquentes.

Le tableau 2 dénombre ensuite le nombre de contacts quotidiens déclarés

. La grande ville est le lieu de contacts plus nombreux que les plus petites villes ou les zones rurales. Le niveau de revenu a aussi un impact certain, les hauts revenus ayant plus de contacts que les personnes peu fortunées. Mais il semble bien que l’intensité des contacts ne montre pas les mêmes différences. La 3e colonne de résultats présente la part de contacts en face à face parmi tous ceux que l’on a chaque jour. Les contacts des ruraux et de ceux qui résident dans les petites villes, s’ils sont moins fréquents, se font un peu plus souvent en face à face que ceux des résidents des grandes métropoles. Et les personnes défavorisées ont aussi un peu plus de contacts directs que les plus riches.

La sociabilité est aussi très liée à la confiance qu’on fait à autrui. Les Français sont en général prudents et se méfient souvent des autres alors que, dans les pays du nord de l’Europe, on fait spontanément confiance à celui qu’on ne connait pas. La confiance aux autres est un peu plus forte dans les grandes villes mais les différences les plus importantes relèvent du niveau de revenu, les personnes plus aisées faisant davantage confiance que les moins fortunées.

Un dernier indicateur est pris en compte sur le tableau 2, présentant le pourcentage de personnes qui ont participé chaque mois, au cours de l’année écoulée, à des activités associatives de loisirs, culturelles ou sportives. Il n’y a là aucune différence géographique notable (42 % pour les grandes villes, 44 % pour les petites villes et 40 % pour le rural). Par contre les niveaux de revenus restent une variable importante : les personnes aisées sont sensiblement plus actives dans les associations cultuelles, sportives et de loisirs.

Politisation, participation politique, orientations politiques

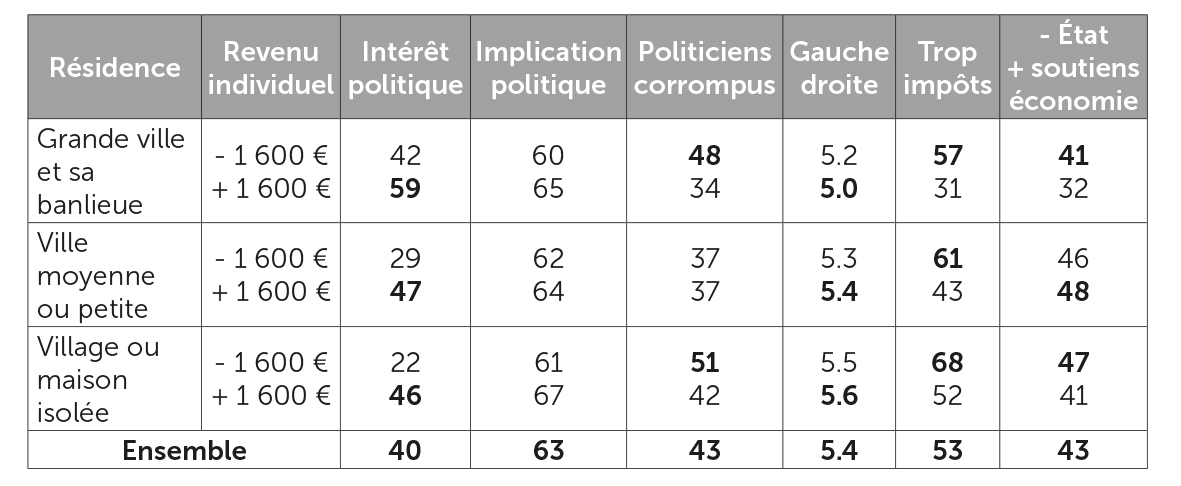

En 2016, le module ISSP portait sur les perceptions de la politique et les attentes des citoyens à l’égard du gouvernement. Le tableau 3 montre d’abord les résultats de la classique question sur l’intérêt pour la politique. Celui-ci est plus important dans les grandes agglomérations : 49 % des habitants disent avoir beaucoup ou assez d’intérêt pour la politique, alors que ce n’est le cas que de 36 % des résidents des plus petites villes et de 32 % des ruraux. Mais le degré de politisation est aussi très dépendant des revenus dont on dispose : plus on a des ressources financières, plus on a des chances d’être politisé.

Mais un second indicateur, qui mesure le sentiment d’avoir droit à la parole politique, vient nuancer ce premier résultat. Chacun est invité à dire son accord ou son désaccord avec l’affirmation : « Les gens comme moi n’ont pas leur mot à dire sur l’action gouvernementale ». 63 % expriment leur désaccord, ils ont en fait le sentiment d’être habilités à s’impliquer dans les décisions politiques. Qu’ils soient ou non politisés, qu’ils aient ou non le sentiment de bien comprendre les enjeux politiques, ils ont tendance à estimer avoir leur mot à dire. Ce sentiment de citoyenneté est à peu près indépendant à la fois de la zone d’habitation et du revenu des individus. C’est un fait assez nouveau dans la société française : les individus ont beaucoup plus qu’avant le sentiment de leur légitimé à s’exprimer sur les grands sujets de société, y compris parmi les catégories populaires. C’est probablement un élément explicatif important du mouvement des « gilets jaunes ».

Ce sentiment de légitimité à parler se double d’une orientation très critique à l’égard de la classe politique, comme on peut l’observer aussi bien à travers les médias que dans les résultats d’enquête. Ici, selon 16 % les hommes politiques sont presque tous corrompus et selon 28 % supplémentaires, c’est le cas de beaucoup d’entre eux, soit 43 % au total. Les différences territoriales sont faibles, même si les ruraux sont un peu plus nombreux à juger la classe politique corrompue. Le niveau de revenu joue dans les grandes villes et à la campagne, les personnes à faibles revenus étant plus convaincues de la corruption d’une classe politique qui gagne beaucoup mieux sa vie qu’elles-mêmes.

L’orientation politique diffère peu, même si les zones rurales se positionnent légèrement plus à droite que les grandes villes7.

Les questions sur les impôts et les attentes en matière économique sont plus intéressantes. Concernant les impôts, on retient dans le tableau 3 tous ceux qui trouvent que les impôts (pris globalement) sont trop élevés pour les bas revenus. Le pourcentage est plus élevé dans les campagnes que dans les villes (respectivement 62 %, 54 % et 44 %). Mais les différences selon les revenus sont encore plus importantes, ce qui peut évidemment fort bien se comprendre. Les bas revenus réagissent aux impôts en fonction de leur situation. Par contre les catégories plus riches ne se montrent pas toujours – à travers leurs réponses – très solidaires des plus pauvres8.

Enfin, une série de questions porte sur la politique économique du gouvernement. On observe que 43 % veulent à la fois moins d’État mais aussi que le gouvernement soutienne davantage l’économie et les emplois, ce qui est évidemment difficile à concilier9. Il n’apparaît pas de logique territoriale très claire, ni même de logique de revenus très explicative. Les demandes de politiques économiques sont au fond assez ambigües, beaucoup voulant à la fois des mesures libérales et des mesures sociales, sans très fort clivage idéologique10.

En remontant en peu dans les enquêtes ISSP, notamment aux modules de 2014 sur la citoyenneté et de 2013 sur l’identité nationale, on peut prendre en compte de nouvelles dimensions de valeurs politiques (tableau 4). Et d’abord les opinions à l’égard des référendums. Pour 71 % des Français, ils constituent « un bon moyen de décider des questions politiques importantes », chiffre d’ailleurs assez stable depuis de nombreuses années dans les enquêtes d’opinion. Mais on sait bien qu’entre les jugements positifs sur ce type de vote et la participation aux scrutins référendaires, il y a un écart important. En tout cas, l’appétence référendaire n’est pas dépendante de la zone d’habitation, ni de la catégorie de revenus.

Les jugements sur le fonctionnement de la démocratie, appréhendés sur une échelle allant de 0 (très mal) à 10 (très bien), sont assez pessimistes. 40 % choisissent les réponses négatives (0 à 4) contre 36 % pour les positions positives (6 à 10). Comme d’autres enquêtes le montrent aussi, le pessimisme des Français sur leur système politique est particulièrement important, comparativement à d’autres pays. Il y a bien une différence significative dans ce pessimisme selon les lieux de résidence (de 33 % dans les grandes villes à 48 % en rural). Mais on observe à nouveau que le niveau de revenus joue également, notamment dans les petites villes et en rural où les catégories défavorisées sont particulièrement pessimistes sur le fonctionnement de la démocratie.

Les résultats de 2013 permettent de mesurer le degré de « nationalisme identitaire » à travers une batterie de questions identifiant ce qu’est un « vrai Français » : plus les enquêtés accumulent les qualités nécessaires pour être considéré comme un bon Français (être né en France, avoir des origines françaises, avoir la nationalité du pays, parler la langue, respecter les lois et institutions…), plus ils peuvent être considérés comme porteurs de nationalisme identitaire, c’est-à-dire de valorisation forte d’une identité française repérable à la fois dans les origines et les modes de vie.

Ce nationalisme identitaire est à peine plus fort chez les personnes favorisées alors que la différence territoriale est ici claire, sans être forte.

La même enquête permet aussi – à partir de plusieurs indicateurs positifs et négatifs concernant les immigrés – de dénombrer les personnes défavorables aux immigrés. Selon cette mesure, 37 % donnent une image particulièrement négative des immigrés. Là aussi, le milieu rural manifeste une spécificité nette, se révélant plus négatif que les urbains, surtout parmi les catégories pauvres. Alors que les immigrés vivent plutôt dans les grandes villes, c’est dans les campagnes défavorisées qu’on semble le plus craindre les populations venues de l’étranger.

Enfin, le vote frontiste de 2012 au premier tour présidentiel (déclaré dans l’enquête 2013) montre bien que les grandes villes sont nettement plus réfractaires au parti de Marine Le Pen et que les petites et qu’en milieu rural, ce sont les catégories défavorisées qui sont le plus favorables au vote en faveur de la droite radicale.

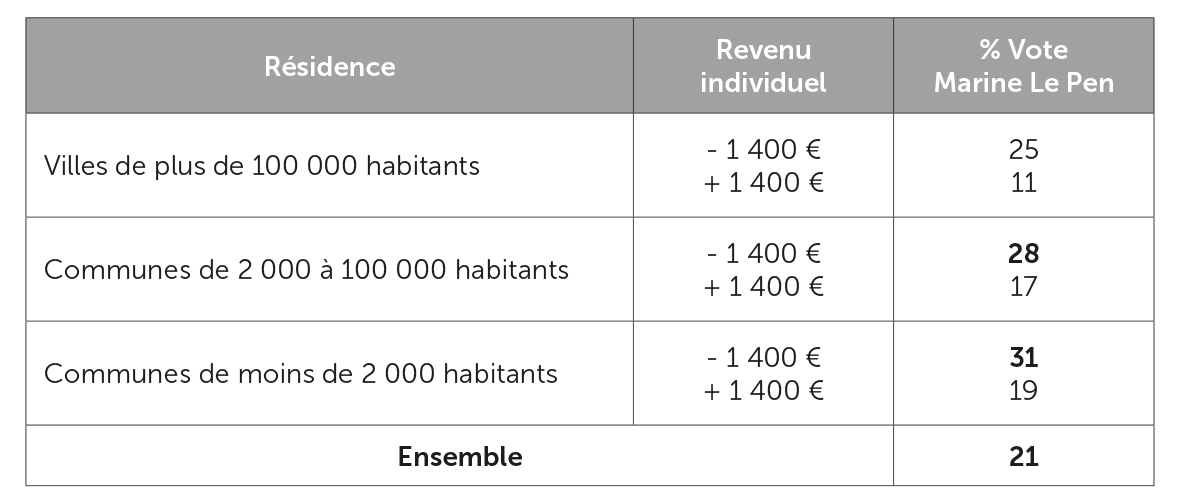

Les enquêtes électorales au moment de l’élection présidentielle de 2017 confirment le phénomène (tableau 5). Le vote dans les grandes villes s’établit à 17 %, dans les plus petites à 23 %, dans le rural à 26 %. Mais dans chaque zone géographique, on voit très bien l’impact beaucoup plus fort des niveaux de revenus. Lorsqu’ils sont faibles, le vote pour le Front national passe de 25 % dans les grandes villes à 31 % en rural.

*

* *

Les valeurs des individus sont bien quelque peu dépendantes des lieux de résidence et des revenus. Ainsi la sociabilité décline des urbains favorisés jusqu’aux ruraux pauvres. Le degré de politisation varie aussi sensiblement des favorisés vivant en ville aux défavorisés vivant à la campagne. On a là des dimensions où les deux variables – résidence et revenus – se cumulent.

Mais souvent seulement une des deux variables a une certaine influence et pas l’autre.

Les revenus semblent au total plutôt plus souvent influents que le lieu de résidence.

Il y a aussi des dimensions où aucune des deux variables ne semble influer, comme par exemple pour l’implication politique. Tous aujourd’hui semblent avoir à peu près la même propension à s’exprimer et à influencer des décisions.

Il faut enfin rappeler que d’autres phénomènes que les revenus et le lieu de résidence jouent fortement sur le système de valeurs, en particulier le type de socialisation politique que chacun a reçu dans sa famille et qu’il a intériorisé pendant sa jeunesse, qu’il a donc adopté en expérimentant ce qui fait sens pour lui. Nous ne sommes pas le simple reflet de nos appartenances, notre système de valeurs exprime l’identité que nous construisons en utilisant librement les différentes ressources que nos contextes de vie nous fournissent.

Pierre Bréchon

Professeur émérite de science politique,

Chercheur à PACTE (Sciences po Grenoble/CNRS)

La Banque du Japon est actuellement en proie à des secousses financières sans précédent.

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes au dernier festival de Cannes de mai 2025 et lauréat de la Caméra d’Or...

Les tensions internationales de toutes sortes, territoriales et commerciales, pourraient modifier la donne pour la prochaine élection présidentielle et donner...

L’écologiste Marine Tondelier, le socialiste Olivier Faure, Clémentine Autain et François Ruffin se sont accordés pour organiser une primaire de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30