Le Japon est-il au bord de la crise financière ?

La Banque du Japon est actuellement en proie à des secousses financières sans précédent.

Une inscription sur les listes électorales qui ne montre aucun mouvement de désintérêt pour les élections, une abstention et des votes blancs et nuls qui restent relativement faibles au premier tour de la présidentielle mais progressent fortement au second. L’explication de la non-participation – qu’elle passe par une abstention ou un vote blanc ou nul – relève à la fois de phénomènes de long terme, mais aussi de la conjoncture de cette élection si particulière.

Les taux d’abstention étant calculés sur le nombre d’électeurs inscrits et non sur l’ensemble des Français de 18 ans et plus, on ne peut bien apprécier l’abstention à une élection sans considérer d’abord les chiffres d’inscription sur les listes électorales1. Des chiffres publiés sur le site de l’Insee début avril 2017, il ressort que la croissance du nombre d’inscrits entre 2012 et 2017 a suivi à peu près le rythme de croissance de la population de nationalité française. La propension à s’inscrire est donc stable. Même si les jeunes sont automatiquement inscrits à 18 ans, même si l’effort de se réinscrire après un déménagement n’est pas très difficile puisque les procédures ont été simplifiées et que cette démarche peut se faire depuis quelques années par internet, la continuité des comportements d’inscription doit être notée. Cela montre qu’il n’y a pas de rejet significatif des processus électoraux dans la population. La non-inscription semble être stable ces dernières années2. En 2017, le corps électoral comporte près de 47,6 millions de personnes, en progression de 1,5 million par rapport à 2012.

Les mal-inscrits sont aussi nombreux que les non-inscrits : environ 10 % de la population n’est pas inscrite dans la commune où elle réside. On sait que l’abstention est beaucoup plus élevée lorsqu’il faut se déplacer dans une autre commune pour voter3. Ces chiffres indiquent qu’un nombre non négligeable de personnes ne font que très tardivement les démarches de réinscription après un déménagement, ce qui indique que la conscience citoyenne, qui est réelle, est néanmoins quelque peu négligente. La plupart des gens jugent normal d’être inscrits pour pouvoir voter, mais ils omettent parfois de mettre leur situation à jour4.

L’élection présidentielle de 2017 a suscité une très longue campagne électorale, pleine de surprises, de rebondissements et d’émotions. En novembre 2016, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy – dont beaucoup pensaient que l’un des deux serait le futur président de la République – furent éliminés de la course à la candidature de la droite et du centre. En décembre, le président sortant, François Hollande, décida de ne pas se représenter. En janvier, l’ex-Premier ministre Manuel Valls est à son tour éliminé au profit de Benoît Hamon, incarnation de la gauche du parti. À partir de fin janvier 2017, François Fillon, candidat de la droite, est empêtré dans une série de révélations, suivies d’une mise en examen, mais il maintient sa candidature. À la veille du premier tour, quatre candidats sont crédités d’un résultat très proche, ce qui aurait dû contribuer à une forte mobilisation de l’électorat, puisque l’enjeu était très fort : quelles forces politiques seraient présentes au second tour ?

Du fait de ces nombreux événements extraordinaires, la campagne a beaucoup fait discuter, mais elle ne semblait pas mobiliser largement les électeurs, déçus par la classe politique ou ne sachant pas très bien pour qui voter dans un contexte de forte transformation du rapport de force entre tendances politiques. Les sondages annonçaient donc une abstention importante, cependant en nette diminution les derniers jours avant le premier tour. Selon le sondage quotidien de l’Ifop, elle était estimée à 38 % en février et 36 % en mars. La baisse est nette à partir du 7 avril pour atteindre 27 % à deux jours du scrutin. Le sondage – également quotidien – d’OpinionWay est plus proche de la réalité, annonçant 23 % d’abstentions à la même date5.

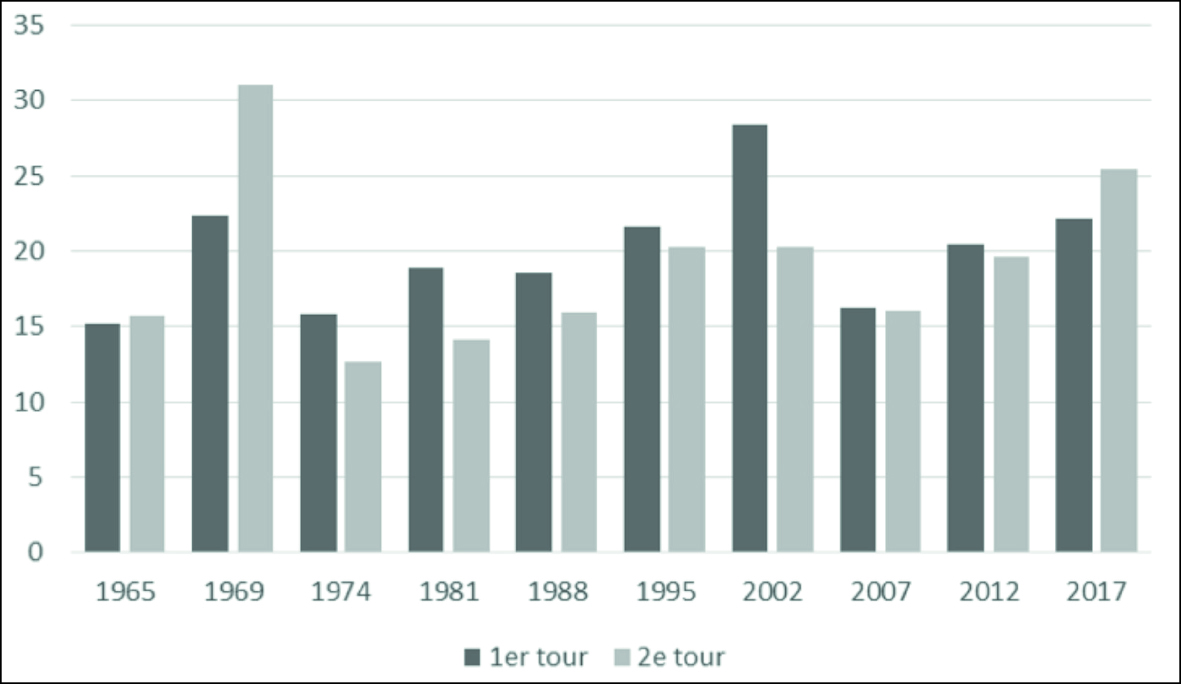

Au premier tour de l’élection présidentielle, l’abstention atteint 22,2 % des électeurs inscrits, contre 20,5 % en 2012, 16,2 % en 2007 mais 28,4 % en 2002. Le graphique 1 montre que ce taux est assez élevé, mais n’a rien d’exceptionnel. Autrement dit, malgré la fréquente perte de confiance dans la classe politique et la tendance à être très critique à l’égard de nombreuses forces politiques, beaucoup se sont rendus dans leur bureau de vote6.

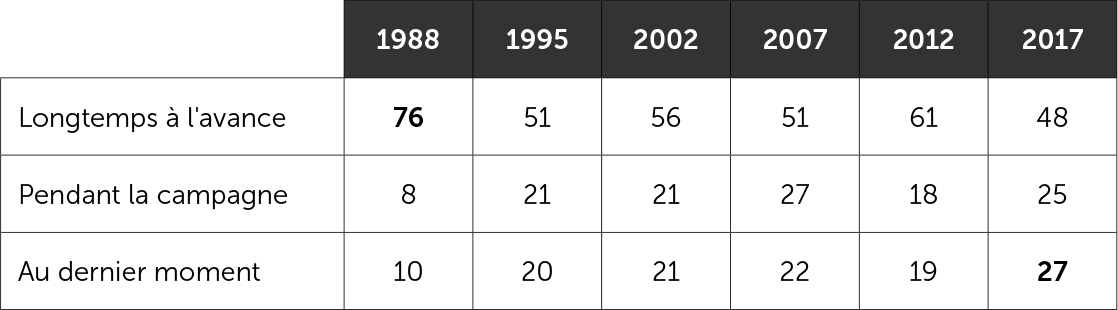

Mais dans le climat politique de cette élection, les électeurs ont fortement hésité avant de se décider, plus qu’à toutes les autres (tableau 1) : si en 1988 seulement 10 % disaient avoir fait leur choix au dernier moment, 27 % sont dans le même cas en 2017. Et à une semaine du premier tour, 28 % disaient que leur vote pouvait encore changer (selon le panel Ipsos/Cevipof/Le Monde).

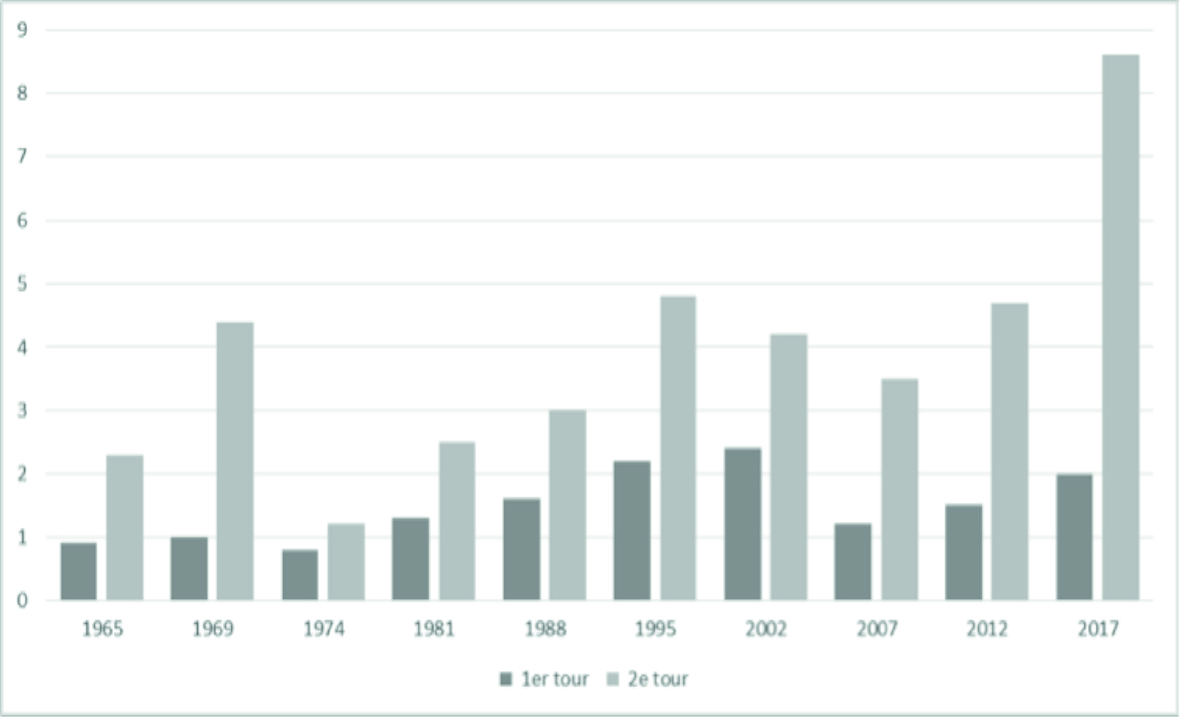

Le nombre de votes blancs et nuls au premier tour n’a rien d’exceptionnel (graphique 2), culminant à 2 % des inscrits, contre 1,1 % en 2007 et 1,5 % en 2012. Là encore, les insatisfactions incontestables des électeurs ne débouchent pas sur un rejet systématique de l’offre électorale. Beaucoup voudraient qu’on reconnaisse le vote blanc comme un suffrage exprimé7, mais ils ne l’utilisent que très peu dans les urnes, du moins chaque fois que l’offre électorale est très diversifiée. Il y a pratiquement toujours pour l’électeur un candidat jugé meilleur ou moins mauvais que les autres ! Le graphique 2 montre bien que c’est lors des seconds tours qu’on a une petite poussée explicable par la réduction de l’offre à deux candidats (nous y reviendrons concernant 2017).

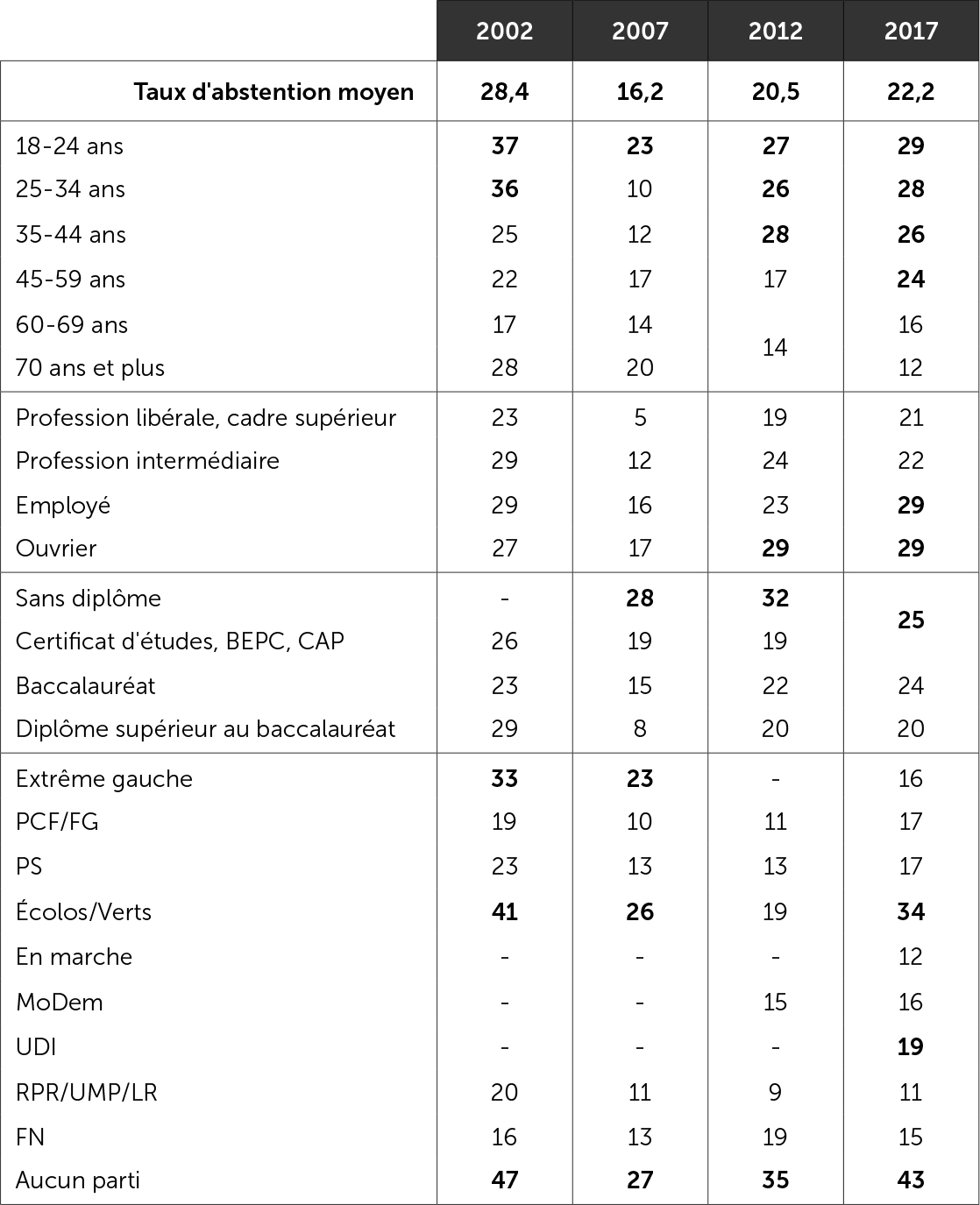

Les logiques sociales de l’abstention sont très proches de ce qu’on pouvait observer dans les précédentes élections présidentielles (tableau 2). Les logiques générationnelles sont toujours assez importantes (même si les écarts sont moins forts que pour les élections intermédiaires). Les générations (jusque vers 60 ans) sont davantage abstentionnistes que les plus anciennes. Pour l’essentiel, il ne s’agit pas d’un effet d’âge lié à l’entrée dans la vie active. Si tel était le cas, on devrait voir le taux d’abstention baisser nettement à partir de 35 ans, ce qui n’est pas le cas8.

On observe aussi des logiques de milieu sociétal : moins on est diplômé, plus on appartient à un groupe social populaire, plus on a des faibles revenus et plus souvent on s’abstient. L’exclusion sociale contribue à une auto-exclusion politique.

Parmi les logiques pérennes, on peut aussi citer les attitudes religieuses. Les catholiques pratiquants réguliers, qui ont intégré fortement le sens du devoir électoral, s’abstiennent sensiblement moins (13 % d’après le sondage Ipsos) que les catholiques non-pratiquants (23 %), les autres religions (28 %) et les sans religion (26 %).

On peut encore évoquer les différences selon la taille des communes. Le rural s’abstient un peu moins (20 %) que les villes moyennes (27 %) ou l’agglomération parisienne (24 %) mais les différences sont nettement moins fortes que lors des élections locales.

Les résultats officiels montrent que par départements, deux régions sont très peu abstentionnistes : la Bretagne (16,5 %) et les Pays de la Loire (16,7 %), auxquelles il faut ajouter les départements du sud du Massif central : Gers (15,9 %), Lot (16,4 %), Aveyron et Lozère (16,7%), Tarn (17,3 %), Tarn-et-Garonne (17,7 %). À l’inverse, la Corse, bien que rurale, est très abstentionniste aux élections présidentielles : 31 % en Corse-du-Sud et 32,8 % en Haute-Corse. Ce qui traduit un manque d’intérêt pour la politique nationale9, encore beaucoup plus fort dans les territoires ultra-marins10. La forte abstention s’observe aussi dans les quartiers sensibles des grandes agglomérations. La Seine-Saint-Denis est le département le plus abstentionniste de l’Hexagone (27,5 %) avec une pointe à 35 % dans le canton de Saint-Denis 2.

Mais au-delà des logiques sociales pérennes de l’abstention, on observe aussi des dimensions conjoncturelles. Ainsi, certains électorats se mobilisent davantage que d’autres du fait de l’actualité politique (bas du tableau 2). Les sympathisants écologistes étaient particulièrement peu mobilisés au premier tour, du fait de l’absence d’un candidat de leur parti et peut-être aussi d’une attitude quelque peu rétive devant une élection très personnalisée qui réussit mal à leurs candidats. À l’inverse les sympathisants d’En marche ! et de LR sont très mobilisés. La dynamique politique du candidat Macron se lit donc dans l’opinion publique. La faible abstention des sympathisants des Républicains est plus étonnante11. Les déçus de François Fillon après les affaires n’auraient pas alimenté l’abstention. Ils auraient donc plutôt rejoint d’autres candidats (notamment Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen). On peut tenir à peu près le même raisonnement pour les sympathisants socialistes. Vue la déroute annoncée de leur candidat, on aurait pu s’attendre à une démobilisation électorale12. Ce n’est pas le cas, ce qui laisse entendre là aussi que les sympathisants socialistes déçus sont beaucoup plus allés vers La France insoumise ou En marche ! que vers l’abstention, avec très souvent le sentiment de devoir voter utile, c’est-à-dire favoriser la sélection pour le second tour d’un candidat ayant des chances de l’emporter13.

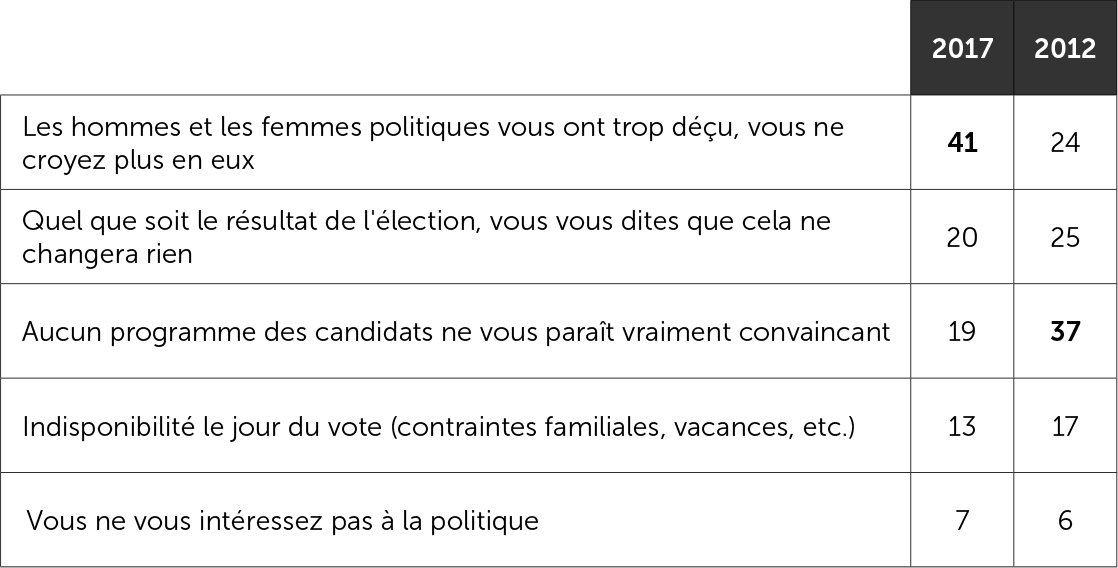

Les justifications de leur abstention par les individus sont intéressantes à considérer. Pour ce faire, Ipsos a posé une question très proche de celle qu’il avait utilisée en 2012, ce qui permet une comparaison des motivations (tableau 3).

En 2012, la raison principale invoquée était l’absence de programmes convaincants, aujourd’hui c’est la critique de la classe politique qui paraît dominante. Les justifications sont bien toujours essentiellement politiques (les impossibilités matérielles ne sont revendiquées que par peu de gens) mais plus tout à fait les mêmes. La critique de la classe politique est plus répandue et plus forte qu’en 2012 (41 % des abstentions sont expliqués par la déception à l’égard des élus). Les justifications exprimaient en 2012 plus du scepticisme (programmes pas convaincants, inutilité de l’élection) que de la critique à l’égard des responsables politiques.

La sélection pour le second tour d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen n’a pas donné lieu à la même mobilisation qu’en 2002 pour faire barrage à l’extrême droite. Ce qui montre que la stratégie de dédiabolisation menée par le Front national a eu des effets. Du coup l’injonction à voter dans ce contexte (pour manifester son opposition par rapport à l’extrême droite) a été nettement moins forte. Entre les deux tours, l’abstention monte de 3,2 points, passant de 22,2 % à 25,4 % des suffrages exprimés (graphique 1)14. C’est la première fois depuis 1969 qu’on observe une augmentation du premier au second tour. Habituellement, la mobilisation de nouveaux électeurs pour le tour décisif aboutit toujours à une petite régression de l’abstention.

Cette forte abstention s’accompagne d’une poussée exceptionnelle des blancs et nuls15. Une loi de 2014 a distingué les deux dans les résultats, mais en fait il n’y a pas vraiment de différence et il est même bien difficile de les séparer. Une façon de dire sa volonté de ne pas choisir entre les deux candidats est d’annuler son bulletin ! D’où un niveau de nuls en hausse au second tour (sur les votants, on passe de 0,8 % de nuls au premier tour à 3 % au second)16. Additionnés, l’abstention et les votes blancs/nuls représentent plus d’un tiers du corps électoral (graphiques 1 et 2). Cet ensemble d’inscrits auto-exclus du vote passe de 24,2 % au premier tour à 34 % au second. On est proche du record de 1969 (35,5 %)17. En 2017, entre Macron et Le Pen, un nombre aussi important n’a pas voulu choisir, craignant autant l’un que l’autre. Selon Ipsos, à la veille du second tour, 31 % des abstentionnistes potentiels expliquaient leur choix par un « refus de choisir entre deux candidats qu’ils refusent totalement ». C’était le cas de 50 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 41 % de ceux de François Fillon, 37 % de ceux de Benoît Hamon. 51 % des blancs et nuls potentiels invoquaient la même raison, avec un score de 68 % pour les électeurs de Mélenchon, 52 % pour ceux de Fillon et 49 % pour ceux de Hamon. Ce qui témoigne de l’évolution d’une partie de la gauche radicale qui est aujourd’hui aussi sévère à l’égard du libéralisme économique macroniste que de l’extrême droite dédiabolisée, qui veut défendre les catégories populaires de nationalité française.

Certains ont pu s’étonner que Jean-Luc Mélenchon n’ait pas appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron, se contentant de dire qu’il ne fallait pas soutenir Marine Le Pen. Il a toujours combattu fortement les idées du Front national et avait appelé pour le second tour de 2002 à voter en faveur de Jacques Chirac alors que Jean-Marie Le Pen était aussi sélectionné. Sa position de 2017 laisse entendre qu’on peut, selon lui, aussi bien voter Macron que voter blanc ou s’abstenir. En fait, ce sont ses partisans qui sont divisés. Certains d’entre eux estiment que Marine Le Pen n’a pas un programme plus dangereux que celui d’Emmanuel Macron. Ne voulant pas un débat interne clivant entre ses partisans à six semaines des législatives, il a préféré cette position « large ».

Certains électeurs de gauche ou de droite étaient parfois très hésitants : ils voulaient bien admettre qu’Emmanuel Macron est « moins pire » que Marine Le Pen et étaient tentés de voter pour lui. Mais en même temps, les sondages laissant entendre que le premier serait élu avec environ 60 % des suffrages, ils ont pu refuser de lui donner leur voix pour éviter qu’il ne soit trop bien élu. Ce qui a pu se traduire par une abstention ou un vote blanc.

L’abstention au second tour comporte à peu près les mêmes caractéristiques sociales qu’au premier tour. Par contre les logiques politiques diffèrent. C’est évidemment les électeurs macronistes et lepénistes du premier tour qui sont les plus mobilisés pour le second. Dans les électorats des exclus de la compétition décisive, le non-choix (sous la forme de l’abstention ou du vote blanc et nul) est plus forte chez les mélenchonistes (41 %) que chez les fillonistes (32 %) et les hamonistes (27 %) (source Ipsos).

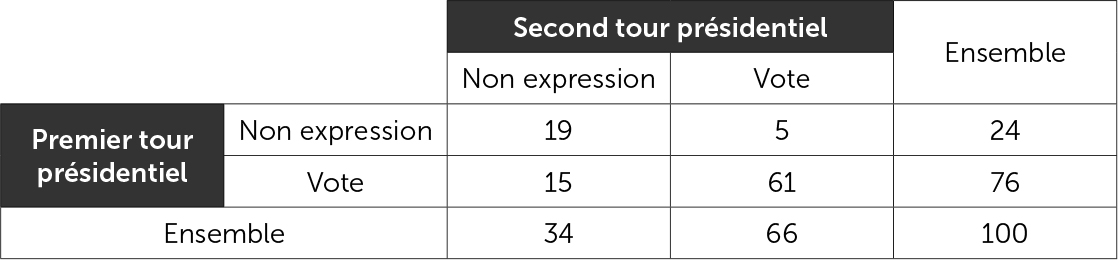

Si un nombre important d’électeurs du premier tour sont devenus abstentionnistes au second, il y a évidemment aussi des abstentionnistes du premier tour qui sont entrés dans le jeu au second, notamment parce qu’ils se réservaient pour le tour décisif ou parce qu’ils savent mieux éliminer un candidat parmi deux que de faire un choix parmi onze. La progression de 3,2 points d’abstention est en fait un solde : il y a eu nettement plus de retraits de la compétition que d’engagements nouveaux. Le tableau 4 permet d’estimer le phénomène18. Sur 100 inscrits, on peut estimer que 61 se sont exprimés aux deux tours par un vote en faveur d’un candidat, 19 % ont été des non expressionnistes constants (ils ont persévéré dans l’abstention, le blanc ou le nul) mais 20 % ont été des intermittents, 15 % ayant seulement émis un vote au premier tour et 5 % seulement au second.

* * *

Les niveaux de l’abstention à la présidentielle indiquent que cette élection reste beaucoup plus mobilisatrice que les autres. Elle est moins touchée que les autres par la tendance haussière. Du coup les évolutions avec les précédentes élections présidentielles et entre les deux tours semblent surtout dictées par la conjoncture particulière de cette élection, plus que par les phénomènes de long terme susceptibles d’expliquer l’évolution de l’abstention.

Ces évolutions de long terme sont aujourd’hui bien connues. Le sens du devoir électoral s’effrite. Les citoyens considèrent aujourd’hui plutôt le vote comme un droit qu’on exerce lorsqu’on estime important de le faire, en fonction de ses idées. Autrefois on allait voter par sens du devoir, même si on ne savait pas pour qui voter. Ce qui ouvrait la voie à un vote moins raisonné, plus conformiste, plus dépendant de l’entourage. Si le vote est un droit qu’on exerce lorsqu’on est convaincu qu’un candidat est moins mauvais que les autres, il risque d’être beaucoup moins fréquent qu’avant aux élections locales ou européennes, mais de seulement s’effriter légèrement à la présidentielle.

Pierre Bréchon

Professeur émérite de science politique,

Chercheur à PACTE (Sciences Po Grenoble/CNRS)

———-

La Banque du Japon est actuellement en proie à des secousses financières sans précédent.

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes au dernier festival de Cannes de mai 2025 et lauréat de la Caméra d’Or...

Les tensions internationales de toutes sortes, territoriales et commerciales, pourraient modifier la donne pour la prochaine élection présidentielle et donner...

L’écologiste Marine Tondelier, le socialiste Olivier Faure, Clémentine Autain et François Ruffin se sont accordés pour organiser une primaire de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30