En France, la période qui s’écoule de septembre 1939 à mai 1940 est connue comme celle de la « Drôle de guerre ». Celle qui vient de se dérouler au Karabakh pourrait, de plein droit, être qualifiée d’ « Autre guerre », une guerre bien différente de celle de 1992-1994 et des échauffourées du printemps 2016 qui ont ensanglanté cette région. Par Léonid Ioffé, journaliste russe.

Un autre gagnant

En 1992-1994, les Arméniens sortent vainqueurs de cette première guerre, chassant totalement la population azerbaïdjanaise au-delà des frontières de la région autonome soviétique du Haut-Karabakh et proclamant la République de l’Artsakh. À l’époque, les Arméniens du Karabakh avancent leurs troupes « tout azimut » dans le but de créer une « ceinture de sécurité » autour de cette nouvelle entité territoriale. Au terme des combats sept régions d’Azerbaïdjan – qui n’appartiennent pas initialement au Karabakh soviétique mais comptent une importante population arménienne – sont conquises.

Aujourd’hui, bien au contraire, le conflit s’achève par l’entrée des militaires azéris dans ces sept régions précédemment occupées par les Arméniens, ainsi que par l’occupation de territoires stratégiquement importants pour la République du Haut-Karabakh, comme sa capitale spirituelle, Shushi et le temple de Kazanchetsots (Christ-Sauveur). Autre et nouveau gagnant, la Turquie, qui est ouvertement intervenue dans cette campagne. En effet, tout porte à croire que le président turc Recep Erdogan a incité Bakou à se lancer dans cette agression non provoquée en donnant son feu vert à une attaque sur le Karabakh.

D’autres armements

Militairement, le premier conflit et les échauffourées ultérieures sont différents quant au matériel militaire utilisé. Les drones n’existent pas et les combats tournent régulièrement au corps à corps. Aujourd’hui, la guerre est autre car les forces azéries sont devenues quasiment invisibles sauf au moment précis où les drones de l’armée azerbaïdjanaise attaquaient les chars et l’artillerie des forces arméniennes. L’explication est claire, depuis 25 ans l’Azerbaïdjan prépare sa revanche et achète à la Russie, à la Turquie et à Israël une quantité impressionnante d’armements grâce à la manne « inépuisable » des pétrodollars. Peut-on toutefois conclure pour cela que « le budget militaire de l’Azerbaïdjan est égal à la totalité du budget annuel de l’Arménie » ? La question reste ouverte, mais ce qui est vrai est le fait que les fruits de la manne pétrolière ont été utilisés, en particulier, pour acheter des drones israéliens, ceux qui ont causé les plus graves dommages aux équipements et aux hommes des forces de défense du Karabakh.

Un autre résultat territorial

Aujourd’hui les troupes russes de maintien de la paix gardent Stepanakert et Lachin – corridor sans lequel le reste du Karabakh serait coupé de tout depuis que ses autres accès sont revenus sous la juridiction de Bakou. Comble de l’humiliation pour certains Arméniens, l’accord du 9 novembre 2020 prévoit en outre qu’une route sera ouverte à travers le territoire arménien afin de désenclaver la région autonome azérie du Nakhitchevan, au cœur de l’Arménie. Région dans laquelle se trouve déjà un grand nombre de soldats turcs qui ne quitteront probablement jamais les lieux.

Au dernier moment, l’intervention de la Russie a permis de sauver le Karabakh – république non reconnue – de la menace immédiate que faisaient peser sur elle les troupes azéries. Dernier moment en effet car il y a tout lieu de croire que la Russie, ou plutôt Vladimir Poutine, a attendu celui-ci pour agir selon son fameux principe qui veut qu’il « ne renonce jamais aux siens » et cela afin de donner une bonne leçon au Premier ministre arménien Nikol Pachinian. En effet, il y a deux ans celui-ci est arrivé au pouvoir grâce à une autre « révolution de velours » en chassant du pouvoir Serge Sarkissian, un dirigeant particulièrement inféodé et loyal envers Moscou, puis en lançant une enquête judiciaire contre l’ancien président arménien Robert Kotcharian, un ami personnel de Poutine. Lors de son interview du 18 novembre le président russe a clairement laissé transparaitre son antipathie pour le Premier ministre arménien en soulignant les longues hésitations de ce dernier avant de prendre la décision d’un cessez-le-feu, tout en soulignant toutefois que cette décision n’était pas une trahison.

Une autre façon de faire

La fin de la guerre et son résultat sans appel a provoqué une jubilation totale à Bakou qui se traduit par une multiplication d’attroupements avec force drapeaux azerbaïdjanais et turc. La victoire est célébrée, sans toutefois que les pertes réelles soient connues du fait de la censure et du blocage d’Internet. Bien évidemment Ankara avait également soutenu Aliev père durant la guerre des années 1990, mais l’ampleur de l’aide et l’implication de la Turquie avaient alors été bien plus modestes qu’aujourd’hui.

Désormais, la domination de la Turquie dans le Caucase du Sud est évidente, d’autant plus que la Géorgie – autre pays de la région en conflit avec Moscou – est depuis longtemps économiquement dépendante de la Turquie et de l’Azerbaïdjan.

Pour sa part, la Russie, par le biais de ses propagandistes du ministère des Affaires étrangères ou des médias officiels, tente de faire « bonne mine » face à une telle situation. Pour les Arméniens restant encore au Karabakh ou y revenant, la présence de 2 000 soldats russes de la paix en provenance d’Oulianovsk atténue la menace d’un nouveau génocide.

À l’inverse, en Arménie même, la côte de Moscou est au plus bas, la phrase « ne nous parlez plus de l’amitié séculaire entre les peuple russe et arménien, mais donnez-nous des armes » fait florès à Erevan. Désormais, Pachinian apparait comme un traître pour beaucoup et nombreux sont ceux qui exigent sa démission. Certes, il peut quitter le pouvoir, mais cela ne changera en rien les procédés utilisés par Erdogan, déjà mis en place contre la Grèce, Chypre ou le monde arabe. Le dirigeant turc continuera de faire peser une menace réelle non seulement sur le Karabakh lui-même, mais aussi sur l’Arménie.

Au total, une seule chose reste inchangée, la sécurité de l’Arménie passe uniquement par son accord bilatéral avec la Russie et la présence permanente d’une base militaire russe (garnisons de Gioumri et Erevan) sur son territoire.

Perspectives

Aujourd’hui, les soldats russes de la paix sont présents pour une période de cinq ans avec une rotation biannuelle. La chose est habituelle dans le domaine des relations internationales ; ce qui l’est moins est la nomination du général Mouradov à la tête de ce contingent. Celui-ci, d’origine daghestanaise, a été immédiatement stigmatisé par la rumeur publique arménienne qui le fait naître dans un des rares villages à population azérie du Daghestan. Plus grave, l’ancienneté, l’apprêté et les rancœurs liées à ce conflit territorial laissent penser que le délai de cinq ans choisi pour le stationnement des troupes russes est particulièrement court pour trouver une solution à ce problème séculaire.

Au niveau international, on peut croire que l’activisme croissant d’Ankara dans la zone européenne, tout comme les attaques islamistes sur la France, provoqueront enfin une réponse plus vive d’Emmanuel Macron.

À ceci s’ajoute le fait – comme un certain nombre de sources l’indique – que Joe Biden, le président-élu américain, serait déterminé à donner un coup d’arrêt à l’expansionnisme de la Turquie, qui reste toutefois un allié au sein de l’OTAN. Telle est la direction commune vers laquelle pourraient converger de manière significative les intérêts des trois coprésidents du Groupe de Minsk sur le Karabakh (États-Unis, France et Russie).

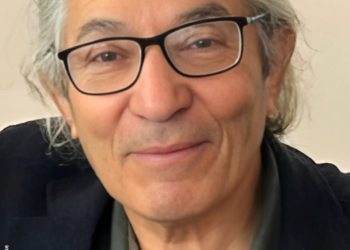

Dr. Léonid Ioffé

Journaliste russe de retour du Karabakh

Межнациональное телевидение

https://www.youtube.com/channel/UCrXL0NRyPRDTGOqMcmu_beg

Photo : Vera Larina/Shutterstock.com