Le changement en Iran ne viendra pas de l’extérieur

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 ont mis fin en Île-de-France à dix-sept années de gouvernance de gauche sous la conduite d’un président socialiste Jean-Paul Huchon. Pourtant les résultats du premier tour se révélaient encourageants pour la majorité sortante et ses alliés.

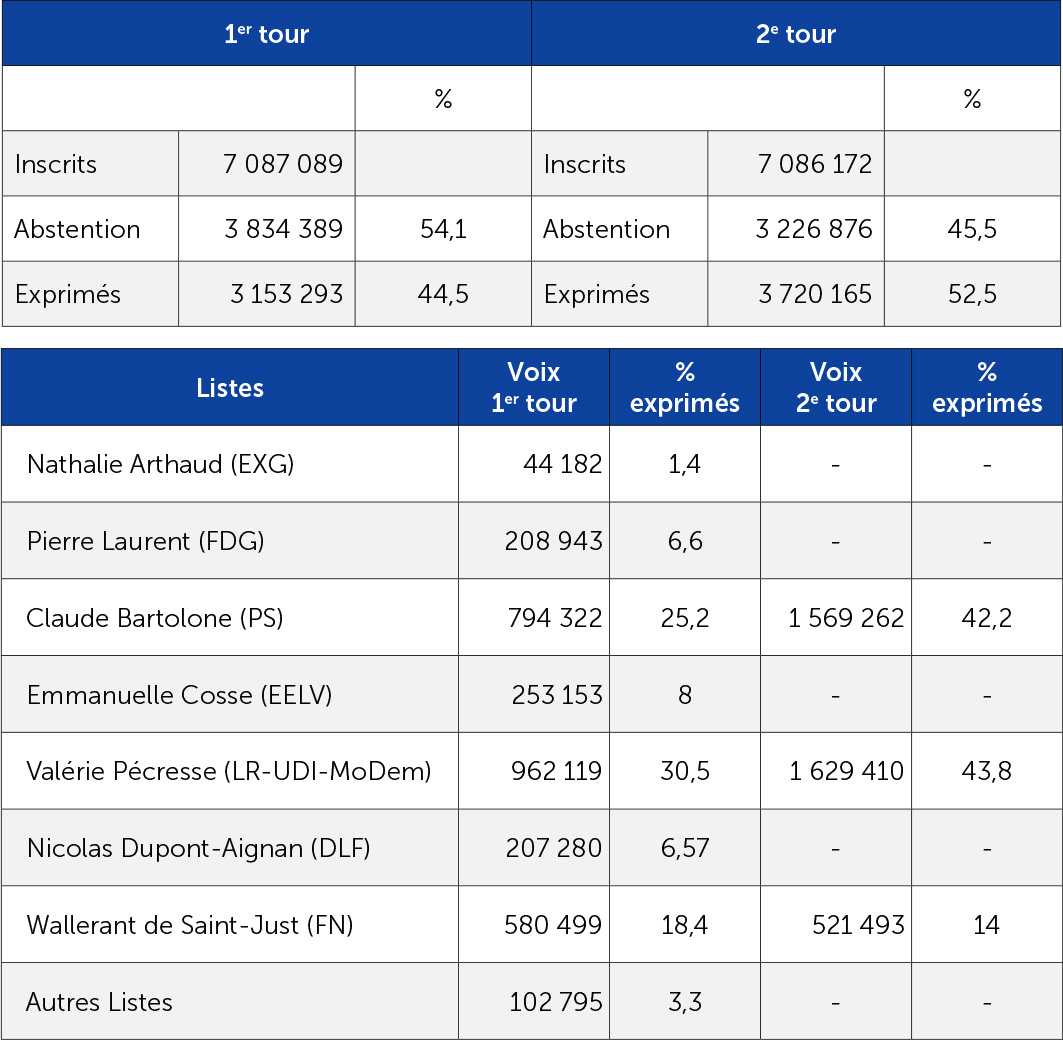

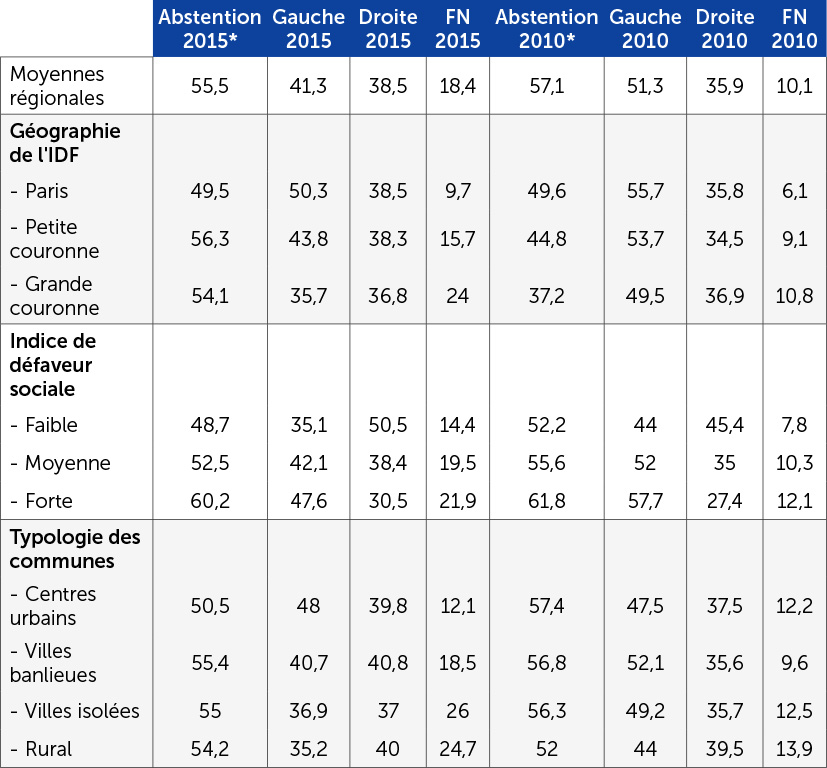

Au premier tour des élections régionales en Ile-de-France, avec 41,3 % des suffrages exprimés, la gauche dominait de près de 3 points (2,7 %) le score des listes de droite (38,5 %), laissant le FN loin derrière en troisième position (18,4 %). Mais au second tour, les résultats se renversaient. Avec un score de 43,8 %, la liste de rassemblement de la droite en Île-de-France arrive – après l’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine – au second rang des six régions où des listes de droite, de gauche et du FN s’affrontent en triangulaires. La liste emmenée par Valérie Pécresse obtient une majorité confortable de 121 sièges sur 209 au conseil régional, majorité jamais approchée par son camp depuis la première élection régionale de 19861.

Près avoir retracé les invariants des élections régionales en Île-de-France et rappelé le contexte dans lequel se sont déroulées celles de 2015, on s’interrogera sur les mécanismes qui ont conduit à la victoire de la droite au second tour alors que le renversement du rapport de forces en sa faveur entre les deux tours n’était pas clairement inscrit dans le résultat du premier tour.

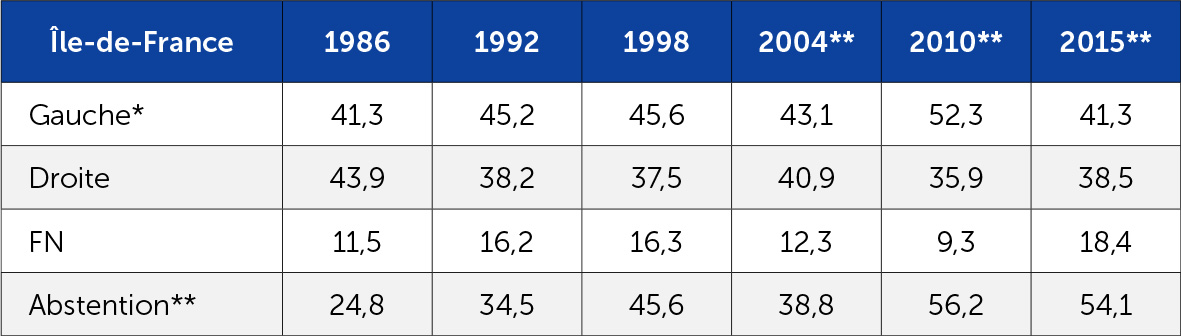

Les élections régionales ont toujours été encore moins mobilisatrices en Île-de-France qu’en moyenne des régions (tableau 1). À l’exception de l’élection de 2004, l’abstention est régulièrement supérieure d’environ 3 à 4 points à la moyenne. C’est seulement dans la capitale – où réside la plus grande part de la population la plus aisée et diplômée de la région – que l’abstention a toujours été inférieure à la moyenne non seulement de l’Île-de-France mais aussi à celle des autres régions.

Pour s’en tenir à la période récente, l’abstention au premier tour des élections régionales de 2010 était de 52,3 % à Paris, 56,2 % en Île-de-France ; 53,7 % en moyenne des régions. En 2015, elle s’établit à 49,5 % dans la capitale, 54,1 % en Île-de-France et 51,9 % en moyenne des régions.

À l’opposé, c’est toujours dans les départements de la petite couronne – que l’abstention est la plus élevée (57,3 % en 2010 ; 56,3 % en 2015) et en son sein le département de la Seine-Saint-Denis obtient la palme de la démobilisation : en 2015, 63,1 % des électeurs se sont abstenus au premier tour et encore 54,1 % au second tour.

L’Île-de-France s’est toujours comportée aux élections présidentielles postérieures à l’ère mitterrandienne et jusqu’en 2012 en région de droite, donnant des scores records à Jacques Chirac puis à Nicolas Sarkozy. Mais lors des élections régionales, la région n’a jamais pu être considérée comme un « fief » de la droite ou de la gauche. L’une et l’autre ont toujours obtenu des scores en deçà de leurs moyennes régionales. Les résultats classent systématiquement la gauche dans la seconde moitié des 22 régions qui lui sont favorables alors que la droite oscille entre de bons résultats (2e rang des régions en 2004) et des résultats médiocres (11e rang en 1998, 12e rang en 2010).

Les rapports de forces entre gauche et droite s’analysent surtout en fonction de la position des élections régionales dans les cycles électoraux qui se déroulent entre deux élections présidentielles selon la théorie des élections intermédiaires. En 1986, les élections régionales se déroulent le même jour que des élections législatives qui décideront de la première cohabitation entre le président Mitterrand et la droite. L’ampleur du « vote sanction » donne à cette dernière une avance suffisante (2,6 %) pour gagner la région capitale. En 1992, les élections régionales, qui ont lieu à mi-parcours du nouveau septennat de François Mitterrand, sont encore favorables en voix aux forces qui représentent la majorité présidentielle : 45,6 % contre 37,5 % à la droite. Mais la traduction en sièges de cette majorité relative est insuffisante pour que les forces de gauche gouvernent la région. La droite conserve l’Île-de-France en gouvernant avec des « majorités de projet » à géométrie variable. Vient ensuite à partir de 1995 et jusqu’en 2012 une succession de cycles présidentiels de droite qui facilitent l’installation de la gauche en tant que force d’opposition à la tête de la région en 1998 puis son maintien en 2004 (de justesse) et en 2010 (largement).

Le Front national s’est imposé dès la première élection régionale en perturbateur du clivage gauche-droite, en jouant au détriment de cette dernière. Dans une première période qui court de 1986 à 1998, il réalise en Île-de-France des scores toujours supérieurs à sa moyenne métropolitaine qui lui assurent une représentation au Conseil régional dès 1986. En 1992 avec 16,2 % des suffrages, il condamne la droite à gouverner avec une majorité relative et en 1998, avec le même score qu’aux élections précédentes, il facilite le renversement de majorité régionale au bénéfice de la gauche. S’ouvre alors pour le FN une période de relatif déclin – 12,4 % en 2004 et 9,3 % en 2010 – amplifié en Île-de-France par rapport au mouvement général de recul du parti d’extrême-droite. L’Île-de-France n’occupe plus qu’un rang médiocre parmi les autres régions du point de vue des scores frontistes (successivement 10e, 13e et 14e rang). Mais ces scores sont toujours suffisants pour gêner la droite, handicap dont la gauche tire bénéfice jusqu’à ce qu’elle fasse, comme on va le voir, elle aussi en 2015 les frais de la tripartition du champ politique ouverte lors de l’élection présidentielle de 2012.

Tout au long de la campagne, l’Île-de-France a figuré parmi les régions considérées comme les plus disputées. Un sondage BVA pour la presse régionale à la mi-octobre2 révélait que les souhaits de victoire de la gauche des Franciliens faisaient jeu égal avec ceux formulés en faveur de la droite (34 %), le Front national étant laissé hors-jeu (14 % de souhaits). Et jusqu’au dernier sondage d’intentions de vote publié, l’issue de l’élection a été considérée incertaine. Tous les éléments étaient en effet réunis pour une parfaite dramatisation du rendez-vous électoral en Île de France.

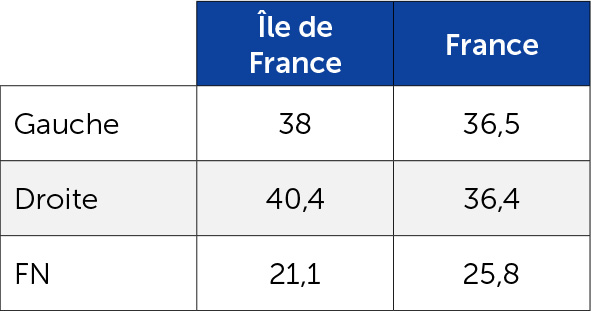

Tout d’abord, les résultats des élections locales intervenues depuis 2012 ont constitué autant d’alertes sur la fragilité de la majorité régionale sortante. En Île-de-France, la gauche perd aux élections municipales de 2014, 14 villes de plus de 20 000 habitants sur les 91 qu’elle gouvernait avant le scrutin. La droite, qui ne détenait qu’un nombre minoritaire de villes de cette importance avant le scrutin, dirige désormais 115 des 178 villes de plus de 20 000 habitants, soit près des deux tiers d’entre elles. En mars 2015, les résultats des élections départementales confirment ces revers importants pour la gauche de gouvernement (tableau 2). La droite est en position dominante dès le premier tour avec 40,4 % des suffrages puis à l’issue du second tour elle enlève la présidence de cinq des sept départements franciliens (Paris ne votait pas).

À ceci s’ajoute qu’en décembre 2015, l’offre électorale en Île-de-France fragilise la gauche. Le retrait du président de région sortant socialiste, qui avait incarné la pérennité de la majorité de gauche depuis sa conquête du pouvoir régional en 1998, est un premier facteur de fragilité. Même si le leader choisi pour succéder à Jean-Paul Huchon – Claude Bartolone – est l’un des poids lourds de la majorité présidentielle, président de l’Assemblée nationale et ancien président du département de la Seine-Saint-Denis, le départ du président de région sortant prive la liste socialiste d’un vote légitimiste fondé sur la défense du bilan régional, positionnement bien utile quand le vote sanction se fait menaçant. La présence en principal challenger de la majorité régionale sortante d’une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, députée des Yvelines – Valérie Pécresse – déjà engagée dans la conquête de l’Île-de-France aux précédentes élections régionales avec une image de « bûcheuse » aguerrie au combat politique, rétablit l’équilibre des notoriétés des têtes de listes des principales forces engagées dans la conquête régionale. Plus généralement, on remarque le grand nombre de leaders à forte notoriété nationale engagés dans la compétition. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et sénateur, conduit la liste du Front de gauche ; Emmanuelle Cosse est la tête de la liste de son mouvement Europe Écologie Les Verts, Nicolas Dupont-Aignan, fondateur et président de Debout la France, engage sa notoriété et l’avenir de son leadership dans la bataille. Cette accumulation de personnalités de rang national renforce l’image de nationalisation des enjeux de l’élection dans la région capitale et cette image n’est pas forcement favorable à la gauche. D’autant plus que ces élections se déroulent dans un climat national délétère.

La forte impopularité du couple exécutif3 s’accompagne de jugements sévères sur le bien-fondé de la politique économique du Président désavoué par 73 % des Français et sur la capacité du Premier ministre « à sortir le pays de la crise », capacité dont doutent 67 % des personnes interrogées par l’IFOP4. Les attentats de l’année 2015, qui ont endeuillé la France et tout spécialement l’Île-de-France où ils ont eu lieu, pèsent sur le climat national. Ceux du 13 novembre qui se sont déroulés alors que la campagne électorale était largement engagée ont nourri les craintes d’une inadaptation des dispositifs sécuritaires pour la protection des Français. Cette défiance majoritaire à l’égard du gouvernement pèse sur la liste PS-MRG d’autant plus fortement sans doute que sa tête de liste a exercé depuis le début du quinquennat de François Hollande des responsabilités nationales alors que la personnalité qui emmène la liste d’opposition de droite place les enjeux régionaux au centre de sa campagne et propose des projets témoignant d’une bonne connaissance des attentes des Franciliens – transports, sécurité des lycées, …).

Dans ce contexte, les résultats du premier tour des élections régionales portent déjà des marques de fragilité pour la gauche.

Le premier signe de fragilité de la gauche est l’effondrement des Verts.

Les quatre listes – Lutte ouvrière, Front de gauche, PS et alliés et EELV – qui composent en 2015 le bloc de gauche totalisent le 6 décembre un score de 41,3 %, en recul de plus de 9 points sur le total des suffrages de la gauche de 2010 (52,3 %), alors que la configuration de l’offre électorale de gauche aux deux élections est strictement comparable. Or ce recul substantiel n’est pas imputable à la liste conduite par le PS qui retrouve à un dixième de point près en 2015 son score de 2010 : 25,2 % au lieu de 25,3 %. Il ne l’est pas d’avantage aux listes du Front de gauche ou de Lutte ouvrière qui reproduisent de même leurs scores d’il y a cinq ans.

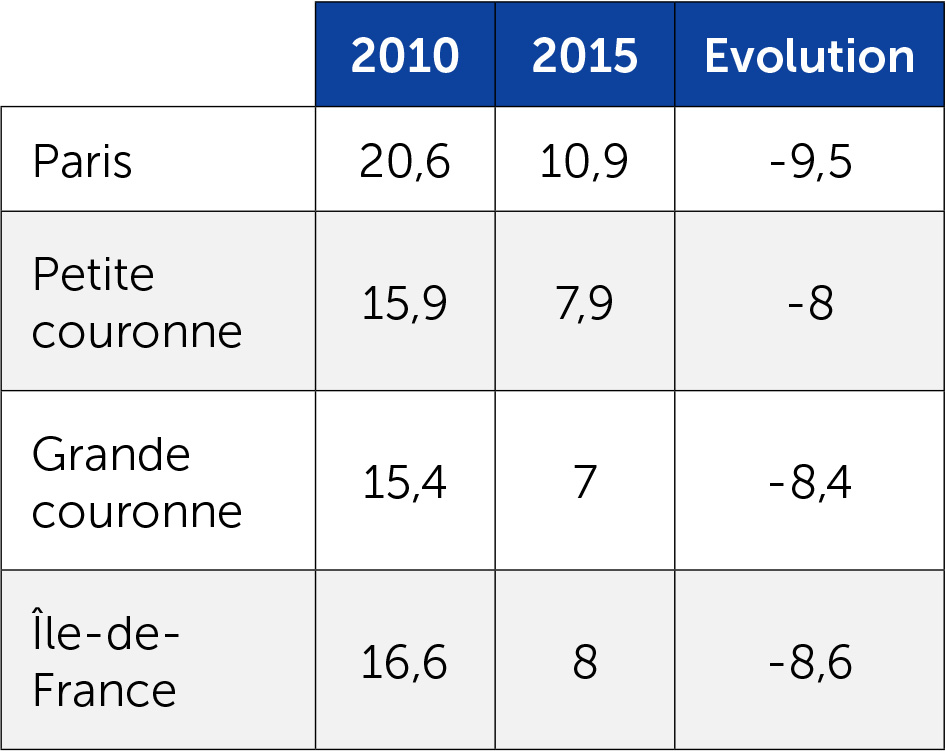

Le recul est en fait dû quasi exclusivement à la liste d’EELV qui perd en 2015 un peu plus de la moitié de son électorat de 2010. Ce recul est général sur tout le territoire régional, encore plus accentué dans la zone de force parisienne de Verts que dans les autres départements (tableau 4). Même si on considère que le score de 2010 de 16,6 % constitue un point atypique dans l’histoire électorale des Verts en Île-de-France, il faut noter que celui de 2015 prolonge une succession de revers écologistes, amorcés à l’élection présidentielle de 2012 (2,7 % pour leur candidate Eva Joly) et confirmés lors des élections européennes de 2014 (9,4 %).

Le second signe de fragilité de la gauche le 6 décembre 2015 est que son score ne profite pas du recul de l’abstention par rapport à 2010.

La corrélation5qui traduit la relation entre la gauche et l’abstention6 n’est que de -.21 alors qu’une corrélation de -.79 lie le score de la droite à celui de l’abstention : plus l’abstention est faible, plus le score de la droite est élevé. En d’autres termes, c’est elle et non la gauche qui tire les bénéfices de la mobilisation des électeurs.

Le troisième signe de fragilité est l’affaiblissement du clivage gauche-droite qui avait si efficacement consolidé la position dominante de la gauche aux deux élections régionales précédentes.

Aux élections régionales, en 2004 la corrélation entre la gauche et la droite est de -.91 et en 2010 de -.95. Mais en 2015, elle n’est plus que de -.75. Certes le clivage gauche-droite demeure puissant, mais il n’exprime plus à lui seul le sens du scrutin. Son affaiblissement procède d’un processus continu observable dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2012 et confirmé aux élections européennes de 2014.

Calculées cette fois-ci sur la base des 1 300 communes de l’Île-de-France, les corrélations sont de -.72 au premier tour de l’élection présidentielle de 2012, de -.42 aux élections européennes de 2014 et seulement de -.36 au premier tour des élections régionales de 2015. Le processus de desserrement du clivage gauche-droite est donc bien continu, en relation avec la perturbation entraînée par la présence du Front national qui en entrant en 2012 dans l’ère Marine Le Pen connaît une remontée spectaculaire de son audience.

Le dernier signe de fragilité de la gauche est la conséquence du précédent : pour la première fois en 2015 elle pâtit de la tripartition du champ politique provoquée par l’installation durable du FN.

En 2004 comme en 2010, les scores de la gauche sont indépendants de ceux du FN, ces derniers n’entrant en concurrence qu’avec les forces de droite comme en témoignent des coefficients de corrélation entre la droite et le FN de -.43 en 2004 et encore de -.25 en 2010 quand le Front national est dans sa phase de basses eaux. En 2015 en revanche, le retour du FN à un niveau encore jamais atteint en Île-de-France (18,4 %)7 se traduit par une offensive réussie en direction de l’électorat de gauche (corrélation de -.40) plus importante que celle qui se poursuit à droite (corrélation de -.31).

Pour apprécier le processus qui a conduit à la fragilisation de la gauche dès le premier tour de 2015, on a retenu trois indicateurs qui décrivent l’hétérogénéité des territoires de l’Île-de-France. Le premier indicateur classe les huit départements franciliens en trois strates selon le gradient qui décrit leur plus ou moins grande distance au centre parisien. Outre la capitale, on a distingué les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne) de ceux de la grande couronne (Essonne ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Val-d’Oise).

Les deux autres indicateurs sont basés sur les caractéristiques des 1 300 communes franciliennes. L’indice de défaveur sociale8 distingue trois degrés dans les difficultés rencontrées au plan social par leurs habitants. La typologie des communes urbaines et rurales est fondée sur l’examen de la morphologie des communes. Elle distingue les plus grandes villes-centres densément peuplées (Paris et les villes de plus de 200 000 habitants) des villes de banlieue de densité intermédiaire qui gravitent autour de ces centres, et des villes peu denses isolées en milieu rural qu’elle sépare des communes rurales9 (tableau 5).

Le recul de la gauche en 2015 par rapport à ses résultats de 2010 est général et n’a pas la même ampleur dans les différentes catégories de territoires infrarégionaux. À Paris, les pertes sont réduites à 5,4 %, exclusivement dues à l’effondrement du score des Verts qui n’empêche pas la gauche de demeurer majoritaire (50,3 %) loin devant la droite (38,5 %). Mais le recul prend une toute autre importance en petite couronne (-13,5 %) ou dans la grande couronne (-13,8 %) qui rassemblent à elles deux plus de 80 % du corps électoral francilien10. En Grande Couronne, la Seine-et-Marne est particulièrement atteinte avec un recul de -16,1 % devant l’Essonne (-13,8 %), le Val-d’Oise (-13,1 %) et les Yvelines (-12,2 %). La Seine-et-Marne est le seul département de la périphérie Est de la région où toutes les familles de la gauche perdent significativement du terrain en 2015, à l’exception du Front de gauche qui retrouve son niveau de voix de 2010 (5 %). A contrario, l’extrême gauche perd l’essentiel de son score de 2010 (de 4,6 % à 1,7 %), la liste du PS recule de 5 % (20,4 % au lieu de 25,4 % à la liste Huchon en 2010) et les Verts de 8 %, ni plus ni moins que dans les autres départements de l’Île-de-France.

Au total en 2015, la gauche marque le pas avec à peine plus d’un tiers des suffrages en grande couronne (35,7 %), dans les villes isolées (36,9 %) ou en milieu rural (35,2 %). De même elle recueille seulement 35 % des suffrages dans les communes où la défaveur sociale est la plus faible alors qu’elle faisait jeu égal avec la droite dans ces communes en 2010.

Les territoires où les résultats du FN en 2015 s’accroissent très significativement par rapport à la moyenne régionale de ce parti, progression toujours supérieure au double de son audience en 2010, se situent dans la grande couronne (24 %) dont le FN devient la première force politique, dans les villes isolées (26 %) et en milieu rural (24,7 %), autant de territoires où le recul des listes socialistes s’ajoute à la déroute des Verts.

Le recul de la gauche doit peu à la progression de la droite comme le suggéraient déjà les corrélations présentées plus haut. Cette dernière renforce ses positions surtout dans les communes où les difficultés sociales sont les moins nombreuses (5,5 %) et qui figuraient déjà parmi ses zones de force en 2010. Mais ces avancées de la droite – plus mesurées – dans les autres catégories de communes sont suffisantes pour faire progresser son audience par rapport à 2010. Le même phénomène de rattrapage des scores faibles s’observe dans les villes de banlieue de densité intermédiaire et les villes isolées. Leurs scores se rapprochent de ceux traditionnellement plus élevés obtenus en milieu rural. Au total les mouvements observés dans les différents types de territoires permettent à la droite non seulement de progresser mais surtout d’uniformiser son audience sur l’ensemble de l’Île-de-France quand celle de la gauche tend au repli sur les territoires infrarégionaux qui lui sont traditionnellement le plus favorables.

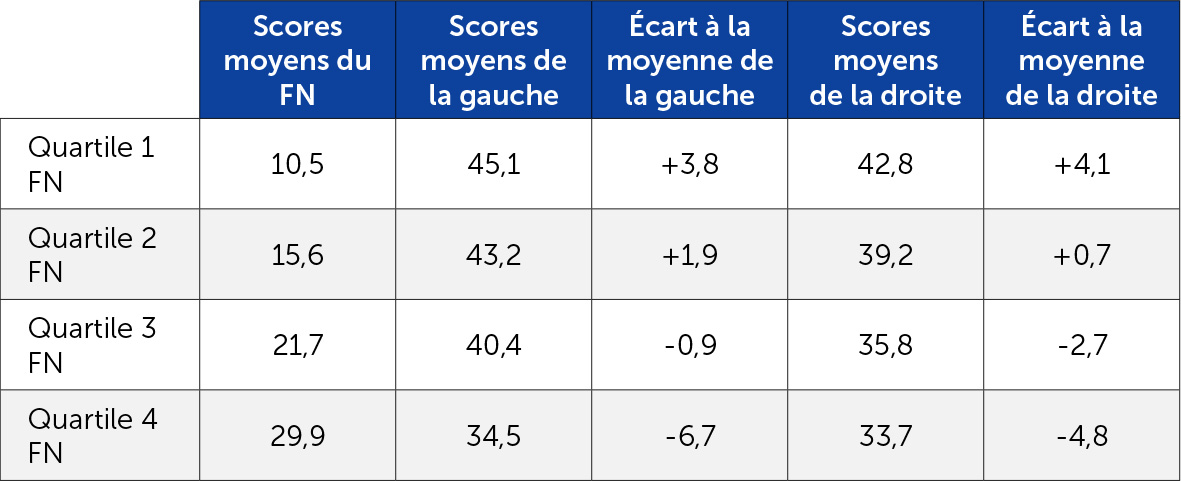

L’analyse des scores du Front national, calculés en pourcentages aux exprimés, et regroupés en quartiles des cantons de la région, montre que dans les territoires où le FN est en terres de missions ou réalise des scores plus faibles que sa moyenne régionale, la gauche comme la droite font leurs meilleurs résultats. Alors que dans le quartile où le FN est le plus fort, la gauche est à 6,7 points de sa moyenne et la droite seulement à 4,8. Au premier tour le Front national nuit plus à la gauche qu’à la droite (tableau 6).

À l’issue du premier tour, la somme des suffrages recueillis par la gauche – supérieure à celle dont la droite pouvait se prévaloir (41,3 % contre 38,5%) – a contribué à masquer les deux points faibles de la majorité sortante pour affronter le tour décisif.

Le premier point faible est l’effet créé par la différence des scores de premier tour entre la liste Bartolone – 25,3 % – et celle de Valérie Pécresse – 30,5 % – qui part avec un avantage de plus de 5 points sur la liste de la majorité sortante vers le second tour. Même si cette avance de la liste Pécresse s’explique surtout par le rassemblement partisan de la droite réalisé avant le premier tour contrairement à la gauche, sa nette avancée sur la liste Bartolone de premier tour rend désormais plausible une alternance politique à l’issue du second tour.

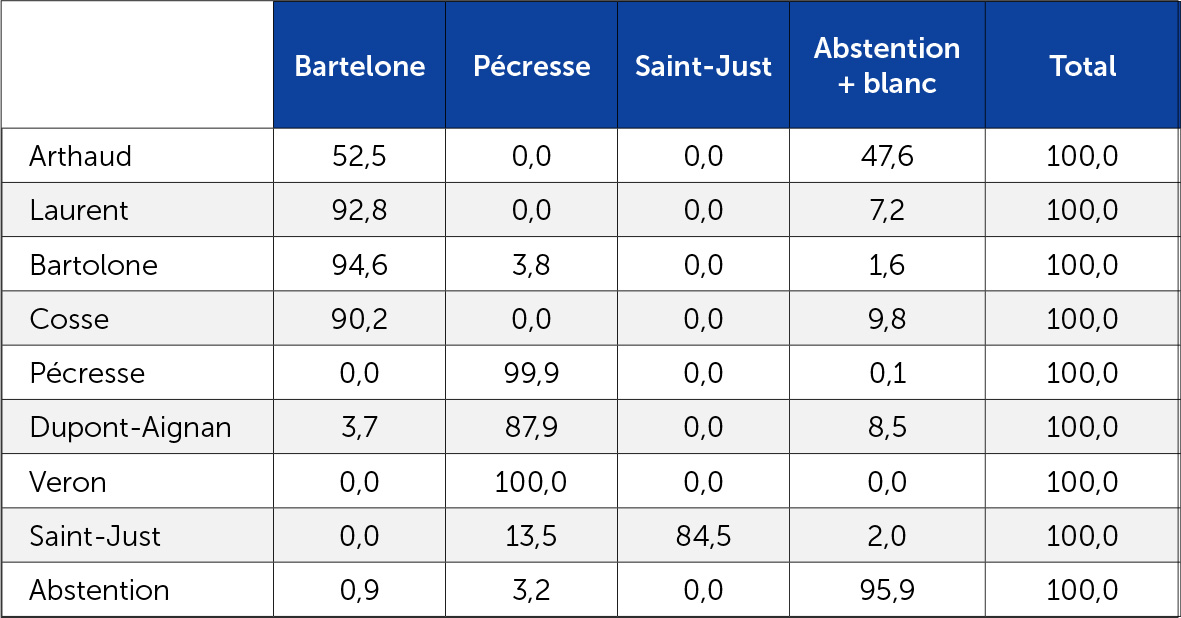

Le second point faible de la liste d’union de la gauche est l’effondrement des scores des Verts au premier tour et dans une moindre mesure11 la quasi-disparition de l’électorat d’extrême gauche qui ne représente plus que 1,4 % des suffrages en 2015 (au lieu de 3,7 % en 2010). La matrice des coefficients de régression qui rend compte des transferts de votes du premier au second tour (tableau 7) montre que mis à part les faibles reports prévisibles des électeurs de la liste Lutte ouvrière sur la liste Bartolone (52,5 %), ceux des électeurs du Front de gauche (92,8 %) et des Verts (90,2 %) ont bien fonctionné12. Mais compte tenu des médiocres niveaux de suffrages du premier tour, ces transferts ont été insuffisants pour contrebalancer les flux de nouveaux électeurs dont a bénéficié la liste Pécresse.

La liste de rassemblement de la droite est la seule des trois listes qui s’affrontent le 13 décembre à avoir profité du net recul (-8,6 %) de l’abstention au second tour. Pour preuve, le coefficient de corrélation qui exprime la relation entre le mouvement à la baisse de l’abstention et le mouvement à la hausse des suffrages de second tour de la liste de rassemblement des droites est de -.6613.

Car la liste de rassemblement de la droite a non seulement bénéficié de la remobilisation d’une partie des abstentionnistes du premier tour, mais elle s’est aussi enrichie de l’apport d’une minorité d’environ 13,5 % d’électeurs FN de premier tour. À l’aune de la masse de suffrages recueillis par le parti frontiste le 6 décembre (18,4 %), ces transferts représentent une manne de voix appréciable pour la liste de Valérie Pécresse. Au total, la progression de la liste de droite entre les deux tours atteint 5 % quand la liste d’union de la gauche ne gagne que 0,9 % des voix exprimées.

Si on ajoute aux points de faiblesse de la gauche au premier tour, la parole malheureuse de Claude Bartolone à l’égard de Valérie Pécresse et ses colistiers durant la campagne de second tour14, la courte défaite de la majorité sortante en Île-de-France est moins inattendue qu’elle a pu le paraître de prime abord.

La déclinaison des résultats du second tour selon la diversité des territoires infrarégionaux montre que les mouvements de l’entre-deux tours ont été d’amplitude comparable dans tous les types de territoires, à l’exception de Paris (tableau 8).

À Paris en effet il n’y a pas eu du tout de dynamique en faveur de la gauche entre les deux tours. Le recul affiché est faible – -0,7 % – mais s’observe dans la très grande majorité des arrondissements parisiens, seuls les 19e et 20e faisant état d’une légère mobilisation de gauche. Plus inquiétant pour la gauche, il apparaît que ce tassement d’influence au second tour ne concerne pas que la capitale régionale, mais touche l’ensemble de la catégorie des centres urbains (-0,2 %) alors que ceux-ci ont fait partie de longue date des territoires de force de la gauche. Il ne reste plus à la gauche comme « bastions » que les communes qui connaissent les plus grandes difficultés sociales où quasiment un électeur sur deux (49,6 %) lui a accordé son suffrage le 13 décembre.

*

* *

La défaite de la gauche en Île-de-France est en grande partie inscrite dans ses résultats de premier tour. Mais une élection qui se joue au tour décisif à 0,9 % au détriment de la majorité sortante peut ouvrir la porte à beaucoup de spéculations sur ce qu’aurait pu être son issue sans le dérapage verbal de la tête de liste de la majorité sortante dans la campagne de l’entre-deux tours. L’analyse électorale ne permet pas d’évaluer le prix de cette phrase malheureuse.

Mais le fait indiscutable est que la gauche vient de perdre pour la troisième fois en Île-de-France les élections locales qui se jouent depuis le début du mandat de François Hollande. Faisant suite aux élections municipales de 2014 et départementales de mars 2015, les élections régionales achèvent de perturber l’équilibre politique des pouvoirs territoriaux au bénéfice de la droite francilienne qui pilote aujourd’hui la majorité des villes et des départements, la nouvelle agglomération parisienne « le grand Paris » et désormais la région.

Les élections européennes de 2014 et régionales de 2015 considérées cette fois en leur qualité d’élections intermédiaires annonceraient aussi une recomposition des allégeances politiques en Île-de-France comme ailleurs, ce qui dans la perspective de l’élection présidentielle de 2017 ne serait pas de bon augure pour l’avenir de la gauche non seulement dans la région capitale mais aussi au niveau national.

Jean Chiche

Chercheur CNRS au CEVIPOF (Sciences Po)

Et Elisabeth Dupoirier

Directrice de recherches FNSP, associée au CEVIPOF (Sciences Po)

———-

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

La session qui s’achève le 11 juillet peut paraître décevante. Beaucoup de députés disent leur lassitude et leur sentiment d’impuissance....

Quand j’ai lu les propos tenus par Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, j’ai d’abord cru à une maladresse. Mais...

Les Européens marchent au désastre les yeux fermés, accrochés au confort d’un monde disparu. La France, elle, réarme, mais trop...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30