Quand le ministère de l’Éducation nationale bafoue le dialogue pour mieux imposer son arbitraire

Il est des décisions qui, par leur méthode comme par leur contenu, révèlent une conception défaillante de l’action publique. L’annonce...

8 mois avant la COP 21 qui aura lieu au Bourget du 30 novembre au 12 décembre 2015, Marie-Hélène Aubert, conseillère climat et environnement du président de la République revient sur les enjeux de la prochaine conférence sur les changements climatiques.

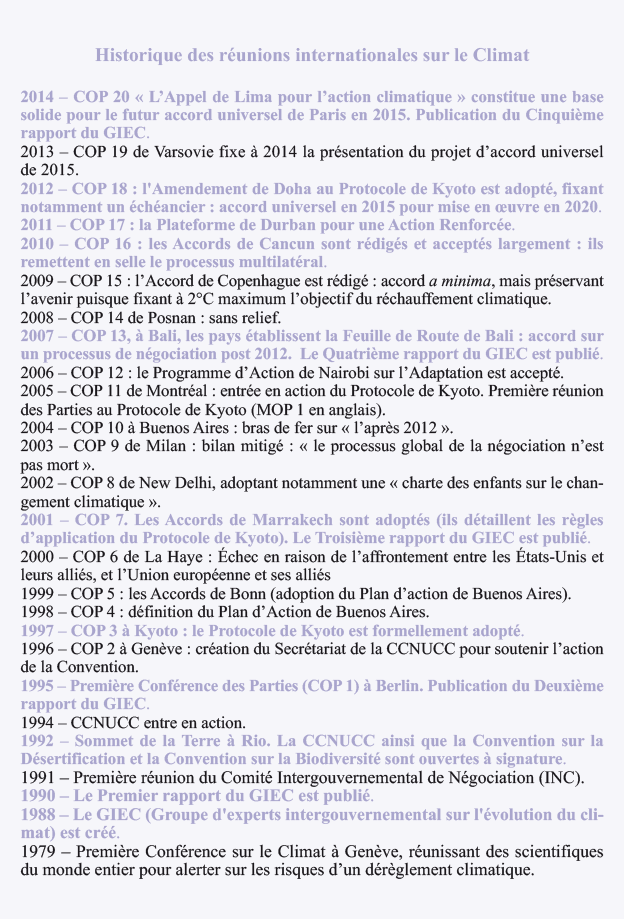

Béatrice Marre – Revue Politique et Parlementaire : Avant d’en venir aux enjeux de cette conférence et aux possibles engagements auxquels elle pourrait aboutir, pouvez-vous nous en brosser un rapide historique et nous en indiquer l’environnement géopolitique actuel ?

Marie-Hélène Aubert : Très brièvement, car tout est dit sur le site internet “cop21.gouv.fr”, je dirai ceci : tout d’abord, le sigle COP signifie “Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques”. La “Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques”, dite “CCNUCC”, a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été ratifiée par 196 “parties” (c’est-à-dire pays). Cette conférence mondiale se tenant chaque année, la COP de Paris est donc la 21e, d’où son nom de “COP 21”.

La CCNUCC est une convention-cadre universelle de principe, qui reconnaît l’existence d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). La COP est l’organe suprême de la convention-cadre, et a pour mission de prendre des décisions afin de respecter les objectifs de lutte contre les changements climatiques. Les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité ou par consensus, d’où la difficulté pour parvenir à des engagements ambitieux et contraignants.

Béatrice Marre – RPP : Justement, beaucoup de gens pensent que rien n’avance, pourtant la CCNUCC a déjà enregistré des résultats significatifs : pouvez-vous nous rappeler les décisions les plus importantes prises au cours des vingt dernières années ?

Marie-Hélène Aubert : Oui, c’est vrai, depuis Rio en 1992, il y eut d’abord le “Protocole de Kyoto”, signé en 1997, pour une entrée en vigueur en 2005 (mais ratifié par seulement 84 pays), qui comportait, pour les signataires, des objectifs de réduction de GES différenciés selon les pays, pour parvenir à une réduction totale d’émissions d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d’engagement 2008-2012. Vint ensuite le Plan de Bali en 2007, qui abordait la question d’une seconde période d’engagement après 2012, puis la validation à Copenhague en 2009 d’un objectif commun visant à contenir le réchauffement climatique à + 2°C. Cancun, en 2010, a ensuite permis la concrétisation de cet objectif par la création d’institutions dédiées sur des points-clés, dont ceux de l’adaptation, le Fonds vert pour le climat ou le Mécanisme technologique (transferts de technologies “propres” des pays développés vers les pays pauvres). En 2011, a été adoptée la plate-forme de Durban (dite “ADP”) qui a pour mission de travailler à un “protocole”, à un instrument juridique ou à “un résultat ayant force de loi” qui sera opposable à toutes les parties à la Convention Climat de l’ONU, et de parvenir à un accord global en 2015. À Varsovie en 2013 tous les États se sont engagés à communiquer leurs “contributions”, c’est-à-dire les efforts qu’ils comptent engager pour réduire leurs émissions de GES avant la Conférence de Paris. Enfin, “L’Appel de Lima”, l’an dernier, auquel la France a beaucoup travaillé, notamment en sa qualité de future Présidente de la COP 21, appelle à une action résolue d’une part sur l’avancée du processus de négociation, et d’autre part sur la construction d’un agenda des solutions émanant des acteurs non-étatiques.

Béatrice Marre – RPP : Vous pensez donc que les choses ont suffisamment changé, dans la dernière période, pour permettre un succès de la Conférence de Paris ? En d’autres termes, quelle est la situation à un peu plus de six mois de la Conférence ?

Marie-Hélène Aubert : On ne peut être absolument sûr du résultat, néanmoins plusieurs indices récents autorisent un certain optimisme.

En premier lieu, la position des États-Unis d’Amérique – 2e émetteur de gaz à effet de serre en volume, après la Chine –, a beaucoup évolué, sous l’impulsion du Président Obama d’abord, mais aussi en raison d’une mobilisation citoyenne croissante des Américains sur cette question, en partie liée à l’amplification des catastrophes naturelles, et enfin pour des motifs économiques : une compétition mondiale féroce s’est engagée sur les “green technologies”.

Une deuxième évolution est apparue, en Chine cette fois – qui n’a admis que récemment, en 2010, être devenue le premier émetteur de GES –, devant les conséquences sanitaires (et donc le coût), de plus en plus évidentes de la pollution des villes, sous des pressions internes à l’appareil d’État, et également face à la compétition économique évoquée.

C’est ainsi qu’a été signé, le 12 novembre dernier à Pékin, un accord historique entre ces deux pays (sachant que ni l’un ni l’autre n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto) qui représentent à eux seuls 45 % des émissions mondiales de GES, là où l’Union européenne n’en produit que 12 % ; c’est la première fois que les États-Unis s’engagent sur une réduction de leurs émissions (25 à 28 %, par rapport à 2005, d’ici 2025). Tout comme c’est une première de voir la Chine s’engager sur la fin de l’accroissement de ses émissions d’ici 2030 “ou plus tôt si possible”. Certes, cet accord n’est pas contraignant (ni contrôle, ni sanction) ni très ambitieux, mais il présente une très haute valeur symbolique.

Le troisième signe positif est la bonne volonté générale des 195 pays pour conclure cet accord universel, tant la certitude est maintenant installée des risques considérables que ferait courir à l’humanité une hausse de la température mondiale de plus de 2°C, sans parler de la réalité des “réfugiés climatiques”, qui se comptent déjà en centaines de milliers.

Il faut enfin souligner la valeur d’exemple que donne l’Union européenne, qui avait adopté, en 2008, l’objectif des 3×20 pour 2020 (20 % de baisse des GES, 20 % d’énergies renouvelables, 20 % d’économies d’énergie), et cet objectif sera atteint, et en novembre 2014, a adopté l’objectif de 40 % de baisse de ses GES en 2030, l’objectif final étant la neutralité carbone.

Béatrice Marre – RPP : Si vous deviez résumer les enjeux principaux de cette conférence ?

Marie-Hélène Aubert : J’en vois trois majeurs.

Tout d’abord, bien sûr, l’adoption d’un accord universel contraignant, ce qui signifierait que la totalité des 195 États-membres de l’ONU s’engageraient à le faire ratifier par leurs instances nationales. Ce serait une première, aucun des accords précédents – à commencer par la convention-cadre sur le changement climatique, signée en 1992 par 26 États seulement – n’ayant jamais réuni l’ensemble des pays du monde.

Le deuxième enjeu concerne, précisément, le degré de contrainte que comportera cet accord et la forme juridique qui sera retenue pour en assurer le respect. Il faut rappeler en effet que, parmi les centaines d’organisations internationales existantes, seules trois d’entre elles prennent des décisions véritablement contraignantes, le Conseil de sécurité des Nations unies et la Cour internationale de justice de La Haye, sur les questions de sécurité et de droit, et l’Organe de règlement des différends de l’organisation mondiale du commerce, sur les questions économiques.

Le troisième enjeu est celui d’un accord ambitieux : plus personne ne conteste le seuil des 2°C d’augmentation de température depuis le début de l’ère industrielle comme étant une limite à ne pas franchir si l’on veut préserver un avenir acceptable à l’humanité.

Béatrice Marre – RPP : Malgré l’urgence, maintenant avérée, il semble difficile d’exiger les mêmes efforts de la part des pays les plus en difficulté – ou les moins “pollueurs” – que ceux que devraient accomplir les pays les plus riches – ou les plus pollueurs – ?

Marie-Hélène Aubert : Bien entendu, et c’est pour cette raison que deux principes sous-tendent cette négociation : celui de la responsabilité commune mais différenciée (c’est-à-dire que les contributions à l’effort varient selon le niveau de développement des pays, dans le cadre d’une responsabilité commune) et le principe d’équité qui implique une répartition juste et équitable des efforts et la solidarité internationale.

Béatrice Marre – RPP : Comment définiriez-vous le rôle de la France dans cette grande bataille ?

Marie-Hélène Aubert : Je crois que la France a toujours occupé une place centrale dans la lutte contre le réchauffement climatique :

François Mitterrand imprima sa marque au Sommet de la Terre, à Rio, en affirmant, dans son discours du 13 juin 1992 : “Notre terre souffre à la fois des rigueurs des climats et des fureurs des hommes, on n’apaisera pas les unes sans maîtriser les autres”.

Jacques Chirac ouvrit le sommet de la Terre de Johannesburg, le 2 septembre 2002, par la célèbre formule : “Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”.

François Hollande, quant à lui, a annoncé dès septembre 2012, lors de la conférence environnementale, qu’il proposerait que la France soit le pays hôte de la Conférence mondiale de 2015, en cohérence tant avec le projet de transition énergétique national qu’avec son action pour une politique climat-énergie européenne beaucoup plus ambitieuse et articulée. Depuis l’officialisation de la présidence française de la COP 21 de 2015, le Président de la République a multiplié les déplacements et interventions sur les enjeux climatiques, et notamment lors de son déplacement aux Philippines, en février 2015, à travers “l’appel de Manille”.

Avec cette “fusée à trois étages”, national, européen et international, la France mène une politique volontariste et d’une grande cohérence.

Béatrice Marre – RPP : Un mot de conclusion ?

Marie-Hélène Aubert : Oui, deux même !

Le véritable enjeu, à mon sens, est que la lutte contre le changement climatique puisse constituer une opportunité de développement et de progrès, a fortiori pour les pays les plus pauvres.

Enfin, je dirai qu’avec ou sans accord, nous travaillons d’arrache pied à ce qu’il y ait un accord, la dynamique créée par la COP 21 de Paris est d’ores et déjà en route.

Marie-Hélène Aubert, Conseillère auprès du président de la République pour les négociations internationales climat et environnement sur la Conférence de Paris (COP 21)

Il est des décisions qui, par leur méthode comme par leur contenu, révèlent une conception défaillante de l’action publique. L’annonce...

L’article 13 de la Constitution de 1958 rend parfaitement compte, si l’on en doutait encore, des vestiges monarchiques de notre...

Il y a des crises visibles. Et puis il y a celles qui travaillent les sociétés en profondeur sans faire...

Début février, l’Argentine de Javier Milei annonçait la signature d’un accord de commerce et d’investissement réciproque avec les États-Unis de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30