Tech – Le prêt adossé aux GPU : innovation financière ou château de cartes de l’IA ?

Un processeur graphique (GPU) est un circuit électronique capable d'effectuer des calculs mathématiques à grande vitesse. Sa capacité à traiter...

Si les scrutins départementaux des 22 et 29 mars 2015 ont été organisés selon des procédures très nouvelles, si du coup la campagne électorale a été beaucoup plus animée qu’en 2011, l’abstention est restée à un niveau élevé.

Le niveau de l’abstention s’explique par une tendance haussière pérenne, que l’on observe à tous les scrutins, sauf l’élection présidentielle. Au-delà des conjonctures de chaque élection, cette tendance traduit une transformation de la culture politique. Le sens du devoir électoral s’affaiblit, voter étant de plus en plus considéré comme un choix volontaire que l’on opère lorsqu’on est convaincu que se déplacer aux urnes a un sens. Les Français sont de plus en plus critiques à l’égard de toutes les élites politiques, ce qui rend la mobilisation plus difficile. Souvent mécontents, avec l’impression que leur vote est inutile et qu’ils ne sont pas assez compétents pour faire un choix éclairé, les citoyens doutent, hésitent, mais on ne peut parler d’une grève des urnes qui remettrait en cause la démocratie représentative.Le mode de scrutin départemental a été entièrement repensé dans le cadre des débats sur l’organisation territoriale du pays. Dès 2008, le président Sarkozy avait souhaité simplifier la structure des collectivités locales. Après quelques mois d’hésitation où l’existence des départements faisait débat, la loi adoptée fin 2010 prévoyait seulement des formes de rapprochement entre les départements et les régions, les deux instances devant désormais être représentées par une seule catégorie d’élus, les conseillers territoriaux, qui auraient été choisis au scrutin majoritaire de circonscription, dans des cantons reconfigurés, pour siéger dans deux assemblées, départementale et régionale. Cette réforme fut contestée par la Gauche, notamment parce qu’elle sacrifiait la parité entre hommes et femmes établie depuis 2004 dans la constitution des listes de candidats pour les régionales. Le Parti socialiste avait promis d’abroger cette réforme s’il arrivait au pouvoir.

La nouvelle majorité élue en 2012 ayant tenu parole, il fallait proposer une nouvelle réforme. Avant même de revoir l’agencement des relations et compétences entre collectivités locales, c’est le nouveau mode de scrutin départemental qui a été défini par une loi de mai 2013. L’innovation est de taille puisqu’il ne semble exister aucun système de ce type dans un pays étranger. Le scrutin reste majoritaire à deux tours, mais il est désormais “binominal” : on élit dans chaque canton un binôme de candidats – un homme, une femme – qui se présentent solidairement, mais ne sont pas tenus d’être unis ensuite dans l’exercice de leur mandat. La parité est ainsi automatiquement établie parmi les élus1. Et le système peut favoriser les accords électoraux entre partis proches puisque l’un n’a plus à s’effacer devant l’autre.

Le nombre de cantons est à peu près divisé par deux (2 054 au lieu de 4 035 antérieurement) de manière à ce que le total des élus soit stable. Autre aspect important de la réforme : au lieu de renouveler le conseil général par moitié tous les trois ans, la nouvelle assemblée départementale est élue en une seule fois2, tous les six ans, ce qui contribue à revaloriser l’élection et à lui donner une signification politique nationale renforcée. Les basculements de majorité seront plus brutaux que dans le précédent système.

Il fallait donc redécouper les cantons pour les adapter aux nouvelles règles du scrutin, mais aussi pour se mettre en conformité avec les insistantes demandes du Conseil constitutionnel. Le découpage datait pour l’essentiel des origines des départements (les 3/5 n’avaient pas été modifiés depuis 1801), les inégalités démographiques étaient énormes. Ainsi, dans la moitié des départements, l’écart de population entre cantons allait au moins de 1 à 10. Dans le cas le plus extrême, il s’étalait de 1 à 47 (d’après une circulaire ministérielle du 12 avril 2013 aux préfets) ! Le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé plusieurs fois sur la nécessité de respecter “l’égalité devant le suffrage”, et donc de ne pas accepter des différences de population excédant 20 % par rapport au chiffre moyen de population par circonscription. Il est donc prévu d’appliquer ce critère au département (sauf exceptions limitées, géographiquement justifiées, prévoit la loi). Par ailleurs chaque nouveau canton doit avoir un territoire continu, les communes de moins de 3 500 habitants ne peuvent être affectées à deux cantons différents, mais un canton peut être à cheval sur deux circonscriptions législatives ou deux intercommunalités.

Les préfets étaient chargés de discuter d’abord avec le président du conseil général et les principaux élus départementaux, puis d’adresser au ministère de l’Intérieur un rapport global. Le bureau des élections de ce ministère a alors finalisé une carte nationale, sur laquelle les préfets ont pu réagir. Le projet validé a été soumis pour avis aux conseils généraux. Des oppositions très nombreuses se sont élevées, notamment de la part des élus ruraux qui avaient le sentiment que les départements étaient jusque là la seule collectivité territoriale qui prenait en compte leurs intérêts et qu’ils perdaient ainsi un pouvoir important. Etait aussi contestée la taille géographique des cantons qui rendrait difficile le travail de représentation des élus ruraux. Et évidemment, comme toujours en pareille circonstance, le découpage a été accusé de partialité politicienne en faveur de la majorité3.

Les avis émis par les conseils généraux (défavorables dans 58 % des départements) n’ont pas été beaucoup pris en compte et ne pouvaient d’ailleurs souvent pas l’être, au vu des critères devant être respectés. La carte a ensuite été soumise au Conseil d’état et des décrets pris par le gouvernement pour entériner le découpage dans chaque département. De très nombreux recours ont alors été formulés (2 628) que le Conseil d’état a tous refusés4.

Ces transformations du système de représentation ont eu plusieurs effets sur la campagne électorale. Mais le plus important a été la médiatisation beaucoup plus forte puisque désormais presque toute la France vote et que les enjeux nationaux du scrutin en sont renforcés. En 2011, lors des dernières élections cantonales, la campagne avait été presque inexistante dans les médias nationaux. Seulement relayés par les journaux et radios locales, les candidats et les programmes étaient restés largement ignorés d’une grande partie de l’électorat. L’opinion publique s’intéressait alors davantage aux grands événements internationaux et aux élections présidentielles de 2012 en préparation qu’à cette obscure élection locale. Ce n’est plus complètement le cas en 2015 où la campagne est beaucoup plus significative. L’opposition critique fortement la réforme du mode de scrutin, son caractère précipité et le flou sur les compétences futures des départements puisque la loi devant les fixer n’est pas encore votée et qu’elle n’a été approuvée en première lecture à l’Assemblée que deux semaines avant le premier tour. La position du gouvernement a d’ailleurs été très évolutive sur le sujet, depuis une position visant à une disparition plutôt rapide des départements à une position beaucoup plus nuancée et au maintien presque intégral de leurs compétences5.

La conjoncture politique a aussi favorisé la médiatisation nationale. Les attentats terroristes de janvier avaient entraîné une remontée sensible, mais éphémère, de la cote de popularité du président de la République et du Premier ministre6 ; la majorité pouvait ainsi espérer mieux se faire entendre dans la bataille électorale. Comme toujours, du fait des centres d’intérêt des publics, les média ont concentré leurs messages sur le jeu politique plutôt que sur les enjeux spécifiques du scrutin départemental7.

Après des élections européennes qui avaient mis en évidence la déroute des socialistes, le résultat médiocre de l’UMP mais la montée très significative du FN, semblant franchir un palier dans le soutien électoral, les observateurs s’interrogeaient sur le rapport de force entre tendances politiques. Le scrutin apparaissait très important pour évaluer le niveau “réel” du Front national, que les sondages situaient à un score historique dans les dernières semaines avant le scrutin (autour de 30 % des suffrages), ce qui pouvait à court terme mettre en difficulté la droite de gouvernement et faisait apparaître Marine Le Pen comme ayant beaucoup de chances d’être présente au second tour de la présidentielle de 2017. Dans cette conjoncture, François Hollande et Manuel Valls ont choisi de politiser et nationaliser la campagne électorale en cherchant à mobiliser les électeurs sur le danger représenté par le Front national, stratégie qui permet d’éviter d’avoir à s’expliquer sur son bilan, mais qui est plutôt inhabituelle. Souvent, la majorité au pouvoir essaye de limiter l’expression des mécontentements lors d’élections intermédiaires en dépolitisant le scrutin, c’est à dire en le présentant comme purement local, sans dimension politique majeure. Cette orientation localiste peut faire monter l’abstention car les enjeux locaux sont moins mobilisateurs que des grands thèmes nationaux, comme la lutte contre l’extrême droite. L’appel à la participation8 est cette fois clair, contrairement à 2011.

Le nombre et la structure des candidatures sont aussi susceptibles de jouer sur la mobilisation électorale si on accepte l’idée que le citoyen va plus facilement voter si sa tendance politique est présente dans son canton. En fait, le nombre de candidatures est sur le long terme plutôt à la baisse (tableau 1), entre 5.5 et 6 candidats de 1992 à 2004, à peine 5 depuis. Le faible nombre de candidats en 2015 peut résulter d’aspects structurels (un même binôme peut réunir les candidats de deux partis proches qui ont chacun un représentant, il a pu être difficile pour les petits partis de former des binômes mixtes). Mais il tient avant tout aux alliances ou divisions des principales forces politiques. Ainsi la très fréquente unité de candidature entre l’UMP et l’UDI a contribué à faire baisser le nombre de candidatures alors que la division de la gauche l’a augmenté. Le Front national est présent presque partout (dans 93 % des cantons, contre 71 % en 2011), par contre les candidats du centre autonome (Modem) et de l’extrême gauche sont en forte régression.

Si la campagne a été nettement plus médiatisée qu’en 2011, l’intérêt pour cette élection, tel que les sondages le mesurent, ne semble pas très fort. Peu de gens s’intéressent à l’action départementale, beaucoup moins qu’à l’action des maires et même des régions. Seulement 29 % peuvent citer le nom exact du président du conseil général (IFOP, début mars 2015). Le jour du vote, seulement 31 % disent s’être intéressés à la campagne (IFOP), 46 % s’intéresser aux élections départementales (contre 55 % en 2011 selon Harris interactive). Ce faible intérêt ressenti, alors que la campagne était plus intense qu’en 2011, laissait présager une abstention forte9.

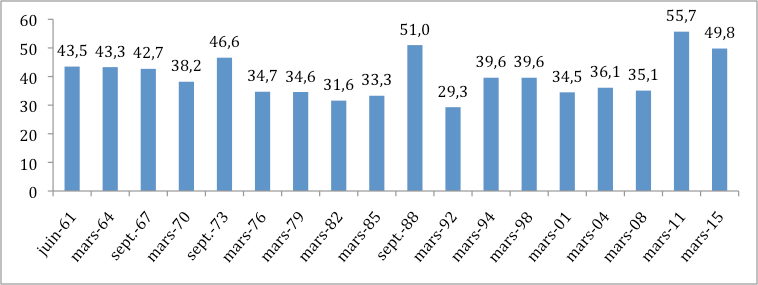

L’abstention avait battu un record en 2011 : 55,7 % des inscrits avaient boudé les urnes. La tendance à une abstention élevée était aussi visible lors du scrutin municipal de mars 2014 (37,9 % d’abstention contre 33,5 % en 2008) et européen de fin mai 2014 (57,8 % contre 59,4 % en 2009). Lors du premier tour départemental, le 22 mars 2015, l’abstention reste haute, mais elle est finalement moins élevée qu’annoncée avec 49,8 % des inscrits, auxquels il faut ajouter 2,4 % de suffrages blancs et nuls (1,3 % en 2011). Pour comprendre ce niveau d’abstention, il faut d’abord situer ces résultats dans une série longue (graphique 1).

Il apparaît clairement que la forte abstention cantonale n’est pas un phénomène récent et que les fluctuations ont été nombreuses. Au début de la Ve République, de 1961 à 1973, l’abstention dépasse en général 40 %. Elle baisse ensuite de 1976 à 1985 (seulement environ un tiers des inscrits), dans un contexte de forte mobilisation politique nationale. Droite et gauche s’opposent fortement sur les grandes orientations politiques. Les élections locales se politisent et fonctionnent beaucoup plus qu’avant comme des “élections intermédiaires”, dans lesquelles les électeurs de l’opposition se mobilisent davantage que ceux de la majorité.

1988 et 1992 sont deux scrutins tout à fait antithétiques. 1988 enregistre un record d’abstention (51 % au premier tour et 53 % au second) qui comporte plusieurs explications : on a voté quatre fois au printemps (deux tours de présidentielle et de législatives) et certains électeurs sont lassés, pas prêts à se déplacer à nouveau, ou ils ont l’impression d’avoir déjà exprimé leur orientation politique ; le pouvoir socialiste reconduit est encore en état de grâce ; le scrutin a lieu en septembre et non en mars comme habituellement. On sait que tous ces facteurs contribuent à une faible mobilisation. En mars 1992, aucun vote n’avait eu lieu depuis trois ans, le mécontentement à l’égard des socialistes était très fort dans l’opinion, un scrutin régional était organisé le même jour, produisant un effet d’entraînement sur la participation cantonale. L’abstention tombe à 29,3 %, un record de participation depuis au moins 193710.

Entre 1994 et 2008, l’abstention reste relativement basse, notamment parce qu’un autre scrutin est souvent organisé le même jour (élections régionales en 1998 et en 2004, municipales en 2001 et 2008). Mais 2011 semble introduire une rupture puisque l’abstention bat un record avec 55,7 % d’abstentions, 20 points de plus qu’en 2008. Il n’y a pas d’autre élection le même jour, susceptible d’être plus mobilisatrice. Comme rappelé antérieurement, la campagne a été très atone, notamment au niveau national. Dans une société très largement urbaine, les conseillers généraux sont très mal connus et leur rôle assez important dans la gestion des politiques publiques (de la solidarité avec les démunis aux routes et aux collèges…) est méconnue. Pour beaucoup, la politique de proximité est l’affaire de la commune, symbolisée par le maire. La réforme, en rééquilibrant la part des élus urbains dans la représentation départementale, pourrait faire un peu bouger les choses. Mais il ne faut pas oublier que, dans un climat de fort discrédit des élites politiques, de contestation du cumul des mandats, l’existence de représentants, dont le rôle n’est pas bien perçu, est souvent considérée comme une dépense inutile. Ce qui évidemment ne contribue pas à aller voter.

L’énorme poussée abstentionniste de 2011 est un peu limitée en 2015, mais le niveau reste très conséquent puisqu’un électeur sur deux n’est pas allé voter. La réforme – non achevée au moment de l’élection pour ce qui est des compétences – n’a pas revalorisé comme par miracle la conscience du devoir citoyen. On peut par contre penser que la stratégie de politisation de l’élection en fin de campagne a eu une certaine efficacité pour mobiliser des électeurs et limiter la désaffection de l’électorat de gauche11. Essayons d’un peu mieux comprendre les différentes dimensions de l’abstention qui se cumulent dans un taux global élevé.

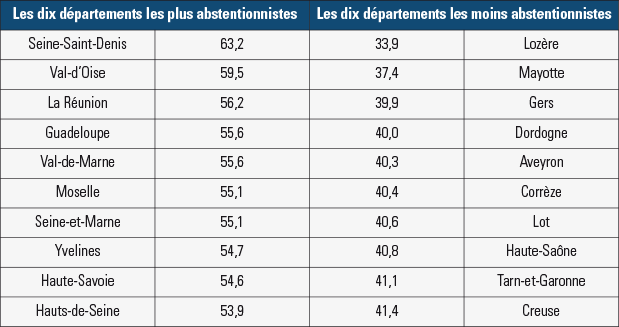

L’observation des taux d’abstention par département montre que les différences sont très fortes. Ils vont presque du simple au double entre les départements les moins abstentionnistes et ceux qui le sont le plus (tableau 2). Les pourcentages sont au plus haut dans les grandes villes, on trouve presque toute la région parisienne dans les dix départements les plus abstentionnistes. C’est bien avant tout le caractère urbanisé qui est le plus déterminant, les zones favorisées des grandes villes étant souvent assez abstentionnistes, à l’instar des Hauts-de-Seine ou des Yvelines. À l’inverse, les départements où l’abstention est la plus faible sont presque tous des départements ruraux, à population vieillissante (le rural économiquement dynamique, diversifié et rurbanisé est nettement plus abstentionniste, à l’instar de la Haute-Savoie). Ces fortes différences pouvaient déjà s’observer dans les élections cantonales antérieures. Ce qui montre que le rééquilibrage des cantons pour mieux représenter les villes n’a pas eu pour l’instant d’effet notable sur la participation : ce sont toujours les milieux ruraux qui perçoivent le mieux l’importance de ce scrutin.

Notons aussi dans les deux parties de la liste (sur le tableau 2) la présence de départements d’outre-mer, qui sont des régions monodépartementales. À la fois l’éloignement de la métropole12, le mécontentement à l’égard des hommes politiques, et peut-être le sentiment que le département est une institution superflue entre les communes et la région, pourraient expliquer les scores élevés à la Réunion et à la Guadeloupe. Dans le même temps, on vote beaucoup à Mayotte mais ce département très récent, où la France est porteuse des espoirs d’amélioration de la situation économique, n’a surtout qu’une seule assemblée, qui exerce à la fois les compétences d’un département et d’une région.

Bien sûr, les écarts de participation et d’abstention ne se limitent pas à des différences selon le critère urbain et rural. On peut observer des écarts selon les milieux sociaux d’autant plus forts qu’on prend en compte un niveau géographique fin à l’intérieur du même département. Ainsi, dans l’Isère, en général un peu plus abstentionniste que la moyenne de la population française et où l’abstention s’est établie au premier tour à 50,8 %, les taux d’abstention par canton vont de 58,9 % à l’Isle-d’Abeau, canton très urbanisé de la grande périphérie lyonnaise (avec une population très jeune, beaucoup de classes populaires et moyennes, à faible niveau de diplôme) à 41 % dans le canton de Matheysine-Trièves, région très étendue de montagne, avec une population très clairsemée et âgée). Presque toute l’agglomération grenobloise est assez abstentionniste (entre 50 et 56 %), à l’exception du très riche canton de Meylan (47 %). Dans les quartiers populaires sensibles, l’abstention peut être nettement plus importante (67 % à la Villeneuve et au Village olympique). La même observation vaut par exemple pour la Seine-Saint-Denis où l’abstention atteint 71,6 % dans le canton d’Epinay, 71,2 % dans celui d’Aubervilliers, à Saint-Denis 2 69,4 % et à Bobigny 68 %.

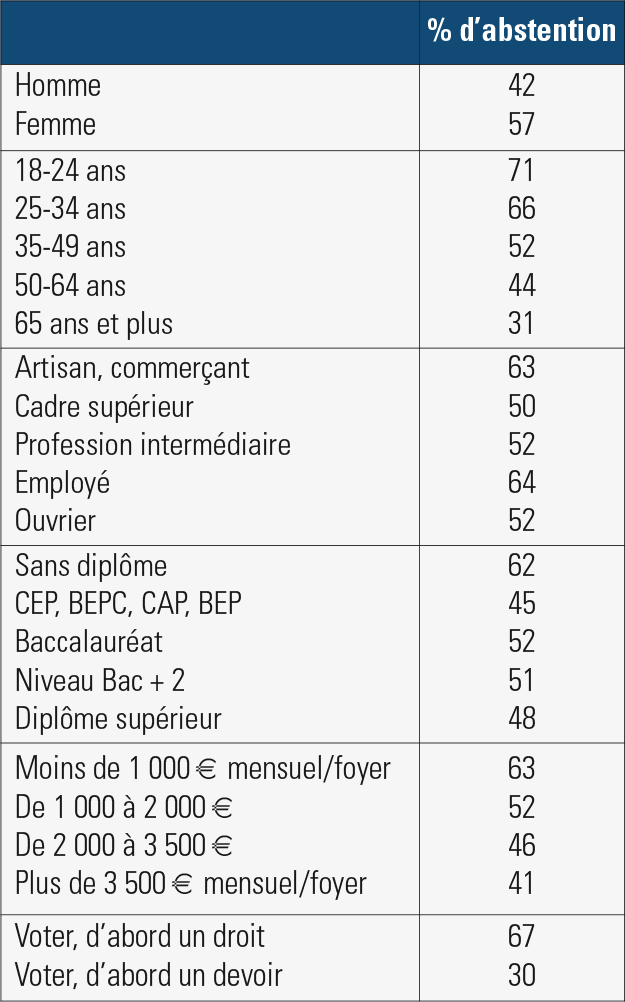

La sociologie de l’abstention comporte beaucoup de permanences par rapport à ce qu’on observe à chaque élection (tableau 3). C’est le clivage par âge qui est le plus fort. Tous les scrutins dont les enjeux sont faiblement perçus mobilisent très difficilement les jeunes générations (en fait, hélas, toutes les élections à l’exception des présidentielles). Presque les trois quarts des 18-24 ans se sont abstenus alors que moins d’un tiers des personnes de plus de 65 ans ont fait de même. Ces différences sont pour l’essentiel générationnelles et ne peuvent donc pas s’expliquer seulement par un retard des jeunes à l’intégration dans la vie active et dans les implications citoyennes de l’âge adulte. Elles s’expliquent essentiellement par un changement progressif de culture qui affecte les nouvelles générations. À l’ère de l’individualisation13, chacun veut faire des choix autonomes et n’aime pas beaucoup les principes intangibles. Le sens du devoir s’effrite, notamment en matière de vote. Voter est de plus en plus considéré comme un droit plutôt qu’un devoir. Dans cette conception individualisée, c’est un droit de décider si on va voter ou si on s’abstient14. Les partisans du vote considéré comme un droit que l’on exerce si on est convaincu qu’il y a une bonne raison de se déplacer pour exprimer un choix politique votent donc beaucoup moins systématiquement que les autres. C’est ce qu’on observe au bas de la partie droite du tableau 3. Ceux qui pensent que voter est un devoir ne sont que 30 % à s’être abstenus15 contre 67 % de ceux qui sont en faveur du vote-droit16. Il y a là une des raisons fondamentales – rarement soulignée par les observateurs des conjonctures politiques du moment – de la tendance haussière de l’abstention dans de nombreux pays européens depuis la fin des années 1980. L’abstention ne peut donc être identifiée à une “grève des urnes”, comme on le reverra plus loin en parlant des motivations de l’abstention.

Le clivage par niveau de revenu est aussi assez clair : les catégories à faibles ressources sont nettement plus abstentionnistes que les autres, comme le sont aussi les chômeurs (60 %), les salariés précaires (57 %) et les catégories populaires17. Il y a là un trait pérenne du phénomène abstentionniste, sa dimension sociale18 : la faible intégration sociale se traduit par une abstention plus élevée. On le voit aussi avec le statut du logement, les personnes propriétaires de leur logement, qui sont plus durablement et plus intensément insérées dans leur environnement local, ne sont abstentionnistes qu’à 38 % contre 62 % chez les locataires (source Opinionway). L’effet de l’insertion sur l’abstention apparaît peu sur le niveau de diplôme car celui-ci est aussi lié à l’âge. On voit seulement que les personnes sans diplôme (présumées socialement marginales) votent peu bien qu’elles soient âgées ; les autres niveaux scolaires sont très proches dans leur abstention enregistrée, du fait des effets croisés de l’âge et de l’instruction : plus on est diplômé, plus on vote, mais plus on est diplômé, plus on est aussi jeune et, donc, plus on s’abstient.

La différence selon le genre, avec des femmes sensiblement plus abstentionnistes que les hommes (un écart de 15 points19, qu’on retrouve aussi au second tour dans le sondage IFOP jour du vote), est très étonnante. On sait qu’historiquement les femmes ont été plus abstentionnistes que les hommes jusqu’à la fin des années 197020 mais qu’il n’y a plus de différence significative depuis. Or, on voit ici réapparaître cette différence dans un scrutin qui, pour la première fois à ce type d’élection, permet aux femmes d’avoir autant de représentantes que les hommes ! Cet écart, vue son importance, ne semble pas pouvoir s’expliquer par le fait que les votants sont âgés et que, dans cette génération d’anciens, les femmes pourraient rester marquées par une plus faible participation électorale (comparée à celle des hommes de même âge). Ce phénomène devrait être visible sur tous les scrutins intermédiaires avec un corps électoral vieillissant, ce que les sondages ne semblent pas avoir noté21. Le mystère reste donc entier et on hésite entre une interprétation sur le fond et un biais d’échantillonnage.

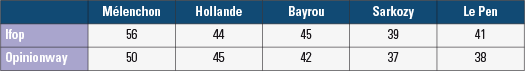

L’orientation politique des individus est aussi une des explications de l’abstention. Beaucoup d’abstentionnistes ne sont pas complètement “hors du jeu politique”, ils peuvent être “dans le jeu” et émettre un vote ou s’abstenir selon leurs choix politiques du moment22. En effet les citoyens ayant antérieurement voté en faveur de la majorité en place deviennent souvent mécontents du pouvoir exécutif et vont sanctionner par leur abstention dans les élections intermédiaires suivantes23 ceux qu’ils avaient antérieurement contribué à élire. On observe clairement un phénomène de ce type – d’abstentionnisme politique différentiel – sur les données de 2015 (tableau 4).

Les deux études montrent que les électeurs de droite et d’extrême droite sont nettement plus mobilisés que les autres. Mais l’électorat le plus en déshérence n’est pas l’électorat socialiste, mais celui de la gauche radicale. Le Front de gauche n’est présent que dans 58 % des cantons, il a souvent passé ailleurs des alliances à géométrie variable. L’électeur du FG peut s’abstenir soit parce qu’il n’a pas de candidat de sa couleur dans son canton, soit parce qu’il a été déçu par Jean-Luc Mélenchon, soit parce qu’il désapprouve la stratégie du Front de gauche depuis 2012, ou encore parce qu’il ne sait pas exactement où se positionne désormais son parti mais qu’il souhaite marquer son opposition à la gauche de gouvernement.

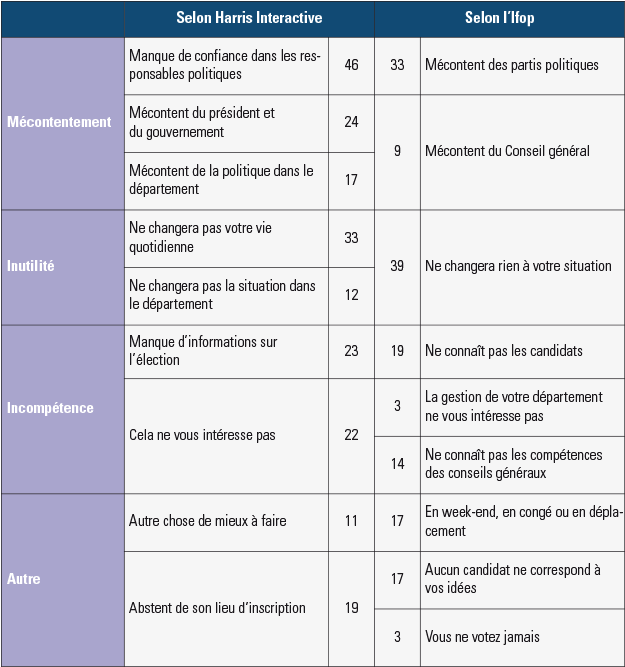

Toutes les explications “objectives” de l’abstention ne doivent pas faire oublier les raisons subjectives que les individus peuvent donner pour justifier leur comportement. Quelles que soient les formulations adoptées, les questions de motivations24, posées assez régulièrement ces dernières années dans des sondages à l’occasion de différents types de scrutin, permettent d’isoler trois grandes explications, qu’on retrouve encore en 2015 (tableau 5) : le mécontentement, l’inutilité du vote, l’incompétence. On peut considérer ces trois grandes motivations comme ayant à peu près le même poids dans l’opinion25. De manière peu étonnante, la méfiance à l’égard des élites politiques (soit de manière globale, soit plus précise : les partis, le pouvoir national, le pouvoir départemental) est une des justifications importantes de l’abstention. Mais le sentiment que voter est inutile joue aussi, cette inutilité pouvant être appréhendée soit pour l’individu (le résultat du vote n’aura aucune influence sur sa situation personnelle), soit pour la société (le résultat du vote ne changera pas la situation économique et sociale)26. D’autres abstentionnistes vont justifier leur comportement par leur incompétence, ils ne s’intéressent pas aux enjeux départementaux et à la gestion publique d’un département et ont le sentiment de ne pas être assez compétents pour pouvoir choisir un candidat ou une tendance.

Nous avons laissé dans une catégorie résiduelle (bas du tableau) plusieurs aspects, d’ailleurs plus ou moins bien mesurés par les questions : le fait d’être dans l’impossibilité d’aller voter (absence du domicile ou du lieu d’inscription27), d’avoir préféré d’autres activités (ce qui peut rejoindre le désintérêt), d’être un abstentionniste constant (ce qui n’est pas facile à reconnaître devant un enquêteur), de n’avoir pas trouvé un candidat correspondant à ses idées.

Un certain nombre de personnes ont milité pour que les votes blancs et nuls soient décomptés séparément, ce qui est le cas depuis les européennes de 201428. De fait, la distinction a très peu d’intérêt car dans la pratique, les deux catégories expriment pour l’essentiel une volonté de ne pas choisir un candidat, avec des motivations exprimées qui sont à peu près les mêmes que celles de l’abstention29.

On observe au premier tour de 2015 une petite augmentation des votes blancs et nuls (2,4 % répartis en 1,6 % de blancs et 0,8 % de nuls) contre 1,3 % aux cantonales de 2011. La répartition géographique semble conforme au modèle habituel, observé depuis longtemps : les votes blancs et nuls sont rares, un peu moins nombreux dans les zones urbaines où on s’abstient beaucoup, un peu plus fréquents en milieu rural où on vote davantage. On le voit très bien en région parisienne où on trouve les départements les plus abstentionnistes mais où les blancs et nuls sont très limités (par exemple 1,4 % dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, 1,5 % en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d’Oise et dans les Yvelines). Au contraire, dans les départements ruraux les moins abstentionnistes, les blancs et nuls montent à 4,9 % dans le Lot et en Corrèze, 4,7 % dans l’Aveyron, 4,2 % dans le Gers, 3,8 % en Lozère, 3.6 % en Creuse, 3,5 en Haute-Saône, 3,4 en Dordogne. L’explication tient au contrôle social plus fort en zones rurales, notamment dans des territoires à population âgée où le sens du vote-devoir reste très fort. On s’y abstient peu et si on ne veut pas se prononcer, on préfère quand même souvent aller jusqu’à l’urne déposer un bulletin blanc ou nul, pour ne pas être considéré par le voisinage comme un mauvais citoyen et un mauvais Français.

L’augmentation du vote blanc et nul d’1,1 point par rapport à 2011, alors que l’abstention recule de près de 6 points, est probablement explicable par la nouveauté du mode de scrutin et le redécoupage électoral. Des électeurs perdus ou mécontents du nouveau système avec un canton de grande taille, ont pu se laisser tenter par le vote blanc ou nul.

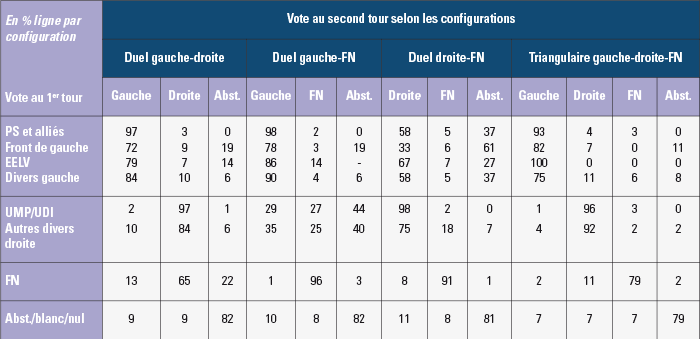

Le second tour ne se déroule que dans 1 905 cantons sur 2 054. L’abstention, comme souvent très semblable à celle du premier tour, s’établit à 50 %, auxquels il faut ajouter 4,2 % de votes blancs et nuls, qui sont eux en augmentation sensible30. Les configurations électorales sont très diversifiées. Le seuil de 12,5 % des inscrits pour pouvoir se qualifier en vue du tour décisif ayant été maintenu, cela aurait dû éliminer dès le premier tour beaucoup de candidats des partis d’importance moyenne (comme le FN) et limiter le nombre de triangulaires. Mais la remontée de la participation et la forte progression du Front national au premier tour ont surtout abouti à sa présence au second tour dans 58 % des circonscriptions et à une élimination des candidats de gauche dans 30 % des cas. Il est très intéressant de considérer les mouvements de l’abstention entre premier et second tour selon les configurations de vote (tableau 6).

Sur 100 abstentionnistes (ou blancs et nuls) au premier tour, environ 80 s’abstiennent aussi au second, ce qui représente à peu près 40 % des inscrits. L’abstention constante est la même selon les configurations électorales. Mais environ 20 % des abstentionnistes du premier tour (soit 10 % des inscrits) se mobilisent pour le second. Ce regain semble à peu près d’égale importance pour la droite, la gauche et le FN, qui avaient chacun des réserves de voix importantes.

L’ensemble constitué par l’abstention, les blancs et les nuls est en légère progression d’un tour à l’autre (54,2 % contre 52,3 %) parce que les électeurs du premier tour devenant abstentionnistes au second sont en fait un peu plus nombreux que l’itinéraire inverse (de mobilisation des abstentionnistes), soit probablement environ 12 % des inscrits. Sans compter la volatilité entre candidats, la simple mobilité entre vote et abstention est très importante (un peu plus d’un inscrit sur cinq).

Les votants du premier tour qui s’abstiennent au second ne proviennent évidemment pas des mêmes électorats selon la structure des configurations. Quand le FN n’est plus présent dans la compétition (duel gauche droite), le sondage Opinionway fait état du retrait de 22 % de son électorat, la plus grosse partie acceptant de se reporter sur le binôme de droite. Quand la gauche disparaît (duel droite-FN), elle perd une partie beaucoup plus large de son électorat : 61 % des électeurs du Front de gauche ne se sont pas reportés sur un autre candidat, les autres forces de gauche se désistant plus facilement pour le candidat de droite afin de faire barrage au FN. L’abstention est de 37 % pour l’électorat PS et divers gauche, 27 % pour EELV.

La situation est assez semblable quand la droite disparaît (duel gauche-FN) : plus de 40 % des électeurs de droite s’abstiennent, les autres se reportant à peu près également entre gauche et FN. Enfin, dans les triangulaires, les nouveaux abstentionnistes sont plus rares puisque les principales forces politiques restent présentes dans la compétition. Les infidélités sont surtout internes à la gauche, où environ 10 % des électeurs du FG et des divers gauche ont fait défection.

Au total, dans une situation de tripartition des électorats et de fortes divisions entre les partis, les électeurs ont beaucoup hésité à aller voter lorsque leur tendance politique n’était plus en compétition31. Les nouveaux abstentionnistes du second tour agissent le plus souvent au nom d’une motivation politique, à la différence des abstentionnistes constants, dont le comportement est beaucoup plus explicable par le sentiment d’incompétence ou d’inutilité du vote, et l’expression du mécontentement.

Pierre Bréchon, professeur de science politique, chercheur à PACTE (IEP Grenoble/CNRS)

—————

(1) Les conseillers généraux étaient jusqu’à maintenant la catégorie d’élus où les femmes étaient le moins représentées (seulement 13,5 %).

(2) Même si échappent à l’élection Paris (à la fois commune et département, la capitale élit son conseil lors des municipales), la métropole lyonnaise (les conseillers communautaires y exercent désormais les compétences départementales), la Martinique, la Guyane (désormais à la fois département et région, l’assemblée unique sera élue lors des régionales) et des collectivités d’outre-mer (dont l’organisation est autonome).

(3) Les petits calculs pour obtenir un avantage par le découpage s’avèrent souvent très hypothétiques et donc risqués. Dans le système mis en place, le doublement de taille des cantons a surtout un effet global défavorable aux petits partis. Vu le désaveu des socialistes dans l’opinion, la réforme avait peu de chances de lui être politiquement favorable.

(4) Raymond Ferretti, “Les départementales 2015. Analyse et bilan”, Wikiterritorial, 22.04.15.

(5) L’opinion publique semble parallèlement avoir sensiblement évolué. En 2008, selon l’IFOP, seulement 39 % des Français étaient favorables à la suppression des départements, cette proportion était montée à 60 % en avril 2014, pour retomber à 55 % en mai et 52 % début mars 2015. C’est probablement la logique d’économies budgétaires à réaliser qui explique principalement l’évolution de l’opinion entre 2008 et 2014.

(6) Selon le tableau de bord politique mensuel IFOP, l’approbation de l’action de François Hollande comme président passe de 19 % en décembre 2014 à 40 % en janvier, 34 % en février, 29 % en mars, 25 % en avril. L’action de Manuel Valls est approuvée par 44 % en décembre, 61 % en janvier, 56 % en février, 51 % en mars, 45 % en avril.

(7) Christophe Piar, Comment se jouent les élections. Télévision et persuasion en campagne électorale, INA éditions, 2012.

(8) Le 19 mars, à Tulle, Manuel Valls en appelle à l’esprit du 11 janvier : “Il ne s’agit pas pour moi de culpabiliser ceux qui s’abstiennent. Mais après ce qui s’est passé à Paris, nous devons continuer à être exemplaires. Votez dimanche prochain parce que c’est la démocratie qui est aujourd’hui en cause”.

(9) Plus on s’intéresse à une élection, plus on a des chances de voter. Mais le lien entre intérêt et vote n’est pas total. D’après le sondage Opinionway le jour du premier tour, 14 % de ceux qui déclarent s’être intéressés à la campagne se sont pourtant abstenus, 37 % des non intéressés sont allés voter.

(10) Au second tour, il n’y a plus d’élection concomitante. L’abstention croît nettement (38,1 %).

(11) L’hypothèse a été parfois évoquée d’un effet du 11 janvier sur la participation. L’exceptionnelle mobilisation pour dire non au terrorisme aurait revigoré chez certains le sentiment de devoir se mobiliser pour l’élection. Manuel Valls avait plaidé en ce sens mais il n’est pas évident que cet aspect de ses discours ait été efficace. L’hypothèse d’un effet 11 janvier est peu crédible puisque la mobilisation électorale semble s’être opérée dans les deux dernières semaines, l’intérêt pour l’élection étant très modéré et l’abstention considérée comme devant être très élevée.

(12) Le faible intérêt pour les élections nationales françaises se lit tout particulièrement dans l’abstention lors de la présidentielle : pratiquement tous les territoires ultra-marins ont été fortement abstentionnistes lors du premier tour de 2012, avec des taux 34.4 % à La Réunion, 47.4 % à la Guadeloupe, 51.1 % à Mayotte (à comparer avec le pourcentage pour toute la France : 20.5 %).

(13) Pierre Bréchon, Olivier Galland (direction), L’individualisation des valeurs, Armand Colin, 2010.

(14) Vue cette évolution, la proposition de rendre le vote obligatoire en France a peu de chances d’être fortement soutenue par l’opinion publique.

(15) L’obligation de voter est un principe particulièrement fort dans la culture catholique. Cela s’observe chez les catholiques pratiquants réguliers qui n’ont été que 18 % à ne pas aller voter (source Opinionway).

(16) Ces deux conceptions du vote sont très fortement clivées selon les générations. Cf. Pierre Bréchon, “L’abstention, de puissants effets de génération”, dans Anne Muxel (direction), La politique au fil de l’âge, Sciences po les Presses, 2011, p. 91-111.

(17) Parmi les catégories populaires, aussi bien d’après les chiffres de l’IFOP que d’Opinionway, les employés seraient plus abstentionnistes que les ouvriers. Alors qu’IPSOS, deux jours avant le scrutin (sur 2 009 inscrits), annonce 64 % d’ouvriers et 53 % d’employés abstentionnistes. Cette différence est probablement liée à la mesure de l’abstention selon le genre (explicitée un peu plus loin dans le texte), le groupe des employés étant à forte majorité féminine.

(18) Mis en évidence en France par Alain Lancelot, L’abstentionnisme électoral en France, Armand Colin, Cahiers de a FNSP n° 162, 1968.

(19) Dans le sondage Opinionway, la différence est de 11 points. Elle n’existe pas dans le dernier sondage IPSOS, mais celui-ci a été fait deux jours avant le premier tour, ce qui rend quelque peu aléatoire la mesure de l’abstention, qui n’est en fait qu’une intention de non-participation…

(20) Janine Mossuz-Lavau, “Le vote des femmes en France (1945-1993)”, Revue française de science politique, 1993, vol. 43/4, p. 673-689.

(21) Un sondage Opinionway Jour du 1er tour pour les cantonales de 2011 note un écart de 8 points entre hommes et femmes.

(22) C’est ce qu’avaient déjà montré Jérôme Jaffré et Anne Muxel, “S’abstenir : hors du jeu ou dans le jeu politique”, dans Pierre Bréchon, Annie Laurent, Pascal Perrineau (direction), Les cultures politiques des Français, Presses de sciences po, 2000, p. 19-52.

(23) La sanction du pouvoir peut aussi se traduire dans le suffrage exprimé. Dans plusieurs sondages de 2015, environ la moitié des votants affirment voter selon des préoccupations nationales, près de 4 fois sur 5 pour manifester une opposition au pouvoir, seulement dans un cas sur 5 pour le soutenir.

(24) Ces questions fermées ne permettent de mesurer qu’imparfaitement les motivations. Des questions ouvertes dans un questionnaire quantitatif ont aussi leurs limites (on n’exprime pas facilement en peu de temps ses motivations profondes, il est difficile d’interpréter le matériau recueilli), Des entretiens qualitatifs approfondis permettraient mieux de comprendre les motivations profondes de l’abstention.

(25) Vu les différences de nombre de modalités de réponses et de formulations selon les sondages, il n’est pas possible de comparer de manière précise le poids de ces trois catégories et leur évolution dans le temps.

(26) Dans le premier cas, les politologues parlent d’une dimension egotropique (vote en fonction des intérêts de chacun), dans le second d’une dimension sociotropique (vote selon le jugement porté sur la situation du pays).

(27) Rappelons que les deux éléments ne sont pas identiques : on peut être en voyage et ne pas voter, mais on peut aussi être à son domicile mais également ne pas pouvoir facilement voter parce qu’on est inscrit dans une autre commune que la sienne. On évoque ici le phénomène connu depuis longtemps des “mal-inscrits”, produit d’un système français qui permet de rester inscrit pendant longtemps sur la liste électorale d’une commune où on n’habite plus, pour autant qu’on y conserve une adresse (celle de la famille d’origine, celle d’une résidence secondaire).

(28) Une réforme beaucoup plus importante était souhaitée par certains, consistant à considérer le vote blanc comme un suffrage exprimé, à laisser vacant les sièges correspondant à des bulletins blancs et même aboutir à une vacance du pouvoir par manque de majorité absolue à une élection. Une telle réforme peut difficilement être acceptée par un pouvoir politique et n’est d’ailleurs en œuvre dans aucun pays au monde. Elle est cependant très populaire dans l’opinion publique : 85 % s’y déclarent favorables (sondage IFOP, septembre 2014). Mais si le vote blanc était un suffrage exprimé lors de la prochaine présidentielle, 69 % disent qu’ils voteraient pour un candidat, 26 % qu’ils voteraient blanc et 5 % qu’ils s’abstiendraient. La critique des élites ne vas pas, pour beaucoup, jusqu’à souhaiter un vide du pouvoir !

(29) On le voit bien dans le sondage Haris Interactive le jour du vote : une question ouverte concerne les motivations du vote blanc et nul. On retrouve de fait les mêmes grandes catégories que pour l’abstention : manifester son mécontentement, juger inutile d’aller voter, se sentir incompétent pour choisir un candidat.

(30) Cette augmentation des blancs et nuls est une quasi règle au second tour : certains votants du premier tour, dont le candidat a été éliminé, qui sont attachés au devoir électoral mais ne veulent pas reporter leur voix sur un des candidats restants en compétition, font régulièrement augmenter le vote blanc et nul.

(31) Dans le sondage Harris interactive réalisé le jour du second tour (par internet, 4 286 individus), une motivation de l’abstention a été ajoutée à la liste présentée sur le tableau 5 : “Vous ne vous reconnaissez dans aucun des candidats présents au second tour”. Elle obtient 33 % de réponses positives, venant en seconde position, juste après le manque de confiance aux responsables politiques. Le score des autres motivations est peu différent de celui observé lors du premier tour.

Un processeur graphique (GPU) est un circuit électronique capable d'effectuer des calculs mathématiques à grande vitesse. Sa capacité à traiter...

Dans un ouvrage publié en 2023 à l’occasion des vingt ans de ce conflit, j’avais soulevé une question simple qui...

La Revue politique et parlementaire, forte de sa vocation depuis 1894 d’éclairer le débat démocratique par des points de vue...

Après l’incendie de Crans-Montana, ces phrases ont envahi l’espace public. Elles disent moins quelque chose de la jeunesse que de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30