Le gâteau du président : l’Irak entre passé et présent

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes au dernier festival de Cannes de mai 2025 et lauréat de la Caméra d’Or...

Le trafic illégal des déchets électriques et électroniques, aggravé par la surconsommation et l’obsolescence technologique, représente un défi environnemental et sociétal majeur. Les pays riches exportent massivement leurs déchets vers des régions pauvres, où des méthodes de recyclage dangereuses nuisent à la santé et à l’environnement, et il faut admettre que la faible application des réglementations internationales alimente le phénomène. Pour y remédier, il est essentiel de renforcer les lois, investir dans des infrastructures de recyclage, encourager l’innovation technologique, et sensibiliser les consommateurs. Une action globale et coordonnée est plus que jamais indispensable pour éviter de laisser un héritage toxique aux générations futures.

Le documentaire Buy Now: The Shopping Conspiracy diffusé par Netflix fin 2024 est à la fois ludique et subversif [1]. À coup d’images choc, il nous donne à voir à la fois les techniques utilisées par de grandes entreprises industrielles et commerciales pour pousser à la surconsommation dans les pays occidentaux, mais aussi les effets d’une telle surconsommation sur nos vies et sur la planète. Nul doute que les montagnes de déchets ensevelissant Paris, dont émerge péniblement la Tour Eiffel, devraient faire réfléchir sur certaines pratiques d’achat, notamment en ce qui concerne le textile-habillement et une ultra-fast fashion qui érige le « je porte une ou deux fois, puis je jette » en quasi-religion. Si le documentaire de Netflix marque les esprits, c’est également parce qu’il appuie là où cela fait mal : des milliards de déchets électriques et électroniques issus de smartphones, d’ordinateurs, de réfrigérateurs ou de téléviseurs stockés dans des décharges à ciel ouvert de pays du Tiers Monde, et dont une population miséreuse essaie de récupérer un peu de matière pour survivre.

Personne ne niera le fait que l’expansion rapide de l’industrie électronique mondiale est à l’origine d’avancées technologiques significatives et d’une commodité sans précédent pour communiquer et traiter les données.

Mais qui pourrait également nier que ces progrès ont généré d’importants défis environnementaux et sociétaux, notamment sous la forme de déchets électriques et électroniques (« e-déchets » par la suite) [2]. Chaque année, en effet, des quantités astronomiques d’appareils de notre quotidien sont mises au rebut dans le monde entier, dont une grande partie est mal gérée ou pire, fait l’objet d’un trafic transfrontalier via des chaînes logistiques « clandestines ». Le trafic des e-déchets pose un défi majeur dans la mesure où il contourne les réglementations internationales comme la Convention de Bâle, qui interdit l’exportation de déchets dangereux [3]. Peut-on fermer les yeux sur cette réalité qui dérange à chaque fois que nous nous débarrassons d’un smartphone ayant été utilisé à peine pendant une année, voire moins ?

Selon le Global E-waste Monitor des Nations Unies, la production mondiale de e-déchets a atteint des niveaux alarmants, avec un niveau estimé à 62 millions de tonnes en 2022, soit une augmentation significative par rapport aux 53,6 millions de tonnes de 2019 [4]. Toujours en 2022, malgré les efforts déployés pour améliorer le recyclage, seuls 22,3 % des e-déchets ont été officiellement documentés et recyclés, tandis que le reste, soit près de 48 millions de tonnes, a rejoint des filières informelles ou illégales. Le plus important volume des e-déchets provient de pays à revenu élevé et est acheminé vers des régions à revenu faible et intermédiaire, notamment dans certaines régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, où la faiblesse des cadres réglementaires et de l’application des lois permet au commerce de prospérer. Dans ces régions, le secteur informel gère souvent le recyclage des e-déchets, récupérant certains matériaux précieux, mais au prix de coûts sanitaires élevés en raison de méthodes dangereuses.

La valeur des e-déchets est tout simplement stupéfiante, et à la hauteur de la diversité des produits concernés (voir la Figure 1). Toujours selon le Global E-waste Monitor des Nations Unies, en 2022, les appareils électriques et électroniques mis au rebut contenaient pour plus de 91 milliards de dollars US de métaux précieux tels que l’or, le cuivre, l’aluminium et le fer, mais des pratiques de recyclage inefficaces ont entraîné la perte de la majeure partie de cette valeur. Par exemple, alors que l’Europe affiche le taux de recyclage régional le plus élevé (42,8 %), des régions comme l’Afrique peinent à atteindre des taux de recyclage formels inférieurs à 1 %.

La disparité entre les capacités de recyclage des différentes parties du monde crée une incitation économique et logistique au trafic illégal, les envois étant souvent déguisés en dons humanitaires ou en biens d’occasion.

Une telle pratique porte gravement atteinte aux systèmes locaux de gestion des e-déchets et expose les pays importateurs à en subir les conséquences environnementales et sociales, « loin des yeux de l’Occident », comme aurait pu le chanter le regretté Daniel Balavoine.

Figure 1. Produits générateurs de e-déchets

Source : Adapté du Global E-waste Monitor [4].

Circonstance aggravante : la gestion mondiale des e-déchets reste très largement sous-financée, comme si l’après-vie des produits ne concernaient pas vraiment leurs producteurs.

Malgré le potentiel du marché, qui devrait atteindre 144 milliards de dollars US d’ici 2028, il s’avère urgent d’améliorer les infrastructures de traitement, de faire respecter les réglementations existantes et de coopérer au niveau international pour freiner le commerce illicite et accroître les capacités logistiques.

Sans interventions significatives, la production annuelle de e-déchets devrait atteindre 75 millions de tonnes d’ici 2030, puis quasiment doubler par rapport au chiffre de 2022 pour atteindre 110 millions de tonnes d’ici 2050, ce qui aggravera la dégradation de l’environnement et l’épuisement des ressources à une échelle sans précédent dans l’histoire humaine. Tout le problème est que des chaînes logistiques « clandestines » ont été organisées, et que leur efficacité est désormais redoutable. Rien de vraiment surprenant quand on sait que la logistique de trafics illégaux (armes, drogues, êtres humains, etc.) est souvent caractérisée par un niveau élevé de « performance ».

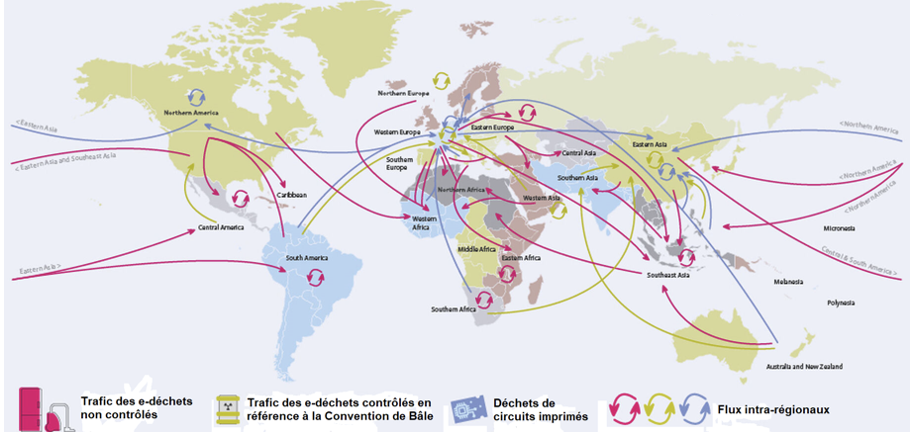

Le trafic des e-déchets s’appuie sur des chaînes logistiques très proches dans leur structure et leur fonctionnement des processus traditionnels de recyclage [5], mais il opère au sein d’un réseau parallèle à l’échelle mondiale qui sape les efforts conduits pour un recyclage à la fois légal, transparent et éthique (voir la Figure 2). Le parcours des e-déchets débute par la collecte des appareils électriques et électroniques mis au rebut auprès des ménages, des entreprises et des institutions, souvent par l’intermédiaire de collecteurs informels de déchets (en Europe, la moitié des e-déchets ne seraient pas répertoriés dans les registres de recyclage et disparaitraient du circuit légal). Ces collecteurs constituent l’épine dorsale de la chaîne logistique parallèle, travaillant le plus souvent dans des systèmes fragmentés et décentralisés qui échappent à la surveillance officielle des autorités locales.

Par sa nature capillaire, le processus de collecte obscurcit l’origine et la traçabilité des e-déchets et il complexifie considérablement les efforts visant à réguler leur flux, en particulier dans les régions d’accueil où les capacités de contrôle et d’inspection sont limitées [6].

Figure 2. Chaînes logistiques officielles et informelles : une forte intrication

Source : Adapté du Global E-waste Monitor [4].

Une fois récupérés, les e-déchets passent à l’étape du trafic, un processus caractérisé par une planification logistique complexe et clandestine. Les trafiquants exploitent les réseaux d’échange mondiaux pour dissimuler la véritable nature de leurs expéditions, en faisant souvent passer les conteneurs pour des produits légaux, des dons humanitaires ou des appareils réparables dans les régions d’accueil. L’utilisation de zones franches, de plateformes de transit et de ports dans des pays où les cadres réglementaires sont peu coercitifs, comme la Malaisie, le Ghana et le Vietnam, facilite la redirection des e-déchets vers des installations de recyclage informelles non réglementées, souvent polluantes et dangereuses pour la santé publique. Certes, ces « hubs » constituent des goulots d’étranglement critiques dans la chaîne logistique du trafic des e-déchets [7], mais les autorités chargées de la répression sont souvent sous-dotées, ce qui permet aux trafiquants d’échapper facilement à la surveillance et de continuer leurs activités illégales sans réelle crainte de sanctions ou d’interventions efficaces.

À l’arrivée, les installations de recyclage informelles ne disposent pas de la technologie et de l’infrastructure nécessaires pour traiter en toute sécurité les matières dangereuses. Des travailleurs, souvent issus de populations vulnérables et mal rémunérées, y compris des enfants [8], démontent les appareils électriques et électroniques à la main, en utilisant des méthodes rudimentaires telles que la combustion à ciel ouvert et les bains d’acide pour extraire des composants précieux comme l’or, le cuivre et le palladium. De telles méthodes libèrent des substances toxiques dans l’environnement, affectant la qualité de l’air, des sols et des nappes phréatiques. Les matériaux non récupérables sont directement jetés dans des décharges sauvages, comme le montre bien le documentaire de Netflix, libérant des toxines et perpétuant un cycle délétère de dommages environnementaux graves.

Si la question sociétale est au cœur du trafic des e-déchets, la question environnementale l’est au moins autant, pas seulement dans les régions d’accueil mais aussi pour les pays d’origine.

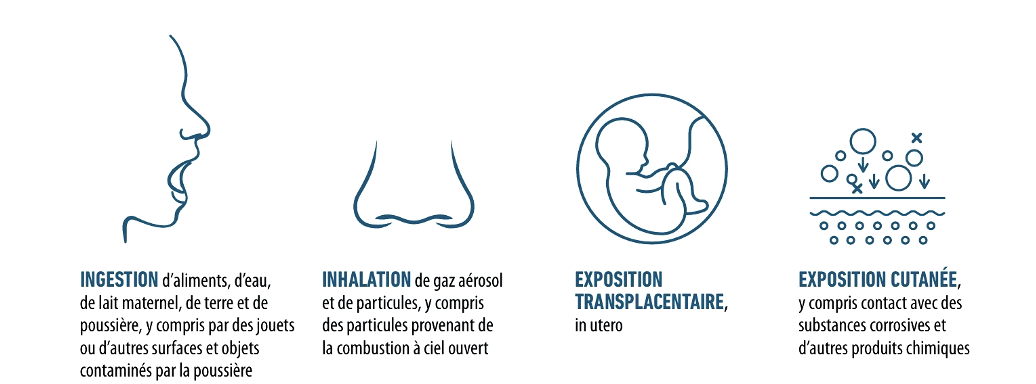

En bref, les conséquences environnementales du trafic des e-déchets s’avèrent profondément ancrées pour des décennies, voire des siècles, dans les écosystèmes des régions d’accueil, et au-delà. Les substances toxiques telles que le plomb, le mercure, le cadmium et les retardateurs de flamme bromés, libérés lors des opérations informelles de traitement, créent effectivement un « héritage » de pollution pour les générations futures [9]. Par exemple, la combustion à l’air libre des plastiques génère des dioxines et des furanes, des composés hautement cancérigènes qui dégradent la qualité de l’air et des sols. De même, les bains acides, utilisés pour extraire des métaux précieux, produisent des eaux de ruissellement corrosives s’infiltrant dans les systèmes d’eaux souterraines et introduisant des substances toxiques dans les réserves d’eau potable et les milieux aquatiques environnants, ce qui nuit directement, et de manière irrémédiable, à la biodiversité. La Figure 3 résume les quatre voies physiologiques d’exposition pour les êtres humains : l’ingestion, l’inhalation, l’exposition transplacentaire et l’exposition cutanée.

Figure 3. Voies physiologiques d’exposition au traitement des e-déchets sans protection

Source : Organisation Mondiale de la Santé [8].

Les conséquences sont tout particulièrement dramatiques pour les populations locales en matière d’alimentation.

Les métaux lourds comme le cadmium et le plomb s’infiltrent dans le sol à partir des composants électriques et électroniques, créant des « zones mortes » où les activités agricoles ne sont plus viables. La dégradation des sols réduit ainsi les capacités de production alimentaire locale et contribue à une véritable insécurité structurelle en matière d’approvisionnement vivrier. Ajoutons que les sources d’eau situées à proximité des décharges sont le plus souvent fortement polluées, ce qui les rend impropres à la consommation par les humains et le bétail [10]. La pollution s’étend ensuite en aval, affectant les écosystèmes aquatiques, avec des poissons et d’autres formes de vie marine exposés à des toxines bioaccumulables, ce qui perturbe les chaînes alimentaires. La faune exposée aux produits chimiques toxiques souffre notamment d’anomalies de reproduction et de développement, entraînant un déclin rapide de sa population.

De tels changements environnementaux obligent parfois les communautés locales à se relocaliser pour survivre, mettant en évidence des dimensions sociétales du trafic des e-déchets rarement évoquées. L’accent est plutôt mis sur ses enjeux macro-économiques, en insistant notamment sur l’augmentation des émissions de CO2 puisque le transport illicite de e-déchets à travers les continents contribue à l’empreinte carbone et aggrave la crise climatique en cours. Parallèlement, la perte de métaux et de matériaux précieux due à des processus de récupération inefficaces accroît la demande d’extraction de ressources vierges mais limitées, ce qui renvoie à la question récurrente de la déplétion des ressources naturelles mondiales, exacerbée par la consommation excessive des sociétés modernes. Si de telles interrogations sont légitimes, elles sont loin de couvrir tous les dramatiques enjeux environnementaux, sociétaux et économiques en présence. Comme le note fort justement Arnaud de Raulin, la vision doit être systémique pour embrasser la gouvernance environnementale dans toute sa complexité [11].

Le trafic des e-déchets perdure en raison d’une combinaison de facteurs. Les disparités économiques entre les pays d’origine et de destination créent une incitation perverse pour les trafiquants : les pays pauvres, dotés de capacités réglementaires limitées et de coûts de main-d’œuvre moins élevés, sont des destinations attrayantes pour les expéditions illégales de e-déchets, sachant que les opérations de recyclage informelles y fournissent des moyens de subsistance aux populations les plus vulnérables. Par ailleurs, la faible application des réglementations internationales favorise encore davantage les trafiquants ; ainsi, alors que la Convention de Bâle vise à freiner les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, sa mise en œuvre incohérente et le manque de ressources pour les surveiller compromettent son efficacité. Certains pays restent en outre en dehors du cadre de la Convention, créant ainsi des failles juridiques que les trafiquants exploitent.

Le comportement des consommateurs et les tendances technologiques aggravent incontestablement la crise des e-déchets.

Le rythme rapide de l’obsolescence technologique, associé à une obsolescence volontairement programmée dans la conception des appareils électriques et électroniques, entraîne une augmentation significative de la production des e-déchets. En l’absence d’un accès généralisé à des programmes officiels de recyclage et/ou à des initiatives de reprise, de nombreux consommateurs occidentaux se débarrassent de fait de leurs équipements ménagers de manière inappropriée, comme l’indique la littérature académique [12], alimentant ainsi des flux de e-déchets auxquels les chaînes logistiques informelles « tendent les bras ». Le manque d’options accessibles, à la fois pratiques et abordables, encourage encore davantage les pratiques d’élimination sauvage, créant ainsi un stock quasi-infini d’appareils électriques et électroniques usagés, souvent non triés, constituant un réservoir précieux pour les trafiquants.

Mais alors, que faire pour lutter contre le trafic des e-déchets ? Le renforcement des réglementations internationales se présente comme une première étape essentielle. L’élargissement des mécanismes d’application de la Convention de Bâle et l’harmonisation des lois nationales sur la gestion des déchets doivent combler les lacunes et améliorer la mise en conformité des flux. Ceci exige des efforts soutenus de collaboration entre les gouvernements, les acteurs du secteur et les organisations non gouvernementales, et les pays de l’OCDE sont très actifs en la matière [13]. La deuxième étape s’appuie sur le renforcement des capacités des régions d’accueil. Les investissements dans des infrastructures formelles de recyclage et la formation de la main-d’œuvre créent des alternatives sûres et durables aux chaînes logistiques informelles. À ce titre, les partenariats entre pays développés et pays en développement faciliteront le transfert de technologie, permettant ainsi aux régions touchées par le trafic des e-déchets à agir de manière responsable.

L’innovation technologique offre en effet des solutions prometteuses pour améliorer la gestion opérationnelle des e-déchets.

De nombreux travaux en ingénierie environnementale indiquent que les systèmes de tri automatisés, les méthodes avancées de récupération des matériaux et les techniques de recyclage respectueuses de l’environnement accroissent l’efficacité et la sécurité du traitement. La mise en œuvre de telles innovations dans les régions d’accueil contribuera à relever les défis rencontrés, notamment en réduisant les impacts environnementaux et en augmentant la valeur des matériaux recyclés. Sur le plan informationnel, la transparence des chaînes logistiques peut également jouer un rôle transformateur dans la lutte contre le trafic des e-déchets. Des technologies telles que la blockchain [14], en favorisant une traçabilité précise et infalsifiable, permettraient de suivre le mouvement des appareils électriques et électroniques depuis leur point d’origine jusqu’à leur point d’élimination ou de recyclage terminal, assurant ainsi une meilleure gestion des flux.

L’éducation des consommateurs, tout particulièrement les digital natives [15], reste une troisième étape essentielle pour lutter contre le trafic des e-déchets.

Il est possible d’espérer que des campagnes de sensibilisation mettant en évidence les impacts environnementaux et sociétaux d’une élimination inappropriée des e-déchets motivent les consommateurs à s’engager dans des programmes de recyclage officiels et à changer leurs habitudes de consommation, en particulier à travers des actions concrètes et adaptées. Cela ne sera toutefois possible que si existent des options crédibles de recyclage accessibles et pratiques, au risque de voir un comportement responsable être jugé trop complexe et coûteux à adopter, ce qui limiterait l’engagement des citoyens. De ce point de vue, la responsabilisation des industriels est un point de passage obligé car, en les obligeant à gérer au mieux l’élimination en fin de vie de leurs produits, les chaînes logistiques informelles s’effondreront d’elles-mêmes, et des solutions plus durables émergeront inexorablement pour les générations futures.

Force est d’admettre que la présence d’un trafic illégal des e-déchets représente un échec cuisant des chaînes logistiques associées au recyclage, avec des conséquences environnementales et sociétales dévastatrices. Ce trafic non seulement aggrave la pollution et l’épuisement des ressources, mais il alimente aussi des pratiques d’exploitation humaine ayant un impact tragique sur les populations de régions pauvres. En s’attaquant aux racines du trafic et en encourageant des pratiques durables, les acteurs « officiels » de la chaîne logistique ont la capacité d’atténuer son impact et ouvrir la voie à un avenir plus équitable et respectueux de l’environnement. Un aspect clé de la lutte contre le trafic des e-déchets réside sans aucun doute dans le renforcement des réglementations internationales et l’application de strictes sanctions en cas de non-respect des règles du jeu. En fin de compte, un effort mondial coordonné doit transcender les frontières, les industries et les égoïsmes locaux, condition nécessaire pour que le rythme rapide des progrès technologiques ne laisse pas d’héritage toxique aux générations futures, mais pose plutôt pour elles les bases d’un avenir durable et inclusif.

Gilles Paché

Professeur des universités en Sciences de Gestion à Aix-Marseille Université§

Directeur de recherches au CERGAM Lab d’Aix-en-Provence

—–

Présenté à la Quinzaine des Cinéastes au dernier festival de Cannes de mai 2025 et lauréat de la Caméra d’Or...

Les tensions internationales de toutes sortes, territoriales et commerciales, pourraient modifier la donne pour la prochaine élection présidentielle et donner...

L’écologiste Marine Tondelier, le socialiste Olivier Faure, Clémentine Autain et François Ruffin se sont accordés pour organiser une primaire de...

Le report de la révision de la carte de l’éducation prioritaire annoncé la 9 décembre dernier par le ministre de...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30