Le choix des mots en diplomatie

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

L’ouvrage du directeur général de la BPI, Nicolas Dufourcq, qui vient de paraître chez Odile Jacob, intitulé « La désindustrialisations de la France 1995-2015 » a un succès considérable. Il vient à point nommé pour rappeler au gouvernement que la priorité n’est pas d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, ce qu’il va faire en recourant une fois de plus à l’emprunt, mais de réindustrialiser notre pays. Car c’est seulement en créant de la richesse que le niveau de vie de la population pourra durablement être amélioré. Certes, la pression populaire est là, mais le pouvoir politique doit-il céder ?

Nicolas Dufourcq nous dit : « Entre 1995 et 2015 le pays s’est vidé de prés de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel. De nombreuses communes et vallées industrielles ont été rayées de la carte : les conséquences sociales sont effroyables ». Et Louis Gallois, dont les propos sont placés en épilogue de l’ouvrage de Nicolas Dufourcq, nous dit : « La réindustrialisation est une priorité nationale ». Pour y parvenir, cet expert hors norme de l’industrie estime qu’ « un portage politique fort est indispensable ». Et louant les vertus des Coréens dont il dit : « Ce sont des gens qui savent se mettre en ordre de bataille », il estime qu’ « une planification à la coréenne » va être nécessaire. C’est seulement la crise du Covid-19 qui a fait prendre conscience aux dirigeants français de la grave désindustrialisation du pays, et l’on commence donc, enfin, à se préoccuper de ce problème : il était temps. Mais va-t-on savoir se mettre en ordre de bataille ?

Déjà, la jacquerie des gilets jaunes qui s’est déclenchée en novembre 2018 aurait dû ouvrir les yeux de notre gouvernement.

Elle était l’illustration même des dégâts causés par la désindustrialisation du pays : désertification du territoire, difficulté pour les classes laborieuses de faire face à leurs problèmes de « fin de mois », et un sentiment d’abandon habitant les personnes qui vivent dans ce que l’on a appelé les « périphéries urbaines ». La France n’a pas cessé de se désindustrialiser depuis la fin des Trente glorieuses, et nos responsables politiques sont restés muets face à ce phénomène.

Il faut bien voir que la désindustrialisation du pays est la cause de tous les maux dont souffre aujourd’hui notre économie, mais nos dirigeants ne l’ont pas compris : ils ont voulu combattre les effets de la désindustrialisation sans voir que c’était elle qui en était la cause. On se souvient de François Mitterrand se désespérant de ne pouvoir faire baisser le chômage qui avait dit aux Français : « On a tout essayé ». Notre secteur industriel ne participe plus que pour 10 % à la formation du PIB alors qu’il s’agit dans des pays comme la Suisse ou l’Allemagne, des pays qui sont nos voisins immédiats, de 23% ou 24 % : la France est devenue le pays le plus désindustrialisé de tous les pays européens, la Grèce mise à part, et son économie est au tapis.

Il nous faut donc, tout d’abord, expliquer pourquoi ce phénomène s’est produit et rappeler les raisons pour lesquelles nos dirigeants n’ont pas réagi pour le stopper ; puis, nous verrons, ensuite, ce qui devrait être fait pour remonter la pente.

Nicolas Dufourq, sur la base des analyses présentées dans son ouvrage par les acteurs économiques ou politiques qu’il a interrogés, incrimine essentiellement un coût du travail qui n’a pas cessé d’augmenter, les 35 heures de Martine Aubry, et la trop grande rigidité de notre code du travail. Il nous dit : « notre modèle social pèse trop lourdement sur nos entreprises et nos industriels sont allés investir ailleurs ».

Il faut rajouter une cause que les jeunes générations omettent de mentionner car cette période est trop lointaine pou eux : la perte de notre empire colonial.

Nos entreprises qui ont vécu très longtemps protégées de la concurrence par un accès facile aux vastes marchés que constituaient nos colonies n’étaient pas préparées à la mondialisation. Aussi, un très grand nombre d’entre elles ont périclité quand elles ont eu à affronter la concurrence internationale non pas tant en raison de trop lourdes charges pesant sur elles, mais pour n’avoir pas su modifier leur stratégie. Un nombre considérable d’ETI ont disparu du fait que les chefs d’entreprise ont été de très médiocres stratèges : on produisait et l’on vendait sans s’occuper d’autre chose que de résoudre des problèmes techniques.

La notion d‘avantage compétitif n’était pas encore dans les esprits. Quant aux raisons expliquant pourquoi nos élites n’ont pas réagi, elles tiennent au fait qu’elles avaient toutes été formées à la même école, à Sciences Po et à l’ENA, où on leur avait enseigné la loi des trois secteurs de l’économie de Jean Fourastié qui avait publié, en 1949, son fameux ouvrage « Le grand espoir du XXe siècle ». On leur avait appris qu’une société moderne est une société « post industrielle» en sorte qu’il leur apparut tout à fait naturel que notre secteur industriel s’amenuise régulièrement, le rétrécissement de ce secteur étant le signe même de la modernisation du pays. Ils n’ont pas vu que Fourastié avait appréhendé les phénomènes d’évolution des sociétés en termes d’emplois, et non pas de valeur ajoutée. Nicolas Dufourq en parle, mais il minimise les conséquences de l‘imprégnation des esprits de nos dirigeants par la théorie des trois secteurs de l’économie.

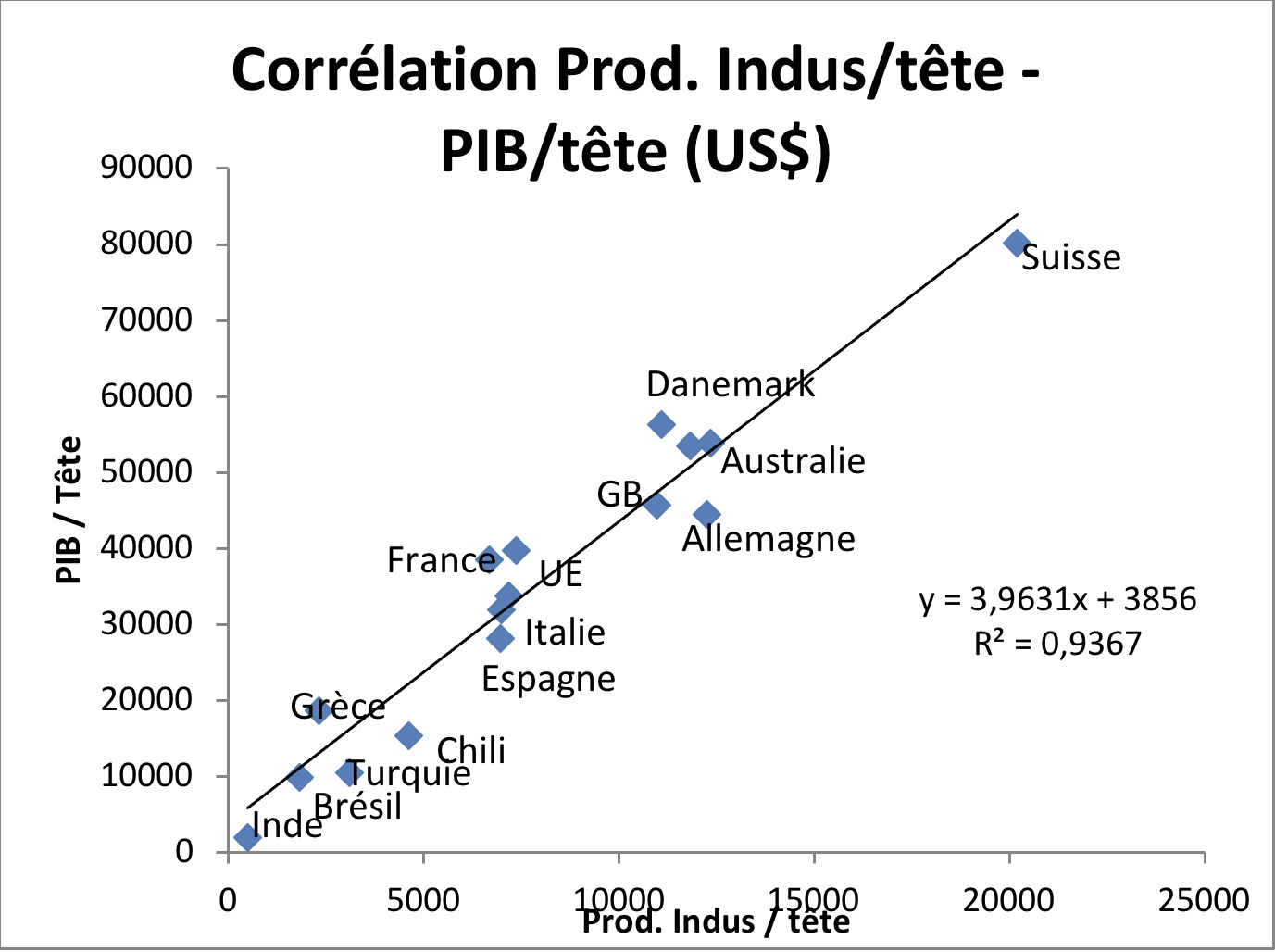

L’industrie joue un rôle clé dans la création de richesse, et ce phénomène est aisé à mettre en évidence en examinant la relation existant, dans différents pays, entre leur production industrielle et le PIB par tête des habitants, le PIB/capita étant l’indicateur habituel de richesse utilisé par les économistes. C’est ce que montre le graphique ci-dessous où il est pris, en abscisses, pour variable explicative, la production industrielle des pays calculée par habitant, et, en ordonnées, les PIB/capita de ces pays. Pour ce qui est de la production industrielle, il s’agit des données de la BIRD qui inclut la construction dans l’industrie, les productions industrielles étant mesurées, ici, en valeur ajoutée selon les données des comptabilités nationales des pays. Et les PIB/capita sont ceux fournis, également, par la Banque mondiale.

La France avec une production industrielle faible de 6.432 US$ par habitant a un PIB/capita de seulement 39.030 US$ ; l’Allemagne avec un ratio bien meilleur de 12.279 US$ a un PIB/capita de 46.208 US$, et la Suisse avec un chiffre record de 22.209 dollars en est à un PIB/capita de 87.097 dollars, le plus fort d’Europe.

On peut rajouter, pour ce qui est de l’intérêt de l’industrie dans un pays, plusieurs autres éléments : c’est des trois secteurs d’activité qui composent l’économie d’un pays celui où la productivité augmente le plus vite, c’est un secteur fort créateur d’emplois puisque les économistes considèrent qu’un emploi créé dans l’industrie induit 3 emplois dans le secteur tertiaire, et c’est un remarquable instrument d’aménagement du territoire.

Tous les clignotants de notre économie sont au rouge. Que s’est-il passé ? Notre secteur industriel contribuant de moins en moins à la formation du PIB, il en est résulté un appauvrissement relatif du pays. Pour parer à cet appauvrissement des classes laborieuses, l’Etat a régulièrement augmenté ses dépenses sociales, d’où des dépenses publiques qui sont devenues les plus élevées de tous les pays de l’OCDE, et par voie de conséquence des prélèvements obligatoires considérables, bien plus importants, eux aussi, que partout ailleurs ; et ceux-ci n’étant jamais suffisants, un recours, chaque année, à de l’endettement.

Ainsi, la dette du pays n’a-t-elle pas cessé de croître pour atteindre à présent près de 120 % du PIB.

Il s’agit d’un cercle infernal dans lequel se trouvent emprisonnés nos dirigeants, un cercle qui débouche sur un accroissement régulier de la dette extérieure du pays. Il est donc urgent d’en sortir, et l’on ne peut que s’étonner de ce que cette relation de cause à effet entre d’un côté des ratios qui sont les plus élevés de tous les pays développés, et, de l’autre, qu’un taux d’industrialisation qui est le plus faible de tous ces pays n’ait pas été vue, ni par nos dirigeants ni par les experts qui les conseillent.

Le redressement de l’économie française passe par la reconstruction de notre secteur industriel, comme nous venons de le montrer. Pour rétablir nos équilibres fondamentaux il nous faudrait pouvoir porter notre secteur industriel à 18 % du PIB, et l’Allemagne et la Suisse sont bien plus haut encore , ce 18 % s’entendant hors le secteur de la construction. Avec les ratios anciens que nous fournissent les séries statistiques il nous faudrait créer 1,8 million d’emplois nouveaux dans le secteur industriel, ce qui ferait passer les effectifs de ce secteur de 2,7 millions, chiffre actuel, à 4,5 millions, chiffre très inferieur à celui de l’Allemagne qui en est à un peu plus de 7 millions d’emplois dans l’industrie. Mais notre réindustrialisation allant se faire à base d’industries ultra modernes, des industries toutes à très forte intensité capitalistique, l’objectif se situerait à seulement un million d’emplois.

Vu l’urgence, il conviendrait que cet objectif puisse être atteint en 10 ans, ce qui signifie la création de 100.000 emplois industriels par an.

C’est, évidemment, un chiffre considérable, qui n’a rien à voir avec la projection que France-Stratégie vient de faire dans son étude « Les métiers en 2030 » où cet organisme annonce, selon les tendances actuelles, seulement 45.000 postes nouveaux dans le secteur industriel d’ici à 2030. On voit qu’il va falloir, si l’on veut réellement redresser la situation de notre économie dans des délais raisonnables, prendre des mesures tout à fait exceptionnelles. C’est à dire envisager, car il n’y a pas d’autre solution, des aides de l’Etat pour accompagner les entreprises dans leurs efforts d’investissement. Certes, les penseurs libéraux vont-ils s’insurger contre de telles mesures : mais il convient d’être réaliste. Pas de planification des investissements, c’est-à-dire pas de dirigisme : on laisserait les entreprises choisir librement leurs projets d’investissements et on les accompagnerait dans leurs efforts en sachant qu’aujourd’hui l’intensité capitalistique dans les industries modernes est extrêmement élevée. Il s’est agi, par exemple, de 400.000 euros par emploi dans le cas de la giga-factory Tesla d’Elon Musk, tout récemment, à Berlin.

Pour faire face à la concurrence des anciens pays de l’Est membres aujourd’hui de l’Union Européenne, on pourrait calculer les incitations à investir en France à partir des différences de coût du travail entre notre pays et ces pays à bas coût de main d’œuvre :

Coût du travail (en euros/heure)

Insee-Dares, Ed 2020

France 37,3

Allemagne 35,9

Hongrie 10,7

Pologne 10,4

Roumanie 7,3

Une compensation pleine représenterait la somme d’environ 36.000 euros par an, en comptant un différentiel de coût d’une vingtaine d’euros de l’heure. Nous proposons d’envisager des compensations d’un montant bien moindre : 20.000 euros par emploi les 5 premières années, puis 10.000 les cinq années suivantes, soit une aide de 150.000 euros par emploi, étalée sur 10 ans.

Il s’agirait d’un montant d’aide extrêmement important, mais c’est bien à ce niveau qu’il faudra se situer, d’autant qu’il va s’agir d’être extrêmement attractifs pour les investissements étrangers (les IDE), car on ne pourra pas faire sans eux, les entreprises françaises n’y suffisant pas.

Vis-à-vis de Bruxelles, un combat sera à mener avec la Commission de la Concurrence : l’argument à faire valoir sera que la France est un pays sinistré, son taux d’industrialisation étant devenu le plus bas de toute l’Europe, ce qui conduit à un accroissement régulier de la dette du pays, une situation à laquelle il convient de mettre fin car sa prolongation va se trouver rapidement insupportable pour les pays de la zone euro.

Emmanuel Macron a lancé en octobre dernier le programme « France 2030 » doté de 34 milliards d’euros pour faire émerger « des champions de demain ». Ce plan est un bon début mais il est totalement insuffisant. Le programme que nous suggérons de mettre en place se monterait à quelque 150 milliards d’euros à étaler sur une vingtaine d’années. Le redressement de notre économie ne pourra se faire qu’à ce prix : pas de dirigisme, donc, mais un simple accompagnement pour compenser les handicaps existant en France, tant au plan des charges fiscales excessives (notamment les impôts de production) qui nuisent à la compétitivité des entreprises qu’au plan d’un code du travail beaucoup trop contraignant, et des réglementations tatillonnes qui existent et brident le dynamisme des chefs d’entreprise.

L’alternative, dans une optique libérale, serait une mise à niveau immédiate de notre fiscalité, plus une réduction importante des taux des diverses cotisations par lesquelles sont financés tous les organismes sociaux, plus la refonte complète de notre droit du travail, plus une simplification des réglementations existant dans le secteur industriel. Et, de surcroît, il faudrait qu’il s’opère un retour soudain de la confiance chez les chefs d’entreprise qui cesseraient de redouter qu’un gouvernement de gauche soit à nouveau, demain, porté au pouvoir dans notre pays. La toute récente revigorisation de la gauche, réussie par Jean-Luc Mélanchon, ne va pas dans ce sens.

Pour l’heure, notre première ministre ne place pas le problème de la réindustrialisation du pays dans ses priorités : elle va s’occuper avant tout du pouvoir d’achat des Français que l’on va stimuler par de nouvelles subventions, en prenant, une fois de plus, le problème à l’envers.

Claude Sicard

Economiste, consultant international

Une bonne communication fait partie de la politique étrangère : sans bonne communication, pas de bonne politique étrangère. Le Président...

La numérisation accélérée des pratiques sociales et informationnelles des Brésiliens pose des défis inédits à la communication politique du pays....

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

La session qui s’achève le 11 juillet peut paraître décevante. Beaucoup de députés disent leur lassitude et leur sentiment d’impuissance....

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30