L’entreprise robuste pour une alternative à la performance

Cet ouvrage a pour objectif principal de promouvoir le principe de robustesse au sein de l’entreprise, et cela en réduisant...

C’est peu dire que la présidentielle de 2017 a été la plus inédite de ce dernier demi-siècle, depuis que les Français élisent le chef de l’État au suffrage universel. Inconnu des Français il y a trois ans, d’une jeunesse (39 ans) sans précédent depuis Bonaparte, sans implantation locale ni mandat électif, sans grande expérience des affaires de l’État, sans parti enraciné, sans alliés ou presque, sans attache idéologique dûment répertoriée, le nouveau président a transgressé tous les codes habituels de la vie politique française.

Les caciques chevronnés ont été écartés. Les deux grands partis de gouvernement qui se partageaient le pouvoir depuis des lustres ont été laminés. L’implacable bipolarisation droite-gauche a été déjouée par une posture centrale, « et de droite et de gauche », tenue jusque-là pour parfaitement illusoire. Quant à l’impossibilité supposée de ce président néophyte d’obtenir une majorité parlementaire, elle a été démentie par les législatives de juin qui lui ont permis de chambouler le paysage et de le recomposer à sa main.

Cette victoire hors norme n’en a pas moins obéi à deux ressorts constamment à l’œuvre depuis 1965, lors des scrutins précédents. Comme ses sept prédécesseurs, Emmanuel Macron a su comprendre les rapports de forces du moment, exploiter habilement les circonstances, jouer au mieux de cette dramaturgie singulière qui fait de l’élection présidentielle, peu ou prou, la rencontre d’un destin et du peuple. Bref, trouver cette alchimie faite d’absolue détermination, d’audace, de chance et de talent. Et comme ses sept prédécesseurs, il a su offrir aux Français, mieux que ses concurrents, le miroir fidèle de leurs inquiétudes et de leurs attentes.

Chaque élection présidentielle a été le révélateur de l’état du pays. Chacun des présidents ne l’est devenu qu’en apparaissant comme le plus juste reflet de son temps.

Au commencement était de Gaulle. Lorsqu’il revient aux affaires en 1958, après des années d’ermitage à Colombey-les-deux-Églises, la France est minée par la guerre d’Algérie et menace de basculer dans la guerre civile. Paralysé et impuissant, le régime agonise. Pour beaucoup, de Gaulle fait figure d’ultime recours. À leurs yeux, il aura la poigne militaire nécessaire pour régler le conflit algérien. Mais surtout, à 68 ans, le général est déjà entré dans l’Histoire. L’appel du 18 juin 1940, l’organisation depuis Londres de la résistance nationale au nazisme, la libération du pays quatre ans plus tard en ont fait « le plus illustre des Français », selon la formule du dernier président de la IVe République, René Coty, lorsqu’il l’appelle à la rescousse. Théoricien de la guerre mais aussi redoutable politique, de Gaulle impose d’emblée son autorité, sa vision et son verbe.

Le 1er juin, il est investi président du conseil par le Parlement. Ses adversaires redoutaient un coup d’État militaire ; il s’est plié aux règles d’un régime qu’il vouait aux gémonies. Six mois plus tard, le 21 décembre, il devient le premier président de la Ve République, élu – pour ne pas effaroucher son monde – par un collège très sénatorial de 80 000 élus locaux. Entre temps, la France a changé de visage, 85 % des Français ont approuvé par référendum une nouvelle Constitution qui fait du chef de l’État la « clef de voûte » des institutions, transfère le pouvoir effectif du Parlement à l’exécutif et réorganise les pouvoirs publics de fond en comble.

C’est une tout autre partie qui se joue sept ans plus tard. En 1962, au terme d’un blitzkrieg époustouflant qui a laissé les partis traditionnels au tapis, de Gaulle a fait approuver par les Français l’élection du président au suffrage universel. Trop sûr de lui et de l’œuvre accomplie – la guerre d’Algérie terminée, les colonies émancipées, le prestige international rétabli, la stabilité institutionnelle assurée, les finances publiques restaurées, la croissance économique vigoureuse… – de Gaulle veut croire que le soutien du pays lui est acquis, sans qu’il soit même besoin de faire campagne.

Le 5 décembre 1965, au soir du premier tour de la présidentielle, il doit déchanter : le candidat de la gauche, François Mitterrand, et celui du centre, Jean Lecanuet, l’ont mis en ballottage, contestant son bilan et plus encore son exercice solitaire du pouvoir. Il devra s’employer, avec brio, pour obtenir son second mandat. Mais, de ce moment, la statue du commandeur est ébranlée. De Gaulle incarnait la France. Les Français, que cette campagne inaugurale a passionnés, constatent qu’il n’est pas le seul.

Le 28 avril 1969, quelques heures après l’échec du référendum qu’il avait convoqué pour réformer le Sénat et engager la régionalisation, le connétable démissionne. Maintes fois, il avait prévenu qu’il partirait si la confiance des Français venait à lui manquer. Ils l’ont pris au mot, sachant de longue date qu’un dauphin s’est préparé. De fait, six semaines plus tard, Georges Pompidou lui succède. Rien ne prédestinait à la fonction suprême cet auvergnat de 58 ans, normalien féru de poésie, agrégé et professeur de lettres, passé après la guerre par le cabinet de de Gaulle, puis par le Conseil d’État et la banque Rothschild, jusqu’à ce printemps 1962 où le général le propulse directement à Matignon. Il y restera six ans – un record –, faisant peu à peu son apprentissage, imposant sa solide rondeur aux barons gaullistes dont il n’était pas, gouvernant avec autorité et tenant la baraque en mai 1968 face à la tornade étudiante, quand l’État se délite et que de Gaulle vacille.

Face à une gauche profondément divisée et à un centriste trop timoré (le président du Sénat, Alain Poher), Pompidou l’emporte facilement. Au pays lassé par le long règne gaullien et encore ébranlé par la crise de 68, il a promis « l’ouverture dans la continuité », l’ordre et le dialogue, la culture classique et la modernité industrielle. En ce printemps 1969, la croissance progresse au rythme de 6 % par an, le chômage est résiduel, le niveau de vie s’améliore rapidement, l’ascenseur social fonctionne, le confort de la société de consommation s’installe dans les foyers français. Les Français veulent que ça continue et le nouveau patron de l’entreprise France le leur garantit. Selon la jolie formule de l’historien Michel Winock, le pays a perdu un général président, il a gagné un président directeur général.

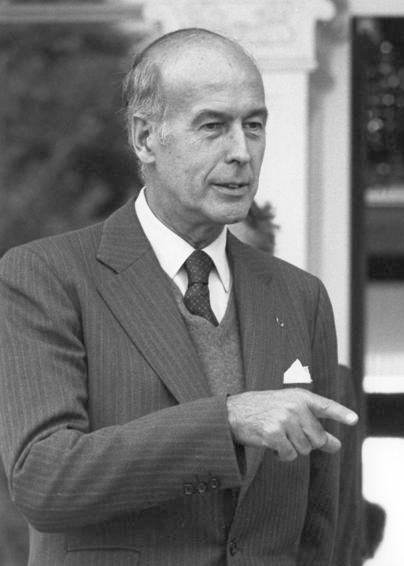

La mort de Georges Pompidou, le 2 avril 1974, met un terme prématuré à son septennat. Mais c’est un autre héritier – rebelle certes, mais héritier néanmoins – et, par le hasard des origines, un autre auvergnat qui lui succède le 19 mai. Valéry Giscard d’Estaing vole depuis longtemps de succès en succès : polytechnicien, énarque, inspecteur des finances, député du Puy-de-Dôme à 29 ans, secrétaire d’État au Budget dès 1959, ministre de l’Économie trois ans plus tard. Sa disgrâce, en 1966, lui a permis de créer son propre parti, les Républicains indépendants, pour mieux se démarquer des gaullistes et s’imposer, en 1969, comme le partenaire obligé de Pompidou et son grand argentier pendant cinq ans. Personne ne doute de son ambition.

Il va mener, en six semaines, une campagne brillante, à l’américaine, servie par un remarquable talent de communicateur, notamment à la télévision qui est devenue le média-roi de la politique. Il dispose de trois atouts et va les jouer avec maestria.

D’abord la faiblesse du candidat gaulliste, l’ancien Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, mal préparé, mal entouré, bientôt fragilisé par la division de son camp et qu’il va rapidement surclasser.

Ensuite la menace du candidat unique de la gauche, François Mitterrand, le chef des socialistes en pleine rénovation ; mais dans un pays où la peur des « rouges » (et de leurs parrains soviétiques) reste un puissant ressort, son alliance avec les communistes suscite une inquiétude que Giscard ne va cesser d’attiser.

Enfin, à 48 ans, il surfe habilement sur les attentes du pays. La France n’avait jamais été aussi jeune (un tiers de sa population a moins de 20 ans) ; il propose l’abaissement à 18 ans de la majorité et du droit de vote.

Après seize années de gaullisme de plus en plus conservateur, il se fait le chantre de l’ouverture au centre, de la décrispation de la vie politique et du modernisme réformateur. Sa compétence économique, enfin, rassure des Français qui n’ont pas encore pris la mesure du séisme déclenché par le premier choc pétrolier de 1973 et entendent bien continuer à profiter des « Trente glorieuses ». Le 19 mai 1974, VGE l’emporte d’à peine plus de 400 000 voix (sur 26 millions de votants) devant François Mitterrand.

Le match revanche se joue sept ans plus tard et va tourner à l’avantage du candidat de la gauche. Il est vrai que rien ne s’est passé comme Giscard l’imaginait. Déclenchée par les hausses brutales des prix du pétrole, la crise des économies occidentales frappe durement la France : en sept ans, le chômage a quadruplé et touche plus d’un million et demi de Français, les prix ont doublé et la croissance est en berne. Le grand manitou de l’économie est devenu, selon le mot cinglant de Mitterrand, « l’homme du passif ». Loin de se recomposer autour du centre-droit, la majorité s’est lourdement fracturée, les gaullistes entrant en quasi dissidence derrière leur nouveau chef, Jacques Chirac. Enfin, le fringant jeune homme victorieux de 1974 est devenu un souverain hautain, de surcroît éclaboussé par quelques méchants scandales, comme ces diamants offerts par le potentat centrafricain Bokassa… De tout cela, François Mitterrand va faire son miel.

À 65 ans, ce charentais d’origine et nivernais d’adoption, prisonnier en 1940, évadé, vychiste puis résistant entreprenant, avocat de métier mais politique jusqu’au bout des ongles n’est plus le Rastignac de l’après-guerre, député à 30 ans et ministre presque sans discontinuer sous la IVe République. Près d’un quart de siècle d’opposition et deux campagnes présidentielles ont forgé son profil de chef incontesté des socialistes et de guide inspiré de l’union de la gauche, avec puis en dépit des communistes. Cette « force tranquille » (le slogan de son affiche de campagne), son réquisitoire implacable contre « l’État-Giscard » et son ambitieux programme de réformes (retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés, impôt sur les grandes fortunes, nationalisations, décentralisation, abolition de la peine de mort, etc) lui permettent d’incarner l’aspiration profonde des Français à l’alternance. Le 10 mai 1981, après avoir définitivement pris l’ascendant sur le communiste Georges Marchais au premier tour, il l’emporte contre Giscard. Et il récidivera en 1988, face au chef des néogaullistes, Jacques Chirac. Deux ans d’une cohabitation inédite – l’un à l’Elysée, l’autre à Matignon – après l’échec de la gauche aux législatives de 1986, auront permis à un Mitterrand plus machiavélique que jamais de se poser en père de la nation face à une droite divisée, revancharde et qui plus est prise à revers par le surgissement du Front national.

Comme François Mitterrand, Jacques Chirac finit par l’emporter à sa troisième tentative. Déstabilisé par son échec de 1988, remis en selle par la très large victoire de la droite aux législatives de 1993 mais bientôt concurrencé par celui qu’il a poussé à Matignon, Édouard Balladur, pour une deuxième cohabitation avec Mitterrand, le président du RPR va faire preuve d’une ténacité sans faille et d’une remarquable plasticité. Oubliés l’énarque fonceur des années 1960, le député parachuté en Corrèze à 35 ans, le « bulldozer » de Pompidou des années 1970, le Premier ministre de Giscard en 1974 avant d’en devenir le procureur mordant en 1981. Oublié également le libéral aux accents très reaganiens des années 1980. Par une acrobatie où le cynisme le dispute au talent, Chirac devient le candidat du peuple contre les élites, le pourfendeur du chômage de masse (la barre des 3 millions de demandeurs d’emploi a été franchie en 1993) et de la « fracture sociale ». Ayant écarté au premier tour un Balladur trop emprunté, il l’emporte confortablement au second sur Lionel Jospin, le candidat d’un Parti socialiste pas encore remis de sa déroute législative de 1993. Mais Chirac va payer cher sa posture baroque, vite démentie dans la réalité par une rigoureuse politique d’austérité budgétaire. En effet, deux ans plus tard, après une dissolution aventureuse de l’Assemblée nationale et des législatives perdues, le voilà contraint à une cohabitation de cinq ans avec le leader socialiste. Et il faudra un concours de circonstances exceptionnel pour lui permettre de prolonger de cinq ans son bail élyséen, le quinquennat ayant été instauré en 2000. Le 21 avril 2002, au soir du premier tour de la présidentielle et contre toute attente, c’est le leader du Front national Jean-Marie Le Pen qui est qualifié au dépens d’un Jospin maladroit, impuissant à valoriser ses résultats à Matignon et comme tétanisé par l’enjeu. Au second tour, le choc provoqué dans tout le pays par le résultat de l’extrême droite offre à Chirac un plébiscite (82 % des voix) dont il ne saura malheureusement que faire.

Tout semble opposer ces deux présidents cohabitants, Mitterrand et Chirac, l’avocat et le technocrate, le florentin et le spadassin, le socialiste et le néogaulliste. Pourtant leurs deux longs règnes, quatorze ans pour l’un, douze pour l’autre, les rapprochent. Durant ce gros quart de siècle, ils ont tour à tour, incarné l’alternance, remodelé le paysage politique, fait évoluer la société (trois jeunes sur quatre accèdent au baccalauréat quand ils n’étaient qu’un sur quatre en 1981), enfin porté, avec conviction pour le premier et raison pour le second, le projet européen et la création de l’euro, avant l’échec cinglant du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel de l’Union. Mais dans le même temps, ils ont l’un et l’autre échoué à trouver des remèdes contre le chômage de masse et des réponses convaincantes à la globalisation de l’économie mondiale.

C’est contre cette impuissance, contre la défiance qu’elle a fait naître chez les Français à l’égard de leurs gouvernants que s’est jouée la présidentielle de 2007. L’un et l’autre quinquagénaires et nouveaux venus sur la scène présidentielle, les deux principaux candidats, Ségolène Royal pour les socialistes, Nicolas Sarkozy pour la droite, sont également iconoclastes voire rebelles dans leur propre camp et incarnent de puissants « désirs d’avenir », selon le nom donné par la socialiste à l’association chargée de promouvoir sa candidature. Destins parallèles de deux professionnels de la politique, en réalité. Énarque, formée à l’Elysée dès 1981, députée en 1988, ministre dans les années 1990, présidente de la région Poitou-Charentes en 2004, elle s’est imposée contre les caciques socialistes, au nez et à la barbe du premier secrétaire du PS, son compagnon François Hollande. Quant à Sarkozy, avocat de

formation, la passion du pouvoir l’anime depuis toujours : il a conquis la mairie de Neuilly à 28 ans en 1983, s’est imposé au cœur de la chiraquie dans les années 1980 avant de passer avec armes et bagages dans le camp de Balladur en 1995. Traité en pestiféré après cet échec, il a lutté avec acharnement pour revenir au premier plan : ministre de l’Intérieur en 2002, il s’empare, deux ans plus tard, de la présidence de l’UMP (le parti créé par Chirac après sa réélection pour tenter de rassembler toutes les droites) et va en faire une puissante machine électorale à sa dévotion. L’un comme l’autre entendent sortir de l’immobilisme, restaurer la volonté politique et redonner confiance à leurs concitoyens. Il n’empêche, mieux préparé (quand elle improvise), mieux épaulé par son parti (quand elle s’en méfie et réciproquement), plus maîtrisé (quand elle cède volontiers à l’exaltation), plus en phase également avec une France désormais urbaine à 80 %, Nicolas Sarkozy a imposé le thème central qui répond à l’attente des Français (« travailler plus pour gagner plus ») et il l’emporte sans trembler le 6 mai 2007.

Succès de courte durée. Très vite, dans un pays attaché depuis de Gaulle à une certaine forme de sacralité de la fonction présidentielle, son comportement par trop familier, voire trivial, va sévèrement abîmer son image. Mais surtout, il doit affronter la plus grave crise économique que le monde ait connue depuis les années 1930. Le poison des « subprimes » américaines dès l’été 2007, puis la faillite de la banque Lehmann Brothers en septembre 2008 et le séisme financier qu’elle déclenche dans le monde vont paralyser son volontarisme initial, ruiner ses promesses de campagne et plomber son bilan : une croissance nulle durant le quinquennat, 800 000 chômeurs de plus et 600 milliards d’euros de dette publique supplémentaire.

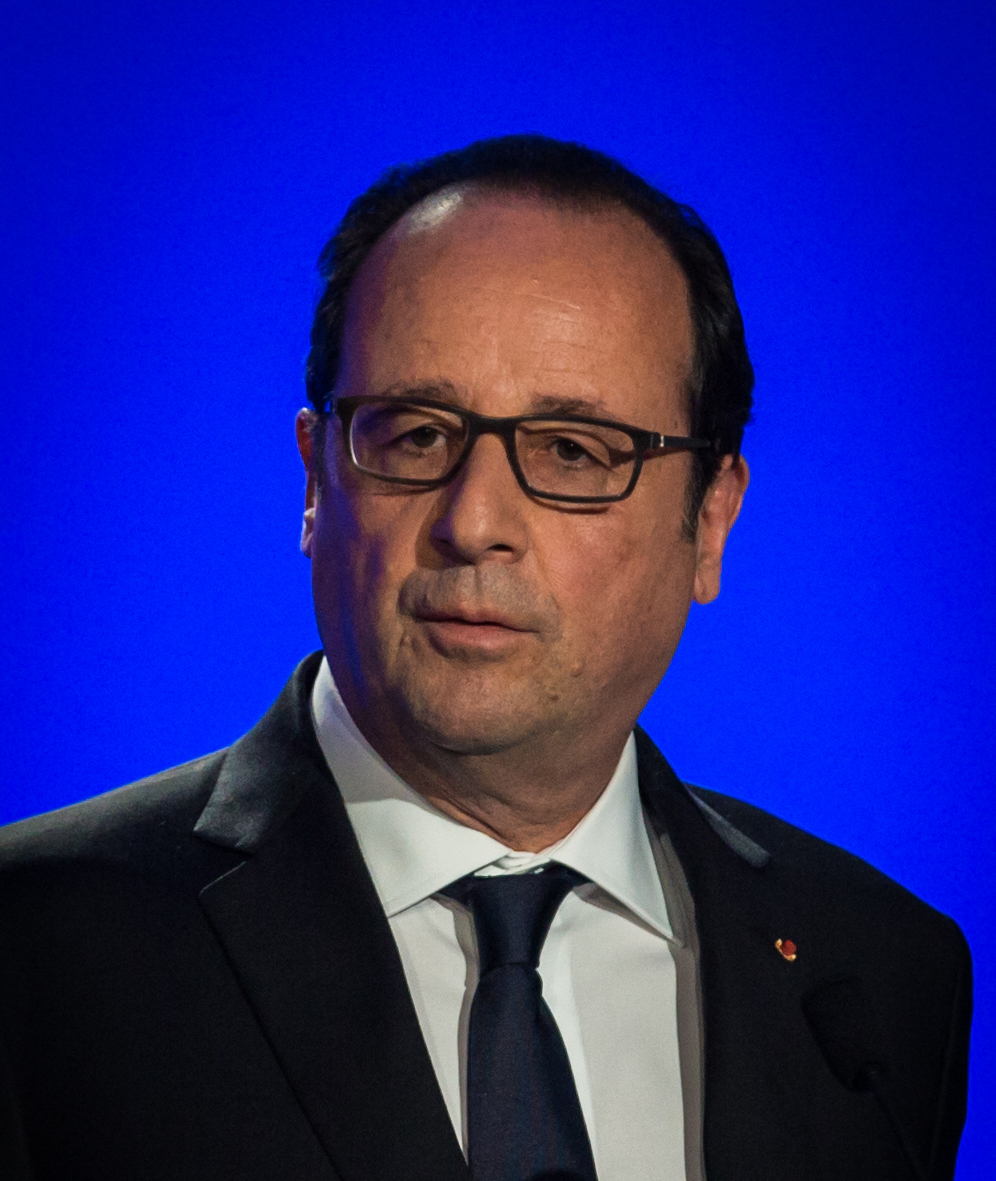

Il n’en fallut guère plus à François Hollande pour le battre en 2012. À 54 ans, bien peu misaient sur l’avenir de cet énarque rond et aimable, passé, lui aussi, par l’Elysée après 1981, député de Corrèze en 1988, battu en 1993 et réélu depuis, choisi par Jospin en 1997 pour lui succéder à la tête du Parti socialiste, mais qui n’avait jamais été ministre et avait subi de sévères échecs (le coup de tonnerre de 2002, le non au référendum européen de 2005, une troisième présidentielle perdue par la gauche en 2007 et son retrait après le calamiteux congrès de Reims du PS en 2008). C’était compter sans la chance (la disqualification de Dominique Strauss-Kahn

après ses déboires judiciaires new-yorkais au printemps 2011), la ténacité d’un homme volontiers brocardé mais convaincu de son destin, enfin l’intelligence qui lui permet de remporter contre Martine Aubry la primaire ouverte à tous les électeurs – une première – pour désigner le candidat socialiste. Fort de ce succès, Hollande ne va plus lâcher la position de favori et se poser en tout comme l’exact contraire du sortant discrédité : contre Sarkozy l’iconoclaste, il sera, proclame-t-il, un président « normal » et rassurant, contre les promesses dont les Français ont soupé, il sortira patiemment le pays de l’ornière, adossé à ce slogan minimaliste : « Le changement, c’est maintenant ».

Cela suffit pour gagner, mais pas pour s’imposer durablement : comme son prédécesseur, François Hollande aura été un gestionnaire de crise impuissant. Croissance nulle ou presque, inexorable crue du chômage en dépit des engagements présidentiels d’en inverser la courbe, sans négliger la violente crispation provoquée par l’instauration du mariage pour tous, puis les chocs répétés des attentats djihadistes de 2015 et les divisions de sa majorité auront plongé, à son tour, ce président insaisissable vers des abîmes d’impopularité, le contraignant à renoncer à se représenter.

Par comparaison, Emmanuel Macron fait donc figure d’ovni. Ses prédécesseurs, quand ils n’avaient pas la légitimité historique ou le statut de dauphin, avaient bagarré pendant deux ou trois décennies pour se former, se préparer, s’organiser. Lui n’aura eu besoin que d’un an pour s’émanciper, lancer son mouvement En marche ! et trouver la martingale gagnante.

Formidable accélération du temps politique où se conjuguent le plein effet du quinquennat, l’explosion des réseaux sociaux et de l’information en continu, enfin l’obsolescence des hommes, des partis et des rites politiques traditionnels.

Le rejet des anciens caciques (Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à la primaire de la droite, François Hollande par renoncement et Manuel Valls à la primaire socialiste) a confirmé son analyse de l’épuisement d’un système politique à bout de souffle. Entre la « grande alternance » (le rejet de « l’UMPS ») proposée par le Front national de Marine Le Pen et le grand « coup de balai » prôné par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron a su répondre à ce désir de renouvellement et incarner un « dégagisme soft », associant les bonnes volontés de droite et de gauche, ouvert sur l’Europe et le monde, à égale distance d’une extrême droite réactionnaire et d’une gauche radicale prisonnière de ses dogmes. À quoi s’est ajouté un coup de pouce du destin : l’échec de François Fillon, le candidat de la droite paralysé par une méchante affaire d’emplois fictifs, à qui cette présidentielle semblait promise.

Il reste à ce très jeune président à passer l’épreuve des faits pour démontrer que cette nouvelle donne politique permettra de restaurer l’efficacité de l’action publique et la confiance des Français. Comme pour tous ses devanciers, c’est le moment de vérité.

Gérard Courtois1.

Photos : Wikimédia Commons

Cet ouvrage a pour objectif principal de promouvoir le principe de robustesse au sein de l’entreprise, et cela en réduisant...

La France est-elle une « société bloquée », selon le mot de Jacques Chaban-Delmas ? Ce n’est pas un constat...

Jean-Jacques Urvoas répond aux accusations de laxisme judiciaire et à la surenchère sécuritaire qui envahit le débat public.

Les réquisitions du Parquet contre Marine Le Pen restreignent davantage l’horizon présidentiel de la patronne du Rassemblement national.

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30