Climat : la justice française se fait arbitre du vrai

Depuis plusieurs années, la question du réchauffement climatique occupe toutes les conversations, tous les médias, toutes les institutions. Désormais c’est...

Traditionnellement, sous la Ve République, les élections législatives qui se tiennent dans la foulée de l’élection présidentielle1 tendent, en règle générale, à confirmer les résultats de celle-ci, c’est-à-dire à fournir au président élu une majorité politique susceptible de soutenir son action. Les élections législatives de 2017 n’ont pas fait exception à cette règle malgré le caractère très inhabituel du contexte politique.

Inimaginable quelques mois auparavant, l’élection à la présidence de la République d’Emmanuel Macron pose de façon inédite la question d’une majorité législative : le mouvement En marche ! a été lancé au mois d’avril 2016 et beaucoup d’analystes doutaient de sa capacité à constituer un parti politique capable de remporter une majorité lors des élections législatives. Parallèlement, les forces politiques susceptibles de s’opposer à la victoire d’En marche ! sont, pour la plupart, dans un grave état de division. À gauche c’est d’abord le cas du Parti socialiste miné par les dissensions entre majorité de gouvernement et députés « frondeurs » qui se traduisent électoralement par l’échec cuisant de la candidature de Benoît Hamon. Le score impressionnant de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle n’empêche pas les désaccords entre Parti communiste et France insoumise qui ne se présentent plus unis au sein d’un Front de gauche. Enfin, démobilisés par leurs querelles internes et absents du débat présidentiel faute d’avoir présenté leur propre candidat, les écologistes d’EELV ont bien du mal à affirmer une présence politique crédible. C’est donc dans des conditions très particulières que se déroulent les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

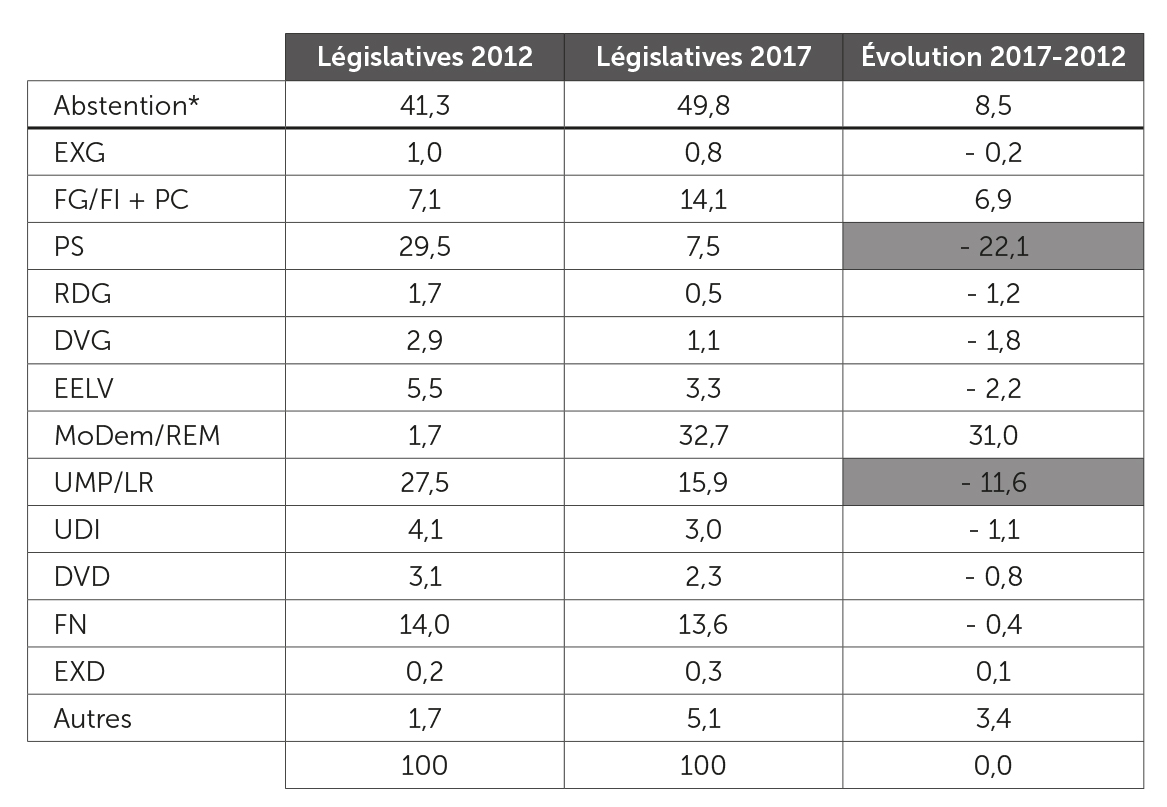

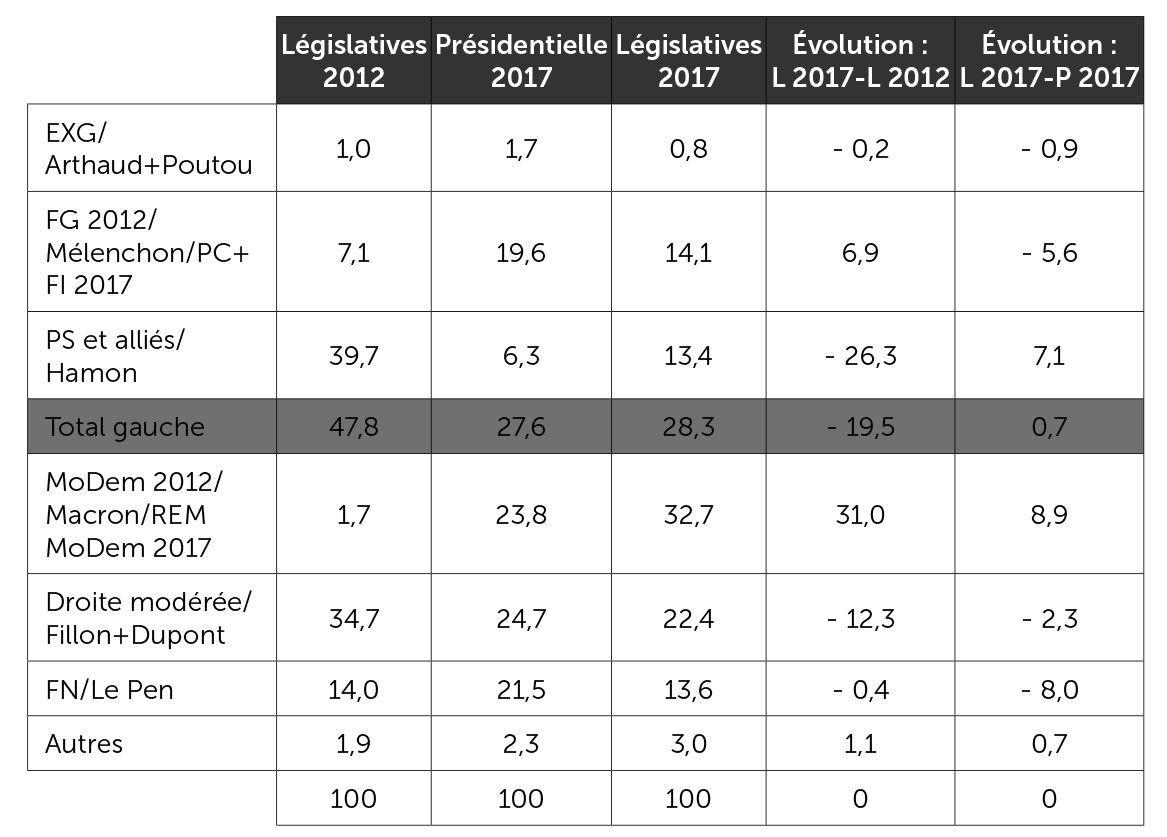

Pour juger de l’évolution des forces politiques comparons tout d’abord les élections qui viennent de se dérouler aux élections de même nature les plus récentes, c’est-à-dire les élections législatives de 2012 (tableau 1).

L’augmentation considérable du taux d’abstention (+ 8,5 points de pourcentage) constitue un premier indice de la spécificité de ces élections. Il s’explique sans doute pour partie par une accélération d’un phénomène connu : depuis la fin des années 80 l’abstention aux élections législatives n’a guère cessé de progresser. Mais un second mécanisme démobilisateur peut être invoqué : on a souvent remarqué lors des élections législatives précédentes que le camp politique qui a perdu l’élection présidentielle tend à s’abstenir un peu plus fréquemment que le camp du gagnant comme si l’on s’accordait à jouer en faveur d’une certaine cohérence politique. Mais ici ce mécanisme est considérablement démultiplié du fait qu’il n’y a pas, comme de coutume, un seul camp vaincu (la gauche ou la droite) mais deux (gauche et droite) voire trois en y comptant l’extrême droite.

À l’inverse, il est intéressant de constater que le vote en faveur des candidats de La République en marche est corrélé négativement avec le taux d’abstention (-.70).

Les évolutions des forces politiques entre les deux premiers tours des élections législatives sont signes d’un véritable bouleversement politique. La perte du Parti socialiste (- 22,1 points de pourcentage), à laquelle s’ajoutent celles de ses alliés habituels (RDG, DVG EELV), est inédite. Rappelons ici pour mémoire que dans l’un de ses pires moments, celui des élections législatives de 1993, le Parti socialiste et ses alliés recueillaient 20,2 % des suffrages exprimés et obtenaient 52 élus contre aujourd’hui 9,1 % et 28 élus.

À gauche de la gauche, les candidats de la France insoumise doublent à peu près leurs scores de 2012 sans atteindre le résultat de Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle sans doute à cause du moindre poids, dans des élections législatives, de la personnalité même du leader de la France insoumise.

Notons que les pertes de la droite modérée (LR, UDI, DVD) sont d’une moindre ampleur que celles de la gauche (- 13,5 points) et qu’enfin le total des pertes cumulées de la gauche et de la droite modérées sont de l’ordre de grandeur des gains de LREM comparé au MoDem de 2012 soit 31 points de pourcentage.

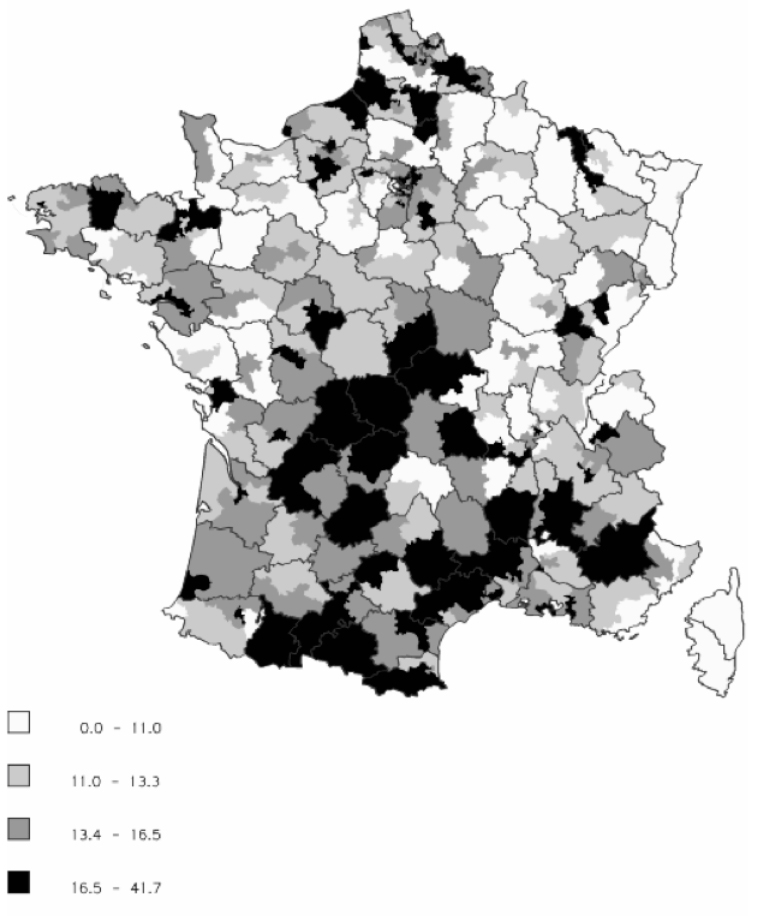

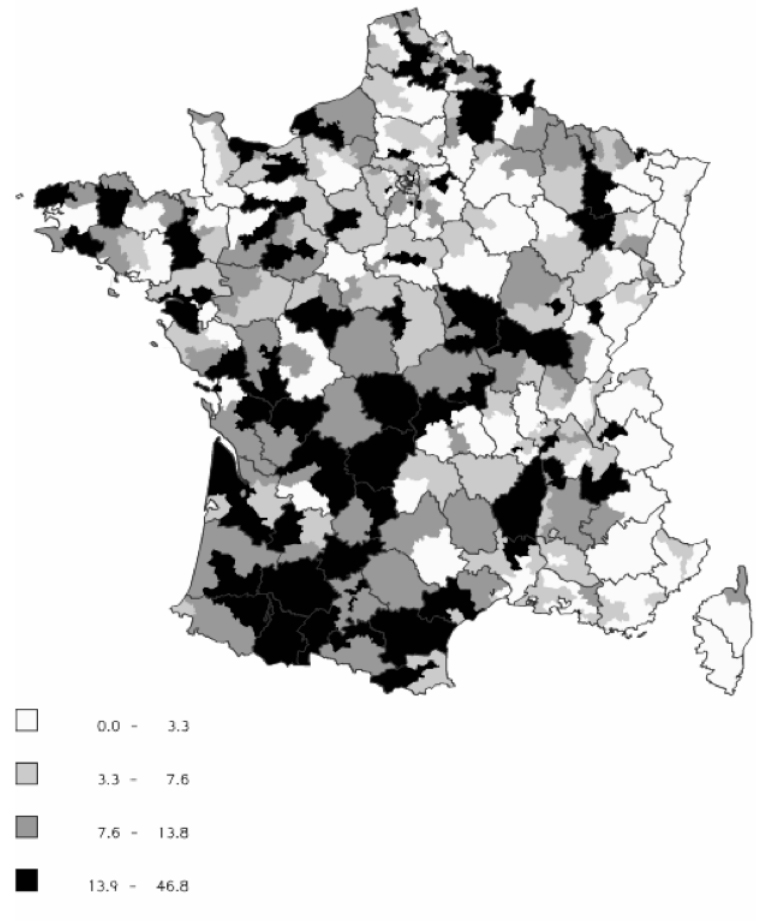

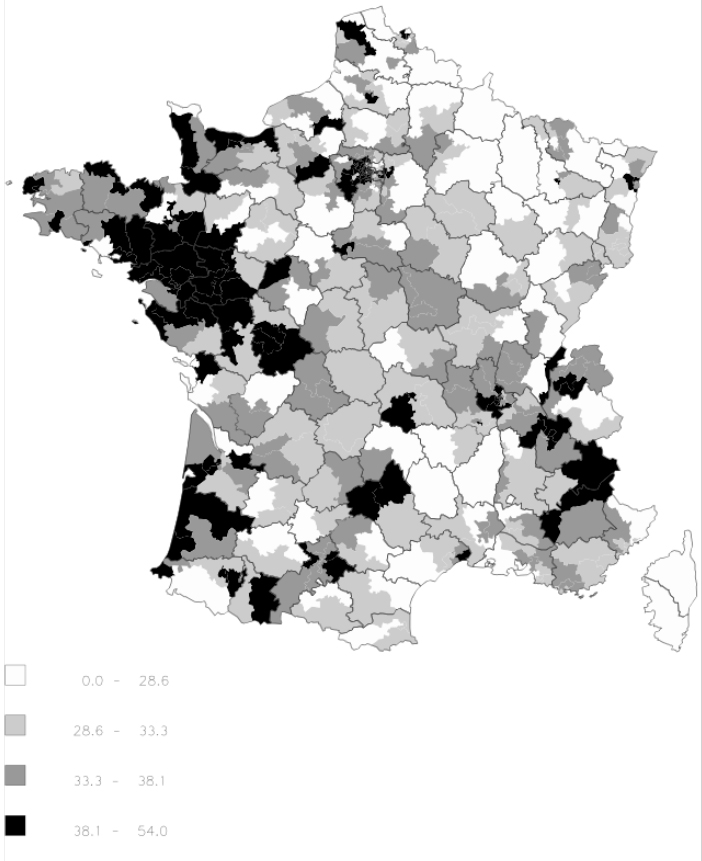

Les cartes électorales suivantes (Parti communiste et France insoumise, Parti socialiste et alliés, La République en marche et MoDem) permettent de visualiser une géographie électorale où l’on retrouve à la fois des éléments structurels relativement stables et des répartitions spatiales nouvelles. On repère ainsi les zones de force habituelles du PC (midi rouge). Mais la carte du vote pour LREM et le MoDem emprunte manifestement des territoires aux forces traditionnelles de gauche (par exemple dans la France de l’Ouest) et de droite (Sud de l’Île-de-France, Normandie). Mais le caractère « centriste » de ce vote apparaît aussi dans ses parentés avec le vote en faveur d’Édouard Balladur (1995) et de François Bayrou (2007).

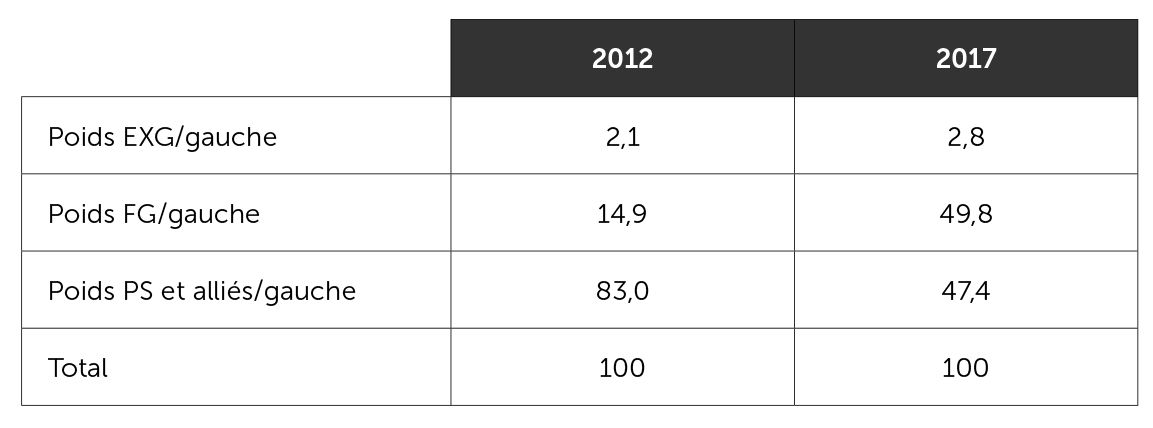

Le résultat des évolutions électorales qui ont été décrites modifie considérablement les rapports de force à l’intérieur de la gauche (tableau 2) puisque, au sein du total de la gauche, les suffrages recueillis par la France insoumise et le Parti communiste (49,8 %) sont désormais légèrement supérieurs au poids des suffrages obtenus pas le Parti socialiste et ses alliés (47,4 %). Situation très différente des périodes antérieures où le Parti socialiste et ses alliés étaient très largement dominants (83 % en 2012). De quels poids compteront ces nouveaux rapports de force dans une éventuelle recomposition de la gauche ?

Pour mieux apprécier la dynamique des résultats des législatives de 2017, ils ont été mis en regard, sous forme de résultats regroupés, avec ceux de la présidentielle qui les a précédés (tableau 3).

Les résultats montrent que la progression du Parti socialiste et de ses alliés par rapport au faible score de Benoît Hamon (+ 7,1 points de pourcentage) est due, pour l’essentiel, à l’apport des alliés du Parti socialiste (RDG, DVG et EELV) alors que le Parti socialiste ne gagne qu’un peu plus d’un point de pourcentage, comparé au score de Benoît Hamon (7,5 % contre 6,3 %).

On observe dans le même tableau une perte électorale conséquente de la France insoumise comparée au score de Jean-Luc Mélenchon (- 5,6 points de pourcentage). Il se peut que l’ambiguïté de la consigne de vote de second tour face au duel Macron/Le Pen et la dureté dans ses rapports avec le Parti socialiste aient démobilisé une partie de ses électeurs.

Du côté de La République en marche, on enregistre une progression notable des suffrages exprimés (+ 8,9 points de pourcentage) qui correspond clairement à la prime attribuée au vainqueur de la présidentielle, à la fois par démobilisation des vaincus et plus largement par un désir de cohérence politique exprimé par l’électorat.

Les coefficients de corrélation des forces politiques entre elles (tableau 4) permettent d’apprécier leurs capacités de reproduction d’une élection à l’autre : plus ce coefficient est élevé, plus la force politique considérée se reproduit avec les mêmes structures politiques.

Deux forces politiques font preuve de capacités de reproduction élevées : le Front de gauche (ou le total France insoumise + Parti communiste) : 0,78 et 0,84 et plus encore le Front national : 0,89 et 0,92. En revanche le Parti socialiste et ses alliés sont plus faiblement corrélés d’une élection législative à l’autre (0,62) et moins encore avec le vote en faveur de Benoît Hamon (0,53) signe clair d’une déstructuration du vote socialiste. À l’inverse, il est frappant de constater que, malgré sa nouveauté, le vote en faveur des candidats de La République en marche, lors des élections législatives, est fortement corrélé au vote en faveur d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle (0,74).

Les échanges entre forces politiques peuvent s’apprécier selon deux méthodes : soit au niveau des flux électoraux, c’est-à-dire en mesurant d’éventuelles corrélations entre les évolutions des forces politiques, soit au niveau individuel en considérant les résultats de sondages.

La première méthode permet, par exemple, de calculer les relations entre les pertes du Parti socialiste ou de la droite modérée et les gains de La République en marche. De fait on observe que :

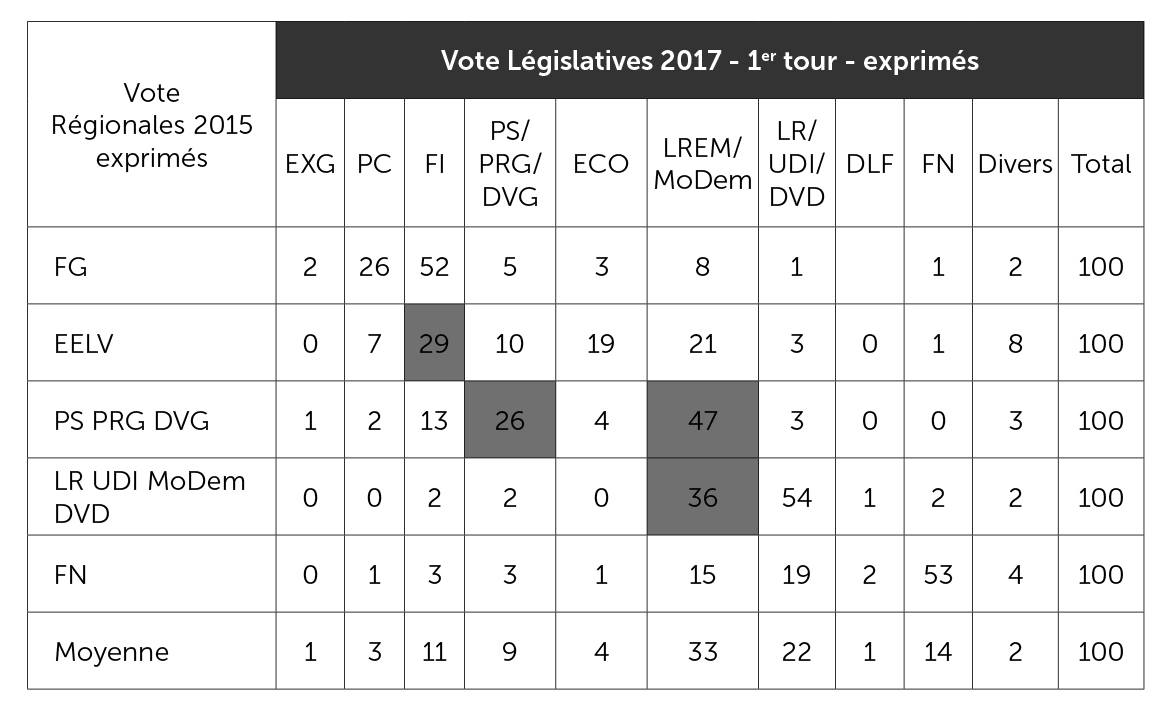

Le tableau 5 illustre les résultats obtenus avec la seconde méthode, c’est-à-dire en considérant les votes déclarés par les électeurs dans une enquête électorale.

L’évasion des électeurs socialistes et écologistes vers le vote en faveur de La République en marche est massive puisque 47 % des électeurs socialistes de 2015 lors des élections régionales de 20152 et 21 % des écologistes déclarent avoir voté en faveur de La République en marche lors des élections législatives de 2017. À droite les pertes sont aussi considérables : 36 %.

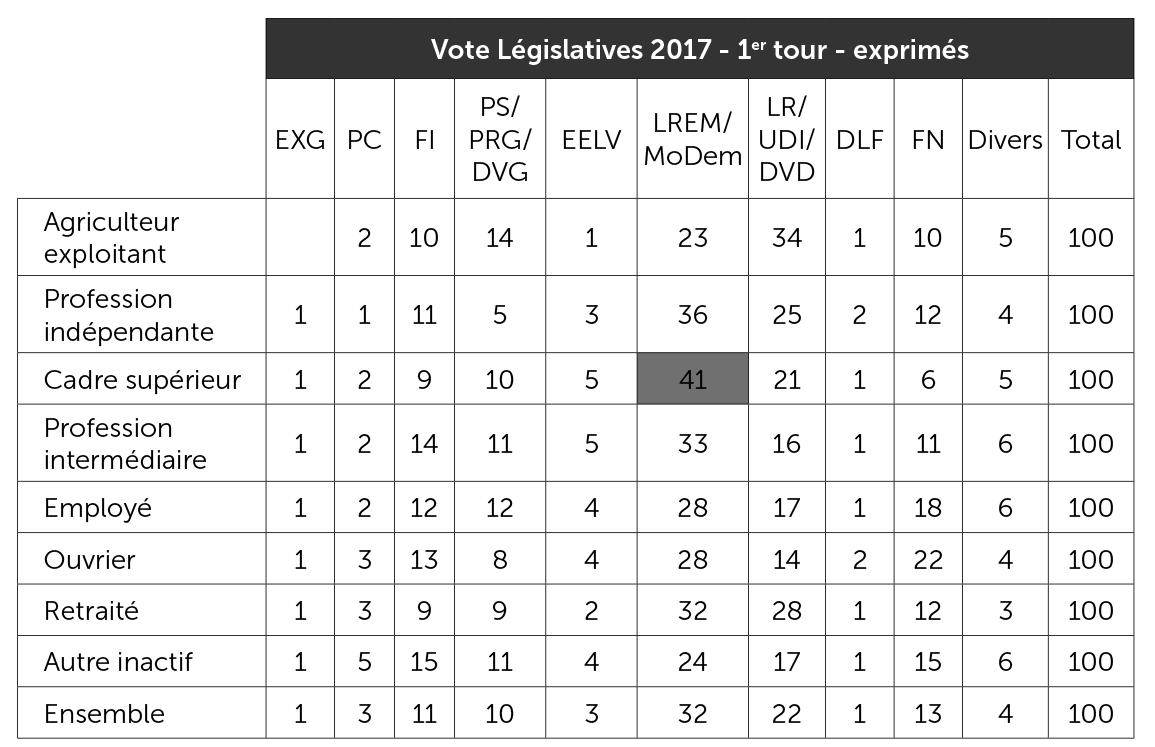

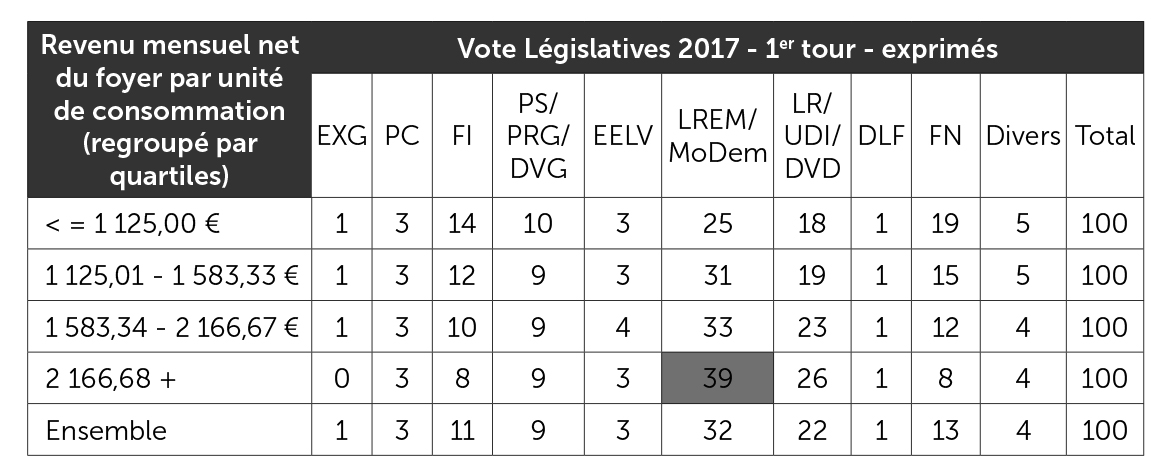

Pour mieux caractériser les traits sociologiques et idéologiques des électorats de gauche comparés à celui de La République en marche, nous les avons analysés en fonction de la profession (tableau 6) et du revenu du foyer (tableau 7), puis selon leurs caractéristiques idéologiques (tableaux 8 et 9).

Les tableaux 6 et 7 témoignent qu’au-delà de son amenuisement, l’électorat du Parti socialiste perd toute spécificité sociologique au profit de La République en marche. En effet, ces dernières années le Parti socialiste, ayant largement perdu le soutien des couches populaires, bénéficiait des faveurs des couches sociales privilégiées (cadres supérieurs, revenus élevés).

Aujourd’hui c’est le vote en faveur de La République en marche qui bénéficie de ces mêmes appuis sociologiques.

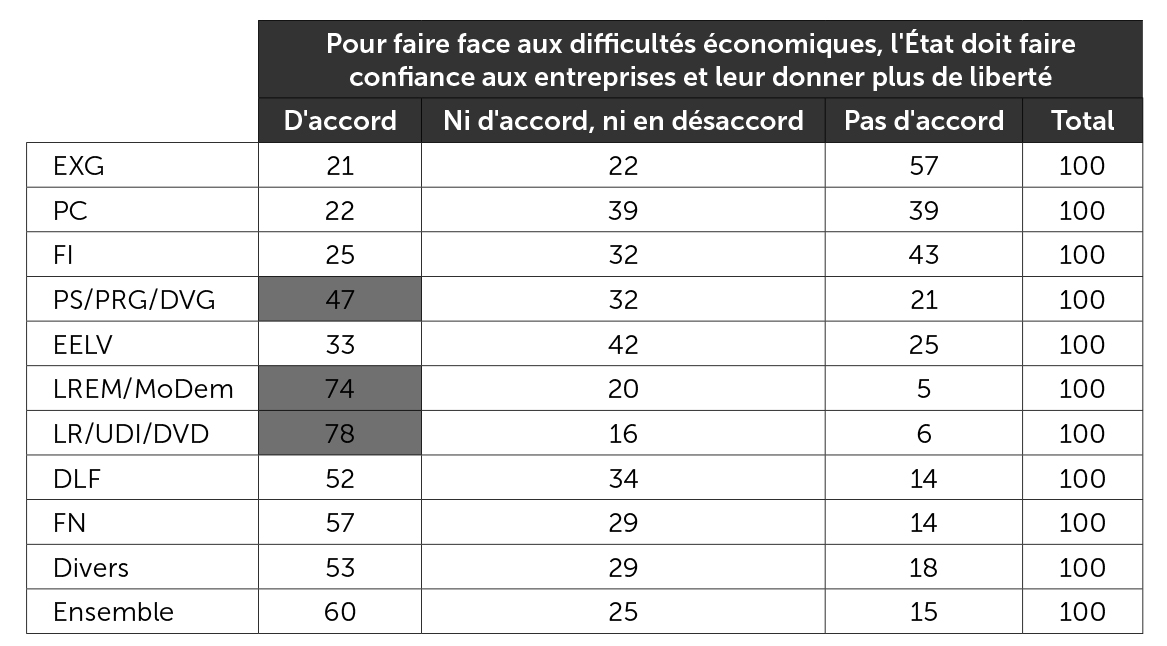

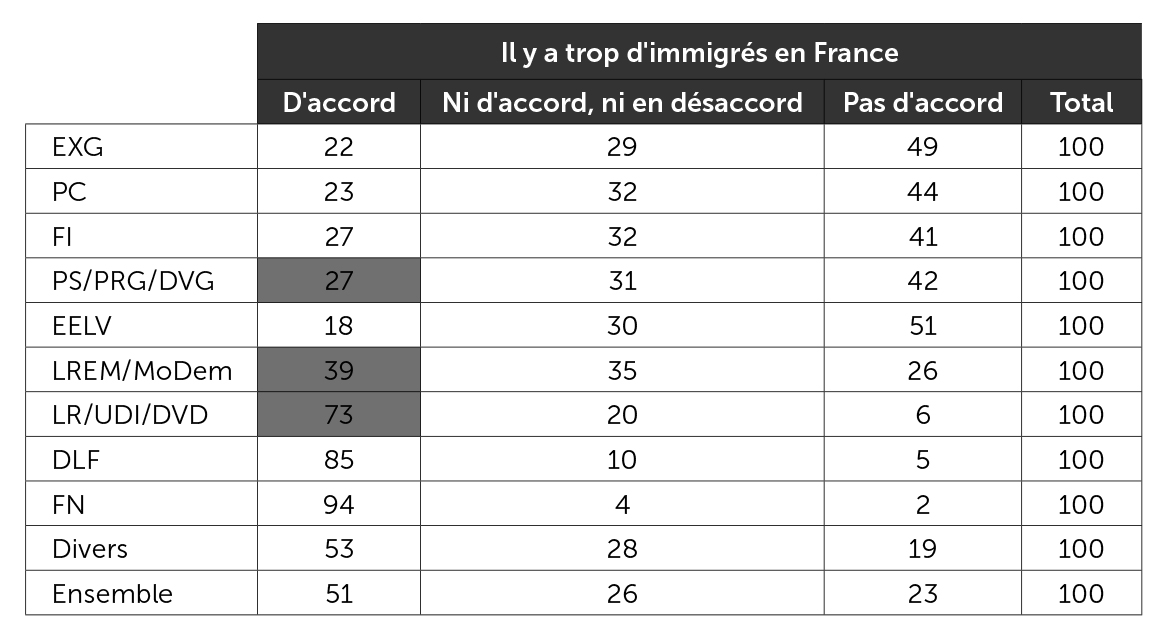

Les deux tableaux 8 et 9 démontrent que le succès de LREM est dû pour partie à sa capacité de synthèse idéologique. On sait en effet que, depuis longtemps, deux dimensions idéologiques fondamentales se partagent l’électorat français : ce sont d’une part l’adhésion, ou non, au libéralisme économique (liberté de l’entreprise, éloge du marché, etc.) et le soutien ou non au libéralisme culturel (tolérance dans le domaine des mœurs, acceptation de l’étranger etc.). Ces deux dimensions permettent de situer une gauche plus hostile au libéralisme économique mais plus proche du libéralisme culturel et une droite présentant le schéma inverse : plus souvent en faveur du libéralisme économique, mais plus fréquemment opposée au libéralisme culturel.

Or, on observe que l’électorat de La République en marche réalise une sorte de compromis idéologique en se montrant : proche de la droite en termes de libéralisme économique (tableau 8), mais proche de la gauche en termes de libéralisme culturel (tableau 9). La revendication d’un mouvement se situant « et à droite et à gauche » trouve ici une confirmation concrète.

Avec 56,4 %, l’abstention n’a jamais été aussi importante à un second tour de législatives. Le recul de la participation est de 5,4 % entre les deux tours. Double record depuis le début de la Ve République.

Compte tenu de l’abstention (51,3 % au premier tour) la nature des configurations a été très inhabituelle, par exemple quand on la compare avec celle des élections législatives de 2012. On compte en effet pour ce second tour :

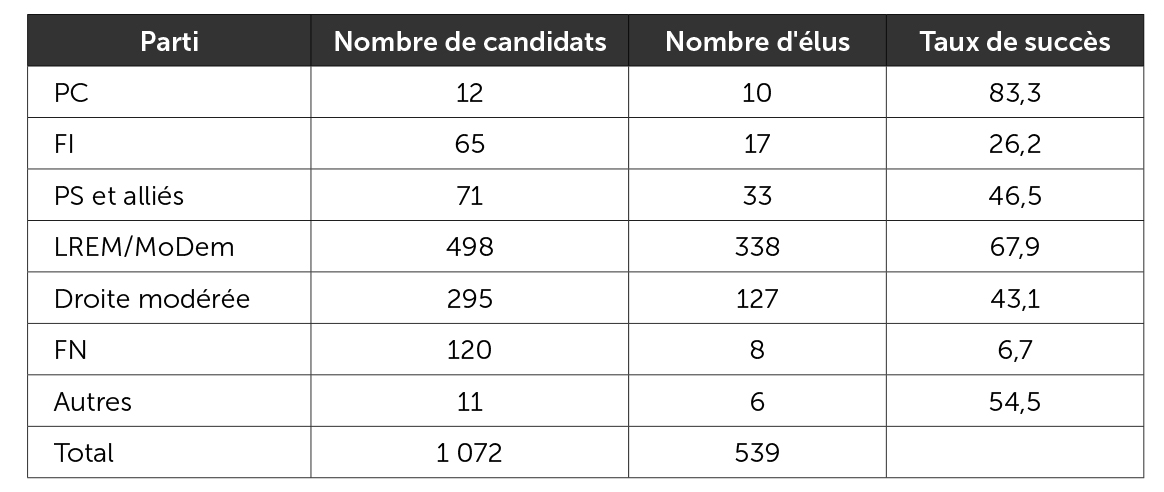

Le succès final des candidats de La République en marche est inscrit dans le tableau 10 qui présente le taux de succès des candidats de second tour selon leur appartenance politique.

Le maintien de quelques zones de force historiques permet au PC d’avoir un taux de succès élevé pour les douze candidats présents au second tour (83,3 %). À l’inverse des candidats de la France insoumise qui ne bénéficient pas du même capital historique (26,2 %). Au total les taux de réussite du Parti socialiste et de ses alliés et de la droite modérée sont d’un même ordre de grandeur (respectivement 46,5 et 43,1) mais ils sont bien inférieurs à celui de La République en marche : 67,9.

On a souvent observé que le second tour des élections législatives tendait à confirmer, voire à amplifier, les tendances observées lors du premier tour. Mais ici, cette régularité n’a pas été réellement observée. On se souvient en effet que les enquêtes par sondage publiées dans l’entre-deux tours prévoyaient un véritable raz de marée du mouvement La République en marche, soit souvent plus de 400 élus, quand le résultat réel n’est que de 308. Comment expliquer cet écart ? Plusieurs indices semblent indiquer que les reports de vote du premier au second tour ont varié, en particulier au bénéfice de la droite modérée, dans les derniers jours précédant le deuxième tour de l’élection. Ainsi selon l’enquête électorale du Cevipof administrée entre les deux tours3, La République en marche devait l’emporter dans les duels avec la droite selon un rapport de force de 59 % contre 41 %. En réalité on calcule que dans les 193 circonscriptions où de tels duels ont eu lieu le véritable rapport de force a bien été en faveur de La République en marche, mais dans des proportions bien moindres : 52,6 % contre 47,4 %.

Il est aussi probable que le relatif moindre succès de La République en marche soit dû à une mobilisation de l’électorat du Front national au profit de la droite modérée dans le cas des duels avec La République en marche.

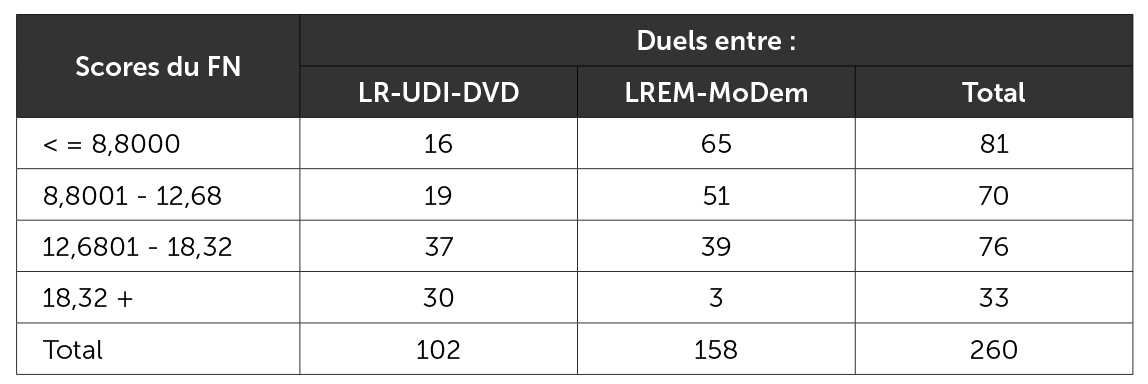

Cette probable mobilisation des électeurs du FN en faveur de la droite modérée est confirmée par le tableau 11 qui montre que le nombre d’élus de la droite modérée s’accroît nettement selon le niveau du score du FN au premier tour de ces élections.

Cette sur-mobilisation de la droite et du FN lors du second tour est vraisemblablement l’une des raisons majeures de ce qui a été considéré comme une « moindre victoire » de La République en marche, lors du second tour de ces élections. On peut raisonnablement faire l’hypothèse que cette « correction électorale » ait été induite par la publication de sondages annonçant imprudemment une victoire sans partage de La République en marche.

Le parti socialiste et ses alliés, quand ils sont présents au second tour, sont le plus souvent opposés aux candidats de La République en marche. Dans ces 42 circonscriptions, le candidat de gauche réalise en moyenne 50,5 % contre 49,5 % au candidat En marche. Le Parti socialiste remporte 20 sièges, dont 5 à moins de 0,5 point (contre 22 sièges conquis par le candidat REM dont 3 serrés,). La défaite socialiste aurait donc pu être encore plus sévère puisque le Parti socialiste sauve malgré tout son groupe parlementaire.

*

* *

Au vu des résultats des élections législatives de 2017 le premier constat qui vient à l’esprit est celui d’une véritable défaite historique de la gauche socialiste. Un seul indice permet d’en donner la mesure : dans l’Assemblée nationale qui vient d’être élue le Parti socialiste ne représente plus que 5,4 % des élus. À l’issue de sa terrible défaite électorale des élections législatives de 1993 les élus socialistes représentaient encore 9,9 % de l’Assemblée.

La seconde leçon de ces élections est aussi, bien entendu, la victoire incontestable de La République en marche. Mais ce second fait doit être apprécié avec mesure : si l’on considère le nombre ou le pourcentage d’élus de La République en marche comparé à d’autres exemples du passé ce n’est pas en réalité le groupe historiquement le plus nombreux. Dans l’Assemblée actuelle, les élus de La République en marche représentent 54,2 % des députés. À l’issue des élections législatives de 2002, la droite modérée (Union pour la majorité présidentielle) représentait 63,3 % du total des élus. De même lors de la victoire de la gauche aux élections de 1981, les élus de l’Union des démocrates pour la République représentaient 60,2 % du total des élus. Depuis 1958, La République en marche ne vient donc qu’au cinquième rang des groupes les plus nombreux de l’Assemblée. Mais La République en marche conserve à l’évidence une spécificité qui fait de sa victoire un cas unique : jamais un parti fondé aussi récemment n’avait été capable d’une telle réussite.

Le troisième constat qui accentue encore la victoire du parti d’Emmanuel Macron est l’état de division dans lequel se trouvent ses adversaires politiques. Cette constatation vaut avant tout pour le Parti socialiste dont les fractures sont béantes. Cela concerne aussi Les Républicains partagés entre une majorité s’opposant, par principe, à La République en marche et un groupe minoritaire dit des « Constructifs » qui souhaite se déterminer au cas par cas sur l’éventuel soutien à La République en marche.

Daniel Boy et Jean Chiche

Sciences Po/Centre de recherches politiques Cevipof

———-

Depuis plusieurs années, la question du réchauffement climatique occupe toutes les conversations, tous les médias, toutes les institutions. Désormais c’est...

Après Édouard Philippe ou LFI, François Fillon à son tour réclame la démission du président de la République, « pour...

La volte-face de la Commission européenne qui renonce à l’objectif de 2035 pour interdire les voitures thermiques et passer au...

Les portraits s’évanouissent sur l’écran de télévision. Une pause. Claude Sérillon ouvre le journal

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30