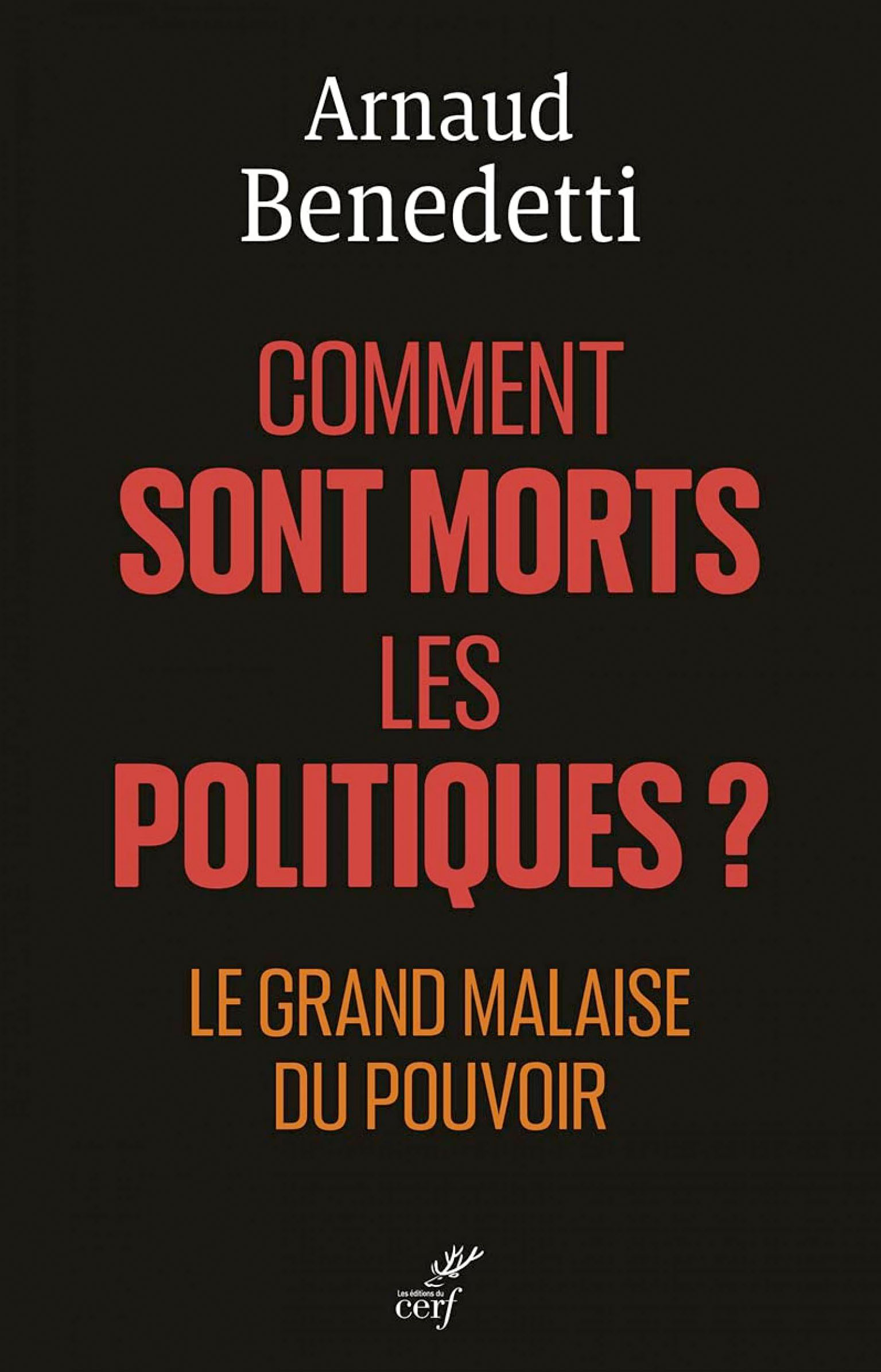

Pour la Revue Politique et Parlementaire, Jean-Yves Archer a lu Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir le dernier ouvrage d’Arnaud Benedetti paru aux éditions du Cerf.

Comment sont morts les politiques ? est un titre qui renvoie à une réalité que certains praticiens du pouvoir n’acceptent pas, imbus qu’ils sont par la jouissance parfois infantile des hochets que la vie démocratique accorde sans bornage pudique.

Le livre que nous propose Arnaud Benedetti est instructif : il aide le citoyen et la citoyenne à découvrir une synthèse alerte de notre époque qui permet d’aboutir à une compréhension du monde habilement suggérée au fil des pages. L’auteur n’impose pas sa vision, il agit nettement plus finement en déroulant une pensée nimbée d’une parfaite honnêteté intellectuelle.

Deux phrases-clefs constituent mon choix tant elles illustrent le propos.

« Les imaginaires de l’adversité croissent, à proportion que décroît la maîtrise politique : une dialectique de la contradiction habite des sociétés qui, plus elles nouent d’interdépendances, moins elles apparaissent en capacité de se protéger alors que jamais peut-être avons-nous porté aussi haut l’exigence de protection » (p. 71). Bien évidemment, en période de reprise épidémique, l’auteur dit vrai.

« L’acculturation à la fatalité est « la chose du monde la mieux partagée »; elle n’exige aucun effort, si ce n’est celui du renoncement – ce dont toute politique se satisfait à partir du moment où les sociétés sont mûres pour ne plus exercer leur droit de regard qui constitue la condition ontologique de l’exercice de leurs libertés. En sommes-nous là, au point de tangente où s’effriterait, sans autre haut-le-cœur que celui d’un soupir infinitésimal tant il apparaît minoritaire, l’édifice fragile des convictions dans lesquelles nous avons grandi ? » (p.181).

C’est bien d’un délitement du pouvoir politique, dont l’origine est notamment localisée dans la lettre et la dynamique historique de 1992 et de son célèbre Traité de Maastricht, que l’auteur puise une once argumentée de courroux à l’encontre du substrat technocratique de Bruxelles. Il nous livre des extraits du discours prononcé par Philippe Seguin devant la représentation nationale. Comment ne pas lui concéder que l’art oratoire s’est rétréci au point de ne plus permettre d’assumer la fonction tribunicienne chère à Max Weber ? Oui, les « technos » sont à la fois sur le devant de la scène avec leurs affirmations aussi péremptoirement énoncées que faiblement étayées. Mais ils sont aussi en coulisses ceux qui engloutissent l’univers de la décision avec, en prime, comme l’indique Chloé Morin, une opposition structurelle entre « l’uniformisation du haut » et la « fragmentation du bas ». L’inflation de la présence énarchique est, au total, porteuse de vents mauvais.

« La France présidentielle vit depuis trois mandatures emportée et brinquebalée par ce court-circuit permanent d’un sceptre qui ne tient plus dans les mains trop lisses de ses détenteurs » (p.19). L’auteur ouvre ainsi une réflexion sur la consistance du Pouvoir dans une nation désormais soumise aux directives d’un animal européen informe.

« À ce sujet, et non sans pertinence, Éric Anceau, dans son ouvrage Les Élites françaises, parle de « démocratie transitive », c’est-à-dire d’un processus consistant de loin en loin à conserver un halo démocratique à des délégations successives qui, par le véhicule des gouvernements, de leurs chefs et des chefs d’État, remettent à des commissaires, doges vénitiens d’une superstructure d’un genre inédit, le soin de fabriquer des politiques publiques » (p. 39).

Cette logique supposée de Bruxelles se heurte à ce que Norbert Elias nommait « la société des individus » : ainsi pour ce fin penseur apprécié par Arnaud Benedetti « La société n’est pas seulement le facteur de caractérisation et d’uniformisation, elle est aussi le facteur d’individualisation » (p. 88).

Dès lors le Politique est mal habile car finalement peu agile au regard de l’accélération du temps y compris médiatique ou économique avec « l’entrisme des GAFAM sur les chemins du pouvoir d’État » (p. 101). Les trois fonctions fondamentales de la politique : « la dispute, le combat, la décision » (p. 56) sont prises à revers par le cours des événements dont l’auteur cite à fort bon escient l’analyse du regretté François Furet. « Que dit Tocqueville en fin de compte, si ce n’est que la Révolution – c’est la lecture qu’en fait Furet – a déjà eu lieu avant que n’éclatent les événements qui l’emblématisent »

(p. 66).

Je trouve particulièrement féconde l’idée que la frise historique lue ex-post par le prisme des actes et événements soit une forme de facilité intellectuelle pour celle ou celui qui ne veut pas voir les pointes acérées de germination ex-ante. Pour l’esprit qui se souvient du duel municipal à Dreux entre Françoise Gaspard et Jean-Pierre Stirbois en 1983 s’ouvre le champ de la compréhension du séisme du 21 avril 2002 et des péripéties en cours de déroulement de 2021/2022. L’Histoire impose après une mise en terre digne du jardinage. La lente conquête du pouvoir, aboutie en 1981, en est un exemple parmi tant d’autres.

À cet égard, François Mitterrand dans un entretien avec Bernard Pivot avait énoncé : « Vous n’imaginez pas ma capacité d’indifférence et elle est indispensable là où je suis ».

L’auteur traite de cette question au travers d’une citation de Max Weber qu’il annonce ainsi : « L’homme de la politique est celui qui intériorise les événements sans être dominé par ces derniers : « Mais ce pouvoir de dompter son âme avec énergie, qui caractérise l’homme politique passionné et qui le distingue du simple dilettante de la politique gonflé uniquement d’excitation stérile, n’a de sens qu’à la condition d’acquérir l’habitude du détachement » »

(p. 175).

Face aux violences du monde, il faut du détachement, reflet de la capacité intérieure à cérébraliser finement les équations des difficultés qui surgissent. Autrement, on court d’un jet ministériel à l’autre accompagnés de collaborateurs lestés de parapheurs à défaut de sens critique. La mort de certains politiques est un coma éthylique shootés qu’ils sont à l’action comme un frelon s’enivre sous un ciel redevenu printanier. De ce coma perçu de manière plus ou moins consciente par l’opinion découle une part explicative du phénomène de l’abstention qu’aborde l’auteur et qui sera une variable pivot en avril 2022.

Ce livre est accessible et bien balisé : l’auteur n’a pas l’outrecuidance trop souvent répandue de nous livrer des chapitres à fondement énigmatique. Son style est voisin des qualités de plume d’Erhard Friedberg. Je dirais qu’il nous invite à un beau segment de randonnée sur le GR 20 alors inondé d’un ciel qualifiable de lumineux.

Ainsi, page 139, j’ai retrouvé une phrase du talentueux Albert Hirschman (Bonheur privé, Action publique) : « Une vie sans déception, écrit-il, serait peut-être tout bonnement insupportable ».

In concreto, cet ouvrage d’Arnaud Benedetti ne suscite pas de déception et à l’inverse, il stimule l’esprit républicain dans ces temps troublés ce qui forge l’armature de son bien-fondé et de son ambition.

Jean-Yves Archer

Comment sont morts les politiques ?

Le grand malaise du pouvoir

Arnaud Benedetti

Cerf, 2021

182 p. – 18 €