Lecornu veut-il trop en faire ?

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Napoléon appartient au petit groupe des « grands hommes » de l’histoire de France statufiés dans des dizaines de communes. Loin derrière Jeanne d’Arc, distancé par le général de Gaulle, il rivalise avec Jaurès. Cependant, si l’on tient compte du type des monuments, il gagne en importance car son effigie se dresse sur cinq colonnes1, ce qui lui assure une grande visibilité, et figure sur six statues équestres2. L’érection, ou la destruction, et l’emplacement de ces monuments correspondent à des logiques politiques et territoriales.

Au total, cinquante statues, bustes ou bas-reliefs3 furent érigés entre 1801 et 2015, dates d’inauguration de deux bustes, respectivement celui de Bonaparte (« vainqueur et pacificateur »), par Chardigny, à Marseille, et celui de Napoléon sur l’île d’Aix (Charente-Maritime)4. Trois principales périodes se dégagent. Aux trois monuments érigés en place publique sous le Consulat ou l’Empire à Marseille, Wimille et Paris, s’ajoutent trois bas-reliefs du Louvre : « Minerve couronnant le buste de Napoléon » (Frédéric Lemot, 1808), « Les Renommées couronnant le buste de Napoléon » (Antoine Léonard Dupasquier, 1809) et « Le Génie de la France » que Claude Ramey présenta sous les traits de Napoléon (1811). La Monarchie de Juillet fut propice au culte napoléonien, avec huit monuments au minimum, et le Second Empire encore plus, avec vingt et une œuvres sculptées, y compris un fronton du Louvre montrant « Napoléon dominant l’Histoire et les Arts » par Antoine-Louis Barye (Napoléon) et Pierre-Charles Simart et un bas-relief sculpté sur l’hôtel de ville de Brienne-le-Château (Aube). Cinq statues furent réalisées, remplacées ou restaurées sous la Troisième République, une sous la Quatrième et quatre sous la Cinquième. Nous ignorons la date d’inauguration de six effigies, mais le Second Empire semble s’imposer pour la statue en pied de Napoléon placée sur la façade du palais de justice de Boulogne-sur-Mer, inauguré en 1852.

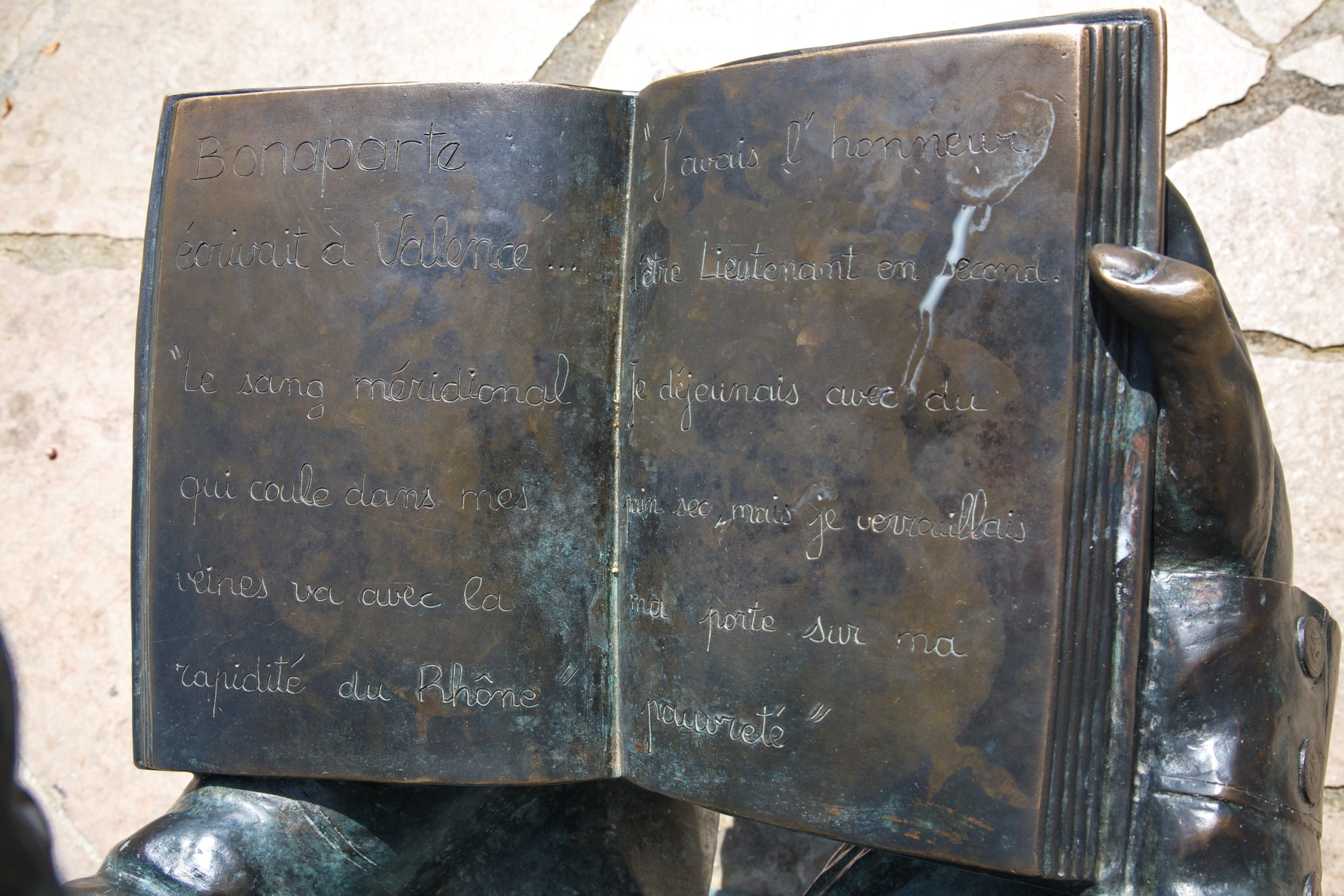

Un vaste Sud-Est (actuelles régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes) englobant la Provence et le Dauphiné, parcourus à marche forcée par Napoléon en 1815, et Lyon, d’où il publia plusieurs décrets le 12 mars, compte quinze monuments. La principale œuvre y est la statue équestre d’Emmanuel Frémiet inaugurée à Grenoble en 1868. Divers petits monuments, dus à l’initiative publique ou privée, jalonnent ce parcours : les bustes de Vallauris-Golfe Juan, Saint-Vallier-de-Thiey, La Martre, La Fare-en-Champsaur, Le Pin-Bouchain5. Les statues érigées à Villeurbanne en 1839, à Lyon en 18526 et à Poule-les-Écharmeaux dans les années 1860 rappellent sans doute l’épisode de 1815. Le monument de Saint-Raphaël, une pyramide avec le profil droit de Bonaparte sur un médaillon de bronze, est, lui, étranger au « vol de l’Aigle » : il commémore le débarquement, le 17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799) « du général de la République Bonaparte », qui venait de « conqu[érir] l’Égypte à la France ». Une statue assise de Jean-Paul Ravit, inaugurée à Valence en 2010, rappelle qu’en 1785, Bonaparte, jeune lieutenant en second au régiment de La Fère, était en garnison dans cette ville. Quant aux quatre imposants monuments corses, trois à Ajaccio (1850, 1865, 1938) et un à Bastia (1854), ils semblent tout naturels sur l’île de beauté.

Le vaste quart du Nord et de l’Est (régions Bourgogne-Franche-Comté-Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France) est, lui, riche de dix-neuf monuments. Deux sont liés par le souvenir de la campagne de France : la statue équestre de Montereau (Seine-et-Marne) de Charles-Pierre-Victor Pajol, inaugurée en 1867, et la statue en pied de Georges Thurotte dressée à Bouconville-Vauclair (Aisne), près de Craonne, en 1974. Tous les autres monuments obéissent à une logique locale propre. Le plus récent, un buste de marbre sculpté sous le Second Empire, fut érigé dans un parc de Thionville (Moselle) – où Napoléon n’alla jamais – en 1951. Les autres furent quasiment tous inaugurés sous les règnes de Louis-Philippe et de Napoléon III. Brienne-le-Château (Aube) compte trois représentations de Bonaparte : la statue en bronze de Louis Rochet (1859), une statue de pierre sur le porche de l’École militaire où Bonaparte étudia de 1779 à 1784, un médaillon en relief sur la façade de l’hôtel de ville. Le modeste Napoléon de Stainville (Meuse) s’explique par les deux passages de l’empereur dans cette commune, en 1805 et 1809, que le conseil municipal commémora en 1842. Depuis 1840, un autre Napoléon, de petite taille, couronne le lavoir néo-classique de Bouligney (Haute-Saône). La statue en pied d’Auxonne (Côte-d’Or), par François Jouffroy, inaugurée en 1857, s’explique par le temps de garnison que le lieutenant Bonaparte passa dans cette ville en 1788-1789. Dans le même département, dans un bois reculé de Fixin, grâce à l’initiative de Claude Noisot, ancien capitaine de la Vieille Garde, trône depuis 1847 un bronze de Rude représentant « Napoléon s’éveillant à l’immortalité »7.

Deux anciens militaires de la Grande Armée ont, eux aussi, exprimé leur admiration et leur amour pour Napoléon en installant son image sur le faîte de leur demeure.

En 1830, l’ancien chef de bataillon Armand Cornette se fit construire à Charly-sur-Marne (Aisne) une maison flanquée d’une tour au somment de laquelle il installa une statue en pied de l’empereur. Une idée comparable vint à Louis-Joseph Petit pour sa maison de Saint-Riquier (Somme), édifiée vers 1840 ; cet ancien sergent ne se contenta d’ailleurs pas du petit Napoléon pédestre placé au sommet du pignon, mais donna à la façade la forme d’un bicorne. Dans le Pas-de-Calais, la colonne de Wimille, commune voisine de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), rappelle le camp que Napoléon installa en juin 1803 afin de préparer l’invasion de l’Angleterre qui avorta. Entamée en 1804, la construction de la colonne fut un temps arrêtée par la Restauration et il fallut attendre la Monarchie de Juillet pour que la colonne atteignît sa hauteur actuelle, plus de 50 mètres, et reçût en 1841 la statue de Bosio, inspirée de la première statue, par Houdon, qui n’avait pas été installée8. À proximité, sur la falaise, près de la tour d’Ordre, au sortir de la guerre de Crimée, durant laquelle la France et le Royaume-Uni étaient alliés, un Anglais fit installer une statue en terre cuite de huit mètres de haut. À Boulogne même, le souvenir de Napoléon est entretenu par la statue de la façade du palais de Justice, mentionnée plus haut, qui fait pendant à celle de Charlemagne9. Dans le département voisin du Nord, Lille s’enrichit en 1854 d’une statue en pied de Napoléon, par Henri Lemaire, érigée dans la cour de la Vieille Bourse pour rappeler l’intérêt que l’empereur portait aux activités agricoles et industrielles de la région.

Paris possède trois statues en pied.

Celle d’Augustin Dumont sur la colonne Vendôme qui, à la demande de Napoléon III, remplaça en 1863 celle de Seurre, installée dans la cour des Invalides en 1911 (avec une nouvelle tête). Enfin, une statue de François-Frédéric Lemot réalisée pour le carrousel du Louvre, mais dont Napoléon ne voulut pas, se trouve dans la cour Puget du Louvre, après avoir séjourné longtemps à Versailles, puis à Fontainebleau. Trois autres œuvres prirent place aux portes de Paris : en 1863, le « petit caporal » de Seurre fut installé sur un rond-point de Courbevoie où il demeura jusqu’en 1870 ; en 1864 une version en terre cuite de cette œuvre occupa une place de Maisons-sur-Seine (Maisons-Laffitte depuis 1882). En 1935, le parc de Bois-Préau (Rueil-Malmaison) accueillit un buste de Lorenzo Bartolini, daté de 1805.

La moitié occidentale de la France est beaucoup moins bien pourvue. La Normandie, à laquelle nous rattachons la petite ville de Senonches (Eure-et-Loir), compte cinq monuments, dont deux statues équestres. Celle de Cherbourg (Manche), érigée en 1858, exprime la reconnaissance de la ville envers Napoléon, qui, en 1803, relança les travaux du port et de la rade et visita le chantier en 1811. Celle de Rouen (Seine-Maritime), par Gabriel Vital Dubray, inaugurée en 1865, commémore les deux visites de Napoléon en 1802 et 1810. En 1833, d’anciens grognards érigèrent à Senonches une petite statue du « petit tondu » au sommet d’une colonne. En 1804, le Premier Consul fit la fortune de La Roche-sur-Yon (Vendée), qui n’était qu’un gros village, en lui transférant la préfecture, au détriment de Fontenay-le-Comte. En 1854, la ville glorifia son bienfaiteur en lui élevant une statue équestre, par Émilien van Nieuwerkerke, exacte réplique de celle que Lyon avait inaugurée deux ans plus tôt. En 2015, l’île d’Aix commémora l’embarquement de Napoléon pour Sainte-Hélène par l’érection d’un buste, œuvre de bronze remontant au Premier Empire offerte par un administré qui l’avait achetée aux enchères10.

Les statues sont souvent soumises à de rudes épreuves ; celles de Napoléon pâtirent tout particulièrement de la Restauration qui supprima les représentations de « l’usurpateur » : au buste marseillais succéda un globe parsemé de fleurs de lis11 ; la statue de Houdon fut refondue, le Napoléon de Dupasquier remplacé par un casque de Minerve et celui de Lemot transformé en Louis XIV, mais le relief de Ramey fut respecté. Quant à la statue de Chaudet, descendue de sa colonne par les Alliés en 1814, son bronze aurait servi pour la nouvelle statue d’Henri IV (Lemot, Paris-Pont-Neuf, 1818). Les années 1870-1871 ne furent pas non plus propices aux effigies de l’empereur. Si la statue de Seurre fut retirée du rond-point de Courbevoie pour la soustraire aux destructions de l’ennemi, ailleurs la détestation républicaine des Bonaparte opéra. La statue équestre de Lyon fut déboulonnée puis brisée. Celle de Grenoble, déboulonnée, mais non refondue, fut installée en 1930 à Laffrey (Isère), où les troupes envoyées contre Napoléon s’étaient ralliées à lui le 7 mars 1815. À Villeurbanne, la décision de retrait prise par le conseil municipal le 1er décembre 1870 n’ayant pas été exécutée, la statue fut abattue par un groupe d’hommes en février 1871. Décidé par un décret de la Commune le 12 avril 1871, l’abattage de la colonne Vendôme par la Commune – opération dont la responsabilité fut injustement attribuée à Gustave Courbet – eut lieu le 16 mai. Sciée à la base, la colonne tomba sur un lit de fumier et de fagots qui amortit le choc, mais n’empêcha pas le fût de se briser et la statue de perdre sa tête12, édition présentée et annotée par Bertrand Tillier, Tusson, éditions du Lérot, 2000 et Emmanuel Fureix, L’œil blessé. Politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019, p. 312-319.]. Restaurée, l’effigie de Dumont retrouva sa place sur la colonne de nouveau dressée en 1875. D’après certaines sources, la colonne de Vallauris-Golfe Juan fut abattue en 1870, selon d’autres en 1871. Elle aussi fut rétablie ; puis, en 1932, lors de l’ouverture de la Route Napoléon, on lui attribua un nouvel emplacement et on la couronna d’un nouveau buste en marbre de Carrare.

La vindicte humaine s’est encore manifestée dans le contexte iconoclaste de 202013.

Ayant, en 1802, rétabli l’esclavage dans les colonies françaises – où il avait été aboli en 1794 – Napoléon fut visé à travers ses représentations. Alors qu’elle était prête à partir pour les Fonderies de Coubertin, chargées de sa restauration, la statue de Rouen fut barbouillée de rouge le 24 juin. Le maire envisagea de ne pas la remettre en place et de lui substituer une statue de Gisèle Halimi ; ce fut un tollé et la municipalité annonça que la population rouennaise serait consultée le moment venu. À La Roche-sur-Yon, le monument, abondamment couvert de peinture rouge dans la nuit du 25 au 26 juin, fut restauré sur place en octobre 2020.

Le cas de la statue de Bosio, sur la colonne de Wimille, est original, du moins si ce qui se raconte est véridique : durant la Seconde Guerre mondiale, les aviateurs anglais auraient réglé leurs tirs sur elle. Criblée de trous, elle demeura néanmoins en place jusqu’en 1962, date à laquelle elle fut remplacée par une statue de Pierre Stenne. D’autres actes de dégradation ou de destruction demeurent plus mystérieux. Qui, en 1970, puis en 1973, vandalisa la statue de terre cuite de Maisons-Laffitte ? Qui s’en prit au buste de Thionville en 1992 ? Qui attaqua à la perceuse et au burin le buste de bronze de l’île d’Aix moins d’une semaine après son inauguration ? Qui précipita au sol un aigle du monument de Stainville en 2018 ? Les restaurations ou les remplacements prennent parfois beaucoup de temps : vingt-quatre ans à Thionville, trente et un ans à Maisons-Laffitte14.

Parfois, moins destructrice, l’action humaine se limite à retirer la statue de l’espace public ouvert pour l’enfermer dans un lieu clos où ne la voient que les visiteurs. Ainsi, le Napoléon lillois quitta la Vieille Bourse pour un dépôt de la ville en 1976, puis pour le musée des Beaux-Arts en 1997.

Le temps, celui qui passe et celui qu’il fait, joue aussi son rôle. En 1894, un ouragan emporta la statue de la falaise de Boulogne ; lancé en 2010 un projet de restauration n’a pas (encore) abouti15. En 1999, celle de Wimille fut endommagée par la foudre. L’action des éléments obligea à remplacer la petite effigie de Saint-Riquier en 1962 ; une plaque en fait mémoire. Quant à Chronos, il s’allie à la pluie et au vent pour attaquer les matériaux. Une restauration en profondeur s’impose alors. En 1989, le buste de Bartolini quitta le parc de Bois-Préau pour être restauré, après quoi il retourna au Louvre où il avait passé une partie du XIXe siècle16. En 2016, la SOCRA (Dordogne) restaura la statue équestre de Cherbourg. Mais le coût élevé des restaurations est un frein pour les municipalités.

Statues équestres ou en pied – et même assise (Valence) et couchée (Fixin) –, bustes ou reliefs, les effigies représentant le jeune Bonaparte ou Napoléon au temps de sa splendeur mobilisèrent de grands sculpteurs : Barye, Chaudet, Dubray, Dumont, Frémiet, Houdon, Nieuwerkerke, Rude, Seurre, etc. Elles s’élèvent, ou se sont élevées – car certaines ont disparu (Lyon, Villeurbanne) ou ont été transférées ailleurs (Courbevoie, Grenoble, Bois-Préau) – dans trente-sept communes ; une même ville comptant plusieurs représentations, successivement ou concomitamment, leur nombre s’élève à cinquante. Qu’elles relèvent de l’art naïf (Poule-Les Écharmeaux, Charly-sur-Marne, Saint-Riquier, Bouligney) ou de la grande statuaire monumentale, qu’elles commémorent une bataille (Montereau, Bouconville-Vauclair), un épisode de la vie de Napoléon (Auxerre, Brienne, Valence), son passage dans un lieu donné (Rouen, Stainville) ou expriment la reconnaissance d’une cité (Cherbourg, La Roche-sur-Yon), qu’elles aient été élevées sur une initiative publique ou privée (Fixin, Villeurbanne, Charly-sur-Marne, Saint-Riquier), qu’elles représentent Napoléon revêtu d’une tenue militaire – cas le plus fréquent –, du manteau impérial (Lille, Wimille) ou d’une toge (colonne Vendôme [1863], Ajaccio [1850], Bastia), que l’empereur soit ou non accompagné d’autres personnes (ses frères, Ajaccio, 1865), d’un aigle (Bastia, Stainville) et de lions (Ajaccio, 1850) que lui soient associés ou non des éléments symboliques, comme le Code civil (Bastia), le Concordat (Ajaccio, 1850, Rouen), la Légion d’honneur (Rouen, Wimille), une mécanique industrielle (Lille), etc., que des bas-reliefs aient ou non été apposés sur leurs piédestaux, que des inscriptions transmettent ou non des paroles de Napoléon (Brienne, Cherbourg, Montereau), toutes ces effigies colorent la statuaire publique française.

Ces monuments revivent parfois grâce aux spectacles historiques animés par des associations de « reconstituteurs »17, spécialisées ou non dans la période napoléonienne. Certains sites les attirent tout particulièrement. Chaque année l’association La Grande Armée de Boulogne-sur-Mer commémore l’installation du camp de Boulogne. À Laffrey, La Brigade infernale, l’Association Suchet, etc., reconstituent le ralliement à Napoléon des troupes envoyées par Louis XVIII18 ; en 2015, pour le bicentenaire du « vol de l’Aigle », l’événement revêtit une grande importance, rassemblant 250 reconstituteurs revêtus d’uniformes militaires, d’autres en civil et 120 choristes qui interprétèrent des chants de soldats19. Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, l’année 2021 aurait dû être riche de nombreuses scènes inspirées de l’histoire impériale, mais les restrictions sanitaires provoquées par la Covid-19 s’opposent aux grandes reconstitutions. Ainsi, le spectacle « Napoléon à Golfe-Juan » prévu pour le 29 février et le 1er mars fut annulé20. Qu’adviendra-t-il du défilé de troupes autour de la statue de Napoléon mis sur pied par la ville de Montereau pour le 3 juillet 2021 ?21

Jacqueline Lalouette

Professeur émérite (Université de Lille 3)

Membre honoraire de l’Institut universitaire de France

Le Premier ministre est décidé à montrer aux Français qu’il continue de travailler, malgré la campagne présidentielle qui s’ouvrira après...

Quatre lettres qui ont encore mauvaise réputation aujourd’hui mais peut-être moins demain : RGPD ou règlement général sur la protection...

On nous répète que la vie privée ne regarde personne. Que l’amour ne se commente pas. Que les choix sentimentaux...

Les liens assumés entre l’organisation antifasciste la Jeune Garde et le mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon fragilisent le discours du...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30