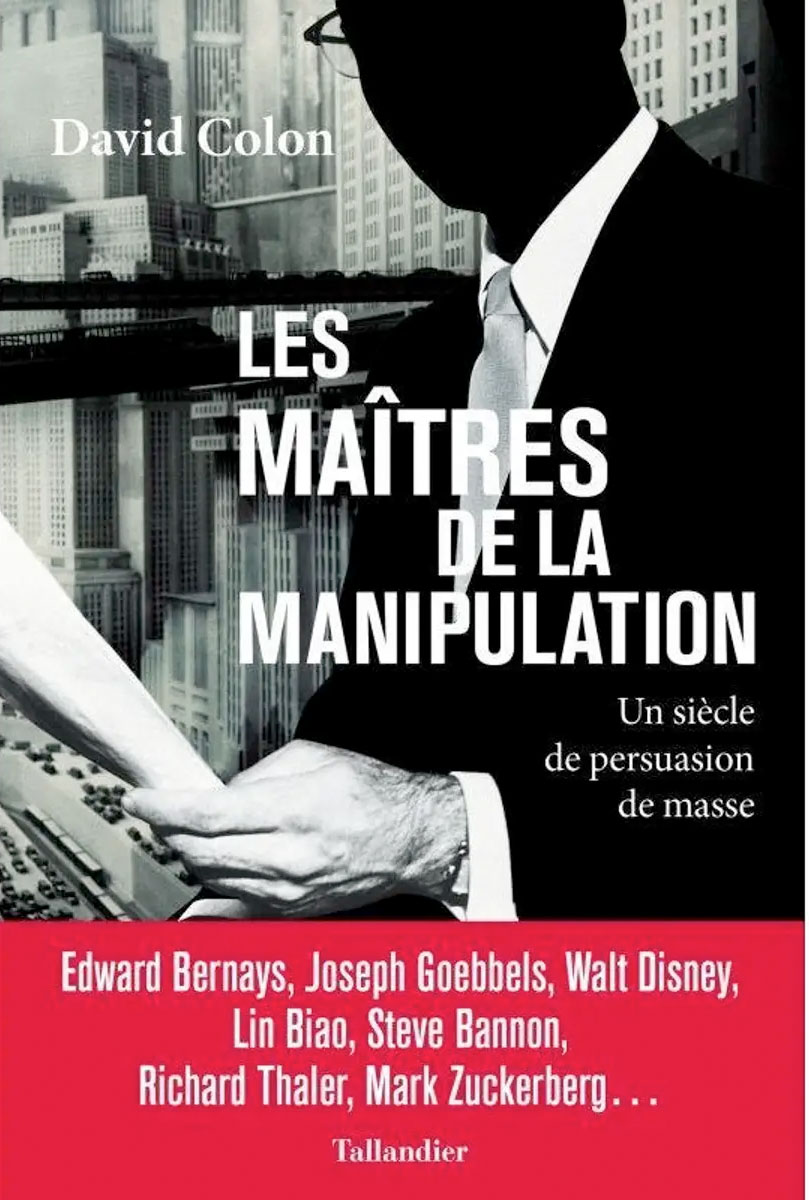

Pour la Revue Politique et Parlementaire, Katia Salamé-Hardy a lu Les maîtres de la manipulation – Un siècle de persuasion de masse de David Colon, paru aux éditions Tallandier.

Les rapports d’influence stimulent les relations sociales. L’esprit de persuasion anime les discours politiques. Les motivations psychosociologiques inspirent les publicitaires. Comme les États totalitaires, les États démocratiques ont recours à la propagande. La manipulation étend ses tentacules partout et dans tous les domaines.

L’historien David Colon, chercheur et professeur d’histoire de la propagande et des techniques de persuasion à Sciences Po, explore toutes les formes de la manipulation à travers les études des principaux théoriciens du XIXe et XXe siècle. Il se situe dans la trajectoire de Jacques Ellul, l’un de ses principaux inspirateurs.

Dans son précédent ouvrage Propagande (Belin 2019) (prix Akropolis 2019 et prix Ellul 2020), il scrute l’approche psychosociale de la « fabrication de l’opinion » illustrée au XIXe siècle par le sociologue Gustave Le Bon et Gabriel Tarde, un des fondateurs de la psychologie sociale, analyse l’influence du behaviorisme pavlovien et de la psychanalyse freudienne qui ont inspiré la propagande au XXe siècle et démontre enfin que la propagande fait partie intégrante de la science appliquée.

Dans son dernier livre Les maîtres de la manipulation il en apporte la preuve vivante en traçant le parcours des vingt plus grands maîtres de la manipulation de masse « qui ont su tirer profit des progrès scientifiques et technologiques pour concevoir et perfectionner l’art de la persuasion de masse ». Ils ont offert à leur commanditaire des outils d’une efficacité probante et brouillé ainsi les règles du jeu politique.

On les appelle spin doctors, « maîtres du faire croire », « persuadeurs clandestins », « ingénieurs du Chaos » ou « ingénieurs des âmes ». « Ils nous influencent à notre insu, depuis plus d’un siècle, ils fabriquent le consentement ou le dissentiment, font et défont les élections, persuadent des nations d’entrer en guerre, défendent les intérêts des industries polluantes ou promeuvent la consommation des masses » écrit David Colon.

La manipulation n’est pas l’apanage des régimes totalitaires, souligne-t-il, elle est la « fille de la démocratie », indissociable en effet des régimes démocratiques qui « faute d’agir sur les comportements par la contrainte ont recours à la persuasion qui agit en douceur ». C’est au sein de la démocratie athénéenne qu’apparait la forme la plus ancienne de persuasion, la rhétorique, cet art du discours qu’Aristote définit comme « la faculté de considérer, pour chaque question, ce qui peut être propre à persuader ». Il distinguait dans la Rhétorique trois registres de la persuasion : la crédibilité de l’orateur (ethos), l’émotion qu’il suscite (pathos) et la qualité du raisonnement (logos).

Quant à la « propagande moderne », elle a connu son essor originel aux États-Unis. La société de consommation de masse et des campagnes politiques de grandes envergures nécessitaient une parfaite maîtrise du comportement des Américains tant politique qu’industrielle, favorisant ainsi l’invention de la publicité scientifique, des sondages et des études de marché, et la création de centres de recherche dédiés à l’analyse des mobiles des électeurs et des consommateurs ou à l’élaboration de formes de communication persuasives. C’est dans ce contexte que les « machiavel de la persuasion » ont pu sévir. Ils sont pétris d’ambition, d’imagination, d’intelligence, de cynisme, ils nous intriguent, nous heurtent, émoussent notre curiosité et notre esprit critique.

« Leur talent est dans leur aptitude à identifier le potentiel à tirer de la psychologie, des nouveaux médias, des nouvelles technologies et à les utiliser pour subvertir l’entendement, les maîtres de la persuasion font donc de la manipulation, entendue comme l’art de fausser la réalité et d’influencer les individus à leur insu, le principe même de toute communication persuasive » note David Colon.

Au fil des pages, nous côtoyons des publicitaires, des communicants, propagandistes politiques, lobbyistes, cinéastes, artistes, scientifiques qui ont perfectionné l’art de la persuasion et de la manipulation des masses. Tout au long du XXe siècle chacune de leur approche psychologique, scientifique, technique, culturelle a progressé indépendamment des autres. Au XXIe siècle c’est « l’approche numérique de rupture qui s’impose, combinant tous les leviers de la manipulation ».

L’auteur sillonne les années retraçant le parcours du lobbyiste Ivy Lee, surnommé le « poison de l’opinion publique », jusqu’à Roger Ailes qui a mis Fox News au service de Donald Trump.

Les leviers psychologiques de la manipulation de masse

Ivy Lee a mis en pratique la pensée du sociologue français Gustave Le Bon, La psychologie des foules (1895) et sa fameuse devise « qui connait l’art d’impressionner l’imagination des foules connait aussi l’art de gouverner ». Lee a eu alors l’idée d’inventer de nouveaux outils (les relations publiques modernes, la communication de crise, le lobbying industriel) pour épargner les industriels des risques que représentent pour eux les revendications des « foules démocratiques ». Il est l’inventeur de la propagande d’entreprise, le père du lobbying industriel, l’avocat du capitalisme triomphant.

Le journaliste George Creel est l’homme choisi par le président Wilson pour « vendre la guerre » contre les Empires centraux, en 1917, à une opinion publique très réticente. La propagande de guerre, telle que conçue par Creel, consiste en une « entreprise délibérée et systématique visant à façonner les perceptions, manipuler les convictions et influencer le comportement des individus ». Son engagement au service du wilsonisme consistait à promouvoir une « mentalité internationaliste visant à présenter l’intervention militaire comme une mission qui incombe aux États-Unis pour défendre et étendre la démocratie dans le Vieux Monde ». Il est le premier à saisir, pour cette mission impossible, le potentiel propagandiste du cinéma et de la radio.

Albert Lasker, influencé par Creel, est le propagandiste qui a recourt à la radio pour promouvoir les marques de ses clients, invente la persuasion politique de masse, la politique par les « célébrités », qui devient un passage obligé pour les candidats. Il s’impose comme le grand spécialiste de l’image de marque. Il est aussi l’initiateur de la « nouvelle politique » qui se caractérise par l’organisation des campagnes selon les principes tirés de la publicité scientifique et du marketing.

Edward Bernays, le neveu de Freud, élabore au fil des ans un répertoire de techniques de persuasion reposant sur la manipulation de masse en tirant profit des théories freudiennes. « La longue correspondance avec son oncle, écrit David Colon, révèle en même temps l’admiration du neveu et la consternation de Freud devant le choix de profession qu’a fait Bernays, lui qui cherchait à libérer les individus de leurs pulsions voit son neveu exploiter ces dernières à des fins de manipulation ». Connu pour être le « pape de la propagande », le « médecin des entreprises », Bernays, qui se présente comme « conseiller en relations publiques », affirme que la « masse est incapable de juger correctement des affaires publiques » et que « le public, au fond, constitue pour le gouvernement un obstacle à contourner et une menace à écarter ». Il est, aujourd’hui encore, considéré comme l’un des plus célèbres maîtres de la manipulation, le maître du spin. « Sa vie à elle seule est une introduction à l’histoire de la persuasion de masse » écrit D. Colon. « Créateur de besoins artificiels, il a su identifier les leviers psychologiques de la consommation ». Il a contribué à l’essor de la société de consommation et à l’affirmation de l’american way of life.

L’approche scientifique des films de propagande

Joseph Goebbels, « l’artisan de la mobilisation des esprits », est le maître de la manipulation par la parole et par le cinéma au service de la propagande nazie.

Walt Disney a mis ses studios au service de la propagande américaine en 1941, suite à l’entrée en guerre des États-Unis. Le cinéma a ainsi été utilisé comme outil de persuasion et de propagande. Les dessins animés et l’humour exprimaient les sentiments patriotiques défendant le mode de vie américain, ils traduisaient une croisade antinazisme, anticommunisme, antifascisme. Les films de Walt Disney sont considérés comme des outils de « persuasion clandestine ».

Toujours dans le même ordre d’idée, en 1942, le réalisateur hollywoodien oscarisé Frank Capra invente le documentaire de propagande.

Lin Biao, le ministre de la Défense chinois, fidèle soutien de Mao depuis 1927, publie en 1964 le Petit Livre rouge traduit dans trente-six langues qui a séduit en Occident une partie des intellectuels. Le Petit Livre rouge est ainsi devenu non seulement le symbole de la propagande maoïste, mais aussi « l’arme de persuasion massive de Mao ».

Le recours aux sciences sociales et aux techniques de la recherche scientifique

Après la guerre, le recours aux sciences sociales se développe, les techniques se perfectionnent. David Colon cite les travaux d’Ernest Dichter le « pape » des études sur les motivations. Il a construit sa fortune sur l’application de la psychologie à l’analyse des mobiles des consommateurs. En 1946, il fonde sa propre société de recherche sur les motivations qu’il conçoit comme un « laboratoire d’anthropologie appliquée ». Son approche tranche avec ses prédécesseurs en vogue ; il met en œuvre une recherche diagnostique visant à éclairer les raisons d’un acte. « En plus d’être l’ingénieur du désir de consommer, il est également celui qui a introduit la psychologie dans les campagnes électorales » écrit David Colon.

David Ogilvy, qualifié par la London Standard d’ « Einstein de la publicité », applique lui aussi les techniques de la recherche scientifique à la persuasion de masse. Il est le premier publicitaire à avoir exercé tour à tour dans le monde de la vente et dans celui de la recherche. À ce titre, il a toujours considéré que « la publicité devait moins être jugée par sa créativité artistique que pour son efficacité », « Dites la vérité mais rendez la fascinante ». Il est « l’Apôtre de l’image de marque ». Plus on donne des informations sur un produit plus on le vend ; « plus votre publicité est informative plus elle sera persuasive ce que vous dites est plus important que la façon dont vous le dites ». La plupart de ses publicités sont rédigées soit sous forme de témoignage soit sous forme d’histoire ; selon lui, les témoignages les plus persuasifs sont ceux tantôt du consommateur, tantôt des experts, comme cet ancien cambrioleur qui déclare qu’il n’a jamais réussi à ouvrir un coffre-fort de la marque de son client.

L’utilisation des publicités télévisées

Rosser Reeves en est le pionnier « il a vendu Eisenhower comme un dentifrice ». John Hill, défenseur acharné de l’industrie, invente la « fabrique du doute » au profit de l’industrie du tabac, utilisant la formule « pas encore prouvé » pour contester les effets négatifs du tabac. « Ce maître de la manipulation pose les bases d’un nouvel âge de la propagande d’entreprise fondé sur la contestation de vérités scientifiques, apogée d’une carrière qui l’a vu défendre ardemment les intérêts de l’industrie au détriment des syndicats des consommateurs et parfois de la volonté du président des États-Unis en personne » souligne David Colon. Conseiller en relations publiques, sur les pas d’Ivy Lee, John Hill défendait toute forme de propagande : « Il n’y a rien de mal à la propagande. C’est de l’éducation c’est la diffusion des connaissances ce n’est que lorsqu’elle est mal diffusée qu’elle devient odieuse. La propagande n’est fondamentalement que l’art de la persuasion ».

Karl Rove est celui qui porte George W. Bush au pouvoir suprême. Il influence fortement la politique des États-Unis et apparaît comme le « cerveau de Bush ». « Redoutable maître de la manipulation, Karl Rove s’est montré capable de « voler la réalité » en concevant une stratégie de communication reposant sur des techniques ouvertement machiavélique » écrit David Colon.

B. J. Fogg, docteur en sciences de la communication, invente la « technologie persuasive » et révolutionne l’Internet. Recourant à la psychologie expérimentale, il étudie la façon dont on peut rendre les ordinateurs plus persuasifs et invente le terme « captologie » (computers as persuasive technologie) pour désigner un tout nouveau domaine de recherche qui, écrit-il, « examine comment les gens sont motivés ou persuadés lorsqu’ils interagissent avec des produits informatiques plutôt que par leur intermédiaire » en ne prenant en compte que les effets persuasifs voulus et planifiés. La psychologie sociale est ici utilisée au service de la persuasion numérique. « B. J. Fogg a compris le premier que le numérique ouvrait des horizons infinis à l’application de la psychologie sociale, à l’art de la persuasion de masse ». « Il a identifié comme étant particulièrement persuasive la « technologie du conditionnement », inspirée des travaux d’Ivan Pavlov, qui permet de « façonner un comportement complexe ou transformer des comportements existants en habitude » » explique David Colon. En 2003, Fogg estimait que les dangers de la persuasion numérique étaient si grands qu’ils allaient nécessairement conduire les pouvoirs publics à intervenir pour poser un minimum de règles. « Cette prédiction ne s’est pas encore réalisée » ajoute David Colon.

La majorité de ces maîtres de la persuasion sont américains et ont prospéré aux États-Unis. En France, l’importation des « méthodes américaines » s’est réalisée par des publicitaires. Marcel Bleustein-Blanchet a rapporté de ses voyages aux États-Unis, dans l’entre-deux-guerres, la publicité radiophonique et, plus tard, les sondages et les études de marché.

Michel Bongrand importe, en 1965 et 1967, dans la vie politique française les techniques de marketing qui avaient contribué en 1960 à la victoire de Kennedy. En 1968, il tente même d’importer en France le métier de consultant politique qui, aux États-Unis, désigne alors des communicants chargés de l’ensemble d’une campagne politique. Bongrand est considéré comme l’homme qui a fait de Jean Lecanuet le « Kennedy français ». David Colon note que « la campagne Lecanuet a suffisamment marqué les esprits pour consacrer symboliquement la victoire du marketing politique » et souligne la phrase de Bongrand : « Je fus longtemps considéré comme l’homme qui avait lancé Lecanuet, ce à quoi je répondais « non c’est lui qui m’a lancé » ».

L’approche numérique de rupture au XXIe siècle

Mark Zuckerberg est à l’origine de cette innovation de rupture. Facebook combine toutes les approches de la persuasion. L’outil numérique qu’il met en place est doté d’une capacité d’influence incommensurable. C’est « l’Empire des données comportementales », « l’Empire de la manipulation des masses ».

Richard Thaler, prix Nobel en 2017 pour l’ensemble de ses travaux sur les mécanismes psychologiques à l’œuvre dans la prise de décision, invente le « nudge » pour aider les individus à prendre la décision la plus favorable pour eux, il a parfois été détourné de son objet affirme David Colon.

La propagande politique récente est incarnée par deux grands maîtres de la manipulation Steve Bannon et Roger Ailes. Steve Bannon a intégré le premier l’importance des forums internet et des réseaux sociaux numériques pour développer une nouvelle forme de persuasion, une propagande de réseau, une analyse prédictive des comportements. Il a créé Cambridge Analytica dans cet objectif. Bannon, « l’ingénieur du chaos », est qualifié par Time Magazine, en février 2017, de « grand manipulateur ». C’est lui qui encourageait Trump à multiplier les provocations verbales tout en intégrant à ses discours des éléments de langage issus des études de Cambridge Analytica comme l’expression « assécher les marais » destinée aux habitants d’États ruraux qui considèrent les élus de Washington comme déconnectés de leurs préoccupations et servant d’autres intérêts que ceux de leurs concitoyens. Soutien actif de Trump mais aussi partisan du Brexit, Roger Ailes met Fox News au service de Trump et devient l’artisan de sa victoire. Ce « prodige de la production télévisuelle » a également était l’artisan de la victoire de Nixon et a fait élire George W. Bush.

« Au XXIe siècle, le numérique a finalement ouvert brusquement l’espace informationnel des démocraties aussi bien à des offensives informationnelles étrangères, qu’à des opérations de guerre psychologique menées par des acteurs politiques ou économiques internes. Cela conduit les démocraties à chercher à protéger l’accès à leur sphère informationnelle, à se doter de nouvelles capacités de guerre informationnelle, et à tenter de contrer les offensives propagandistes internes aussi bien par des mesures législatives, souvent liberticides, que par le développement de nouvelles technologies visant à influencer les comportements des citoyens, comme le nudge » écrit David Colon. C’est, en effet, un équilibre nécessairement instable.

Une question vitale se pose : dans un monde numérique, les procédés de persuasion établis par les GAFAM, tout comme le nudge qui utilise des suggestions indirectes pour influencer la prise de décision, sont des tentatives de persuasion inconsciente. Dans quelle mesure la démocratie peut-elle s’en accommoder ?

L’auteur y répond justement à travers cette galerie de portraits qui complète son précédent ouvrage Propagande. Il cherche à démonter les techniques de persuasion qui se basent sur des méthodes susceptibles d’anéantir le libre arbitre et tout jugement personnel des individus en les soumettant à la volonté des « maîtres de la manipulation » pour le compte de leurs clients. Il souligne à juste titre : « Si la rhétorique était un art libéral, la persuasion moderne est à n’en pas douter un art illibéral. Et si comme l’écrivait Kant les Lumières se définissaient comme la « sortie de l’humain hors de l’état de minorité » c’est-à-dire de l’incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre ». « L’ère de la persuasion numérique de masse désigne le retour de l’humain à un nouvel état de minorité, entendu comme l’incapacité d’agir sans être secrètement influencé […]il faudrait donc sensibiliser les populations aux techniques par lesquelles les outils numériques peuvent être mis au service de la traduction de leur existence en données numériques exploitées à des fins de manipulation et de commercialisation de leur comportement ; ce n’est qu’ainsi que l’on pourrait ressortir l’humain de l’état de minorité dans lequel l’ont replongé les maîtres de la manipulation » et David Colon d’ajouter la citation de Massimo Piattelli Palmarini : « Persuader exige en effet que la personne soit libre de se laisser persuader ».

Cet essai captivant, vivant, pédagogique, est fondamental pour comprendre le marketing politique, commercial et industriel. Son principal apport serait d’aiguiser l’esprit critique et la vigilance intellectuelle pour mieux appréhender les conséquences des prouesses des maîtres de la manipulation sur la démocratie et les relations publiques.

Katia Salamé-Hardy

Les maîtres de la manipulation

Un siècle de persuasion de masse

David Colon

Tallandier, 2021

352 p.- 21,50 €