L’éducation prioritaire, éternelle sacrifiée.

Le report de la révision de la carte de l’éducation prioritaire annoncé la 9 décembre dernier par le ministre de...

À la lecture du rapport Soft power 30 qui conclut en 2017 à une régression du soft power des États-Unis et au passage de la France au premier rang, il nous a semblé utile de revenir sur ce concept longtemps utilisé et qui était même devenu une partie intégrante du langage commun1.

Toutefois, l’interrogation sur ce sujet prend tout son sens, au moment où le discours américain de politique étrangère est ouvertement introverti et centré autour du slogan « America first ». Les discours des Administrations présidentielles antérieures avaient souvent, mais pas toujours, cherché à légitimer la politique internationale américaine en s’appuyant sur un discours à portée universaliste (libéral, religieux ou les deux à la fois). Or le discours présidentiel américain actuel marque une rupture apparente avec cet universalisme et affiche clairement la subordination de l’universel au particulier (l’ « intérêt des États-Unis »).

La question qui en découle est : quel est l’impact de cette nouvelle approche de politique étrangère sur la perception qu’en ont les opinions publiques étrangères, et en quoi cela peut-il affecter l’attractivité internationale d’une puissance ? Afin d’y répondre, l’on peut tenter ce que l’on appelle la mesure du soft power, avec toutes les réserves qu’appelle une telle démarche.

Néanmoins, une fois que l’on considère les multiples facteurs du soft power, la politique étrangère officielle cesse d’en être le seul facteur déterminant, et l’on est amené à combiner l’ensemble des domaines allant de la gouvernance économique au modèle social en passant par le système universitaire et l’activité touristique. Ainsi, ce qui fait l’intérêt des études plus récentes c’est la recherche d’outils de mesure du soft power qui se résument en une combinaison de critères objectifs liés aux réseaux, actions et engagements des États et de critères subjectifs révélés par les sondages d’opinion. Le champ d’exploration est vaste et la fonction de la présente contribution est avant tout de permettre, à travers l’interprétation d’indicateurs et de données, d’annoncer de nouvelles pistes de réflexion.

La typologie de Joseph Nye distingue trois types de pouvoirs d’action en politique étrangère : le hard power fondé sur la coercition et lié à l’usage – ou à la menace de l’usage – de la force armée, le pouvoir économique fondé sur l’action coercitive ou incitative visant les ressources des pays cibles, et le soft power défini comme la capacité à attirer l’opinion publique de ces pays. Dans la définition du soft power, il y a davantage que l’art de la persuasion pour modifier le comportement des autres acteurs internationaux : l’État qui en fait usage doit lui-même s’appuyer sur un modèle politique, social et culturel attractif sur le plan international2.

La finalité du soft power est d’atteindre et de persuader les opinions publiques ainsi que les élites décisionnelles et d’influencer – directement ou indirectement – l’élaboration de la décision politique.

Le soft power permet à un large spectre d’individus et de groupes à l’échelle mondiale de construire des représentations, images et stéréotypes favorables pouvant dans un second temps justifier des alliances politiques futures.

Le concept de soft power est certes controversé :

Au moment où les États-Unis sont engagés dans la dernière phase de la confrontation bipolaire, le concept de soft power a pour fonction de remettre en cause la théorie du déclin de la puissance américaine présentée par Paul Kennedy. Ce dernier considère le fardeau de l’engagement militaire planétaire des États-Unis comme un facteur de déclin économique et de régression dans la compétition économique mondiale face à des puissances ascendantes (Japon et Allemagne fédérale) qui auraient disposé des moyens de consacrer l’essentiel de leurs ressources à la conquête économique du marché mondial5. Le concept de soft power aura permis de rendre compte d’un levier de l’influence américaine, celui de l’attractivité du modèle américain de démocratie libérale, notamment au sein de l’opinion publique d’une Europe de l’Est désormais peu réceptive à la propagande communiste.

Le soft power d’un État s’appuie sur trois piliers : la politique étrangère, le système de valeurs qui sous-tend la vie politique et le rayonnement culturel.

Peut-on par conséquent mesurer et classer les soft power nationaux ? Le projet Soft power 30, mis en place par le Cabinet Portland avec l’appui de l’University of South California Center on Public Diplomacy (CPD), se propose d’établir des indicateurs de mesure et un classement des États en ayant recours à nombre de critères en partie objectifs et en partie subjectifs. Les critères objectifs sont représentés par les ressources, engagements et réalisations des États, tandis que les critères subjectifs sont relatifs à la perception que les opinions publiques étrangères s’en font.

Parmi les critères dits objectifs figurent des pratiques observables telles que :

Quant à la dimension subjective, elle s’appuie sur les données fournies par les sondages d’opinion qui révèlent la manière dont sont perçus les critères dits « objectifs » du soft power. Selon la perception qu’ont les sondés, les facteurs d’influence les plus importants sont dans l’ordre : la politique étrangère, la convivialité (friendliness), la qualité de la vie, les traditions culinaires, les biens de nouvelles technologies, les produits de luxe et les productions culturelles en général.

La combinaison des sous-indicateurs objectifs et subjectifs permet d’obtenir un score global par État et d’attribuer à celui-ci un rang. Ainsi, entre 2015 et 2018, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon font partie des dix premiers États, avec une régression évidente pour les États-Unis passés du premier rang au quatrième, et une progression nette pour la France passée entre 2016 et 2017 du sixième rang au premier. Le Royaume-Uni oscille entre le premier et le deuxième rang en dépit du Brexit, tandis que l’Allemagne oscille entre le deuxième et le troisième rang.

Toutefois, peut-on se contenter d’additionner et d’aligner de manière horizontale les critères objectifs et subjectifs du soft power ? Le critère subjectif que représente la perception d’un pays par l’opinion publique et les élites à l’échelle internationale n’est pas un élément qui s’ajoute aux données objectives (moyens en diplomatie numérique, capacité d’accueil, mode de gouvernance etc.). Il en est la résultante, et c’est la raison pour laquelle nous avons recours aux sondages d’opinion effectués par le CPD et le Cabinet Portland comme mesure de synthèse du soft power. L’autre révélateur est moins perceptible à court terme : il s’agit de l’effet des critères objectifs sur la représentation future des élites des pays cibles, ce qui explique l’intérêt que nous portons aux flux d’étudiants internationaux.

L’argument invoqué par le Soft power 30 pour expliquer à la fois la régression américaine et la progression française relève essentiellement de la politique étrangère respective des deux États : la politique étrangère basée sur le slogan « America first », ainsi que sur le rejet du multilatéralisme représente un facteur décisif. Le rejet du Partenariat Trans-Pacifique, de l’accord de Paris sur le climat et du Plan d’action global commun (accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien) en sont les exemples. À cela, il faudrait ajouter le retrait américain de l’Unesco et du Conseil des droits de l’homme aux Nations unies.

À l’inverse, les diplomaties française et allemande se posent en gardiennes des principes abandonnés par les États-Unis, à savoir le multilatéralisme, le respect des règles de droit international public et l’action à travers les organisations internationales. Le passage de la France au premier rang en 2017 est expliqué par l’effet Macron, ainsi que par une diplomatie basée sur le souci des enjeux politiques mondiaux (globally-minded diplomacy). Du côté allemand, l’on retient le rôle de puissance motrice en Union européenne et la diplomatie extravertie ; ce à quoi s’ajoute la perception que l’opinion internationale a du modèle économique allemand, lorsque de l’extérieur l’on observe davantage la compétitivité de l’économie et beaucoup moins les inégalités sociales produites par les réformes Hartz.

Le soft power s’appuie dans un premier temps sur la diplomatie publique qui s’adresse non seulement aux acteurs étatiques, mais également à l’opinion publique et en général aux acteurs des sociétés civiles6. En ce sens, la diplomatie publique se distingue de la diplomatie traditionnelle et s’oppose à la diplomatie secrète7. Mais la diplomatie publique est-elle une forme de propagande ? À ce sujet, Richard Holbrooke, ancien sous-secrétaire d’État américain aurait affirmé « appelons cela indifféremment diplomatie publique, relations publiques, guerre psychologique ou propagande si l’on veut parler franchement »8. Or la diplomatie publique a pour objectif d’appeler à la compréhension et au dialogue et de rendre attractif à l’international le modèle de société défendu par la diplomatie. À l’opposé, la propagande vise à l’endoctrinement, à la mobilisation voire à la création de stéréotypes simplificateurs et parfois binaires9.

Trois caractéristiques de la diplomatie publique sont identifiées par Joseph Nye :

L’efficacité de la diplomatie publique américaine a consisté, pendant le premier mandat Clinton, à communiquer sur la stratégie du « democratic enlargement »10, notamment dans les pays d’Europe de l’Est, mais aussi sur une nouvelle politique africaine qui a permis le ralliement d’anciens chefs de guérillas marxistes devenus chefs d’États en Afrique centrale et australe. Dans le même temps, la Maison-Blanche peine à convaincre au Proche-Orient, notamment en raison des conséquences humanitaires de l’embargo contre l’Irak11, de l’échec du processus de paix israélo-palestinien et de l’approche « deux poids deux mesures » dans sa relation aux « dictatures ».

La diplomatie publique a-t-elle cédé le pas au hard power sous la présidence de George W. Bush ? La réponse est affirmative lorsqu’il s’agit du monde arabe. Mais, dans le même temps, l’Administration G. W. Bush s’appuie sur trois facteurs de soft power afin de rallier 35 autres pays dans sa guerre d’invasion de l’Irak :

Si l’on compare les diplomaties publiques des administrations Bush et Trump, l’on peut constater que la dernière se veut essentiellement introvertie, c’est-à-dire tournée avant tout vers l’opinion publique américaine. En d’autres termes, elle admet le sacrifice du soft power américain au profit de la satisfaction de la base électorale américaine.

L’attitude négative des États-Unis vis-à-vis des organisations et conférences internationales (rejet du Partenariat transpacifique, retrait de l’Unesco, climato-scepticisme, retrait de l’accord nucléaire avec l’Iran, remise en cause de l’Accord de libre-échange nord-américain) a un impact qu’il est possible de mesurer dans l’opinion publique mondiale.

Dans un sondage effectué auprès d’échantillons représentatifs de plus d’une vingtaine de pays distribués sur l’ensemble des aires géographiques, le Pew Research Center présente un certain nombre de réponses pour l’année 2018 :

Toutefois, dans de nombreux pays, la distinction est faite entre la présidence Trump et les États-Unis. Si les Mexicains sont 6 % seulement à avoir une idée favorable de ce dernier, ils sont 32 % à avoir une bonne idée du pays qu’il représente. De même, lorsqu’il est demandé si le leadership global américain était préférable au leadership chinois, 63 % des sondés à l’échelle de l’ensemble de ces pays répondent favorablement ; dans un seul pays de l’échantillon, la Tunisie qui est le seul pays arabe représenté dans le sondage, le leadership chinois est préféré au leadership américain.

L’une des raisons possibles est le discours essentiellement introverti, orienté vers l’électeur américain en priorité « blanc anglo-saxon protestant »13. Le slogan « America first » n’est pas étranger à l’histoire diplomatique américaine. En 1996, Bob Dole avait déjà annoncé qu’il ne fallait pas confondre les intérêts de l’Amérique avec les aspirations ou espérances de l’Amérique : « do not confuse American interests with American hopes »14.

Mais la doctrine présidentielle actuelle rompt avec l’universalisme des présidences précédentes, car elle s’appuie sur la « doctrine de l’égoïsme rationnel »15.

Cette doctrine était déjà enracinée dans le discours des candidats du Tea Party en 2012 (Michelle Bachmann, Ron Paul)16. Le postulat principal est celui-ci : les États-Unis ne doivent pas payer pour sauvegarder l’ordre mondial. Ils doivent se recentrer sur leurs seuls intérêts en tant qu’État. Mais il existe à ce moment deux types d’orientations à l’intérieur de cette doctrine :

L’Administration Trump est davantage liée au second courant, ce qui lui permet d’allier introversion et politique belliqueuse.

Trois cas ont révélé le mépris de Donald Trump envers l’opinion publique des pays partenaires, ainsi que son souci de courtiser avant toute chose sa propre base électorale :

Le repli sur le hard power semble évident car il se manifeste à travers le principe suivant : utiliser le levier de la puissance américaine pour s’emparer d’un maximum de ressources économiques au profit des États-Unis, ce qui nous projette deux siècles en arrière, à l’époque des conquêtes coloniales et du pillage des colonies africaines.

Cette régression du soft power américain offre une opportunité aux principales diplomaties européennes et en particulier aux diplomaties française et allemande. Parmi les cinq plus grands chefs d’État ou de gouvernement faisant partie de l’échantillon sondé par le Pew Research Center en 201820, Angela Merkel obtient 52 % de confiance (avec des scores importants en Asie de l’Est) et Emmanuel Macron 46 % avec un score maximal (hors Union européenne) en Tunisie et au Canada. Xi Jinping et Vladimir Poutine obtiennent respectivement 34 % et 30 %, ce qui les rapproche de Donald Trump (27 %).

Cet écart met en évidence une demande mondiale : celle de la préservation d’un processus cumulatif d’élaboration des règles de droit et des pratiques diplomatiques qui caractérisent le système politique international actuel, tant en ce qui concerne le respect des principes du droit international qu’en ce qui concerne les acquis cumulés du système onusien (le respect de la souveraineté des États contre les déclarations unilatérales), les réalisations de la diplomatie multilatérale (l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou le Plan d’action conjoint) et les règles de fonctionnement du système commercial multilatéral (face aux mesures unilatérales).

Dans l’essentiel des débats d’opinion et des écrits journalistiques, l’on voit s’opposer d’une part, une volonté représentée par l’Administration américaine de s’émanciper des règles du droit international (public ou humanitaire) et de la diplomatie multilatérale, et d’autre part une volonté de consolider ces règles communes et que l’on projette sur l’axe franco-allemand.

C’est dire que l’influence de la diplomatie française est corrélée à la défense par cette dernière des institutions multilatérales que les États-Unis renoncent à défendre. Reste que cette dimension multilatéraliste semble partagée du moins dans le discours politique par l’ensemble des autres puissances mondiales.

Toutefois, il ne s’agit pas de la seule source d’influence : l’intensité de l’engagement en vue des « enjeux globaux », notamment en matière de diplomatie environnementale, ainsi qu’en matière d’aide au développement représentent autant de facteurs. La première forme d’engagement est difficilement quantifiable, tandis que la seconde l’est davantage, mais les chiffres obtenus masquent beaucoup d’ambiguïtés. En ce qui concerne l’aide publique au développement, la France arrive troisième en Union européenne après l’Allemagne et le Royaume-Uni avec environ 11 milliards de $ et 0,43 % du revenu national brut pour 2017, mais les chiffres donnés par la Banque mondiale et l’OCDE comprennent indifféremment le financement des projets de développement rural et la rémunération des professeurs de langue.

L’héritage diplomatique joue un rôle essentiel, et cela a été le cas au moins jusqu’en 2007 pour la diplomatie française. Au Moyen-Orient, l’influence croissante aura été la conséquence de l’annonce de la « politique arabe de la France » au lendemain de la guerre israélo-arabe de juin 1967. Cette politique, qui a fait l’objet d’une littérature abondante, aura eu plusieurs conséquences sur le plan des rapports de force internationaux21 :

Or cette politique était fondée sur une triple rupture : la rupture avec l’ancienne politique coloniale, le renoncement à la stratégie d’alliance avec les minorités – qui continuait jusqu’alors à faire l’objet de violentes polémiques au Liban par exemple24 – et la rupture avec la politique d’alignement inconditionnel sur les États-Unis.

L’un des défis de la décennie 2010 réside dans le passage au smart power, combinaison du soft et du hard power25.

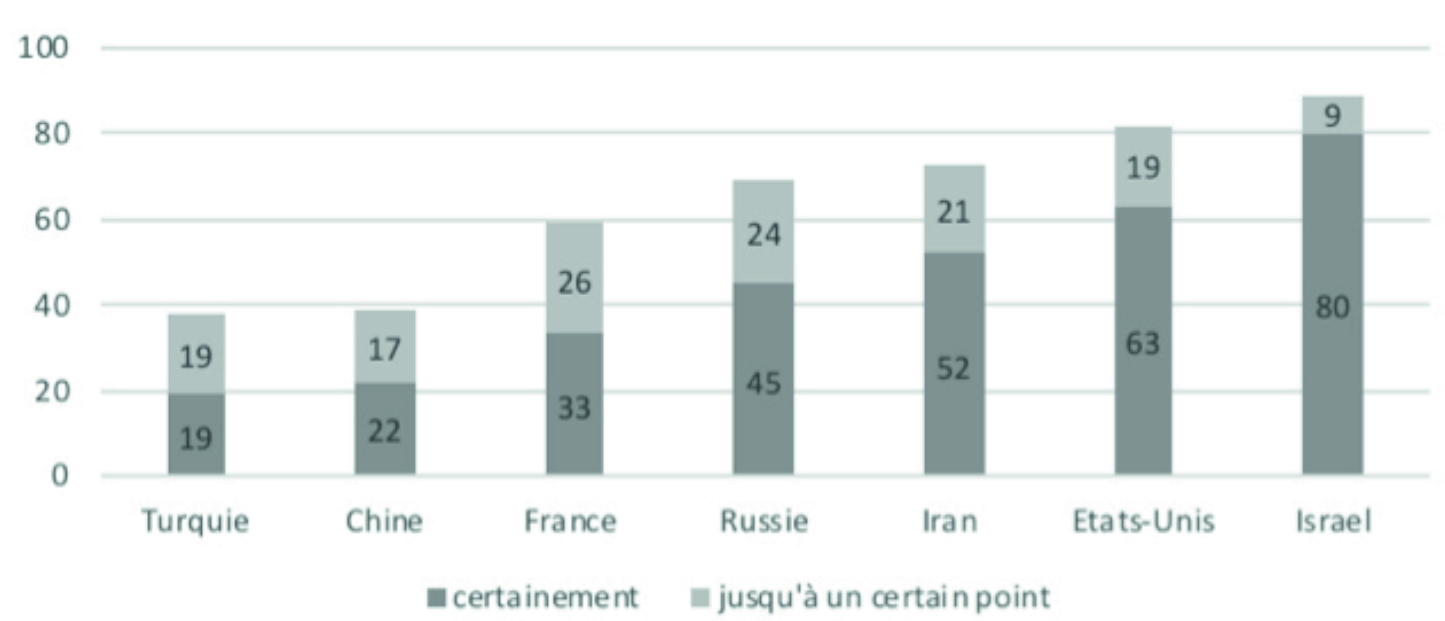

Il s’agit de la capacité non seulement à légitimer la force par le discours, mais également à limiter l’usage de la force aux contextes où elle est perçue comme légitime, et à construire les alliances et actions qui permettent de gagner le consentement et l’appui des acteurs des sociétés concernées26. Cinq années après l’engagement militaire français et otanien en Libye et le déclenchement de la guerre civile syrienne, un sondage publié par l’Arab Center in Washington D.C. et portant sur douze pays arabes, révèle ceci : 82 % des sondés considèrent (soit absolument, soit jusqu’à un certain point) que les États-Unis représentent une menace pour la stabilité de leur région, 59 % des sondés pensent la même chose en ce qui concerne la France qui est toutefois mieux placée que la Russie (69 %), mais moins bien que la Chine (39 %) et la Turquie (38 %) (graphique 1).

Graphique 1 – Question : les pays suivants représentent-ils une menace pour la stabilité de la région ?

Cela permet d’interroger l’ampleur du soft power chinois dans la région. Ce dernier se définit également à partir des fenêtres d’opportunités délaissées par les puissances occidentales :

Quelle attractivité les systèmes politiques répressifs peuvent-ils exercer ? L’attractivité d’un pays fait avant tout écho aux attentes et aux systèmes de représentations propres à une infinie diversité de sociétés, d’où l’importance du modèle qu’une puissance à vocation planétaire prétend offrir, d’où le concept du Nation branding (ou image de marque d’une nation), ce dernier étant l’ensemble des éléments qui constituent l’image perceptible, communicable, tangible d’une nation29. Les éléments constitutifs de cette image synthétique sont multiples et vont du mode de gouvernance aux éléments culturels en passant par le commerce30.

Toutefois, n’est-il pas préférable d’utiliser le concept de modèle politique véhiculé par les diplomaties publiques, dans la mesure où ce dernier n’est pas simplement le reflet d’une image synthétique nationale, mais quelque chose qui peut se reproduire et s’étendre aux autres nations.

À ce titre, l’on peut évoquer un soft power russe dans une Europe en crise, véhiculant un modèle russe attractif pour les mouvements populistes, car il propose la sortie de la démocratie libérale par la combinaison de la verticale du pouvoir et du nationalisme. Ainsi, Victor Orbán se réfère ouvertement au paradigme russe d’État « fort », nationaliste et conservateur31. Sur le plan interne russe, l’émergence du modèle fondé sur la « verticale du pouvoir » s’explique par le double échec de l’expérience libérale des années quatre-vingt-dix : échec des politiques économiques qui aurait atteint son paroxysme avec la crise financière de 1998 et échec de l’expérience politique avec la fragmentation politique de la Fédération de Russie, l’émergence de despotes locaux et la faible implantation des partis politiques (le Parti communiste excepté)32. Dans quelle mesure ce modèle est-il exportable aux pays européens les plus fortement atteints par les crises politiques ?

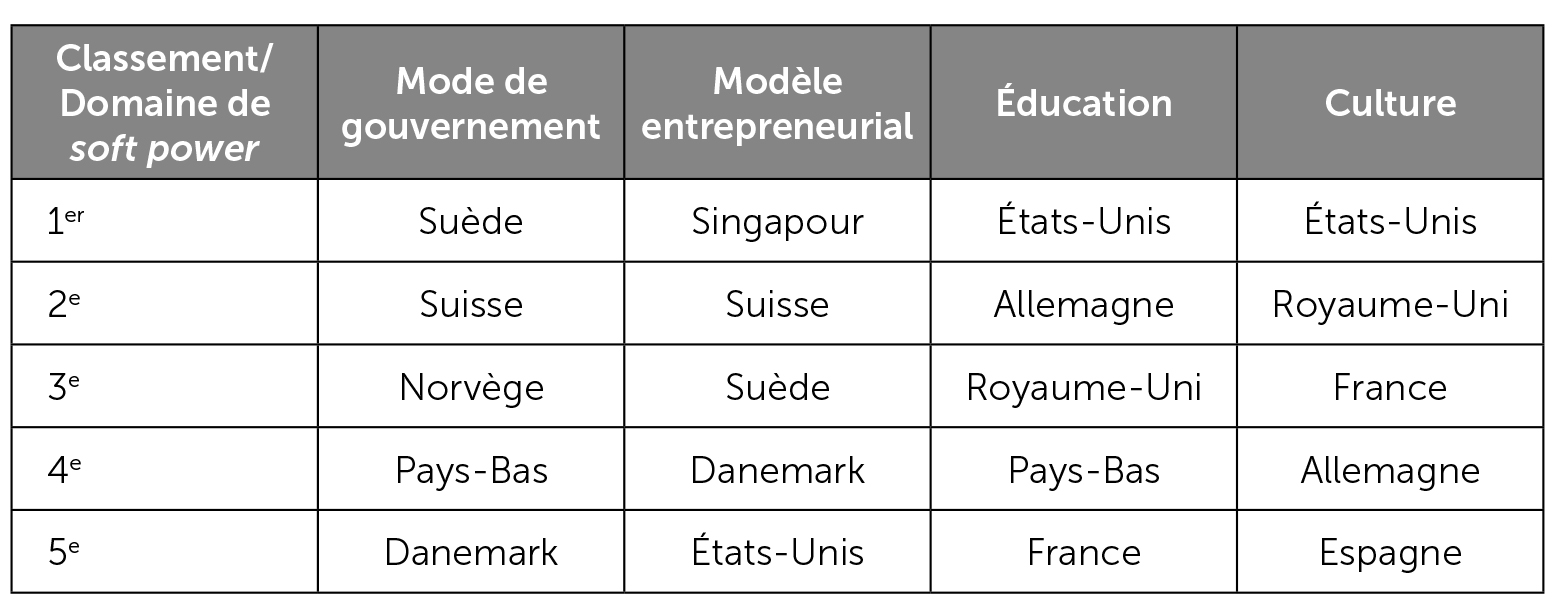

C’est ce qui révèle l’importance des facteurs internes du soft power. Si l’on reprend le classement par domaine effectué par le rapport Soft power 30, l’on retrouve les classements indiqués dans le tableau 1.

Tableau 1 – Classement par domaine

Le critère d’attractivité des modèles de gouvernance privilégie les pays scandinaves qui sont classés premiers dans les diverses séries d’indicateurs et de notations. À titre d’exemple, Transparency International, utilisant l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2018, a classé le Danemark 1er, la Suède et la Finlande 3e ex aequo en matière de transparence et de lutte anti-corruption33. De même, les pays scandinaves montrent une capacité à allier les critères macroéconomiques fondamentaux (équilibre budgétaire, faible endettement) au modèle dé-marchandisé d’État providence34.

En ce qui concerne le critère « entreprise », le croisement des sources nous permet de conclure au caractère éphémère du classement de 2018. Il est vrai que Singapour apparaît en tête, et il s’agit d’une tendance durable, confirmée par Doing Business35. Toutefois, au cours des décennies précédentes, plusieurs pays, dont l’Allemagne, ont figuré parmi les cinq premiers.

Un autre domaine est celui de la culture qui comprend un vaste ensemble allant de la production artistique à l’expansion linguistique en passant par le tourisme.

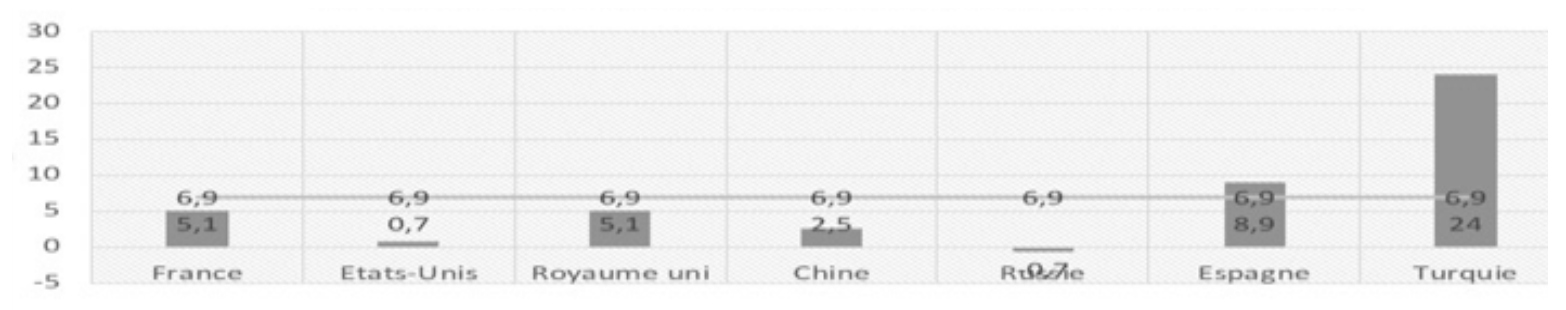

Si l’on se contente de relever les chiffres de la fréquentation touristique, la France occupe, selon les statistiques de 2017, le 1er rang avec 86,9 millions de touristes, suivie de l’Espagne avec environ 82 millions, puis des États-Unis avec environ 77 millions (graphique 2).

Graphique 2 – Évolution du nombre de touristes entre 2016 et 2017 en %

L’évolution du nombre de touristes représente toutefois un indicateur significatif de la perception qu’ont les touristes potentiels des changements qui affectent un pays. À ce titre, la croissance du nombre de touristes en France se rapproche de la croissance mondiale moyenne de +6,9 %, tandis qu’aux États-Unis le nombre de touristes n’augmente que de 0,7 %, soit à un taux sept fois inférieur à la moyenne mondiale.

L’influence linguistique internationale représente un autre indicateur de soft power. À ce titre, il est nécessaire de ne pas se limiter au nombre de locuteurs, mais d’adopter une approche multifactorielle en prenant en compte les éléments suivants : le nombre de locuteurs ayant la langue donnée pour langue maternelle, le nombre de locuteurs l’utilisant en tant que deuxième langue, le nombre de pays où cette langue est parlée, le nombre de traductions « sources » et « cibles », la production cinématographique, le nombre de pays où la langue est officielle, le nombre de pays où l’on peut l’étudier, les moyens informatiques utilisés et son niveau de diffusion sur internet36. Si l’on combine ces critères, le français se positionne mondialement en seconde place après l’anglais et avant l’espagnol. La projection pour 2050 effectuée par Jean-Louis Calvet nous donne une langue française toujours seconde dans le classement mondial des langues.

Enfin, la capacité à attirer les étudiants étrangers représente un facteur déterminant dans la mesure où ces derniers sont amenés, soit à constituer l’élite politique et économique future de leur pays d’origine, soit à jouer le rôle d’intermédiaires entre leur culture d’origine et celle du pays d’accueil.

L’attractivité est d’abord déterminée par le niveau de l’enseignement supérieur, la capacité des universités à offrir à la fois un niveau d’enseignement, un niveau d’innovation et une diversité aussi grande que possible des domaines de spécialisation. À ce sujet, et indépendamment de la diplomatie étatique, les États-Unis demeurent encore premiers dans le classement évoqué. L’une des raisons est la position des universités américaines dans le classement international. Parmi les dix premières universités dans le monde, huit sont américaines et deux sont britanniques. De plus, les États-Unis demeurent le lieu où se concentre l’essentiel des innovations en matière de technologies de l’information : parmi les dix premiers centres de recherche scientifique du monde, cinq sont américains37.

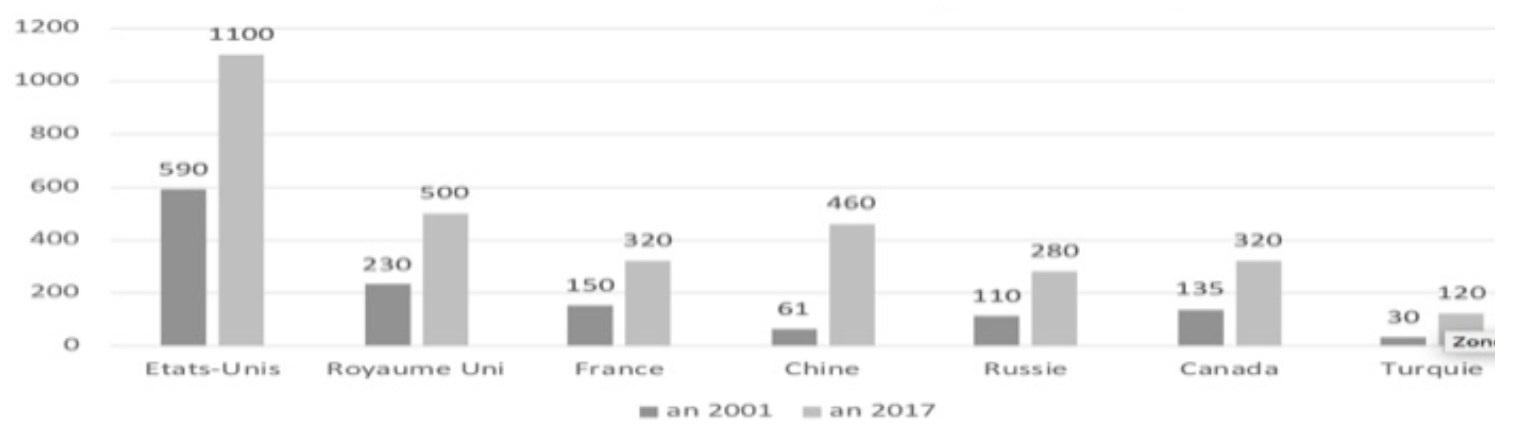

Le soft power se mesure donc également à la capacité d’un pays à attirer et à accueillir les étudiants étrangers. À ce titre, le graphique 3 permettrait de comprendre l’évolution de la population d’étudiants internationaux.

Graphique 3 – Principales destinations d’étudiants étrangers en pourcentage du total mondial (2001-2017)

L’on observe une baisse relative de la part des États-Unis, un maintien pour la France et le Royaume-Uni des mêmes positions relatives, mais un accroissement significatif de la part de la Chine et, dans une moindre mesure, de la Russie, du Canada et de la Turquie. Toutefois, si l’on considère le nombre d’étudiants étrangers, l’on peut même constater qu’aucun de ces pays ne connait de baisse d’effectifs (graphique 4).

Graphique 4 – Évolution approximative des effectifs d’étudiants internationaux en milliers (2001-2017)

La progression de la Chine et de la Russie peut être corrélée à l’expansion politique et économique de ces deux pays sur les deux dernières décennies. La Chine bénéficie de son expansion économique en Afrique et en Asie et la Russie de son influence dans l’espace ex-soviétique, tandis que le Canada joue les vases communicants avec les États-Unis en accueillant un nombre croissant d’étudiants européens (notamment français) et arabes (environ 25 000)38.

De même, la Turquie connaît un quasi triplement du nombre d’étudiants internationaux en moins de quinze ans, parallèlement au doublement du nombre d’universités39.

Mais si l’on analyse de plus près le mouvement des étudiants internationaux, l’on peut identifier plusieurs tendances en référence aux statistiques de l’Unesco, cette fois-ci avec les chiffres de 2018 :

Enfin, les États-Unis connaissent en 2017 une baisse de l’ordre de 6,6 % en nombre d’étudiants par rapport à 2016, notamment en raison des refus de visas, du Muslim Ban, du durcissement des conditions d’immigration et de la perception négative de la politique présidentielle actuelle41. Reste à savoir à qui profiterait la récente régression américaine, en sachant que 40 % des étudiants internationaux accueillis dans les universités américaines viennent de Chine ou d’Inde.

Si le soft power implique une capacité à combiner l’engagement politique international avec l’attractivité d’un modèle social, c’est surtout le caractère relatif de ce dernier qui doit être mis en évidence. Trois décennies après l’ouvrage pionnier de Joseph Nye, il est toujours difficile d’en délimiter les contours, notamment au moment où le concept de smart power domine le discours politique. C’est durant l’ère bipolaire que l’on a accordé le plus grand intérêt à l’attractivité des démocraties libérales dans les sociétés d’Europe de l’Est. Mais qu’en est-il au moment où cette attractivité est mise en cause par les crises récentes ainsi que par le basculement des opinions publiques.

La mesure du soft power prend en compte une série combinée de critères où la dimension et la capacité d’action d’un État comptent.

Y sont comptés, la densité des réseaux diplomatiques à l’étranger (lorsque l’on sait que les représentations diplomatiques françaises sont présentes sur la presque totalité des pays d’Afrique subsaharienne, tandis que les représentations diplomatiques polonaises et hongroises se contentent d’un nombre limité d’États pivots (l’Éthiopie, le Nigéria, l’Afrique du sud, le Kenya etc..), l’ampleur des actions de diplomatie numérique et les engagements internationaux en termes d’accords économiques environnementaux et humanitaires.

Mais c’est la perception par les opinions publiques internationales qui représente le critère décisif, dans la mesure où l’effet des stratégies d’influence est avant tout perceptible à travers celles-ci. Dans le même temps, la mesure de l’opinion est celle des perceptions à court terme, tandis que certaines dimensions du soft power se manifestent par leurs effets à long terme. Tel est le cas du critère d’attraction/accueil des étudiants internationaux qui est un facteur d’influence sur les modes de pensée, les systèmes de représentation et les acquis culturels et linguistiques des élites sociales futures des pays d’origine.

La mesure de cette influence est impossible à court terme et c’est sur le long terme que l’on perçoit les changements d’attitude et d’opinion qui, de plus, sont ceux d’une élite en devenir que l’on peine à faire ressortir des sondages d’opinions. Où retrouver l’effet de cette influence ? Au moins une ou deux décennies plus tard, dans les discours politiques mais aussi dans les œuvres littéraires, philosophiques et scientifiques capables de diffuser un système de valeurs donné.

En dépit de la complexité du concept de soft power en tant que concept synthétique regroupant une multitude de critères et de dimensions, nous observons une tendance forte, celle du déclin du soft power américain, tant du point de vue de l’engagement diplomatique que du point de vue des dynamiques sociales internes. Le rejet des acquis de la diplomatie multilatérale a un effet à court terme, mais la baisse – en chiffres absolus pour la première fois – du nombre d’étudiants étrangers n’aura d’effet qu’à moyen terme.

La régression américaine offre une opportunité aux autres puissances planétaires, mais lesquelles d’entre elles seraient à même d’en tirer le meilleur profit ? L’on peut avancer l’hypothèse que ce sont les puissances qui ont repris à leur compte la défense des acquis du multilatéralisme. C’est dire que le soft power se mesure en termes relatifs, et que le facteur principal de rayonnement de l’axe franco-allemand est le contraste avec le repli américain et la plus faible attractivité relative des modèles russe et chinois.

Mais cela ne suffit pas, et les indicateurs relatifs à la mobilité étudiante internationale révèle une nouvelle tendance : la Chine accueille désormais 10 % des étudiants internationaux, la Russie 7 % et la Turquie 3 %. Dans la compétition internationale pour l’influence à long terme, la fermeture relative de l’espace européen est à l’avantage des puissances émergentes.

Au-delà, la résurgence, en Europe, du discours nationaliste-religieux, arrivé au gouvernement dans le cas de la Hongrie, de la Pologne, de l’Autriche et de l’Italie et fortement influent dans le cas des autres pays européens annonce une véritable réplique du phénomène Trump sur le vieux continent. Cela entraîne-t-il une dé-légitimation des modèles européens aux yeux des opinions publiques des pays tiers ? La réponse est mitigée en fonction des lieux d’où l’on perçoit ce processus. À titre d’exemple, si l’on prend le cas de la Turquie, pays du Moyen-Orient qui a effectué son choix civilisationnel pour l’Europe depuis 1923 et s’est engagée jusqu’en 2007 sur la voie des réformes pré-adhésion, le taux de confiance en les valeurs de l’Union européenne est passé de 71% en 2003 à 35 % en 201742. À l’inverse, pour les sociétés plus lointaines, qui n’ont pas été mobilisées autour du projet européen, la perception du tournant populiste en Europe est moins nette et suscite moins de réactions.

Fouad Nohra

Maître de conférences HDR en science politique

Université de Paris

Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public

Institut Développement et Solidarités Internationales

Le report de la révision de la carte de l’éducation prioritaire annoncé la 9 décembre dernier par le ministre de...

Des crises de plus en plus fréquentes, comme celle de la dermatose nodulaire contagieuse, exacerbent la difficulté pour les citoyens...

Peu après l’enlèvement de Nicolás Maduro, l’opposante vénézuélienne María Corina Machado remettait son prix Nobel de la paix à Donald...

La Revue Politique et Parlementaire a eu l'honneur de recevoir, le 22 janvier à la Sorbonne, Arnaud Tessier, haut fonctionnaire,...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30