Dominique Bluzet L’homme aux cinq théâtres

Acteur, metteur en scène, directeur de théâtres, Dominique Bluzet est co-créateur avec Renaud Capuçon du festival de Pâques de musique...

Truisme s’il en est que de rappeler que les mémoires des évènements historiques et singulièrement des guerres, même lorsque leurs enjeux initiaux n’ont plus de pertinence, sont ressenties de façon différente et parfois opposée d’un pays à l’autre. En dépit des apparences créées par les belles images des cérémonies du centième anniversaire du 11 novembre à Paris, la Première Guerre mondiale n’y fait pas exception. 1918 ne fut pas ressenti de la même façon à Paris, Berlin, ou Varsovie et ne parlons pas de Riga ou de Kiev, sans même oser évoquer les Balkans ou le Levant. Mais que l’on soit baron balte, intellectuel viennois, ouvrier de la Ruhr ou combattant bolchévique, il est aisé de comprendre que l’on est à l’aube d’irréversibles bouleversements.

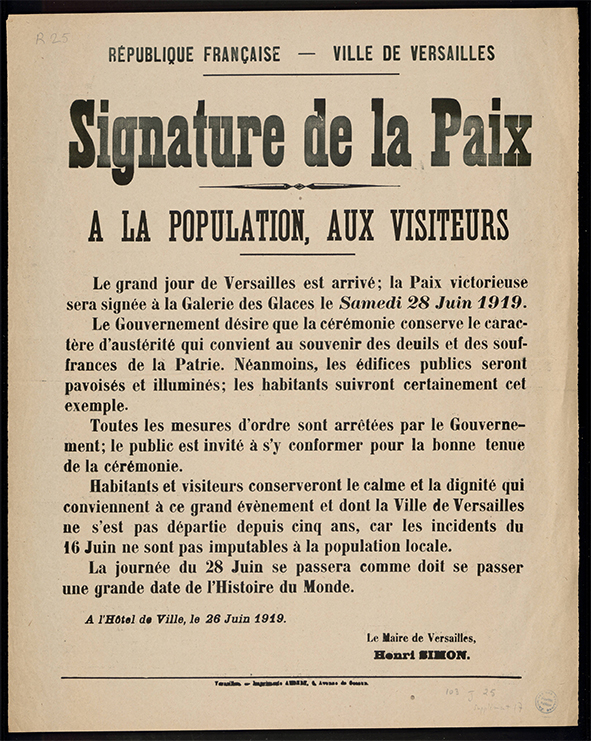

L’armistice signé dans la clairière de Rethondes pas plus que le traité de Versailles du 28 juin 1919 ne mettent fin aux affrontements aux marges orientales de l’Europe qui perdureront pour certains jusqu’en 1923. Pour les combattants français, le son du clairon du 11 novembre à 11heures du matin sonne la fin d’inimaginables souffrances. Pour d’autres, c’est une étape dans des conflits entremêlés où les revendications territoriales d’Etats nouveaux, de peuples dopés aux principes wilsoniens, les derniers soubresauts d’empires en voie de décomposition et les tentatives de déstabilisation radicales inspirées de la jeune révolution bolchévique, s’entrecroisent, parfois de façon inextricable. Les belligérants n’ayant prévu une cessation des combats que vers 1920, la paix n’a pas été anticipée. De la Finlande au Proche-Orient, la situation sur le terrain continue donc d’évoluer plus vite que les pourparlers des négociateurs. Offensives et contre-offensives se développent d’une seule traite, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, dessinant de vastes mouvements de bascule qui surprennent les stratèges habitués aux guerres de tranchées.

« A l’est une guerre sans fin, 1918-1923 » est le titre d’une exposition qui se tient au musée de l’Armée, dans l’enceinte des Invalides, jusqu’au 5 janvier prochain. Y sont retracées les facettes multiples de ce chambardement diplomatico-militaire qui, de cette fin 1918 jusqu’en 1923 au moins, va redessiner la carte de l’Europe orientale et de ses confins, éteignant parfois et attisant souvent des braises qui ne demanderont qu’à se rallumer vingt ans plus tard et quelques fois bien au-delà. Y sont évoqués les hésitations de la démobilisation, les révolutions bolchéviques et spartakistes, les aspirations des peuples à disposer d’eux-mêmes, les modifications de frontière mais aussi les nombreux massacres ethnico-religieux préfigurateurs d’autres drames. Sont également expliquées les négociations des traités de paix dont la plupart – Trianon pour la Hongrie, Saint Germain pour l’Autriche, Versailles pour l’Allemagne, Sèvres pour la Turquie mais surtout pour les Arméniens et les Kurdes – créeront d’inextinguibles ressentis d’injustice. Les frustrations et les colères qui en découleront seront, pour certaines, à l’origine de le Seconde Guerre mondiale et, pour d’autres, continuent de produire leurs effets aujourd’hui.

massacres ethnico-religieux préfigurateurs d’autres drames. Sont également expliquées les négociations des traités de paix dont la plupart – Trianon pour la Hongrie, Saint Germain pour l’Autriche, Versailles pour l’Allemagne, Sèvres pour la Turquie mais surtout pour les Arméniens et les Kurdes – créeront d’inextinguibles ressentis d’injustice. Les frustrations et les colères qui en découleront seront, pour certaines, à l’origine de le Seconde Guerre mondiale et, pour d’autres, continuent de produire leurs effets aujourd’hui.

L’exposition est accompagnée d’un cycle de présentations de films se rapportant à la période. C’est dans ce cadre que fut projeté « Le coup de grâce » de Volker Schlöndorff, tiré du roman éponyme de Marguerite Yourcenar. Nous sommes dans le golfe de Riga en 1919, plus précisément en Courlande, région de l’actuelle Lettonie. A ce moment, cette partie de l’Est de l’Europe n’est qu’un espace sans frontières définies, où Russes blancs, indépendantistes lettons et autres baltes ainsi que des restes de troupes allemandes tentent de contenir les bolchéviques avec la bénédiction des Alliés. La Pologne vient de recouvrer son indépendance par un avenant au traité de Versailles sans que ses limites orientales soient précisées ; elle s’engage dès lors elle aussi dans des conflits qui s’étaleront sur deux longues années avec l’Ukraine, la Russie bolchévique et même la Lituanie. Le IIème Reich s’est effondré et la révolte spartakiste a été écrasée en janvier 1919 mais l’opinion allemande n’accepte pas la défaite que les militaires attribuent à la trahison des politiciens. Pour une partie des élites, l’avenir du pays, en plein chaos, semble se jouer à l’Est, d’où la reconstruction d’une grande Allemagne semble possible et où il faut donc d’urgence arrêter l’avancée des Rouges.

Cette trame historique, par sa volatilité et la confusion qui s’en dégage, se prête à tous les possibles. L’atmosphère des lieux, faite d’immenses plaines enrobées d’une lumière hivernale laiteuse fait le reste. Les hommes et les femmes y ont à chaque instant, jusqu’au tragique, le choix de leur destin. Marguerite Yourcenar qui, toute jeune, avait vécu cette période, l’avait bien compris. La genèse du roman, publié en 1939, est souvent recherchée dans le rejet sans ménagement dont elle fut l’objet, dans sa tentative d’établir une relation amoureuse avec l’écrivain André Fraigneau, lui-même homosexuel. Le schéma se reproduit dans le livre qui met aux prises l’officier allemand Eric von Lhomond, junker que l’on imagine appartenir à quelque corps franc désœuvré après l’anéantissement des spartakistes, Sophie de Reval, jeune propriétaire terrienne, son frère Conrad, lui-même ami intime de von Lhomond et l’étudiant communiste Grigori Loew dont l’ascendant intellectuel sur Sophie finira par l’emporter. S’agissant du moteur de l’intrigue, l’analogie est vite faite avec ce qu’a vécu l’auteur, sauf que le dénouement ne peut être le même dans les salons parisiens de l’entre-deux guerres et dans les immensités enneigées de Courlande, au milieu de combats incessants et d’enjeux idéologiques et civilisationnels portés à leur paroxysme. Sophie, qui tente en vain, à de nombreuses occasions, de conquérir von Lhomond, refuse la distante proximité qu’il lui impose et qui fait d’elle l’alibi d’une relation mal dissimulée entre ce dernier et son propre frère. Lasse d’être humiliée, sans doute par bravade et quelque peu par conviction, elle passe chez les Rouges. Elle en mourra dans une scène d’une violence abjecte dans laquelle l’officier allemand, tel une caricature de lui-même, fait montre d’une absence totale d’affectivité et d’une raideur qui confinent à la monstruosité.

Cette trame historique, par sa volatilité et la confusion qui s’en dégage, se prête à tous les possibles. L’atmosphère des lieux, faite d’immenses plaines enrobées d’une lumière hivernale laiteuse fait le reste. Les hommes et les femmes y ont à chaque instant, jusqu’au tragique, le choix de leur destin. Marguerite Yourcenar qui, toute jeune, avait vécu cette période, l’avait bien compris. La genèse du roman, publié en 1939, est souvent recherchée dans le rejet sans ménagement dont elle fut l’objet, dans sa tentative d’établir une relation amoureuse avec l’écrivain André Fraigneau, lui-même homosexuel. Le schéma se reproduit dans le livre qui met aux prises l’officier allemand Eric von Lhomond, junker que l’on imagine appartenir à quelque corps franc désœuvré après l’anéantissement des spartakistes, Sophie de Reval, jeune propriétaire terrienne, son frère Conrad, lui-même ami intime de von Lhomond et l’étudiant communiste Grigori Loew dont l’ascendant intellectuel sur Sophie finira par l’emporter. S’agissant du moteur de l’intrigue, l’analogie est vite faite avec ce qu’a vécu l’auteur, sauf que le dénouement ne peut être le même dans les salons parisiens de l’entre-deux guerres et dans les immensités enneigées de Courlande, au milieu de combats incessants et d’enjeux idéologiques et civilisationnels portés à leur paroxysme. Sophie, qui tente en vain, à de nombreuses occasions, de conquérir von Lhomond, refuse la distante proximité qu’il lui impose et qui fait d’elle l’alibi d’une relation mal dissimulée entre ce dernier et son propre frère. Lasse d’être humiliée, sans doute par bravade et quelque peu par conviction, elle passe chez les Rouges. Elle en mourra dans une scène d’une violence abjecte dans laquelle l’officier allemand, tel une caricature de lui-même, fait montre d’une absence totale d’affectivité et d’une raideur qui confinent à la monstruosité.

Lorsque le film sort en 1976, Volker Schlöndorff s’est déjà fait connaitre par « Les désarrois de l’élève Toerless » et « L’honneur perdu de Katarina Blum » ; trois ans plus tard il obtiendra la palme d’or au Festival de Cannes pour « Le Tambour » avant de mettre en scène en 1984 – ce dont Visconti avait toujours rêvé sans avoir jamais pu le faire – Marcel Proust avec « Un amour de Swann ». « Le coup de grâce », fidèle au roman, est d’une esthétique recherchée alliant cadrages et éclairages raffinés à une photographie en noir et blanc d’une grande beauté. Les acteurs, peu connus, à part Margarethe von Trotta, à l’époque compagne du réalisateur, ont été choisis pour leur expressivité. Pourtant, dans des échanges épistolaires avec Volker Schlöndorff, Marguerite Yourcenar, tout en reconnaissant les qualités du film estimait qu’il n’était pas fidèle à l’atmosphère et au ton du roman. « C’est pour sa valeur de document humain (s’il en a), et non politique, que Le coup de grâce a été écrit, et c’est de cette façon qu’il doit être jugé » écrit-elle en 1962, dans une préface tardive du livre. Façon de dire que le réalisateur, en faisant d’Eric von Lhomond, – à qui elle avait pris soin de donner un nom et des ancêtres français pour éviter toute dérive – un éventuel futur « casque d’acier » voire un nazi en puissance, transformait une vengeance amoureuse post mortem en crime de guerre. Comment aurait-il pu en être autrement ? Entre le roman passionnel écrit en 1939 par une encore jeune femme et le film sorti en 1976, étaient intervenus, s’agissant de l’Allemagne, quelques évènements dont il était difficile de s’abstraire.

il obtiendra la palme d’or au Festival de Cannes pour « Le Tambour » avant de mettre en scène en 1984 – ce dont Visconti avait toujours rêvé sans avoir jamais pu le faire – Marcel Proust avec « Un amour de Swann ». « Le coup de grâce », fidèle au roman, est d’une esthétique recherchée alliant cadrages et éclairages raffinés à une photographie en noir et blanc d’une grande beauté. Les acteurs, peu connus, à part Margarethe von Trotta, à l’époque compagne du réalisateur, ont été choisis pour leur expressivité. Pourtant, dans des échanges épistolaires avec Volker Schlöndorff, Marguerite Yourcenar, tout en reconnaissant les qualités du film estimait qu’il n’était pas fidèle à l’atmosphère et au ton du roman. « C’est pour sa valeur de document humain (s’il en a), et non politique, que Le coup de grâce a été écrit, et c’est de cette façon qu’il doit être jugé » écrit-elle en 1962, dans une préface tardive du livre. Façon de dire que le réalisateur, en faisant d’Eric von Lhomond, – à qui elle avait pris soin de donner un nom et des ancêtres français pour éviter toute dérive – un éventuel futur « casque d’acier » voire un nazi en puissance, transformait une vengeance amoureuse post mortem en crime de guerre. Comment aurait-il pu en être autrement ? Entre le roman passionnel écrit en 1939 par une encore jeune femme et le film sorti en 1976, étaient intervenus, s’agissant de l’Allemagne, quelques évènements dont il était difficile de s’abstraire.

Alain Meininger

Crédits photos : Wikipédia

Agence Alambret

Acteur, metteur en scène, directeur de théâtres, Dominique Bluzet est co-créateur avec Renaud Capuçon du festival de Pâques de musique...

Triste période pour la démocratie libérale. Sous les coups de boutoirs de populistes de tous bords, voici que l’on s’en...

Dans cet entretien avec Franck Renucci, le sociologue Dominique Wolton propose de penser la communication en explorant simultanément ses trois...

Comment communiquer avec des citoyens qui n’écoutent plus parce qu’ils n’ont plus confiance ? En répondant à leur demande d’écoute...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30