Le changement en Iran ne viendra pas de l’extérieur

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

Régulièrement donnée à Aix depuis 1958, La Flûte enchantée de W.A. Mozart est reprise cette année par le Festival. Comme le suggère Bernard Foccroulle, dans son avant-propos à cette 70e édition, en cette année marquée par la vague féministe initiée à l’automne dernier, « Seul Mozart parvient à réconcilier le féminin et le masculin dans La Flûte enchantée, mais à l’intérieur d’un univers dominé par le patriarcat…».

Façon pour l’actuel directeur général – sur le point de céder les commandes à Pierre Audi – de glorifier l’amour rayonnant, à vocation universelle qui finit par unir dans la complétude Tamina et Pamino, sous l’aile protectrice et bienveillante du sage Sarastro. De fins analystes de l’œuvre ne manqueraient pas d’ajouter que Mozart y fut très novateur : alors qu’au XVIIIe siècle, et bien au-delà, les obédiences étaient résolument opposées à l’initiation des femmes, le livret y déroge en permettant à Pamina d’accéder à la lumière aux côtés de son fiancé.

En regard du Don Giovanni de fort belle facture que fut le choix du Festival de 2017, nous changeons cette fois de monde mozartien. On est loin de l’univers de Da Ponte, très ancré dans un XVIIIe siècle finissant, à la fois énivré de frivolité effrontément insouciante et secoué d’interrogations métaphysiques mortifères, face aux effondrements en cours des certitudes politiques et spirituelles. Par sa rouerie, le librettiste vénitien savait restituer à merveille ces doubles niveaux de lecture où tout est à la fois simple et complexe, et où une légèreté à dessein provocatrice nous permet, si l’on veut bien s’en donner la peine, d’accéder à la profondeur.

Ici rien de tel. L’univers de La Flûte est d’abord celui des âmes claires ; il est sincère, naïf, presqu’enfantin, didactique comme le bien et le mal ou les leçons de morale des hussards noirs de la République inscrites chaque matin au tableau des écoles communales des années cinquante. La profondeur ou le mystère se trouvent ailleurs, non dans la leçon, la philosophie des Lumières, mais dans la quête de son contenu. C’est à un parcours intérieur auquel nous sommes conviés ; une sorte de remontée de rivière jusqu’à sa source comme le sont toutes les initiations. Ce qui ne veut pas dire que la structure de l’œuvre soit d’une linéarité aveuglante, bien au contraire, et la multiplicité d’interprétations ou d’extrapolations du scénario est là pour en attester, quand il ne fut pas tout simplement déclaré illisible, voire sans queue ni tête, par certains musicologues. Le caractère composite de la partition souligne, parfois pour d’autres raisons, cette incohérence initiale : les mélodies simples, strophiques, dévolues à Papageno ou Monostatos, côtoient les sommets de virtuosité demandés à la Reine de la Nuit, écrits, il est vrai, pour satisfaire les exigences de Josefa Hofer, sœur de Constance et d’Aloysia et belle-sœur du compositeur, manquant de présence en scène mais soprano colorature hors pair dans le registre suraigu, qui tînt le rôle pendant dix ans jusqu’en 1801.

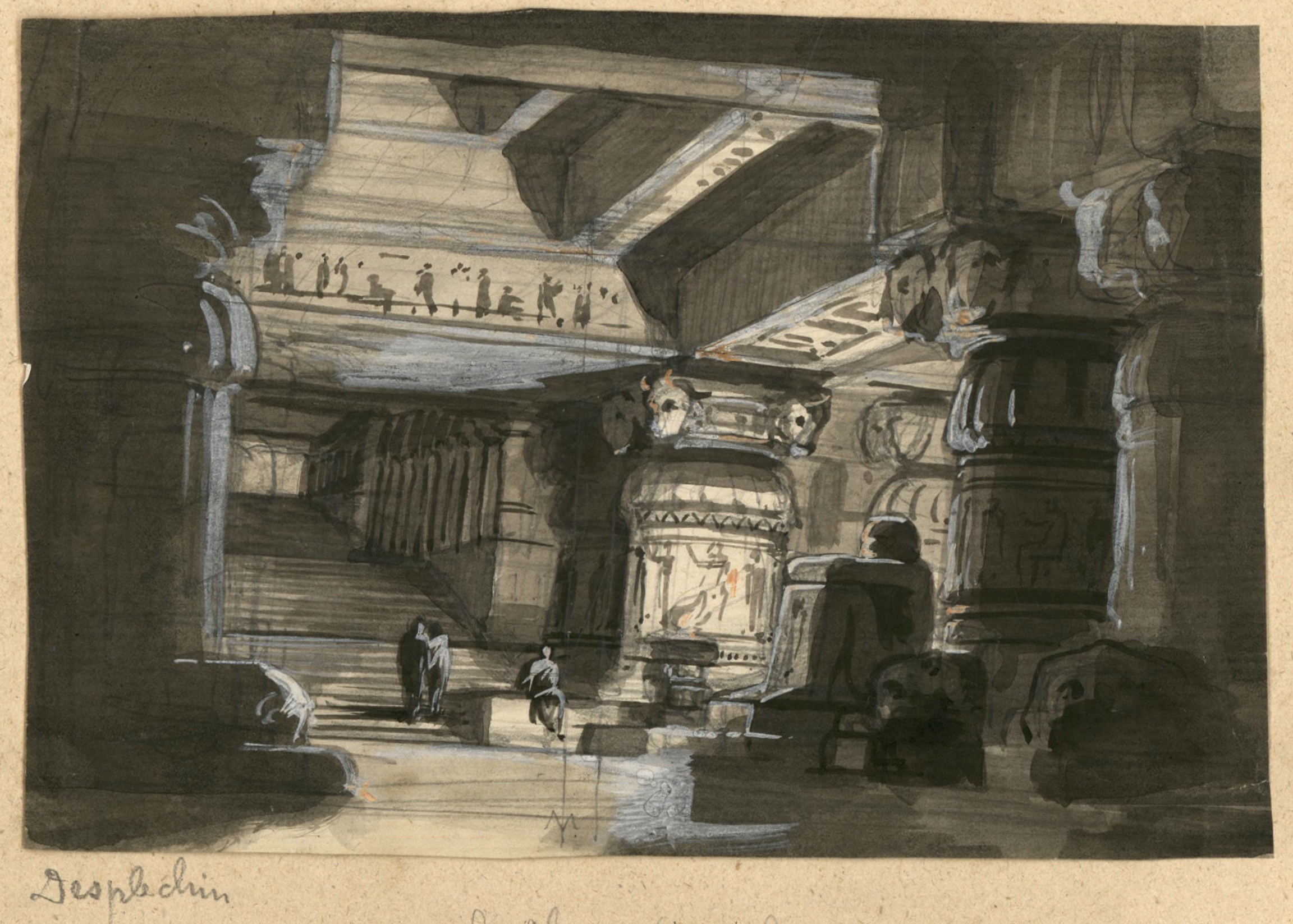

Tout a été dit sur la dimension ésotérique de l’œuvre qui, invoquant Isis et Osiris, fut souvent représentée dans un décor égyptien de fantaisie. L’utilisation répétitive du chiffre trois, symbole de la révélation divine, qui recèle dans l’imaginaire judéo-chrétien comme dans les rites maçonniques une forte signification, fut souvent relevée ; l’ouverture débute sur trois accords puissants en mi bémol majeur, le thème allegro est constitué de trois fois deux notes répétées, Sarastro fait l’éloge des trois qualités de Tamino (vertu, discrétion, charité), on y rencontre trois dames, trois jeunes garçons, trois instruments magiques (flûte de Pan, Glockenspiel, flûte), trois tentatives d’entrée dans le Temple, trois épreuves initiatiques etc.. Notons, de plus, qu’il n’y a que trois personnages centraux puisque Papageno ne rencontrera sa Papagena qu’à l’extrême fin. Il n’en fallut pas plus à certains pour établir que seule une connaissance approfondie d’un symbolisme fermé permet d’appréhender cette histoire à l’apparence chaotique, inaccessible aux non-initiés. Mozart eût probablement été attristé d’une telle exégèse, lui qui conçut l’œuvre pour un public populaire, dans un esprit de partage, d’ouverture et de dépassement des clivages sociétaux de l’époque.

La langue utilisée, l’allemand et non l’italien, comme la structure de l’œuvre, dotée de commentaires parlés expliquant son déroulement, et non de récitatifs accompagnés au clavecin illustrant les états d’âme des protagonistes, nous éloigne de l’opera seria. La Flûte est un Singspiel, genre proche de l’opera buffa, destiné dès sa création à être joué au « Theater auf der Wieden », scène populaire de la périphérie de Vienne, dirigée par Emmanuel Schikaneder. Nous sommes en 1791 et le récent avènement de Leopold II, qui a fragilisé la position de Mozart auprès de la Cour, l’oblige à se tourner vers cet entrepreneur privé qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé dans la loge viennoise « Zur wahren Eintracht », autrement dit « de la vraie concorde ». L’homme, à la personnalité controversée – il s’est fait exclure de la franc-maçonnerie – ne manque ni de talents ni de bonnes intentions. Il a rédigé les livrets de quelques Singspiele, à la postérité incertaine en dépit de réels succès à l’époque, mais dont certains, tel « La Pierre philosophale » sont considérés comme ayant inspiré directement La flûte enchantée. A la fois auteur, librettiste, gestionnaire de salles et comédien – il tiendra le rôle de Papageno – Schikaneder est aussi connu pour avoir développé ce qu’on appelle à l’époque le « spectacle à machine », utile pour faire fonctionner sur scène les décors propres à créer le climat onirique de l’œuvre. Il se chargera de l’écriture du livret, auquel d’autres membres de la troupe ainsi que Mozart lui-même contribueront, ce qui peut expliquer le caractère décousu de l’ensemble.

La confection de l’opéra s’étale sur six mois jusqu’à sa création le 30 septembre 1791. Durant cette courte période, Mozart, qui mourra le 6 décembre, compose simultanément La Clémence de Titus et le Requiem. L’une des nombreuses originalités de cette œuvre et non des moindres, dans la carrière du génie de Salzbourg, réside dans un succès initié dès sa création et qui perdura de nombreuses années. On dispose de lettres attendrissantes de Wolfgang à Constance se réjouissant de l’accueil enthousiaste du public qui soir après soir ne faiblit pas, à l’inverse d’autres de ses chefs d’œuvre qui ne connurent de son vivant que des succès d’estime ou durent, tel le Don Giovanni, être créés à Prague. Telle est la magie de la Flûte, conte féérique pour grands enfants, imaginée par un musicien resté lui-même enfant dans l’âme jusqu’à la fin de sa vie.

La reprise cette année de la production du britannique Simon Mac Burney, déjà donnée à Aix en 2014 et créée à Amsterdam en 2012, déploie une imagination certaine pour préserver cette magie tout en la replaçant dans un cadre original qui tranche avec les habituels décors de carton-pâte dont la poésie s’est émoussée au fil du temps. Centrée sur une large plateforme mobile orientable dans tous les sens, manipulée à bon escient, elle utilise aussi des procédés d’une grande simplicité telles ces feuilles de papier pliées en deux pour figurer les volatiles entourant l’oiseleur ou les deux techniciens placés de part et d’autre de la scène, chargés pour l’un de dessiner à la craie des éléments de décor vidéo-projetés et l’autre d’émettre les bruitages accompagnant les dialogues parlés. Leur présence sur scène comme la fusion des instrumentistes et des chanteurs, ces derniers s’esquivant parfois au milieu de l’orchestre, ou le fait que Tamino ou Papageno laissent les musiciens jouer de leurs instruments – flûte ou glockenspiel – n’apparaissent en rien comme des procédés « gratuits » ou « à la mode » mais ajoutent à l’atmosphère poétique de la mise en scène.

Dans la fosse, l’ensemble Pygmalion – que l’on peut entendre également dans le Didon et Enée donné dans la cour de l’Archevêché – s’est visiblement approprié, sous la baguette de Raphaël Pichon, les finesses et les contrastes de la partition. Sur scène on retrouve avec bonheur la « dream team » de 2014 : le ténor Stanislas de Barbeyrac, évident en Tamino, la magnifique Pamina de la soprano norvégienne Mari Eriksmoen, le baryton Thomas Oliemans en Papageno plus vrai que nature. La superbe soprano Kathryn Lewek campe une reine de la nuit déconcertante en vieillarde en fauteuil roulant, à l’inverse des harpies vengeresses auxquelles nous sommes habitués ; mauvaise écoute de notre part ou méforme d’un soir, il nous a semblé que les célèbres contre-fa du deuxième air étaient atteints avec difficulté. La basse Dimitry Ivashcenko nous offre un beau Sarastro même s’il nous a semblé manquer parfois d’un peu d’ampleur du fait de ses déplacements dans l’espace ; la soprano Judith van Wanroij n’est que pur plaisir en Première Dame et nous offre de magnifiques trios vocaux avec ses deux consœurs, tandis que l’espiègle et délicieuse soprano Lilian Farahani nous réjouit en Papagena. Mentionnons enfin la phosphorescence des apparitions des trois garçons de la Chorakademie de Dortmund qui par la pureté de leur timbre et leurs talents d’acteurs ont enchanté la salle, si l’on en juge par les applaudissements recueillis. On se permettra cependant d’émettre quelques réserves sur la prestation vocale du ténor Bengt-Ola Morgny en Monostatos et sur la longueur des parties parlées dans le deuxième acte, qui nous a paru inhabituelle au point de casser le tempo de l’œuvre. Une très belle soirée néanmoins que l’on ne peut que recommander même si à titre personnel nous aurions préféré qu’une représentation de cette qualité fût donnée dans ce lieu magique qu’est la cour de l’Archevêché plutôt qu’enfermée dans le Grand Théâtre de Provence.

Alain Meininger

Crédit photos : Wikipedia Commons

Le véritable changement en Iran ne peut venir que de l’intérieur. Ces derniers mois, le pays s’est retrouvé au cœur...

La session qui s’achève le 11 juillet peut paraître décevante. Beaucoup de députés disent leur lassitude et leur sentiment d’impuissance....

Quand j’ai lu les propos tenus par Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, j’ai d’abord cru à une maladresse. Mais...

Les Européens marchent au désastre les yeux fermés, accrochés au confort d’un monde disparu. La France, elle, réarme, mais trop...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30